第101期主持人 | 徐鲁青

夏天过完了,《乐队的夏天3》仍在不急不慢地播出中。自这档综艺开播的2019年以来,独立乐队的生态发生了很多变化,最显见的一点是疫情后演出市场大爆发。根据中国演出行业协会的数据,今年上半年全国营业性演出(不含娱乐场所演出)场次达到19.33万场,同比增长超过400%,其中,演唱会、音乐节、独立乐队livehouse的现场贡献了许多成绩。小众乐队的关注度增加,与这档综艺的热播密不可分。

停播两年后,今年的“乐夏3”请来了不少当红乐队,但节目似乎没有往年讨论度高。“乐夏”是不是没有以前好看了?我的感受是,虽然这一季不乏精彩的表演,但乐队的个性平了,挑衅也少了。以前这档综艺的好玩之处恰恰是玩乐队的人和综艺逻辑的碰撞,所以一度出现五条人的闹场、野孩子的退赛,并接连引发更多有关音乐文化的讨论。

在今年的音乐类型里,另类小众的似乎更难出众。一处有争议的地方是新采用的超级乐迷与观众“一人一票”评选规则。嘉宾与观众同票,让一些小众音乐类型乐队不占优势,比如鬼否乐队的数字摇滚就被节目组“快剪”、有特色的“绝对纯洁”也很早被淘汰。想要破圈得到更多受众的音乐综艺,对小众音乐类型是否还能保持友好呢?

01 反叛,或难逃收编的反叛

董子琪:“乐夏”一度是我最喜欢的节目,第一季和第二季我都全程看过三四遍,包括衍生节目《乐队我做东》。这也产生了一个效应,“乐夏”之后其他的音综和综艺我都看得很少了,可能是这个节目的复原和启发作用,在他处我找不到。它帮我复原了一种草率的、野生的、杂乱无章的情感,让我看见原来还是有那么多人“非职业化”地生存,没有被训练为任何一种社会接受的、他人理解的人士,像是永远停留在了生命萌发处,与队友的相处融合了亲人、爱人与知己多重关系,刺猬乐队、大波浪和新裤子吸引我的地方都在于成员的关系。我以为是迷惘阶段的、应该被好好梳理的生命和性格保存下来了,并不必然随着人的成熟被抛弃,而那不由衷的成熟经常是被讥讽的对象。当然,这是更理想化的描述,之后的岁月里也见证了许多乐队的海誓山盟的作废,但我还是忍不住思索这种在家庭、工作之外的可能,还有转瞬即逝的人间温情。

今年“乐夏”开播的时候,马东慨叹,在乐队现场,音乐会将无数人变为一个人。这通常也是乐迷乐此不疲去听现场、参加音乐会的原因。而我最近在思索的是,如韦伯在《中国的宗教:儒教与道教》中所说,中国人的世界是过于清醒的、缺少迷醉与激情的,那么乐队的现场不正是大型迷醉现场,一个能令千万人合为一体的“酒神”仪式?我还记得某年在南京长江边的音乐节上万众合唱草东没有派对的歌曲,人和人之间的距离是那么近,汗水浸透了上衣,已经无人在乎。融为一体就能逃离个人的处境,不得不说,在这个时刻,人们是渴望自己消失的。比起综艺,还是去现场更有体会吧。

林子人:和子琪有类似的感受。这几年我看乐队和说唱的音综,这些节目流露出的某种“自由不羁”的感觉特别有感召力——乐队和说唱歌手可以说都是流行音乐相对边缘的群体,但他们仍然在自己擅长和喜欢的领域里坚持“做自己”。在我们连流动都受限的时候,这种抗争的姿态非常动人,他们的音乐为我们宣泄情绪提供了一个难得的出口。

沈心悦:对我来说情况会有些不一样。“乐夏”前两季我都认真追完了,而这季我只看了开头一点点,就没有什么看下去的欲望了。最开始看乐夏的时候,除了音乐之外,吸引我的是乐手们各自的性格与这样一个要求乐队去血腥竞技、全方面展演自我(音乐、造型、风格、性格、人生故事等等)的综艺舞台上产生的碰撞——有些乐队就是懒得多说,马东费尽口舌都引不出话茬;重塑主唱华东那句过于礼貌的“这是我的荣幸”让评委们无所适从;盘尼西林的小乐坐在后台猖狂地说台上的乐队这也不行那也不行。乐手们既享受这个舞台,又以自己的方式反抗养蛊式的竞赛逻辑和综艺节目对他们的价值的无止境榨取,观看明里暗里的对抗如何发生让我觉得有趣。

但是第三季的第一场,新学校废物合唱团在表演时停下来说了一句,“我看到你们所有的朋友……我觉得我们曾经吃过的苦都是值得的。”尽管评委大张伟说他被感动了,但我一下子觉得非常“不对劲”。并不是我对这支乐队有意见,他们可能性格如此并且真的这么觉得,但我自己没办法处在那种享受的状态中了——至少一些乐手们已经如此地适应了这个精心搭建的绚烂舞台,使我感受到一丝刻意迎合观众的“被收编感”。

在此之后一个念头萦绕着我:不管乐手们再说出怎样的话来,他们是真的性格如此,还是在试图塑造某种人设、对大众进行某种表演以搏得眼泪与喝彩,就像二手玫瑰《伎俩》里唱的那样“我必须学会新的卖弄,这样你才能继续地喜欢”?这种怀疑感使得节目的乐趣对我而言丧失了许多。我刷到乐夏现场视频剪辑还会看一看,但是不会再那么花心思地去把每一集综艺从头看到尾了。

带着这种意识回看初看乐夏的乐趣,我猜想,其实在策划这个节目的过程中,不管乐手们在镜头前的个性究竟有多少的表演成分,节目组应该已经预估到了观众能从这种冲突中获得享受,因此或许可以说,反抗只是演出的一部分,不论是乐手还是观众,从最开始就是被乐综所“收编”了的。这也使我想到哲学家Mark Fisher,他认为涅槃乐队主唱Kurt Cobain的音乐和人生中反复出现的愤怒和绝望,来自于他意识到:“他只是众多景观中的一小片,电视频道里收视率最火的正是一场对电视频道的抗议;他的一举一动都是预先被写进剧本里的陈词滥调,甚至意识到这件事本身也是陈词滥调。”正是类似的意识使我对乐夏很难再提起兴致。

02 综艺节目如何影响了我们对乐队的想象

潘文捷:综艺节目扩展了我对乐队的想象。韩国的《超级乐队》是我心中乐队类节目的巅峰之作,各个领域不同风格的顶尖乐手和DJ制作人在过去没有合作过的情况下自由组队,创造出令人耳目一新的音乐。节目也被戏称为“相亲节目”,因为每个人都厉害到可以单飞,但他们都希望在这里找到音乐方面的理想型。节目让我了解到,产生音乐最重要的就是人,任何一个人变了,整个乐队就需要新的磨合,风格也可能有很大的变化。在一个最终成形的乐队中,每个人的位置以及所谓的“团魂”都不可或缺。

相对来说,乐队节目应该还是挺好做的,毕竟乐队本身就很贴合大众日常的消费和娱乐。那么,如果是乐团呢?

国内做古典音乐的综艺节目我似乎没有见到过,其实这是难度更大的挑战吧。还记得《四重奏》里面,音乐家对由爱好者组成的四重奏乐团说,“有志向的三流,就是四流。”古典音乐是极为残酷的领域,没有走到最顶尖的人几乎都会湮没无闻,可是即便如此,那又如何?韩国的《一起交响乐》在这个方面令我大开眼界。一群有过音乐梦想、如今只是做着平凡工作的素人,经过韩国知名指挥家金南赛魔鬼训练70天,一起演奏出了非凡的音乐。看到这群“比起实力,热爱先行”的人们,谁还能以天赋不够为由放弃梦想吗?

尹清露:“乐夏”第一季也曾是我最喜欢的综艺,看着大学时关注的乐队来到主流节目的感受是很神奇的。这种情况就约等于,当椎名林檎成为2020年东京奥运会的音乐总监,歌手大森靖子评价说:椎名拯救了许多像我一样自我意识过剩的女孩,作为这类人的同伴能登上奥运舞台实在是太酷了。当然,把乐夏和奥运做比完全不妥当,但是发现“此端”和“彼端”并不遥远、可以相连的时刻还是很兴奋的,我也经常因为乐队逻辑和综艺逻辑的错位发笑。

今年这一季的“乐夏”关注度和讨论度都变少了,大概是因为对观众来说,乐队综艺不再是先例,而是被当做前提接受下来,制作组也习惯了这种没有创新的模式,所以让人觉得没那么好看了吧。

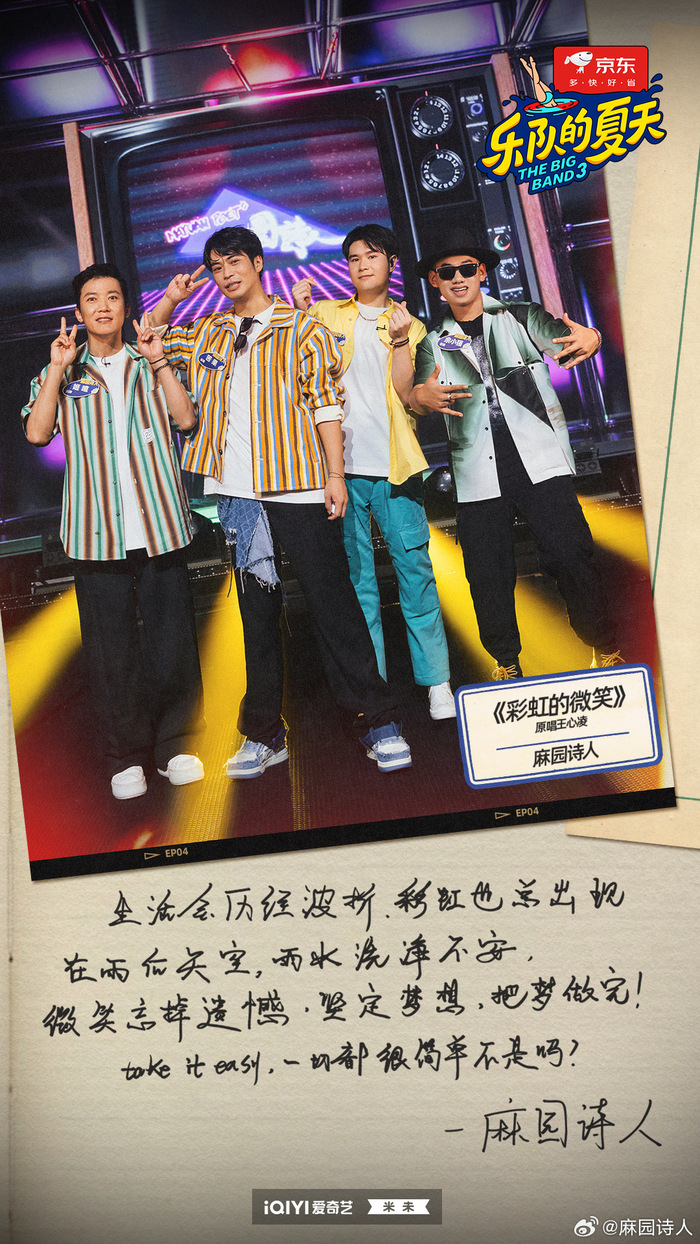

从乐队本身来说,今年的乐夏会时不时提起“网红乐队”的概念。新音乐产业观察的一篇文章指出,2016年前几乎还未出现“网红乐队”这个名词,2019年后讨论热度飙升,这可能跟“乐夏”带动乐队市场升温有关,而它的传播架构完全互联网化。于是我想,或许大众在网易云日推、算法推荐那里听到的乐队,和“乐夏”选择的乐队本来就是同一拨,节目带来的新鲜感也就有所下降吧。这当然不是说这些乐队就不优秀,比如麻园诗人在很大程度上就是通过抖音走红的,但是也如我之前采访的音乐人李星宇谈到的,当资源需要靠独立音乐人互相厮杀,这就导致行业只有头部和底部,为了跻身于头部行列,被捧红的乐队无一例外具有强烈的娱乐属性。

林子人:说实话,在看“乐夏”之前我并不是摇滚乐乐迷,而“乐夏”最让我迷惑的一点是,虽然节目名称并没有指明这是怎样的乐队,但节目内外营造的话语氛围就是,这个夏天属于摇滚乐队。一些偏离摇滚乐定义的乐队上节目多多少少会被观众审视挑剔一番,比如这一季第一次排名赛播出后,我注意到网上有一些对安达组合的非议,认为他们做的是世界音乐,更适合上春晚而不是上“乐夏”,不过,安达组合改编《孤勇者》应该让大多数批评者都闭嘴了吧(笑)。

另外,我注意到这一季“乐夏”现场观众的趣味和节目观众的趣味出现了比较大的分歧。比如节目刚播出时一个很大的争议是鬼否乐队和绝对纯洁因得票最低被淘汰,但社交网络上有许多喜欢他们的不寻常音乐、为他们抱不平的观众。

心理学领域有“群体的智慧”的说法,法国心理学家迈赫迪·穆萨伊德(Mehdi Moussaïd)在做了十多个估值测试类实验后发现,无论是让参与者猜测纪念碑有多高还是一个公园的面积有多大,只要参与者的数量足够多,答案的平均值总是能够接近真实答案,哪怕实验中许多个体的答案错得离谱。就“乐夏”的投票机制而言,问题恰恰在这里——与现场100多位大众乐迷相比,成千上万收看节目的观众因数量庞大而天然对所谓“小众”的乐队有更多的鉴赏能力。而当乐队被更“中庸”的品位所评价和挑选时,能在节目中走得长远的大多是知名度大、音乐更符合主流趣味的乐队,这一定程度上是在限制我们对乐队的想象。

评论