摄影、采访丨蔡星卓

刚刚过去的中秋节,段钟鹏是和同事在山上一起度过的,八个人正好坐满四条板凳,在白族人眼里,这象征着圆满。游客们都走了,整个石钟山都安静下来。虽然一周才采购一次食材,但那天手艺最好的副所长奎江做了一桌子菜:水炒土豆、土鸡炖山药、酸腌黄瓜和油炸花生。吃饱喝足之后,他们在院子里摆好月饼、水果和干果,再在瓶子里插了几柱香祭拜月亮。这是石宝山最好的季节,不会像冬天那样挨冻,也不会经历夏日暴雨时的电闪雷鸣。

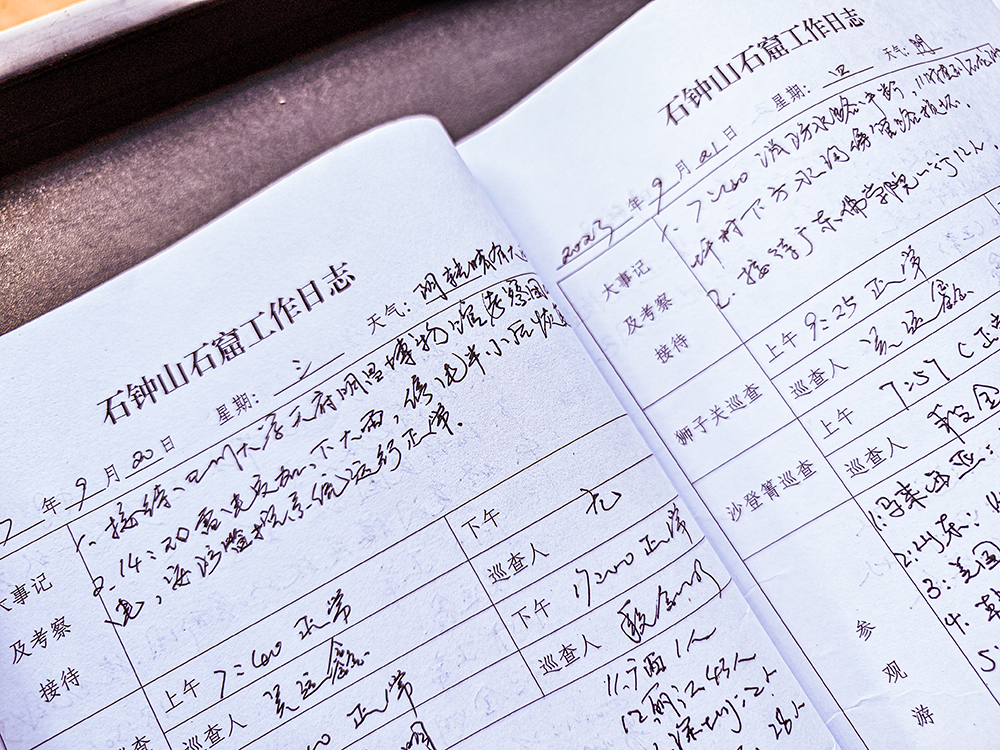

这已经是石钟山石窟文物保护所所长段钟鹏在这里度过的第十三个年头。四十岁时,他离开了做了十几年的中学物理教师岗位,到石钟寺石窟应聘成为文物博物馆助理馆员,七年前,他成为所长,开始了八天下一次山的生活。以下是他的口述。

我叫段钟鹏,来自沙溪古镇附近的鳌凤村,现任云南大理剑川县石钟山石窟文物保护所所长。我毕业于大理师范高等专科学校,来到石宝山之前,已经在中学做了15年的物理老师。后来,我听一个在剑川文化遗产局工作的朋友说,石钟山石窟一个年轻的女同志要顾及上幼儿园的孩子,要求调下山去,所以要寻找一个接替她的工作人员。作为一个白族人,我对本土的民族文化并不了解,从前只知道剑川白曲(注:白族山歌)和石宝山歌会,所以对于自己知识的这部分空白,我产生了很大兴趣。另外,我想象山上的生活会清净很多。

决定来石钟山石窟时,我已经40岁了,放弃了积累了十几年的中学一级教师职称,说服了家人,我成为这里的文物博物馆助理馆员。入职的那天,我背着简单的行囊,坐着所里的面包车就来到了山上。后来我了解到,对于石钟山石窟最初的记载来自徐霞客游记,不过,他当时与这些石窟擦肩而过。另外,明代时,白族进士李元阳曾与四川谪滇状元杨升庵同游石窟,也留下记载。现在,我们对于石钟山石窟确定的修建时间判断,只能来自于石窟内现存的造像题记和大理国时期的《张胜温画卷》。据造像题记可知,石窟始凿于晚唐时期的南诏王劝丰祐天启十一年(850年),止于大理国段智兴盛德四年(公元1179年),历经300余年时间陆续开凿而成,至今经历了近1200年风雨。

与现在不同,我刚来到这里的时候,还没有观光车,整个石钟寺看起来有些破败——寺庙修建年代已不可考,现在的建筑都是重建的,只留下最初的结构。一来到这里,他们就把财务管理的工作交给了我。后来我发现,由于这里人手很少,我必须要做很多事情,比如要用我之前不了解的历史文化知识给游客做讲解,另外,我们每个人都需要做很多繁琐而具体的事务:打扫院落、抢修水管和电路、轮流给大家做饭……不过,我工作中最重要的部分之一,是学习有关石窟文物的知识,并尽可能在我任职期间让石窟得到妥善的保护。

我面对的第一个难题,是想办法修复当时“甘露观音”的7号石窟瓦屋面。不少游客慕名而来,都是冲着7号窟的“甘露观音”。“甘露观音”也被民间称作“剖腹观音”或“掏心观音”,他胸前剖开的洞有几种说法,一种说那是装藏的舍利子或金佛被盗留下的痕迹,还有一种说那是观音普渡众生的赤诚证明。整个石窟在1984年修缮过后再没有被修缮过,在我来的时候,7号窟顶上的一扇窗子开了一个洞,直通天空,雨水可以直喷到石窟保护房里面。后来,我写了一份报告,最终在2012到2014年,让2号窟到8号窟的所有瓦屋面都得到了修缮。

我的工作一方面很学术,一方面又像一个维修工人,不过,我的理工科背景为我的工作提供了不少帮助,比如,我一看到瓦屋面的结构就知道它是否被修建地足够合理。再比如,由于了解石钟山岩性特性,我会将不同视角融入到石窟保护之中。石钟山石窟的特殊性,很大程度上来自于它的地质特点。与其他的砂砾岩石窟不同,这里的岩石属于沉积岩中的红砂岩,与四川的大足石刻雷同,气候环境也和那边相似。因此,石钟山石窟所面临的最大问题是浅表性的渗水和漏水,这些都会加快石头本身的起翘和开裂。风化与雨水的冲刷,还让石头形成龟裂纹,不仅水可以渗入进去,植物的根系也可以在其中生长。同时,水给霉菌和真菌提供了藏身之地,这些都会威胁文物安全,很难处理。

石窟保护房与石壁直接接触,会渗水,根据我们的经验总结,瓦屋面30年就需要翻修一次,50年不修的话就会出现大问题。目前,我们还面临两个石窟本身的具体问题:90年代16号窟的大黑天王面部掉了一块后,鼻子的位置又有两小块即将脱落。与此同时,2号窟里国王的鼻子曾经被修补过,但现在又裂开了,随时都可能掉下来。我准备把这些都报告给云南省文物局。

不过,能不能修缮是不确定的,石钟山石窟的特殊性导致修复工作无法完全顺利进行。听我前面的所长讲,这里曾经请过敦煌的专家来做一些修缮性的保护,但专家说,我们这边的石窟环境和敦煌那边的不同。中国文物工作有十六字方针:“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”。目前,修缮的技术还未达到科学保护的水平,轻易的尝试可能会变成破坏。

虽然了解与研究了十几年,石钟山石窟对我们所有人来说,依旧有很多未解之谜。可以说,大概还有30%的真相并没有大白,还存在争议。比如4号窟的“华严三圣”,最初我们将其中的主尊介绍为“毗卢遮那佛”,那大概是30年前的事了。近一、二十年,我们在研究过后将主尊改为“释加牟尼佛”。现在,又有学者认为,其中的主尊释迦牟尼佛造像实际上可能和弥勒佛造像更为相似。如果这个结论得到一致认可,那“华严三圣”的名称可能被修改。

到目前为止,石钟山石窟的研究并没有官方定论,这意味着学术界对它的研究还有很大空间。这些不确定性始终是我们心中的一个困惑,我时常问自己,古人为什么要做出来这些,到底想表达什么?他们修建这些佛像时,一定有他们的仪轨,也就是我们今天所讲的文化程序。这也许就是考古和文化研究的魅力,也是我接下来继续探索的动力。

——完——

作者蔡星卓,界面摄影记者。