界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 姜妍

1973年,26岁的林怀民从爱荷华大学的小说创作硕士班毕业,回到了中国台湾地区。非舞蹈专业出身的他却选择创立了云门舞集,这是中国台湾地区的第一个职业舞团,也是第一个华人现代舞团。

如今,距离舞团创立已经过去了整整半个世纪。云门舞集不仅在世界享有声誉,也是中国台湾地区普通人心中颇有分量的文化团体。台北有条街就叫云门街,甚至每年的8月21日还被定为云门日。2013年,林怀民获得了美国舞蹈节的终身成就奖,回到台北后,他被出租车司机认出,对方向他道喜。

过往五十年的时间里,舞团的足迹遍布世界各地,除了重要的艺术节和著名的戏剧院,他们还坚持去许多乡镇进行免费公演。一位曾经看过他们演出的乡下大伯,日常穿着很朴素,却会在看演出前专门去买一双新鞋。

林怀民不愿云门舞集成为博物馆式的舞团,连他创立舞团的起点,也是因为在报纸上看到一位赤脚医生推广乡村医疗。十年前,云门舞集有一次来到广州表演《九歌》,林怀民被当地记者问道,“如果观众看不懂现代舞怎么办?”他反问对方,“难道你是来剧院考试的吗?”

林怀民希望舞团跳的不是“看不懂”的现代舞,而是让每个普通人都能感受得到的舞蹈,像做赤脚医生一样跳舞。对他来说,最好的观舞方式是歪躺着看,而他称自己收到过的最好评价,是一位观众在演出结束后对他说,“林老师,你的舞蹈我从头到尾都看不懂,但感动得不得了,鸡皮疙瘩都立起来了!”

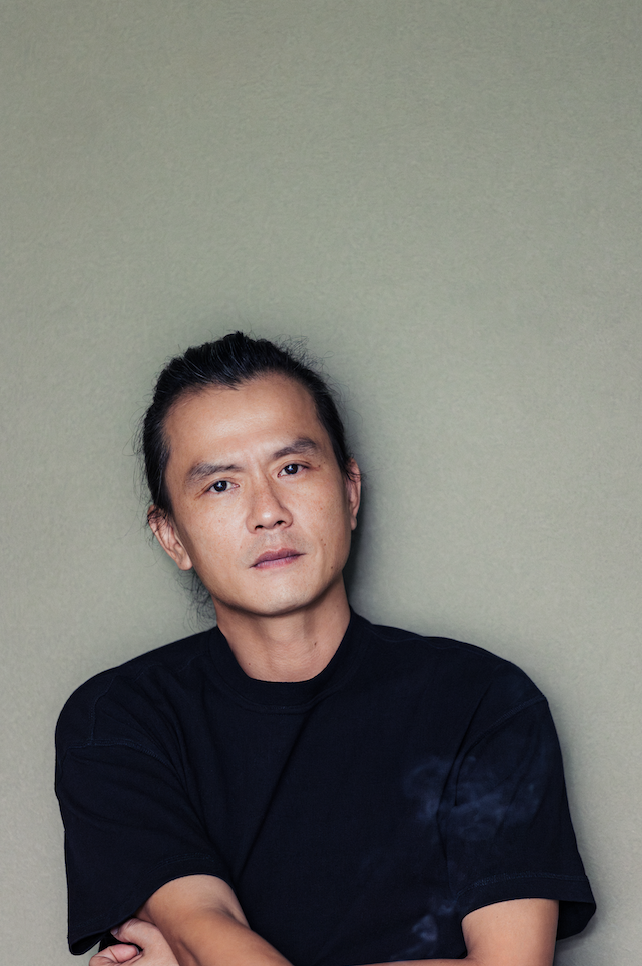

四年前,林怀民从云门舞集退休,郑宗龙接任艺术总监一职,由其编舞的《霞》将在本周的中国上海国际艺术节上与观众见面。云门舞集在疫情前几乎每年都来上海演出,此次来到上海国际艺术节,已是时隔三年。日前,在上海国际舞蹈中心,郑宗龙接受了界面文化(booksandfun)的专访。他谈及了过往几年云门的变化,以及自己的舞蹈观。

郑宗龙出生在台北万华(即“艋舺”),是个在街头长大的孩子。早年,他白天帮家里送货、卖拖鞋、当卡车司机,夹着钱包在街头找赚钱的法子。但到了晚上,他会去到舞蹈学校,换上舞蹈服练舞,全身心投入另一种生活。他也曾加入过云门,后又离开,他不在云门的一段时间,口袋中只剩几百块新台币。林怀民听说后,让他回云门一边担任司机赚取生活费,一边再慢慢走上编舞之路。

和郑宗龙见面时,他背了个洗旧了的白色帆布书包,话语间常会凝思几秒,他总是会把“谢谢”挂在嘴边。当晚与林怀民的对谈活动里,林怀民惦记的是结束后要去吃黄鱼面,而郑宗龙除了舞蹈,还聊了很久自己捡到的小猫。

界面文化:林怀民曾说现代舞团有着强烈的个人风格,很多时候一旦创办人/编舞者产生变动,舞团风格也会随之变化。接任三年,你觉得云门舞集发生了什么变化吗?

郑宗龙:云门舞集今年是第50年,林老师带了其中的47年,在身体训练上奠定了一个非常扎实的基础。而我是一个创作者,我希望可以在这些身体训练上,找到属于自己的表达的方法。

我们在这些年做了一些尝试,我把街舞课引入到训练中。街舞听上去好像和云门很不搭界,但它身体的运用方式很不一样,有许多小肌肉的使用方法。对舞者来讲,我们都比较习惯大肌肉的运动,小关节的运动对舞者来说其实是困难的,所以刚加入街舞训练时,大家有点像不太会跳舞的人在跳街舞。

对我来说,重要的是找出自己的语汇——我们这个世代的一种表达的方法和想要说的话。

界面文化:你在这三年编了三个舞,是带着你所说的“新的语汇”吗?

郑宗龙:第一个作品《定光》是从大自然里来的灵感,疫情时我搬到了山上住,每天早起听虫鸣鸟叫,我后来就想,舞者可不可以学虫鸣鸟叫?所以就创作了这个作品,舞者像昆虫、动植物一样在舞台上移动。

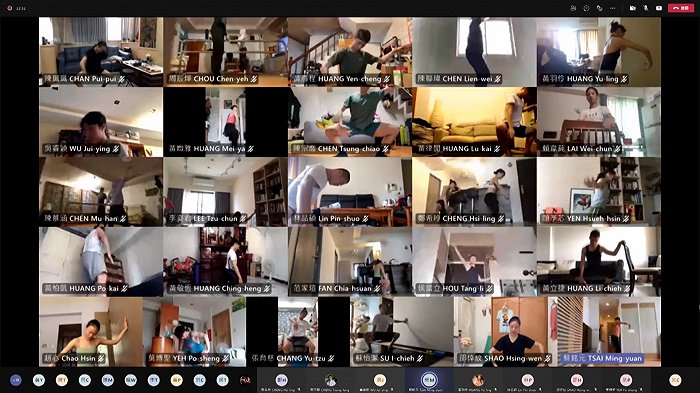

创作第二个作品的时候疫情来了,我们没办法一起排练,就在线上练舞。视频里会看到26个舞者一个个上线,他们穿着居家服,还可以看到他们的房间,每个房间的背景又不太一样。我就想,有没有可能把舞者的二十几个房间的故事变成一个舞蹈,他们的欲望、他们的挣扎、他们的开心,把这些放在舞蹈里面,于是就有了现在的《霞》。

界面文化:云门舞集常在一些没有剧院的地方演出,比如去学校和学生们跳舞、去田野里和乡民们跳舞。到这些地方去演出对你来说意味着什么?

郑宗龙:林老师一直希望云门可以在很多的地方演出,那些孩子们和社区民众们,没有太多机会可以看到舞蹈。我最早在云门二团的时候,使命之一就是把舞蹈带到这些地方。有些地方是开车要开很久才可以到的,有些在海边的社区、部落。孩子们可以通过我们的表演知道更多舞蹈或艺术的讯息,让他们从就知道有一个世界是这个样子的。

现在舞团有一半的演出是在做这样的工作,我有时候会为这些演出编一些桥段,让观众笑盈盈地被我们骗上来跳舞。

界面文化:你小时候在台北的万华街头长大,跟着家庭四处摆摊、卖拖鞋,“街头”这些经历带给了你的舞蹈作品什么?

郑宗龙:可能给我比较脱离规矩的一种心理状态吧,在街上就是没人管,形形色色的人很多。规矩是约定俗成的,不是一条条列出来的。不守规矩可能对创作来讲是一个好事。

你看到某个大妈在过马路的时候,你会觉得有一种动态的感觉。一般人来讲,可能会觉她走路不太一样,舞蹈人就会想要去分析,好像是胯动的比较特别,胯的摆动跟身体的摆动、跟重心放的地方,是怎么构成这个动作的?肌肉是怎么运动和组合的?所以当我们在创作的时候,我就会从那个动作去尝试。

在街上会看到,大家生活环境都不一样,大家的状态也都不太一样。有人在赶车的时候就特别快,有人伤心的时候走路特别慢,现在则是所有人都是划着手机过马路。那些动态都是我猎取的目标。

界面文化:你觉得舞蹈是把大家身体上的动作用另一种方式表达出来?

郑宗龙:身体跟我们自己是连在一起的,你看某个人的姿态,沮丧的时候、开心的时候,身体给人家的感觉是完全不一样的。一个害羞的人,或一个开朗的人、或一个目中无人的人,身体所展现出来的样态是不一样。但其实那中间都有非常多的动态,这些动态如果被放大,就可以用舞蹈表达出来。

我在街上卖拖鞋,没事做,就看路人,看阿姨,看着看着,越看越细,越看越着迷,他们在我眼中就好像在跳舞。

界面文化:之前看到你在采访里提过,有一些舞种,比如说芭蕾,或者你从前系统学的舞蹈里面,仪态都会是比较高贵或者体面的,但是你在街头看到的那些人,他们其实不是这样。

郑宗龙:对,生活上的人不是这样子的状态。特别是我住的那个区域龙蛇混杂,卖东西的小贩为了把东西推销出去,会比手画脚地跳舞。那边有很多庙宇,很多祭典,很多古早的仪式在路上行进着,都会有一些身体上的姿态的表现,它不像一个进步城市会有的规矩感。

界面文化:这样的身体姿态动作在以前的舞蹈里面是很少出现的吗?

郑宗龙:我觉得在民间舞里面有,可是被系统化了。

比如蒙古舞里会有一些扫肩的动作,是人骑在马上的状态所延伸出来的一种动作。但是它被系统化之后,它会变成你要做四个八拍,做完之后再换成另一个动作,它就会有一个规范在那里。我其实上次带来的作品《十三声》里,就希望把比较重复性的、规范性的东西打破一点点。

界面文化:你对于云门舞集的未来有什么具体的设想吗?希望探索的方向是什么?

郑宗龙:我希望云门可以继续跟着整个社会的脉动在跳舞,跟着整个大家的生活或关心的事情在跳舞,比如《霞》非常明显,没有疫情,我不会做这样的尝试。没有疫情、没有视频连线的经验,我不知道舞者有那么多的房间背景。我们感受到这个世界或者时代给我们的刺激,我们希望用身体去回应这个状态,去帮某些人把这样的感受表达出来。

评论