编者按:通过松茸的博物民族志研究,人类学家罗安清的《末日松茸:资本主义废墟上的生活可能》探讨的是人类何去何从的根本性问题。本文作者彭兆荣有着多年对瑶人追踪研究的学术经历,因此可在“边缘生态”等方面与罗安清的研究进行呼应与对话。反思如何在“人类世”的背景下重塑人与物种的关系,不妨把“末日松茸”作为警示或警告,重新思考人类的未来。

《末日与重生 :一种边缘形态的博物民族志》

文 | 彭兆荣(《读书》2023年11期)

美国人类学家罗安清(Anna Lowenhaupt Tsing)的《末日松茸:资本主义废墟上的生活可能》(以下简称《末日松茸》)是近期广受关注的一部民族志作品。她以追踪松茸为线索,把与之相关的、不受关注却真实存在的边缘性呈现出来,并给以令人惊心动魄的表述——末日松茸(the mushroom at the end of the world)。

在她的眼里:松茸自由自在的生活是一种礼物,也可说是一种指南。当我们(人类)在自己所掌控的世界里行将失败的时候,比如资本主义强势话语开始走下坡路,甚至濒临灭亡之时,那些边缘存在或许能够成为一种“再生”的奇迹。松茸的故事,作为一种生命的礼物,仿佛中国的凤凰涅槃故事:凤凰经过烈火燃烧,死而重生。这样的故事并非简单的隐喻,亦非戏剧性的重构,而是生命的照相:一九四五年广岛被原子弹摧毁时,最先从废墟中生长出来的生物就是松茸。今天,没有人能够把人类内心的那种对生命的焦虑表达出来,松茸于是成了一种边缘化自我存续的奇观。末日重生无异于一种黑色的生命礼赞——原子弹可以毁灭世界,重生则一直是人类自我救赎式的生命期许。

当松茸作为一种边缘物种与存在方式映入人类学家的眼帘时,博物民族志也水到渠成地成为表述范式。仿佛是偶遇,又像是巧合,这一特殊的物种与特定的边缘族群就像是生命合同的履约,走到了一起。罗安清在美国的俄勒冈做松茸的多物种调查时,与族源来自中国的瑶人不期而遇——两个边缘物种邂逅了。

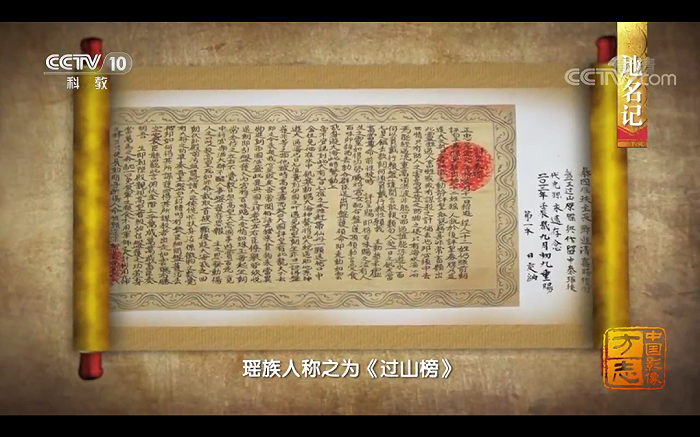

松茸生存的环境被公认为是“中心”以外的“边缘”地带;而来自遥远的国度、有着遥远祖先的年轻瑶人高(Kao),始终处于矛盾与家园离失的逃亡(难民)境遇之中。他们的祖先远离国家的中心,来自边远的中国西南山地;他们一直携带着能够“证明”免除他们赋税与劳役的国家文件——一本独特的手稿,上面的文字以汉字为基础,是写给自己,也是写给神灵的。

作为对天朝既拒绝又接受的边缘身份与状态,这些手稿对瑶人来说,永远有一种笃定的信念和简洁的表述:瑶人既是天朝人,又不是天朝人。他们从明末清初开始,陆续自中国的云南和广西迁移到中南半岛。在所在国家,他们同样是边缘人。他们不断地学习如何做老挝人、泰国人,但又不是老挝人、泰国人。越南战争结束后,他们作为难民,被联合国难民署“转运”到了美国、法国等西方国家。他们成了美国人,却又不是美国人。他们不啻为森林里的松茸——边缘的存在。

似乎又是一个巧合,我追踪过瑶族迁徙的脚步长达二十年。从中国南方各省到中南半岛,再到美国、法国的瑶人聚居地。我知道瑶人手中的那个“手稿”(《评皇券牒》,又称《过山榜》《盘王券牒》《瑶人榜文》等)是为了“证明”自己与汉王的亲属关系。然而,“证明”本身也在说明另外一种“存在”:我非正统,却与正统有“亲属关系”。罗安清在美国的俄勒冈巧遇瑶人与松茸——瑶人到了美国成了松茸的采摘者,成为一种独特的边缘维系。这种边缘关系无意之中成了当今世界的一种代表性的生存境遇。

瑶人作为一个传统的迁徙性狩猎族群,部分分支逐渐转变成为农业耕作者,成为汉人或其他族群的追从者。而那些转道中南半岛的瑶人,他们的主要生计仍然是山地杂作。这符合他们的边缘天性,也因此成为一种跨域、跨国性质的边缘存在。他们尽力传续着传统采集狩猎的古老方式。我在美国加州旧金山、萨克莱门多调查时,与当地瑶族有过短期接触,他们仍然竭力保持着古老的捕猎行为。对他们而言,这是祖先传下来的方式。

在《末日松茸》中,除了瑶人,作者的松茸故事中也经常出现苗人的身影。自古以来,从族源关系(历史上有苗-瑶-畲同源说)、语言系统(苗瑶语系/语族)、生计方式(山地采集狩猎)、迁徙线路(中国南方-中南半岛-西方国家)等方面,苗、瑶常常是伙伴。即使到了美国,苗人也仍然教他们的男孩打猎。他们认为自己的灵魂就在森林里;那里是他们永远的家园,也是他们的故乡。

“边缘”是一个相对的存在性表述,而超越(beyond)作为一种特殊的运动方式则是传世的一种通则。事实上,今天流行于世界的话语不可能具有普世价值,原因在于“二元对峙”的社会价值在作祟:“在流行的美国梦里,生存是通过战胜别人来拯救自己。”今天的末日根源正是源始于此。而博物民族志所做的恰恰相反——不同物种、生命的协作:不仅人类之间的族群协作,而且与人类以外的物种也要协作。松茸作为一种生物物种,只是按照自己的存在逻辑和生命路线行进,然而,它的生命图像却可以或可能成为人类的一种反观、反思与反省。

当代的政治思想史在讨论“中心-边缘”的概念时,一般都将“边缘”作为“中心”的话语性结构的生成基础。最有代表性的当推萨义德的《东方学》。东方学是一种思维方式,在大多数的时间里,“the Orient”(东方)是作为“the Occident”(西方)的陪衬而言。尽管他赋予了“东方”多种含义,但作为“他者”的边缘形象却是基础性表述文本和基本语义。虽然我们也相信,任何边缘都可能成为“中心”,这是霍米·巴巴(Homi K. Bhabha)在《文化的位置》(The Location of Culture)所给出的补充性观点,只是,“中心-边缘”的基本结构还在。

在中心话语叙事的结构中,人们很少关注边缘存在的“多元存在”和“多层次叙事”。比如在《末日松茸》中,同样的亚裔,日裔与作为东南亚难民后裔的瑶人、苗人就存在着边缘差异。除了“文化差异”外,在身份上也存在事实上的“两种亚裔美国人”。同样的松茸却讲述了不同的角色故事:日裔美国人和美国瑶人、苗人的故事不同。故事的讲述者永远会以自己所处的“位置”讲述属于自己的故事。在《末日松茸》里,瑶人、苗人的生活方式一直致力于坚守边缘状态,他们是自愿的,他们知道自己与美国人不一样:过去不一样,现在不一样,永远不一样。

瑶人与松茸的邂逅除了讲述“边缘存在”的生计方式,即除了作为物种的人的讲述以外,生物物种也在讲述着自己的故事。因为松茸的生存与森林、生态共生,这也是我所强调的边缘生态——边缘生计的环境与条件。然而,森林的故事在过去的几十年里,正像许多学者已经指出的那样,只允许人类作为主人公进入我们的故事,不仅仅是普通的人类偏见,还有一个与现代化进步梦想捆绑在一起的文化议程。当人类的社会发展需要与林业部门联系在一起的时候,森林的厄运到来——森林作为边缘生态的代表面临着越来越严峻的困境。然而,在人类的“自我发展”故事中却“越来越好”。

可惜,人类故事的讲述只是一厢情愿,甚至是自欺欺人。这种“以人为本”的不平等叙事的结果只有一个——人类所描述的自然生物景观的“美好大厦”正在日益坍塌。这也是人们在反省“发展”时增添了“可持续性”的原因。当今世界上的生物多样性危机的事实已经证明,人类没有机会“独善其身”,只有与其他生物伙伴“共生”。因此,博物民族志也好,多生物民族志也好,都在进行一种尝试——设身处地从不同的生物种类去讲述故事。虽然这仍然是人类在讲它们的故事,但“俯身”的姿态毕竟是一种相对可接受的态度。

故事的另一头:在资本主义全球化的强大攻势面前,松茸在日本越来越成为奢侈品。作为食品,松茸在二十世纪八十年代以后更是成为盛行的投资对象,这也是边缘资本主义的“中心化”。周边资本主义活动所产生的各种商品和服务,无论是人类的还是非人类的,都是从资本主义积累中打捞出来的。资本主义全球化同时加速了两种形态的出现:一种是以“资本”为中心的泛边缘化现象,所有的事物都可能通过“商品”进入网络;另一种是在特定的语境里,某一种边缘事物有可能为“资本”创造奇迹,使得自己的价值得到凸显。这一切都会折射到“人类”这一特殊的物种身上。松茸就是例证。

博物民族志的多角色叙事把人类推到了一种不得不反思人类自我的境地:人类除了关注人类社会的边缘存在以外,还要将视野投射到其他物种上。比如挪威人类学家玛丽安·伊丽莎白·利恩就把她的民族志延伸到对三文鱼的研究之中。仅仅在四十年前,世界上还不存在工业化的三文鱼养殖——无论是挪威还是其他地方。其他的饲养动物与人类一起进化了千年,而在很短的时间里,三文鱼却成了“养殖场的新秀”。随着博物民族志的介入,人类学家发现:虽然三文鱼可以被驯化,但它们几乎不能被驯养。如果驯养是“建立在特定的人和特定的动物之间的一种关系”,那么,那里没有这种关系的存续。人类学家提醒人们:三文鱼“不仅仅是鱼”,它们也是“动物”,与人类一样。

现在的悖论是:在人类故事主导的叙事中,一面是人类社会的明天会更好;另一面却是人类面临空前的危机。据统计,全世界每天有七十五个物种灭绝,每小时有三个物种灭绝。美国生物学家斯图亚特·皮姆(Stuart Pimm)认为,如果物种以这样的速度递减,到二〇五〇年,目前世界上有四分之一到一半的物种将灭绝或濒临灭绝。拯救生命的使命已迫在眉睫,也正是因为这一目标,博物民族志追求所有生物命运与共。

特别值得一提的是,近来的学术界出现了多物种民族志,与博物民族志不谋而合,都是因为世界范围内生物命运的关联性越来越突出,特别是一些物种快速灭绝,或处于濒临灭绝的状态。二〇一〇年,人类学家埃本·科克西(Eben Kirksey)和斯特凡·赫尔姆赖希(Stefan Helmreich)在《文化人类学》杂志发表《多物种民族志的涌现》论文。此后涌现出了一批相关的著作,包括罗安清的《末日松茸》、拉内·韦尔斯莱夫《灵魂猎人:西伯利亚尤卡吉尔人的狩猎、万物有灵论与人观》以及伊丽莎白·利恩《成为三文鱼:水产养殖与鱼的驯化》等,皆可归入其列。不过,笔者仍然坚持“博物民族志”之说,原因是:多物种民族志强调不同物种之间的关系,而博物民族志则以博物学这一学科为基础,突显生态-生物-生命的整体关系。

总体上说,博物学与人类学在研究方法上是一致的,都强调“野外-田野作业”,只是对象不同而已。但如果我们把人类的定义界定在“物种”上,也就是说,人类属于“物种”范畴,也在同属之列,那么,一切都变得顺理成章。需要特别强调的是,无论我们今天强调多物种民族志抑或博物民族志,都与人类世(Anthropocene)存在关系。地质学家将我们这个时代称为“人类纪”,即人类的干预超越了其他地质力量的新纪元。人类对自然的干预程度已经成为一种决定性力量。对此我们喜忧参半:一方面人类作为生物物种已经将其他物种“边缘化”,——成为人类意志的附庸。另一方面,人类这种自负和自大的忘乎所以,最终又会将自己推向灭亡边缘。

今天的所谓“人类世”,预示着一种本体转向(Ontological Turn),这也在促使人类学民族志的“本体转向”。正如人类学者所指出的,多物种民族志的兴起与人类学二十世纪九十年代的两个理论取向和实践探索紧密相连:首先,人类学界不断挑战自然和文化二元论,探索自然和文化的边界。其次,人类学界关注日常生活中的热点问题——生态平衡与环境危机,用自己的民族志成果参与因生态危机引发的相关政治、经济、法律和伦理界的讨论。在“人类世”的背景下,博物民族志希望重塑人与物种的关系,理由是:今天的世界,人们越来越难通过单一的“人类视角”来书写这个多样性的世界。

在这个多样性的世界中,每一个物种除了在自己的边界范围内继续着各自的生存、延续方式,也承担着生命共同体的表述。《末日松茸》为我们图示了“多物种共同体”在不同维度的延伸路径。罗安清在俄勒冈拜访了一个对松茸一腔热情的“松茸侠”,而这个称号已经成为松茸爱好者的共识,任何人都可以是“松茸侠”——热爱松茸而形成的一个多物种的生命共同体。甚至还有研究者把共同体从有生命之物延伸到过世者或无生命之物。

博物民族志有一个特点:为人们提供了一个时空过程。曾几何时,博物学家们都是用肉眼来观察自然,人类为肉眼无法观察到的精彩世界而欢呼。高科技的出现,让人类有机会更清晰、更全面地观察到原先看不到的世界。可其困境是,随着高科技的出现,一些原来看不见的物种(但它们存在)从此再也看不见了(它们消失了)。原因之一:高科技作为“武器”参与了灭绝生物物种的“战争”。这提醒人类:任何工具(包括高科技)都是双刃剑。人类切莫坠落到工具陷阱之中。

博物民族志除了讲述作为不同物种的生命故事外,也在讲究不同的物种与特定的地方(区域、地域)之间的存在关系,即不同的生态地缘催生出独特的博物智慧。中国传统的博物学嵌入了独特的中华博物智慧。众所周知,屠呦呦是第一位,也是迄今为止唯一获诺贝尔科学奖项的中国本土科学家,是中医药成果获得的最高奖项。她获奖是因为发现了青蒿素——中国的蒿属(Artemias)正是传统中国本草博物学中的重要类别。这种药物可以有效降低疟疾患者的死亡率,屠呦呦也因此挽救了世界上许多人的生命,尤其是非洲和亚洲。

屠呦呦在发表获奖演说时提到了提取青蒿素的方法:

当年我面临研究困境时,又重新温习中医古籍,进一步思考东晋葛洪《肘后备急方》有关“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”的截疟记载。这使我联想到提取过程可能需要避免高温,由此改用低沸点溶剂的提取方法。

也就是说,屠呦呦在其医道生涯中正是汲取“葛洪偏方”而取得成功。葛洪不属于西方“科学家”的范畴,他的著述丰富,其中不仅有《肘后备急方》、《抱朴子》内外篇、《金匮药方》,也有《神仙传》。他也炼丹。他的“药方”大多来自民间,都属于中国本草博物的范畴,所用的知识和方法都来自中国传统的博物志系统。然而,在今天的广东惠州的葛洪博物馆,他却被“追认”为物理学家、化学家,这大可不必。葛洪就是中国自己的半仙、半道、半医的博物学家,是中式博物智慧的杰出代表。

这里牵涉对博物学作为“科学”的理解与认同问题。近代以降,我国在不停地运送转译“西学”的过程中,“科学”(赛先生)得到了最大的自我满足。然而,罗安清在《末日松茸》中却以松茸为例子讨论了科学的“转译”窘境,其中提到了我国松茸的情况:“当替代性科学出现在同一个地方时,这种隔阂就显得尤为明显。在中国,松茸学和林业学被夹在日本和美国的转道之间。在中国东北的松茸森林里,中国科学家与日本同行有着稳健的合作关系。但是在云南,美国的环保和发展专家已经成群结队地来到了这里,松茸学是他们关注的范畴。中国学者认为他们的工作是赶上‘国际化’,也就是英语国家的科学。”

这样的评说让人发窘,也发人深省。世界上的松茸生长在不同的地方,却无例外地成了西方“松茸科学”的一部分。物种永远都有生成物种的条件和土壤,当然也存在着入侵物种,“科学”有的时候不能被“转译”,就像有的物种,只能生长在一些独特的自然环境之中。我们需要反思的是:习惯性地在“科学无国界”的口号中为“西方科学”大开绿灯;甚至将葛洪也“追认”为西方科学的“烈士”。

松茸的故事有许多不同的“版本”。作为一种菌类,很多人喜欢松茸,尤其是日本人。在日本人眼里,松茸是高贵的象征。在中国人的眼里,松茸是森林中的草菌,很好吃——东北和云南的松茸都很有名。无论松茸作为一个物种在不同的人群中被如何认知,如何理解,如何品味,作为一个边缘物种,对于人类而言,其都可以成为一种反讽和反省;“末日松茸”更是一种对人类的警示和警告。

补述:二〇二三年六月十七日,在广西南宁的一次学术会议上,我遇到了《末日松茸:资本主义废墟上的生活可能》的译者——上海外语学院的张晓佳博士。她问我著述中的瑶人何以自称“勉瑶”。我解答了她的疑惑:勉瑶乃免瑶,也是他们永远带在身边的那份《评皇券牒》的证据——以证明他们有功于汉王,所到之处皆免却徭役,故为免瑶,后通称勉瑶。

来源:读书杂志

原标题:《读书》新刊 彭兆荣:末日与重生

评论