第119期主持人 | 林子人

整理 | 实习记者 黄东婕

欢迎感兴趣的朋友在界面文化微信公众号(ID:booksandfun)收听音频版编辑部聊天室,你也可以在小宇宙APP搜索“界面文化 | 编辑部聊天室”订阅并收听,每个周日同步更新。

上个周末,似乎整个社交网络都在热议陈朗博士缅怀亡夫徐晓宏的那篇悼文。徐晓宏生前是密西根大学社会学系助理教授,他于2023年12月12日在美国因病医治无效逝世,时年45岁。在关于他的最早一篇讣告中,我们得知徐晓宏是一位“历史社会学、政治社会学、文化社会学和中国研究领域极具天赋的学者,是中国改革开放年代成长起来、2000年以后出国求学一代中的杰出代表”,也是一位热心公共事务、关切国家前途命运的公共知识分子。

那篇讣告提及陈朗的段落呈现的是一个典型的贤妻形象:她为了徐晓宏的学术追求,放弃了香港理工大学的终身轨教职,过去两年在照顾丈夫和年幼女儿的同时,还在攻读临床社会工作硕士学位。悼文作者写道,“我们敬佩和感谢陈朗为晓宏和家庭做出的巨大奉献与牺牲。”

然而当陈朗自己动笔撰写她眼中的徐晓宏和家庭,我们终于看到一个自身也极富才华的妻子在所谓的“巨大奉献与牺牲”中,种种难以与外人道的感受:在丈夫取得职业成就时内心痛苦的尖叫——当丈夫沉浸于学术研究和宏大概念时,自己却要直面家务琐事,尽管她也和丈夫一样,热爱哲学和理论;在丈夫以女性主义者的身份自诩的时候,对男性难以“知行合一”的无可奈何;在目睹丈夫为论文被拒而痛苦的时候,对现行学术体制的失望……

这篇悼文之所以迅速在社交网络上传播开来,或许是因为从女性视角剥下浪漫爱的面纱、公开剖析婚姻幽微之处的文本还是太少了。而在女性主义思潮风起云涌的当下,这篇悼文也切中了许多女性(特别是年轻女性)对异性恋婚姻的怀疑甚至恐惧。陈朗的故事似乎是在告诉我们,婚姻就是一个要求女性隐忍、奉献、牺牲的制度,即使一位家境优渥、才华横溢的女性也不免要忍受这些。

对于这篇悼文引发的巨大关注,陈朗又发表了一篇补充说明。她是这样回应那些觉得她“怨”的读者的:“那些觉得我‘怨’的读者(不管是同情我还是批判我),其实都低估了我作为一个独立自我的立场。晓宏从来都不应该是属于我的,正如我也不属于他。在爱之前,我们必须先成为自己。”

我个人向来认为,他人的生活冷暖自知,外人是很难置喙的。但这篇悼文和它引发的种种争论已超出了个人经历的范畴,衍生出了不少具有公共性的话题。因此,本期编辑部聊天室,我们就聊聊陈朗的悼文。

01 爱与怨的交织:陈朗文章的矛盾情绪

林子人:大家读陈朗悼文的感受如何?怎么看这篇文章引发的强烈反响?

尹清露:个人感觉这篇文章之所以引发这么强烈的反响,是因为她提到的两种非常强烈的矛盾情绪,一种是她对于丈夫徐晓宏的爱,一种是子人前面提到的强烈的怨恨。我在想,如果是平时在小红书或者豆瓣之类的地方看到女性倾诉的帖子,可能更多的情况下会有一个偏向性,比如怨恨,随之引起评论区一边倒地说“你还是离了吧”“姐妹不要恋爱脑”“我们支持你”。但陈朗的悼文里还有深刻的爱,我们没有办法从单一的角度简单评判她。

陈朗和徐晓宏都是对于社会结构有极高敏感意识的人,陈朗在文章中也非常明显地提到学术体系里的劳动异化问题,这种异化问题也导致了她丈夫的痛苦和她自己的痛苦,尤其是她说“在资本主义社会混下去需要效率,而效率需要劳动分工”。

2023年诺贝尔经济学奖得主克劳迪娅·戈尔丁(Claudia Goldin)在她的著作《事业还是家庭?女性追求平等的百年旅程》中写到,导致女性难以在事业上取得和男性相同成就的根源其实是贪婪的工作。也就是说,如果谁在加班或周末时间可以获得更多的时薪,谁有更多的时间去工作,那么,这个家庭成员就无法牺牲自己的工作时间来照料家庭和孩子。而越是专业和受到尊敬的工作,它就越贪婪。这一点在陈朗和徐晓宏身上是非常明显的,陈朗在悼文中提出非常尖锐的反疑问,那就是,虽然大家都说做学术必然经历收到拒信的过程,但是这种被拒绝真的是必要的吗?这一点非常具有公共性。

[美]克劳迪娅·戈尔丁 著 颜进宇 颜超凡 译

中信出版集团 2023-7

所以,文章里说徐晓宏在生命的最后受洗礼成为基督徒,我对此一点都不感到奇怪。他多次提到guilt(罪咎),而对妻子陈朗的guilt是最为歉疚的而且没法解决的,可能正是因为结构内的问题没有办法解决,所以他只能依托于一个更超越的维度去让自己得到一些抚慰,或者是不要这么难受吧。

林子人:我很同意清露说的,我阅读的第一印象就是这位写作者的爱和怨是同等强烈而且同等真实的。很多时候我们谈论异性恋婚姻,容易把它极端化或者简单化,但是真实的婚姻不完全是这样,它是充满了各种情绪、各种情感的一种生存状态。或许正因为如此,陈朗之后才会在《我的几点说明》中重新回应说,那些觉得她“怨”的读者,不管是同情她还是批判她,其实都低估了她作为一个独立自我的立场。

徐鲁青:陈朗在后续说明的文章中最打动我的一句话是,“爱是一个学习的过程,我们都是学生。”好像旁观者习惯于用一个“正确的”女性主义的模子去套嵌很多个人经验的书写,看哪些地方符合与不符合这个模板,如果不符合的足够多,她就不应该被称为一个女性主义者。但个人经验永远都是复杂的、矛盾的、混沌的。

02 代言还是演说:悼文写作中的女性声音

董子琪:我主要是有文体上的感触,悼文确实是理解女性的一个很好的角度。她的写作是个人的、家庭的,同时也是公共的,因为悼文本身就是一个面向许多怀念她丈夫的人的一次公开演讲。其实,女性给丈夫写悼词的机会比男性给妻子写悼词的机会要大得多(因为女性寿命长一点),但我们看到的传统是反过来的。在传统婚姻中,我们很难看到妻子为丈夫出面说话,比如很难想象许广平和鲁迅同时出现,是许广平代替鲁迅发声,又如元稹和苏轼的悲悼更加著名。这一点还蛮有趣的,为什么哀悼反而更能流露出个性和才华?虽然这样讲很残酷,但是哀悼也给予了人们尤其是女性一次重述过去的机会,重新讲述和定义我们的婚姻,重新梳理我们的关系,而不再是一种闺阁的代言体,不再是想象中女性的样子。

林子人:悼文写作中女性的声音远远小于男性的声音,这点很有意思。英国剑桥大学古典学教授玛丽·比尔德在《女性与权力》中提到,在西方的古典世界里,对于女性在公共场合发言,其实也是一贯地持鄙夷态度。但有两个情况是例外:第一个情况是当女性作为受害者和殉难者出现时,她们会被允许发出声音。第二种情况是如果女性是为了维护他们的孩子、丈夫等家人的利益,或是维护其她女人的利益和一些公共利益,此时她们也可以被允许做公共表达。这样看来,为纪念自己的亡夫写悼文,也是女性难得能够拥有的在公共严肃场合发言的机会。

董子琪:昨天还在看伍尔夫的日记,里面很有趣地写道,我觉得有些男的是为了向妻子夸耀点什么才结婚的。悼亡诗在明清才女中间也属于一种重要的文类,为什么哀悼中反而能流露出个性和才华,为什么悲伤要通过失去来确认,是不是哀悼也给与了一次重述的机会。

伊沛霞研究中国墓志铭就引用了一位唐朝女子为丈夫撰写的墓志铭,她在这篇短文中安慰婆婆:家中有地、足以养活家庭,家中也有书籍,足以教育孩子成才,既然生死都是天意,就没有悲哀的必要:“家有南亩,足以养其亲;室有遗文,足以训其子。其生也天,其死也天,苟达此理,哀复何言?”她并不觉得应该为丈夫的早逝而过度悲痛,相反,应当更好地利用家庭资源、担负起教育子女的职责。透过这几行豁达的文字,可以窥见唐代女子的教养与生活理想。

伊沛霞 姚平 张聪 主编

上海古籍出版社 2021-4

潘文捷:前面说到苏轼的悲悼,之前有人提到苏东坡在给妻子写悼文的时候并不是单身。还有归有光给妻子的悼文,“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣”,多么感人肺腑,但他似乎很快就把妻子的贴身丫鬟纳为妾,而在丫鬟去世的时候,归有光同样写了一篇深情感人的悼文。

03 结构与个人之辨:成为更厉害的棋子还是改变棋盘

林子人:这篇悼文发酵之后,我看到不少人在最初的感动过后转过头去批评陈朗说,你明明是一个自身很有才华和能力的学者,你为什么要为了丈夫而妥协,为什么不干脆离开这段婚姻。这也是我想跟大家讨论的一个问题,当一个女人明知道她自己的福祉会在婚姻中受到一定损害,她就是向父权制妥协吗?以及当我们在说“要批评结构而不要批评个人”的时候,我们究竟在说什么?

尹清露:我的一个想法是,有时候正是这些特别有抱负和才华的女性,她们才会去爱或者更向往一个世俗意义上比她强大的男性,可能这是出于她对自己想要更加前进的一种愿望和期望。

徐鲁青:我联想到豆瓣一篇很红的帖子,讲东亚人追求卓越的一生。可能有时候女性心里追求卓越的信念太强悍了,以至于如此选择。

董子琪:我的理解是,陈朗想要至少跟徐晓宏志趣相投、并肩进步、可以从对方身上互相学习。其实这个心态是很多所谓进步女性或说现代女性都会陷入的一种迷思,这也是许广平的困境,在孔慧怡《五四婚姻》中有很详细的论述。许广平在给友人的信中描述她身处婚姻时觉察出其中诡异之处,她成为了一个著名男人的助手,需要操持家务,需要养育孩子,这和她一开始的动机完全不一样,但她不知道怎么解决,只能维持相对的经济上的安稳。可能陈朗还没有到这个地步。

孔慧怡 著

浦睿文化 | 岳麓书社 2023-9

潘文捷:很少有男生会说我想跟一个女生结婚是因为我一定想从她的身上学到什么。

徐鲁青:我想起之前聊天室讨论过智性恋,我们发现大多数情况下是女生在聊智性恋。

林子人:我想补充一点,当代的婚姻和五四婚姻有一个比较大的差别是,如今很多家庭的夫妻双方在结婚前的起始点是平等的,他们可能基本同龄、受教育程度相当、在差不多的时间点进入职场,地位是完全平等的。但是前面提到的克劳迪娅·戈尔丁观察美国家庭情况发现,结婚之后夫妻双方会出现职业发展上的明显分化,拥有家庭是对男性更加有利的。更确切而言,戈尔丁指出分化的节点出现在有了孩子之后。也就是说,有孩子之前,可能你们夫妻双方还能勉勉强强地维持某种平衡,但是生了孩子之后,这个天平会瞬间倒向那个男性。

潘文捷:我想起之前读过法国文学家、龚古尔文学奖获得者米歇尔·图尼埃的《亚当家族》,讲亚当从雌雄同体到一分为二的过程,是把身上沉重的事物分了出来给女性做,然后亚当就可以轻松地在外面跑来跑去。我读的过程中心情有些沉重。

徐鲁青:回到子人前面提到的“要谈论结构而不要批评个人”这个观点,这也是我一个很大的迷思。很多事情追根溯源都可以讨论到结构,有部分女性主义者会说某个问题的根源不在于个体的男性,因为他们也是结构中的一环。但是这样一来,个人在处境下可以做的选择非常有限,普通人去批评的时候只能将矛头指向身边的人。

尹清露:其实个人和结构、agency和structure之间的矛盾,好像是所有做社科的人这么多年来一直想要打破的二元对立。也有其他理论家提出一些新的脚本,比如人类学家布鲁诺·拉图尔提出的行动者网络理论(Actor–network theory),想要贯穿起所有的人和非人,贯穿起所有的事物,而不要把它们归结于一个很大的形而上的结构或者一个孤立的单一的个人。

董子琪:我想起之前看过一部芬兰的讲资本主义兴起的喜剧电影《土豆的神话》,里面把结构性问题当成一个可笑的口头禅来讽刺。电影讲到一个人在路上碰到强盗来打劫,他问强盗,你为什么要让自己这么穷困,这是你的问题,强盗回答说,不,这是结构性问题。我觉得挺巧妙和有趣的。

尹清露:想起哈利波特的一个meme,哈利、罗恩和赫敏三个人站在一起,旁边教授说,怎么又是你们三个。他们三个身上写的分别是父权制、资本主义和种族主义。

林子人:这也是社会学中的黄金三角。现在有一部分女性主义者对批评结构而不批评个人这句话产生了一种逆反心理,她们会觉得这是在为男性开脱,因为男性是结构的获益者。但事实并不完全是这样。我们可以在她的悼文中很清晰地看到她丈夫的痛苦。她对丈夫充满了同情,同情他在高度竞争的学术体制中难以获得个人目标成就的痛苦。但这种学术体制的竞争是不是良性的?陈朗深刻质疑了这一点,尤其是文章中那句很讽刺的话,“恨不得在碑上刻一个二维码,让所有好奇的路人都可以读到他的论文。”

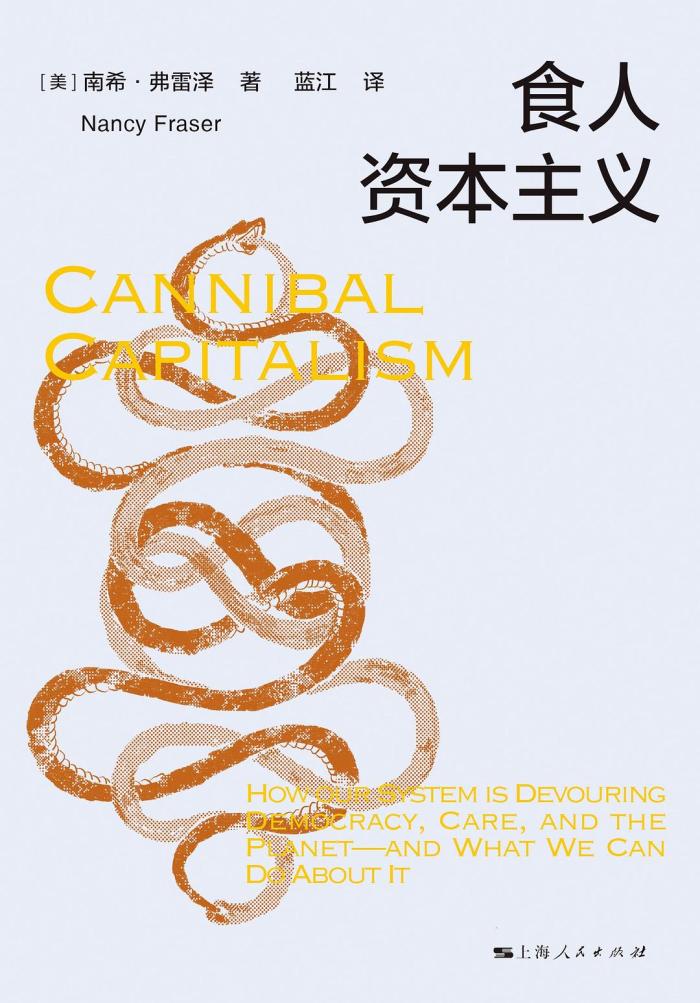

这让我想到去年出版的弗雷泽《食人资本主义》,作者认为资本主义制度就像一条贪吃蛇,在吞噬一切的同时吞噬自己。我们也通过费代里奇的《凯列班与女巫:妇女、身体与原始积累》了解到父权制和资本主义的深刻绑定关系,它们相辅相成,改变着我们的心灵,让我们所有人都接受并参与着高度的竞争。以至于现在一批年轻的女性主义者会觉得,打破父权制结构的唯一方法可能是不婚不育保平安,和男性一样只顾着自己“搞事业”。但它造成的结果可能是,当你想着成为更厉害的棋子而不被别的棋子吃掉时,却没有想到整个棋盘都摇摇欲坠了。

[美]南希·弗雷泽 著 蓝江 译

上海人民出版社 2023-4

《离开学术界:实用指南》里有个惊人的数据,美国如今只有大概1.2%的艺术类和人文类博士学生可以在顶尖院校中得到终身教席,读博人群中只有2%-7%最后能够获得终身教席,其竞争激烈程度难以想象。我想,还是需要尽可能团结所有人的力量,去一同改变这个棋盘。

潘文捷:我想起毛主席说的一句话是“把朋友弄得多多的,把敌人弄得少少的”,如果真要对抗资本主义的话,可能还是需要团结地对抗结构性问题,而不是因为身份或者政治等原因使得团体分化得越来越小。

尹清露:有一些女性的想法是通过不婚不育来争取更多的时间、得到更好的工作机会、在体制中更好地卷,从而获得改变这个体制的地位和能力。她们的方法是回避了结构问题的,但最后的目的又好像想要改变结构。

董子琪:我觉得这是棒打落水狗的激进主义的做法。

林子人:我反而认为这是极端的保守,正是因为他们觉得外部结构不可撼动,才会先调试自己去做到现行体制下个人利益的最大化。

04 被误解的表达者:女性个人经验的公共叙述

林子人:在读陈朗文章的时候,我一方面敬佩她公开讲述自己经历和感受的勇气——在这个以男性的视角、经验和福祉构建的世界里,我们太需要看到女性眼中的世界了。另一方面也为太多的人用她的故事浇自己胸中之块垒感到不安。女性经验的公共叙述有什么意义?当故事的主人公被曲解和简化,对她们是否公平呢?

潘文捷:聂辉华的《一切皆契约》中提到不完全契约是指缔约双方不能完全预见履约期间可能出现的各种情况,因此无法达成内容完备和设计周全的契约条款。婚姻就是一个不完全契约。陈朗的悼文正是真实地讲述了这份不完全契约订立之后可能出现的一系列风险,而不是告诉你浪漫爱的神话。至于被曲解,这可能是所有言说的命运。

聂辉华 著

理想国 | 上海三联书店 2021-5

林子人:如果是我,可能会想办法写虚构作品来表达感受,因为我没办法承受他人对我个人生活的各种审视。

潘文捷:然后你的读者就会猜测,哪些部分是这位作家的私生活。

徐鲁青:联想到一篇讲述张爱玲晚年的文章说,对于女性写作,很多人会用自传的方式去解读她写的一切作品,这可能是一种刻板的解读方式。

尹清露:我又联想到Taylor Swift了,她是在写了大量的歌之后才稍稍褪去“这些歌是不是写你的前男友”的误解。当然,她也在职业生涯后期杜撰了很多其他的角色。

林子人:去年她的成功也让我们重新反思,女性讲述个人经验的意义是非常重大的。《纽约时报》的播客节目有一期专门讲述2023年为什么会成为Taylor Swift之年。一个Taylor的粉丝作为嘉宾谈论道,正是因为Taylor找到了一个和她听众沟通的方式——讲述自己的经验,讲得越具体越好。只有在这几个specificity的时刻,听众才能够和你产生共通的连接。

尹清露:但她需要在万人注视的体育场一遍又一遍地唱出她具体的经验。或许陈朗的写作同样如此,需要花很多的勇气,去接受各种各样的曲解。

评论