界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

你的工作有意义、有成就感吗?如果你觉得自己的工作还不错,或许意味着你已在不知不觉中享有了某种特权。在这个世界上,有很多人从事的是既不道德又不体面的工作,遭受舆论的羞辱与良心的谴责,却别无他法。

“双手干净,良心清白,这已是巨大的特权。”《脏活:必要工作的道德伤害》一书作者、纽约大学社会学博士埃亚勒·普雷斯告诉界面文化,“在资本主义社会,社会权力结构(power dynamics)剥夺着许多工人获得尊严、表达个性和创造力的机会,许多工作因此成为了有辱人格的、侮辱性和肮脏的工作。”

拥有一份作家和记者的工作是莫大的荣幸,普雷斯说,“不幸的是,这是一种特权:在我们这个世界上,从事有意义和有成就感的工作的经历相当罕见。”

[美] 埃亚勒·普雷斯 著 李立丰 译

望mountain·广西师范大学出版社 2023

干脏活的是“好人”的代理人

“肮脏的工作被隐藏起来,但却得到了社会大多数人的默许,因此牵涉到我们所有人。”在接受界面文化采访时,普雷斯这样说。

1948年,芝加哥社会学教授埃弗里特·休斯来到德国,探究纳粹消灭犹太人的秘密。在和当地的自由派知识分子聊过之后,他发现很多人都一方面感到羞愧,认为不能这样解决问题;另一方面又认定犹太人的确造成了问题,比如他们抢走了好工作、住在肮脏的贫民窟里。

休斯有感于此,发表了一篇题为《好人与脏活》的文章,指出纳粹政权下的“脏活”并不是在这些“好人”不知情或不同意的情况下进行的流氓行动,执行这件事的人都是“好人”的代理人。这就是“脏活”的本质:把某些不道德的行为交给代理人实施,顺势对此矢口否认。与流氓不一样,被分配干脏活的人其实获得了社会“无意识的授权”。

对于普雷斯来说,这篇文章的最有趣之处在于,休斯说各个社会里——不仅仅是德国——都存在“脏活”。普雷斯看到,美国历史上的奴隶贸易就是一个“脏活”的例证,奴隶贸易让南方种植园主感到尴尬,他们延续它、依赖它却不想与它联系在一起。他们努力与拍卖商和人贩子保持距离,假装与奴隶制和被装成箱的奴隶毫无关联。

这个概念和框架也适用于当今的社会。“我决定将这一概念应用于当代美国,因为我相信美国充斥着不那么极端但却无处不在的肮脏勾当,从监狱系统到工业屠宰场,再到美国军方开展的‘定点暗杀’运动。”

在《脏活》一书中,普雷斯揭露,“脏活”不是有权势和特权者的负担,它不成比例地落在低收入工人、无证移民、妇女和有色人种身上。美国在阶级、种族、区域等方面的不平等,决定了工业屠宰场所处的地理位置以及是谁在屠宰场工作,也决定了监狱和看守所的位置以及谁被招募其中。

以屠宰场工人为例。1906年,美国作家厄普顿·辛克莱写了《屠场》一书,展现了大企业对工人的压榨和芝加哥屠宰场的不卫生情况,激起了公众对于肉类加工质量的愤怒,也促进了食品卫生检查法的制定。普雷斯告诉界面文化,在厄普顿·辛克莱的时代,人们对劳工问题和工人阶级的意识要强得多。辛克莱写屠宰场,就是因为肉类包装厂的老板剥削移民工人。然而在今天,大多数关于肉类行业的书籍都只关注对动物的剥削,而不是对工人的剥削。

在《脏活》一书中,与家禽业相关的部分尝试对这种现象进行反击。普雷斯向读者揭示,肉类包装行业越来越依赖移民、难民和无证工人。这并非偶然,而是肉类加工行业从上个世纪70年代开始精心设计的劳工战略的一部分,目的是为了拥有容易被剥削的劳动力,这些劳动力遭受了令人难以置信的身体伤害和尊严伤害。在其中一间屠宰场,普雷斯采访了来自墨西哥的无证工人——生产线上的主管对他们大喊大叫,禁止他们上厕所,目的是提高效率。这不仅造成了身体伤害,也是对工人尊严的严重侵犯。看起来,对动物进行屠杀的是工人,对工人进行剥削的是主管。然而,这也顺应了人们以低廉价格吃上肉的隐秘需求,顺应了政府确保美国人蛋白质持续供应的需求,也给十指不沾阳春水的养殖业资本家带来了巨额的财富。实际上,正是那些与屠宰场现场保持距离的受益者,把这项可怕的工作委托给他人却推卸了责任。

隐藏脏活将损害所有人的诚信

在普通消费者眼中,廉价的肉类被装在看起来非常干净的收缩包装中,但此类肉食的生产条件是不可见的,屠宰场工人的安全和健康风险也被完全隐去。消费者不仅无法走进屠宰场,也很难在电视广播中看见其内部。“脏活”具有隐蔽的特点,这对于“脏活”的组织及延续来说至关重要。

普雷斯在写作过程中受到了德国社会学家诺伯特·埃利亚斯的《文明的进程》(The Civilizing Process)的启发。该书讲述的内容是餐桌礼仪,详细地描述了随着社会变得文明,诸如擤鼻涕之类的事情是如何以不同以往的、更为谨慎的方式进行的——人们要进入到关着门的卫生间去擤鼻涕,确保没有人听到或者看到。埃利亚斯说,“文明进程就是将令人难堪的举动隐藏在社会生活的幕后。”这里说的“令人难堪的举动”,指的是打喷嚏、咳嗽、吐痰、上厕所等。普雷斯谈到,随着社会反感门槛的提高,将这类东西推开的冲动也随之增加,对脏活的态度也是一样。“隐藏这一切是一个问题,因为如果我们看不到以我们的名义所做的事情、造成的伤害,我们作为公民的诚信就会受到损害。这从根本上来说是有问题的。”

道德上不合理的工作形式被排除在人们的视线之外。在美国,不少“脏活”地处郊区,和大众有着地理上的区隔。在全球化过程中,资本主义国家不断扩展地理空间,去寻找更多原材料、潜在市场和廉价劳力,“脏活”因此也被隐蔽在其他国家和地区。埃亚勒·普雷斯告诉界面文化,脏活累活可以越来越多地“离岸外包”给其他国家:例如,很多为高科技公司工作的内容审核员身在非洲,儿童在钴矿的残酷条件下工作,以便美国人能够为他们的电子设备充电。美国消费者确实看不到这些工作,但他们普遍从这些工作中受益。

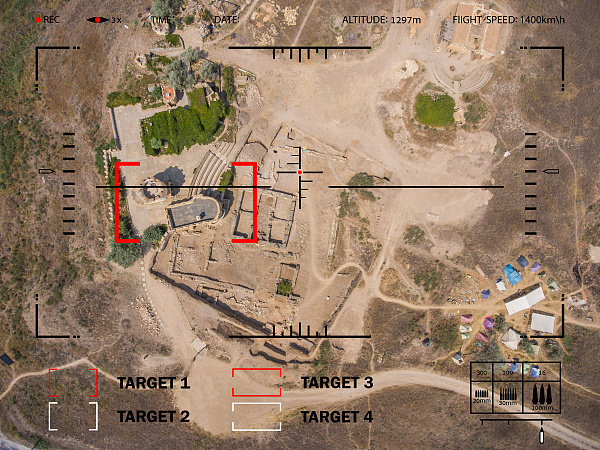

一些“脏活”正在由高科技辅助完成。例如美国反恐部门有专门的无人机分析师,隔着屏幕利用无人机远程对疑似恐怖分子的人进行“精准打击”,他们进行杀戮,就像玩电子游戏一样轻松。普雷斯认为,社会将越来越多地设计机器来执行各种活动——监视抗议者、追踪移民、杀人——对于人类来说,这些活动在道德上令人不安。人工智能的兴起让这种危险变得尤为突出,也让人们更容易远离肮脏的工作。“我不认为‘脏活’会消失。我确实认为其中许多工作将实现自动化,让计算机来完成过去由人类完成的令人头疼的任务。”

心理治疗不能解决良心谴责

在很多情况下,做“脏活”的人感到内疚和羞耻,因为他们在完成职责的过程中目睹或者做出了违背自己价值观的事情,感到背叛了自己。在某些情况下,他们的创伤会转化为PTSD(创伤后应激障碍)。当然,对于同样一件工作,有人感到良心的谴责,也有些人并不觉得自己做的是“脏活”,反而对此有一种使命感。但是,看上去不感到困扰,并不等于工作不会造成损失。

“脏活的特质就是会让人麻木:一个在暴力监狱工作的人,随着时间的推移,会对这种暴力变得麻木不仁。日复一日、周而复始、年复一年地在这样的环境中工作,是一种生存方式。但这并不意味着这种工作不会造成伤害,正如我所引用的研究表明,许多狱警都有离婚、药物滥用和其他健康问题。”

因深感愧疚,一位无人机分析师在《卫报》上发表了自己的忏悔,这非但没有促进对话,反而引发了一系列指责,无论左派还是右派都不认可。左派已经知道使用无人机袭击是错误的,他们认为她这样的人是战犯,应该被抓起来等待审判;右派则谴责她是叛徒和爱哭鬼,认为“安乐椅战士”没有资格抱怨。在跨越意识形态光谱的敌意之下,干“脏活”的人最终只能求助于心理援助。

可是,心理治疗也并不能从根本上解决问题。“治疗可以帮助减轻特定‘脏活’工人的孤独感和痛苦感,但它无法改变造成这种痛苦的条件。”普雷斯告诉记者,他认为,无人机分析师的忏悔所引发的责难表明,谴责“脏活”工人远比思考我们自己对他们所做工作的责任容易得多。

一个难题在于,当普通人因个人生活方式或消费习惯而成为资本主义的共谋,我们还有机会解决“脏活”难题吗?我们能够制止利用无人机进行的战争吗?在屠宰工人的例子中,有多少人能因支持工人而放弃吃肉呢?有多少人可以完全不用石油燃料呢?普雷斯说,“就个人而言,我们做不了什么:如果一个人不吃肉或不开车,这不会改变什么,尽管这个人晚上可能会睡得更好。改变现状的唯一途径是集体行动。”

评论