文|温度纪temperature 肆夕

编辑|齐木

精神小伙,一个常见但被鲜少被人熟知的群体。

盖头、干瘦、黄毛、半成品纹身、摇头晃脑,是描述一个精神小伙的关键要素。他们成群结队,面目模糊,在短视频平台游荡,构成了这个社会的B面。

现实中,他们出没在一切消费不高的地方,过着脱离正常节奏的生活;社交平台上,他们的照片背景常是网吧、台球厅、KTV和环境堪忧的小旅店。

“混的人”和“看起来很社会”是对他们高度概括的形容。

短视频平台“沉浸式体验精神小伙的一天”爆火

在各大视频平台上,精神小伙群体是土味短视频剧情的主要素材来源,随着“跟着精神小伙过一天”系列在互联网爆火,大家纷纷表示之前视频里演绎的还是太保守了。

他们一瓶水三四个人分着喝,一天花不到十块钱,一个月可以换20个对象,把短暂的对象的名字纹在身上,再顺便一个电话叫出好几个精神小妹女朋友。

这是一场猎奇的真人秀。面对这种相对于主流略显抽象的生活,总是会有审视和批判的眼光上下打量。

只看精神小伙的一天是围观者的狂欢,变成精神小伙的二十年却无人知晓。

没有人真正选择做一个精神小伙,做精神小伙是因为别无选择。

精神小伙是怎样炼成的?

8月下旬,东北的热浪已经几乎结束,空气中带有夏日尽头的气息。

早9到晚11点,是侯宇每天送外卖的时间段。我在他送外卖的间隙抓紧时间和他见面,那是个他频繁取餐的商业街。

路边有不少那种把衣服撩到肚皮以上的精神小伙,侯宇看着他们的摇晃走路的背影,说了一嘴:“怪不得之前那么多人看我不顺眼。”

在正经当个外卖员之前,今年刚满20岁的侯宇已经当了七八年的精神小伙,现在他身上有关精神小伙的痕迹,除了干瘦的身材,其他特征都被送长年送外卖晒出的黝黑肤色所掩盖。

当外卖骑手以来,侯宇平均每天跑七十多单

从记事起,侯宇就跟着奶奶一起生活。作为一名农村户口的留守儿童,侯宇的父亲小学二年级辍学,母亲根本没上过学——在他小时候的记忆中,只有爸妈不停出门打工。

在被问到为什么会成为精神小伙的问题时,他突然变得很兴奋,也略带惆怅:“我小时候学习还一直挺好,家里大人承诺只要我考的好就给我买好吃的,我这人挺贪吃的。”

关于侯宇的“不学好”,源于从大姑家拿回奶奶家的那台笔记本电脑。

奶奶睡的早又耳朵背,给侯宇创造了玩游戏的天时地利,每天他都熬夜玩整晚的穿越火线。慢慢他开始觉得脑袋里除了游戏什么都没有,成绩下滑,在小学就留级了一年。

侯宇很快在游戏里学会了骂人,接着就变成班里爱挑事的刺头。常常挑事的后果就是需要有人帮他平事,侯宇在一个本地的QQ群里找了个大几岁的精神小伙。

“我那时候在QQ上给他发消息说:大哥有人骂我。他就来帮我找面子了。”

侯宇用几块钱买了包中南海认了大哥,从那以后侯宇不光是“混的人”,也算有人罩了。

“在学校里当棍儿”意味着要经历着不断挑事、打架、争当老大的循环,而侯宇也面临着一次次的劝退和回家自省。他开始频频逃课,翻墙出校门,4个人骑一辆电动车,变成了精神小伙预备役。

13岁,某一次打架后,侯宇被再度遣返回家,学校告诉父母让他别来了。于是,侯宇彻底成为自由人,正式迈入精神小伙的队伍,也走上了人生的分叉口。

但侯宇每天还是会在放学时间出现在校门口,那个时候人最多,叼根小烟呼朋唤友,他感觉所有人都会有意无意看自己一眼,他说“当时心里觉得太有面子了。”

由于年龄不够打不成工,侯宇成为低龄版的社会闲散人员。而他无事可做的每一天,基本上都从傍晚睡醒开始。

昼伏夜出是精神小伙们的集体作息规律,但因为城市太小,没什么可玩的地方,兜里也没钱,大家也只能约出来再说。

有时候连骑共享单车的钱都没有,只能两条腿暴走去接第一个兄弟,俩人再一起走着去和别的兄弟碰头,直到凑到三四五六个人不等。

碰头的第一件事一般是凑钱买水。“都走那么久肯定渴,身上互相凑个五毛一块的,买一瓶水一人喝一口再继续走。”

入夜以后就想办法混进KTV、酒吧和迪厅里,前门不给进就从后门走,熟悉了就从垃圾箱旁边的小门七拐八拐的走进内场。进去后先看有没有认识的人,打个招呼,蹭一下人家桌上的啤酒和果盘,再拍几个蹦迪摇头视频,简单编辑后发在自己的快手或者抖音上。

毕竟发一个视频的互动量,对精神小伙来说是地位体现——评论里叫大哥的越多,说明这人在同城范围内就越厉害。

侯宇那时每天花很多时间,都是为了发到网上让别人看了自己有面子。

凌晨从酒吧出来,拿着在别人那蹭的烟,看着刚发的视频评论里,好多不认识的人都在评论“大哥带我!”,年少的侯宇心里觉得无比充实。

精神小伙的金钱、爱情和未来

贫穷,是精神小伙们毫不避讳的一个话题。

在网上有关精神小伙日常生活的视频中,很多人怀疑真实性——“现在谁还会几块钱都没有?”而实际的情况会比这更加残酷。

侯宇介绍,比如倒手机就是精神小伙主要的现金来源。一部手机8000块,没钱卖了换部4000块的,再没钱换成2000块的手机也能用,等有钱了就再加上点,把手机升级。

有钱了就去迪厅喝酒摇头抽好烟,没钱就用没钱的办法混日子。

侯宇还给我看了眼兄弟们聊天的群聊,群名本身就叫“莫欺少年穷”。

三四个人扫一辆共享单车换着骑,钱没关系,欠着平台也不付;有时候打出租就跑单;买十几块钱一瓶的染发膏四五个人分用;买凉皮可以跟摊主砍价,一份凉皮卖5块钱,一群人凑一起只有3块5。

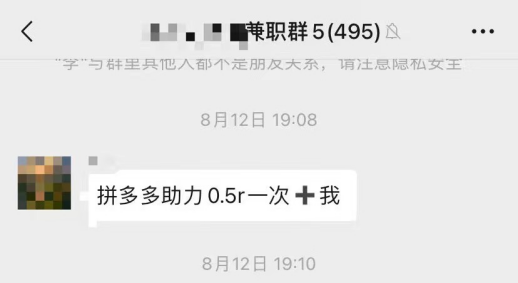

秉承5毛钱也是钱,蚊子腿也是肉,他们手机里有无数个线上兼职群,不懒的话一天也能在群里挣上几块钱。

5毛钱一次的助力也要“手慢无”

“混的人”特点是钱少兄弟多。

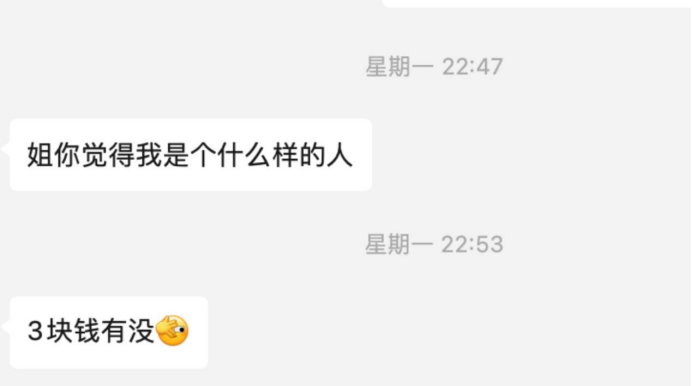

要凑钱的时候,几个兄弟就开始轮流打电话。“借我2块钱,有钱还。”“兄弟出事儿了,借我3块我打个车。”“这回真遇着麻烦了,我亲哥要住院,借我5块钱我挂个号。”一伙兄弟,每个人能借上一两块就算大功告成。

这些以“办点事儿”为名义借来的零钱,就会变成他们一天中唯一的一份饭,几个兄弟就共吃一份。

采访过程中,也有小伙给我发消息

哪怕一切共享,精神小伙内部也有自己的规矩。

如果有兄弟带了恋爱对象,哪怕只有一份凉皮也要兄弟媳妇先吃,然后大家再吃,剩下的汤每人最后来口尝尝味儿。

长时间暴走,蹦迪摇头录社会摇,加上一直吃不饱饭。在当精神小伙时期,说自己小时候“很贪吃”身高足足196cm的侯宇,变得瘦骨嶙峋。

十几岁时期的侯宇(图源:受访者)

在我和精神小伙群体的交谈中,无论侯宇,还是比他年纪更小的青少年,都有普遍有着超越实际年龄的混沌感。

从人际关系上看是,恋爱关系上来看也是,快餐爱情是精神小伙中有着具象化的体现。

无所事事的时间里,他们喜欢追女孩。除了睡觉时间外,就会一直不间断给一个或多个,熟悉或者不熟悉的女生发消息。常常被拉黑,偶尔也可能继续发展下去。

“美女你真漂亮”“我对你和别人不一样,我是真喜欢你”“给个机会,咱俩处对象我一定一辈子对你好。”

建立关系后,先发个视频或者朋友圈官宣一下,然后就开始快速走向关系坍塌。没有任何人,有想法或者有能力去经营一段长期的亲密关系。

侯宇最长的恋爱时间20天,最短只有2个小时。任何事情都能成为精神小伙提分手的契机。侯宇在回忆分手原因时说“有次刚谈上,我想找我朋友,她不让我去,我就提分手了。”

那次恋爱共计时长6小时。

在他看来,每天在一起玩的一帮精神小伙大概率都互相看不上。有时是因为某个人谈个漂亮女朋友,有时是某个人刚和女朋友分手,一起玩的兄弟就立马和她谈上。

一群精力旺盛的青少年同困兽一样抱团,时常称兄道弟,也经常面临内讧。

废弃篮球馆,精神小伙常约架、抽烟、录视频的地方

临近18岁那年,侯宇突然在QQ群里看到消息,之前一起玩过的兄弟在一次约架中失手拿刀捅伤了别人——通常同城范围内的精神小伙约架,基本上都打不起来。城市小双方总有人互相认识,说点场面话就能原地解散。

但那次不一样,侯宇也不清楚那场同城约架的细节,只知道那个兄弟算是刚刚成年,被量刑判决后进了监狱,就再没了音讯。

侯宇当时恐惧极了,只觉得看到了明天的自己。

当精神小伙迈入现实生活

无论是刚满20的侯宇,还是年纪更小一点的精神小伙,他们都害怕一个人闲下来——那种空洞的孤独感伴随着他们。

比侯宇小两岁的中专校友——徐天,采访前期对自己的评价是“场面人”,我问他:场面人是什么意思?

他说就是:“懂规矩、不差事、无论到哪都能呼朋唤友”。

辍学那年,徐天在熟人大哥的纹身店里,通过分期付款,先花了160元,在左腿上扎下了第一个刺青的线条。

几个月后纹身店关闭,城里很难再找到愿意给未成年做刺青的店铺。同年冬天,徐天爸爸发现了他腿上有纹身的秘密,暴跳如雷,冲进厨房拿了把菜刀说要片了那层皮。

现在徐天在电动车维修店当学徒,前几个月没有工资但管吃管住。

徐天白天没事时,常在店门口挑台电动车坐着听小说

徐天有个习惯,就是睡觉时必须听着直播和小说,没有点动静睡不着,为此没少和同屋住的大哥吵架打仗。但他已经很满足,至少在这儿没人总想要“片他的皮”。

每天晚上下班后,他就会穿上他的“精神小伙套装”:黑T、紧身裤、板鞋出去和兄弟打台球,没钱的时候就依然一起暴走,虽然有点累,但似乎孤独和安静更加让人无法忍受。

“小时候住在农村,有一年我爸听说谁家小孩在河边玩淹死了,从那以后寒暑假就把我自己锁家里,他们下地干活,所以我最不爱自己待着。”

在徐天和侯宇的描述下,一起玩的精神小伙都有近似的生活和家庭背景。

早早辍学或被迫退学的自己,一年见不到几次的爸妈,一旦见到不是挨打就是挨骂,最快的解脱方式就是先离开那个家,和兄弟或者恋爱对象在一起,录点视频,偶尔摇摇头就是生活唯一的快乐。

家庭是冰冷的,外界是充满诱惑的。而当“混的人”,意味着可以成为某个团体中的一员,能够被关注,不孤独,不再受欺负。这种短暂的温暖和不明确的情感链接支持他们长成大人。

侯宇过去的兄弟群(图源:受访者)

在精神小伙的生活中,没人会谈及“未来”的话题,他们在行为上极力扮演成熟和社会人的角色,但“规划人生”这个话题对他们来说似乎有些超前。当那些主流社会的人在讨论985、996 、升职加薪、买房卖房、资产配置时,他们很多时候只能接受人生的随机的安排。

以已经退出精神小伙行列的侯宇为例,他从来没有刻意规划过未来,而是生活的重任突然压在了身上。

相依为命的奶奶肺癌重病,侯宇不能再当贫穷的精神小伙,攒钱开始成了他生活的全部。

最开始,他想方设法去曾经厮混的迪厅和酒吧打工赚钱,他也不再拍摇头短视频,而是接受“吹一瓶啤酒给100”打赏,就这样他赚到第一个1500块。后来他开始送外卖,一天吃一顿饭,每天从家带一壶自来水,就足够支撑他出门跑整天,每个月大概能到手个8000块。

这些钱都会被他直接打回家充进医药费。

“平时送外卖的时候,闻着那些好吃的味儿,其实我都想吃,但我也不想乱花钱。”

2024年8月13日,我采访他的第二天,是侯宇的20岁生日。

我问侯宇这天有没有庆祝一下,比如给自己买点好吃的。他语气兴奋“有啊!我特意给自己买了根烤肠!”

图注:侯宇生日那天发的朋友圈

结语

走进精神小伙群体,会发现他们不是没有困苦和焦虑,他们只是不知道身体里的情绪从何而来,他们无法解释自己的生存环境,也没有任何人和任何力量来帮助他们改变。

最终都归结为“看谁都不顺眼”,那些年轻而狂躁的灵魂,需要洗脑的社会摇和无意义的暴走来发泄。

在互联网中“跟着精神小伙过一天”短视频系列里,常被津津乐道的,是他们能花最少的钱吃好玩好,是他们“穷生奸计”的生活方式和“混入多久才能搞到一个精神小妹”。

戏谑的视角对他们上下打量,他们是新时代的杀马特,是围观者眼里的展示物,是视频平台的猎奇观察对象。

但唯独忽略了,没有人的青春时光是真正无用的。他们还年华正好,那些无限可能的未来,躲在无人问津的角落,在铺天盖地的玩梗和狂欢之下被所有人遗忘了,包括他们自己。

评论