文 | 每日人物社 李清扬

编辑 | 张轻松

想“发疯”的时候,他们去骑行。有人工作日四五点起床,先骑个90公里,在山里爬坡,心率飚到180,再赶在9点去公司上班。有人情绪积攒到一定程度,就奖励自己一个上百公里的长途拉练,爬过最后一个坡顶时,肌肉颤抖、意识模糊,但“成就感达到顶峰”。“完成了其实也代表不了什么,也解决不了你现实中的烦恼或任何问题,但是它给了你一个心理暗示,我可以掌控速度,控制身体,就可以掌控生活。我能骑完100公里,你可以说这没什么,也可以觉得自己真牛。”

骑行“发疯”

在长安街集体骑行成了今夏最热的仪式感之一,不亚于熬夜看升国旗。

高峰时,从夜晚八点到深夜一两点,浩浩荡荡的骑行队伍从建国门堵到西单,平均每三四趟才能通过一个红绿灯,短短6公里要骑2小时,且一旦加入就只能前进不能后退,因为被洪流裹挟了……

社交媒体上,从“北京骑行的氛围空前绝后”到“骑行?长安街直接把我劝退”,给这把火添了油,吸引着各种需要仪式感、追求打卡的本地青年和外地游客。在长安街骑行甚至带火了游客跟拍生意,一单三四十分钟,按人头在299元到499元之间。

离职last day前一天,张雯也决定去长安街骑行。这是她八年来第一次在北京夜骑,之前她是一家顶级律所的律师,基本保持着“007”的节奏,凌晨两点秒回邮件是常态。虽然朋友圈经常刷到夜骑,但那个点她以往都还没下班。

这算不上一次非常轻松的骑行,龟速前行中,张雯甚至还摔了一跤。因为分神瞄了一眼运动手表,张雯就嘭地撞上路边的雪糕筒,连撞两个,膝盖和手掌内侧刮伤,红剌剌的一片,满脑子都是后怕,“如果刚才有速度很快的车从旁边开过,会怎么样?”

为了避开人群,在北京媒体工作的汪琦选择去山里骑行,每周至少三次。她喜欢做“早鸟”,凌晨四点半起床,五点出门骑车,从家里骑到戒台寺潭王路,或者松树岭。一趟下来往返约90公里,骑完不到九点,再出发去公司上班。

汪琦在山里骑行。

在最陡的山坡上,整个车头都翘起来,人只能匍匐在车把上,一点点像蜗牛一样往上移动,“自虐”感拉满。但到了坡顶,开始“放坡”的瞬间,痛苦就烟消云散了。

每当又成功爬上一座山,汪琦会短暂地觉得,“山属于我”。

被朋友问及上班还不够累吗,还要“没苦硬吃”?汪琦回答:跟工作中和人相处的苦比起来,这不算什么。

情绪积累到极限,感觉“什么都做不好”的时候,王吉知道,自己又需要一场长途骑行了。王吉在北京一家大厂工作,入坑公路骑行两年,舒适圈的骑行里程是五六十公里。他喜欢独自长途拉练,这样最为解压。

王吉喜欢把骑行的速度控制在每小时25公里左右,在控制和失控之间,“你会有一种前所未有的自由,摆脱一切束缚的感觉。”

王吉的公路车。

迄今为止,他挑战过两次超过100公里的骑行。一次是去年国庆在老家环湖,全程150公里,离终点还有20公里的时候,王吉还有最后一座桥要爬。

自行车和机动车从身边呼啸而过,王吉大腿肌肉颤抖抽筋,意识都恍惚了。他想,要不算了吧,下来推上去,或者直接叫货拉拉回家,“没必要追求一个圆满的结局”。

但另一个声音,却逼着他必须用最后“一口气”顶上去,以非常慢非常慢的速度坚持到桥的最高点时,心一下子打开了,后面就只有平路了,“在那一刻,成就感达到了一个顶峰”。

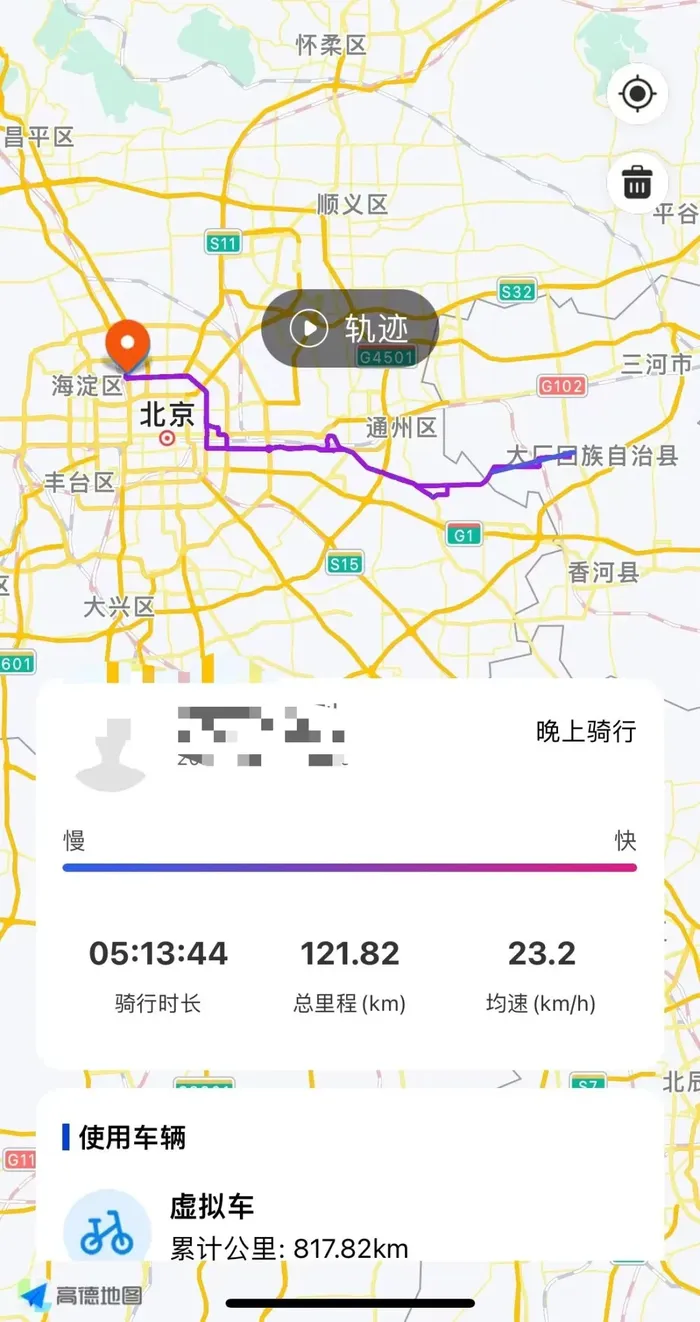

第二次长途拉练,是从北京骑到河北,再骑回北京,全程大约120公里。那阵子他有一点轻度抑郁、焦虑的状态,也不想让家人担心,只能自己消化。当他骑了七八十公里,躺在河北和北京交界的草地上的时候,“释然了也好,和解了也好,可能就是那个瞬间,我觉得这趟行程的目的达到了”。

王吉骑行到河北的路线。

最累的是到家前最后30公里。骑到北京东四环附近的立交桥上的时候,他感觉浑身都在发抖,红绿灯多了,人、车也多了,穿梭在逆行的快递车、外卖车之间,他骑得越来越缓慢。虽然一路喝掉了10瓶水,中午干掉两大碗米饭,还是感觉身体里的糖分都已经被消耗殆尽,在快晕倒前,他在一家小店吃了一大碗盖浇饭,疯狂补充能量。

王吉明显感到,这两年骑行的人更多了,北京长安街,浙江千岛湖,上海滨江路,云南洱海畔,杭州湘湖景区,广东佛山半岛路,各地的“网红”骑行路线也多了起来。

王吉拍下的夜晚的长安街。

美团单车的数据也印证了王吉的感受:7月以来,全国夜间订单量最高的城市有北京、上海、成都、深圳、武汉等地。以北京为例,18-22时的用户夜骑总时长较去年同期增长约15%。

人流量的暴增,让年轻人骑行变成事件,也带来更多事故和争议。根据都市快报橙柿互动报道,前段时间,骑手成了杭州萧山区第一人民医院夜间急诊的“常客”,有时一晚上有六七个,严重的甚至摔掉了三颗门牙,通常集中在晚上七八点到十一二点之间,年轻人很多。受伤的原因,有的是因为车轮太细卡在路缝里,有的是因为避让行人或车辆来不及刹车。

住在附近的居民抱怨:骑行团速度很快,竞速每小时最高超过了40-50公里,骑者一群群开着尾灯,“像开火车一样,一辆紧跟着一辆,原本大家晚饭后悠闲地散步,现在散步的绿道也成有危险的区域了”。

追求速度与激情的骑行者和休闲遛弯儿的居民产生矛盾,多地已经开始在主流的市内骑行路线上查岗限速。

王吉已经不像上头期那样,每天都想出去骑车,但骑行就像庸常生活里的一个钩子,给他刺出一个出口。一旦开始一段行程,他要求自己“一定要完成目标,不能半途而废”。

“完成了其实也代表不了什么,也解决不了你现实中的烦恼或任何问题,但是它给了你一个心理暗示,就是说我可以做成,我可以掌控速度,控制身体,就可以掌控生活。我能骑完100公里,你可以说这没什么,也可以觉得自己真牛。”

“面对自己的运动”

人们买下第一辆公路车,开始骑行,往往怀有各种各样的憧憬。

在北京从事市场营销工作的钟娜最初买车是为了“通勤”。2022年,因为上班路上很难打到车,10公里的路程说长也不长,她直奔捷安特买了一辆两千多块的自行车。

第一次骑车上班的时候,她就被那种“自由”的感觉触动了。当时还在疫情中,大家都有被困住的感觉,但骑在车上,夏天的风吹到脸上,拂起发丝,她突然产生了一种畅快感。

后来她逐渐升级装备,开始去山里爬坡。她特别喜欢在山里骑车时那种远离城市的感觉。“你会感觉全身的毛孔都张开了,清晨第一束阳光照在背上,鸟鸣穿过树林钻进你的耳朵,这是城市里不会有的感受。”

她甚至也享受“痛苦”的感觉:大腿皮肤刺痛,心率飚到180,“这让你感觉自己活着”。

钟娜放坡。

王吉买车也是追求“自由”的感觉。这两年,他困在“中年危机”里,工作上,大厂收紧,曾经升职的野心已然失落,只能“苟住”动弹不得。感情上他也“落后”了,老家的同龄人孩子都挺大了。“就是很多事情都压到你身上,觉得什么都做不好,对下一个阶段该怎么走,也想不清楚。”

2022年8月,他花费1万2,买下了第一辆公路车,能“逃”往的地方也越来越远。

第一阶段,他从住的地方骑到天安门,或者骑到奥森公园绕一圈,大概二三十公里。第二个阶段,他和同事从海淀骑到首钢,往返六七十公里。他们在首钢大桥上欣赏了久违的日落,歇足一个多小时,回来已是深夜。第三阶段,他开始挑战长途拉练,并在完成一个个目标的过程中,找到“目标感”。

王吉骑行到首钢大桥,等待落日。

他还发现了一个可以“休息”的角落。天安门附近,从东华门进去,骑到午门,再沿着护城河和城墙往外骑。第一次路过的时候,他找了个地方坐了很久,一直记得那里的风吹到脸上的感觉。“就是感觉离自己的心特别近,你找到了一个可以好好休息下的地方。”此后只要路线方便,他都会从那里路过一下。

王吉休息的角落。

汪琦把骑行当作一项需要不断训练以提高水平的竞技,骑行时大脑是高速运转的,需要监测心率的范围,判断复杂的路况,但这与处理工作需要的用脑不一样,“工作是协调,是配合,但骑行是面对自己,处理自己的事”。

骑车是一个进步与退步都很显著的运动。几天不骑,再骑会明显感到吃力。相对地,每一次骑到力竭,累得一句话都不想说,踩最轻的挡位都觉得吃力,全部注意力都集中到呼吸上——忍受过这样的痛苦之后——肌肉会恢复得更强壮,体能会更充沛,骑行的水平能有明显的提升。

为了骑车,汪琦放弃了喝酒。她之前每个周末都和朋友出去喝酒,“但你骑车之后你是不想去喝酒的,因为会耽误你第二天的行程。久而久之,你的身体也真的健康了。”

汪琦在骑行。

湖北女孩黄萃萃将骑行当成对工作的“打断施法”,她曾有一个特别喜欢打电话沟通的领导,时不时一个电话打过来,让她不胜其扰。只有骑行的时候,她可以心安理得地不接听电话,“感觉自己不是牛马”。

她对骑行的兴趣产生得更早。小时候过节去外婆家,舅舅背着一个小包,从武汉一路骑回家,吃完饭,又骑上车,一路扬长而去,留下一个潇洒的背影。

高中时,地理课本上骑行环游中国的故事格外吸引她。上了大学,她加入骑行社,从杭州出发,去过绍兴;从海口出发,骑行几天几夜去过三亚。骑行成为丈量远方的工具。

大学毕业之后,黄萃萃来到广东佛山,骑行成为她在一个陌生的城市交到朋友、找到生活重心的锚点。骑完车,骑友们一块结伴去打牙祭,关系也由此熟络起来。

黄萃萃和骑友们。

她把运动完还去好好吃一顿的骑行称为“腐败骑”。广佛一带美食众多,时常有人专门为了一口吃的,骑行近百公里。有一回下班,她和几个朋友一时兴起,从佛山南海出发,骑行五六十公里,去顺德吃一顿醉鹅。快到的时候,突然下雨,差点淋成落汤鸡,还好赶上最后两份醉鹅,欢天喜地。

位于佛山的茶山也很出名。不仅由于它坡长弯多,适合骑行训练,“另外一个就是山上有特别好吃的鸡和豆腐花”,因此吸引了许多骑行者慕名前往。

豆腐花更像一个爬到山顶的奖赏。抵达山下,准备爬坡的时候,心里还是会油然而生一种恐惧感。“你必须清空脑海中的想法,像啃东西一样,一点一点磨它,因为坡真的很长,弯也很急,延绵不断地旋转上绕。”

不论是独行,还是加入一个团体,骑行本质上都是孤独的运动。

骑行是孤独的运动。图 / 黄萃萃摄

黄萃萃骑过最远的行程,是在广东江门台山参加的骑行比赛。早上七点钟出发,一直骑到下午五点。出发时,几千人在同一起跑线,上路没多时,前后基本看不到人。

“很孤独,就算遇到人,也没有人跟你讲话,因为大家都很累,都在埋头往前骑,你也没什么心思去讲话,就是纯靠毅力,坚持骑完这一段。”

中午时分,烈日当空,太阳晒得人发晕。她补充了藿香正气水,又吃了盐丸,让自己稍微保持清醒。她很难不去在意里程,烦躁源源不断,“到底什么时候到?为什么还没到?”

在特殊的人生阶段,人们会骑行上瘾。

今年2月才接触骑行的武汉摄影师邱陆,骑行频率已经超过了身边多数比他骑行时间更久的朋友。由于许多甲方削减了宣传的开支,他经营的摄影工作室接到的合作单越来越少,价格越开越低。租住的仓库在武汉三环内,租金不菲。一个月没单接,下个月的房租就有断缴的可能。

焦虑的时候,他就去骑车。

从上头到放弃

“以前想看电影,如果搜出影厅在一两公里外就觉得好远。骑车之后,觉得十公里也就是蹬几脚的事情,整个城市都在我脚下。”

社交平台上的分享,让骑行出现“人传人”的现象。

有人描述“骑行重构了我对距离的感知,让远方变得触手可及”。有人形容“在骑行中感受到了心流”:压弯、加速、目视前方、肢体松弛、人车合一,正好耳机里播放了一首很好听的歌,“感觉有一股巨大的能量从心脏涌上脑袋最后到全身”。

不少人在美好的憧憬中上头,却被骑行的B面“打脸”。

网友“白头叔”在小红书发了一条劝退帖:信誓旦旦买了一辆公路车,学习骑行知识,规划骑行路线,买了车顶吸盘,头盔、护目镜、放手机的臂套,骑行包,狗狗背带,手套,五条骑行裤——打算每天一条,一个月后,他晒出二手平台上的出售信息,车轮都是干净的。

“如果你没有坚定的意志,没有足够的热爱,没有说走就走的准备,那就放弃吧,因为我就是这样把钱浪费了的。”

很多人第一次骑公路车时,都被车座对大腿的磨损和屁股承受的压力打败了。他们开始学习各种减少屁股痛的技巧,比如购买足够好的骑行裤,让厚垫在臀部和车座之间产生缓冲作用;骑行前涂点凡士林也可以减缓摩擦;无菌贴和乳贴都能拿来应急。在没有专业骑行裤之前,有人甚至用卫生巾来减缓摩擦。学会正确的骑行姿势也是必要的,要让压力分散落在手握、脚踏以及坐垫上,骑行时腹部要出力。

不过最终还是得靠埋头多骑,苦练“铁腚”。“就算买很贵的骑行裤,你的骑行姿势不对,你骑行距离很长,爬坡很长,也一样会屁股痛”,汪琦告诉人物,既然喜欢上骑行,这些都是必然要承受的结果,她曾被晒得骑行裤上沁出盐粒,“能搓出三个盐丸”。

汪琦骑到爆盐。

“说到底,骑行是一项竞技运动,你必须对骑行有敬畏心。”

你可能要面临各种各样的突发状况。摔倒是其中之一。王吉摔过,汪琦也摔过。

王吉是在20公里时速的骑行过程中试图回头,车子从直线变成斜线,一头撞向绿化带,当场爆胎,膝盖和胳膊也摔破了,“那个瞬间你能明显感觉到身体努力地想控制住车,但来不及了”。

汪琦是在千岛湖环湖的时候,来到128公里处,在“放坡”的过程中,稍有恍惚,人和车就被减速带弹飞,双手脱把,滚到路边,“大脑一片空白,傻了好几秒”。

对天气也要有足够的敬畏。今年五月,汪琦参加了举办地位于北京昌平的环西自行车中国挑战赛。那天风很大,骑行过水库时,风刮得凶猛,部分体重轻的女骑手连人带车被掀翻在地。面对不良天气,陆续出现有人退赛。汪琦选择下车推行,“过桥那段推着车过去”,一直坚持到完赛。

冬天在看似不冷的南方骑行,也可能会失温。黄萃萃曾想报名广州的一个骑游活动,但天气预报那天可能会下雨,她放弃了。朋友报名后,骑到半路就冷到不行,淋雨之后更是出现失温状况,于是中途结束,裹上保温毯返回了。

黄萃萃也发现,骑行的人是这两年多起来的,尤其去年,佛山江边常常被骑行的队伍占满。因为绿道上会有散步的行人,“速度提不起来”,很多骑行队伍上了机动车道,甚至占据整整半边车道。黄萃萃曾见过,机动车故意紧贴自行车蹿过去,表达不满,“确实也挺危险的”。

而随着骑行越来越火,有些人会不自觉被带入到攀比里,卷装备、卷速度、卷里程。

骑行圈有这样一个“鄙视链”:公路车、山地车、共享单车。公路车里又有不少价位的差异。黄萃萃身边不少人的车一辆就要几万甚至上十万,有人甚至有好几辆车。“有个男生刚买了辆两千多的山地车,出去骑了一趟跟不上大部队感觉很『low』,立马换了辆上万的公路车。”还有人不断换车提速,疯狂练习,下雨天就在家踩台子。

头盔、骑行服等配件的价格也很“卷”。几千块的头盔,有人可以买好几个。两三千块一套的骑行服,爱美的女生可以入手二十多套。钟娜说,骑行成了身边一些年轻人除房贷之外最大的花费,有朋友在骑行上的总花费已经超过了40万元。

黄萃萃属于佛系选手,一直没换车,她觉得动辄上千的骑行服价格也有些“离谱”。对于那些公路车飚到四五十公里时速的,还有盲目追求骑行里数的,黄萃萃都觉得,这些不仅危险,也是对身体的不负责任。

汪琦也不赞同这种盲目的“卷”。

上周,她挑战了全程240公里、爬升约2800米的809路线。汪琦之前从未骑过超过150公里的路线。里程数来到137公里,爬升上升到2000米左右时,汪琦体力支撑不住了,“我也不会勉强自己,骑不动了就不骑了”。她上了保障车,同组的很多人都骑完了全程。

她在这次骑行的总结里写道:“拿下2000米左右的爬升和137公里是我目前的极限了,接下来还需要不断努力,提升肌肉耐力,多骑多练。”

在骑行大热的当下,专注骑行,有时还能开辟出副业的天地。汪琦热爱摄影,骑行时会拍不少照片,以骑行为垂类内容运营起小红书后,她慢慢积累了几千粉丝,陆续有骑行服的厂家向她抛出合作的橄榄枝。

邱陆也考虑把账号做起来,结合他摄影师的本职,为自己再谋一个出路。

说到底,骑行的快乐来自于一些决定性瞬间。

与暑期“人从众”的骑行盛况相比,九月之后的长安街,已经过了高峰期。人群有一些松散的时候,可以肆意蹬几百米,车轱辘转动会发出“滋滋”的声音。

朋友在前面骑着,张雯和她聊起最近自己的idol,前段时间,她刚去线下参加了idol的影院应援生日场。她想起一句话,“青春期喜欢的东西,基本会影响人一辈子”,但目前她喜欢的人,上学时候并没有多大的兴趣。

朋友大声回她:“因为你还在青春里!”

那个瞬间,张雯觉得,“好像身处电影里的场景”。提交辞职申请时都没有出现的如释重负,从身体的四肢百骸涌现。

她当即跟自己说,以后要多来骑行。

关于人生下一阶段的路怎么走,王吉依然没有清晰的答案,但骑行路线,他倒是还有几个清晰的目标:从北京骑回老家,1000公里,得骑十几天。从成都骑到拉萨的川藏线“也特别棒”,大概需要一个月。“就是一些具体的目标,有机会的话你还是想去完成。”

(讲述者均为化名)

评论