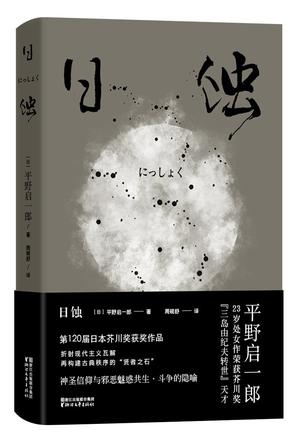

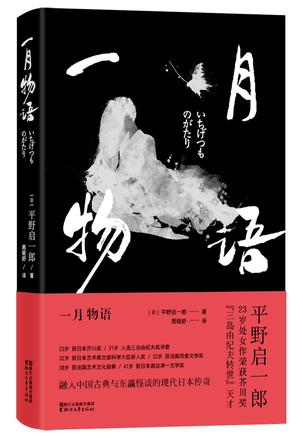

在京都大学读书的时候,日本作家平野启一郎就因为打扮过于突出被称为“戴耳钉的栗发京大生”,现如今,他仍保留着一头显眼的栗色头发。“喜欢读书后就喜欢写东西,从没有想过要成为小说家,也想尝试过音乐和美术,可现实却很残酷,反而创作小说反而有了成绩,就做了小说家。”23岁时,平野启一郎凭借讲述十五世纪欧洲炼金术士的小说《日蚀》获得了第120届芥川文学奖,成为最年轻的芥川奖得主。随后他又出版了以明治三十年为时代背景的怪谈故事《一月物语》,以及以十九世纪法国艺术家肖邦和德拉克罗瓦故事为题材的《送葬》——与《日蚀》《一月物语》并称为“浪漫主义三部曲”。平野启一郎的作品题材跨度巨大,语言风格古典华丽,评论家三浦雅士将他称为,“谜一般的作家”。

2017年上海书展之际,平野启一郎来到中国,将这两本创作于二十年前的小说中文版带到中国读者面前,书展开幕前一天,在安亭别墅酒店的咖啡厅里,平野启一郎接受了界面文化(公众号ID:booksandfun)的专访,为我们破解他“谜一般”的写作生涯。

在《日蚀》之前,平野启一郎在文坛籍籍无名,他给《新潮》杂志的编辑前田速夫写了一封长达16页的、陈述个人写作主张的信件,这大大“吊起了编辑的胃口”,编辑邀请他投稿,他直接寄去几百页稿件,竟然获得刊载。 为了推荐作品,前田速夫在按语上称他为“三岛由纪夫再世”,“三岛由纪夫再世”的意思是,平野拥有可与三岛由纪夫媲美的古典华美的文辞风格,而对于平野来说,他的个人阅读史最为重要的事件,也正是初二那年,他读到三岛由纪夫的《金阁寺》。

平野启一郎著 周砚舒译

浙江文艺出版社2017年8月

那时距离三岛由纪夫割腹自杀已过了十几年,但人们对于这位“头脑不正常、切腹自杀”的作家仍然记忆犹新,怀着好奇之心,十四岁的平野逐渐感受到《金阁寺》中的华丽与阴暗交织一体的笔法。在三岛由纪夫之后,他也顺藤摸瓜读到了托马斯·曼和莫泊桑,“因为这都是三岛由纪夫提到过的作家”。

在京都大学读书时,平野启一郎接触到了三岛由纪夫的朋友涩泽龙彦的作品,从此对文化人类学产生了兴趣,还阅读了米尔恰·伊利亚德和荣格的神秘主义学说,感慨道,“神话果然是想象力的宝库啊。”正当此时,日本发生了阪神大地震,他想回九州家中探望,回家的新干线却断了,只得改为乘坐飞机,坐在飞机上却听到奥姆真理教事件的新闻。一种“末日即将来临的忧郁感”将他笼罩,“我这辈之前的一代人总是说 ‘小说已经走向终结了 ’,大家都在说冷战也已经结束了,资本主义化的世界会持续动荡。我在想我到底是为了什么来到这个世界上。” 而“郁闷的末世气氛”正是《日蚀》与《一月物语》的创作背景。

“我想通过一种非日常的书写来排解日常所产生的忧郁”

界面文化:这两部引入中国的作品在评论界看来跨度很大,《日蚀》讲述的是欧洲文艺复兴前夜,一个神学院学生在旅程中遇到的神秘体验,另一部《一月物语》讲的却是日本近代时期一个大学生到山中旅行遇到的怪异经历,而这两部作品都是“反时代”的,你为什么要写这两本书?

平野启一郎:这两本书都写于90年代末的日本,那时正处于泡沫破裂的经济低迷时期。虽然政府提出了一些“后现代”的发展理念,但具体怎么发展人们并不清楚,所以正是旧的价值观解体,新的价值观还没有建立起来的时代。《日蚀》的故事发生在法国中世纪,那时战火连绵,黑死病肆虐, 与日本90年代类似,也是末日将至的郁闷氛围。我想通过一种非日常的书写来排解日常所产生的忧郁,或者是时代的闭锁性,所以这个时候我转向书写炼金术还有中世纪的神秘体验。

《日蚀》讲的是欧洲中世纪的故事,《一月物语》则是以日本接触西方文明之时作为背景,我们知道日本的近代化历程就是从接触模仿西方文明开始的,所以我将日本的现代文明追溯到了日本接触、学习西方文明的起点,来探讨接下来日本将会怎么发展。在这两本小说之后,就是《葬送》,讲的是十九世纪欧洲成立了以个人为基础的国民社会之后、又是如何发展的,这对应的是2000年以后的日本社会现象,互联网登场,恐怖主义泛滥,《葬送》可以看成是前两本作品的延长线。

界面文化:《一月物语》有着浓郁的中国古典风格,还反复引用了李贺的诗歌《苏小小墓》的意象,你是怎么看待中国古典风格与日本怪谈之间的关系的?

平野启一郎:我个人也很喜欢中国的唐代诗人李贺,我们中学课本里也会读汉诗,但我主要还是受到欧洲浪漫主义还有日本传统怪谈的影响。在日本,物语怪谈是一种讲述不可思议的艺术形式,我很喜欢早期明治大正时代作家泉镜花,他的魔女还有妖怪的风格都是非常怪但是非常美,我还很喜欢日本近代以前的志怪小说《雨月物语》,里面的故事诡秘怪诞又很美妙;欧洲的浪漫主义小说是一种浪漫与美的结合,我很想去写怪异但是美好的故事。

界面文化:你认为书写神秘和恐怖的故事对于我们现实生活体验又有什么意义呢?

平野启一郎:因为在正常的合理交流中,在富有逻辑性的生活里,我们几乎是不能体会神秘与恐怖的,但在书写和阅读中我们可以体验到最神秘与恐怖的事情,并可以由此引导向自我的追求以及个性的解放,像是《日蚀》和《一月物语》的主人公都是踏上旅程去寻找“自我”随之发生了种种奇怪的故事。最重要的是,当你从书中、写作中获得了这种经验,还可以用来返照日常生活。我想写的就是一种神秘的、激烈的、非日常的东西,让读者读了之后感觉超越了自己日常生活,更能增加一些趣味。我觉得大部分人不太会满足日常寻常的生活,如果人们能满足也就不会看书了吧。写作和阅读可以赋予人们这样的满足感,就像有些人会喜欢体育也是一样。

界面文化:那么你如何看待人们仍然不喜欢读书呢?

平野启一郎:当代社会的信息量越来越大,不像原来看完陀思妥耶夫斯基或者巴尔扎克全集就可以了,现在有世界文学的概念,像是北美、南非会突然冒出来一个作家,人们需要看大量的作品,甚至说只看一个作家的代表作品已经很难了解作家了,所以有更多的人不想读书,但我认为这始终是个选择的问题,时间分配的问题,是游戏还是书,比起看电视、电子游戏,读书应该更好。你愿意通过不同的媒介和平台去读书,也是可以的。

平野启一郎著 周砚舒译

浙江文艺出版社2017年8月

把个人与社会对立的想法是很粗疏草率的

界面文化:你曾说自己的作品受到的宗教学、文学人类学的影响,可以具体说说都是怎样的影响吗?

平野启一郎:我最喜欢的是米尔恰·伊利亚德(注:西方宗教史家),大学时学的是西方政治,老师小野纪明对我影响也很大。宗教学和人类学,这两种学科都是把人放在历史的维度中研究,将生活于不同国家的不同人群进行比较,这是很难得的;因为我们日常的人通常只能看到彼此适应社会的一面,而这些学科把可以让我们看到人们的不同侧面,也就是说让人的不同侧面都有“可视化”的效果。

界面文化:从《日蚀》《一月物语》到之后的《葬送》你的作品仍然是由一个观念贯穿的,比如说对于个人的关照以及人的不同侧面的研究,所以你并不认为自己是那种评论界说的“谜一样”的作家吧?

平野启一郎:如果不仅看这两本书,还看到了我其他的作品,就会发现,我有一种连贯性的想法,对于个体的人而言,“自己”究竟是什么。《日蚀》故事的时代背景是欧洲文艺复兴前夕,讲述的是人和神的关系如何发生又如何变化的;《一月物语》是从日本的角度重新看待人与神的关系——明治的时期日本接触并引入西方思想,但其实不太清楚欧洲人神对应的关系;到后来《葬送》讲的是公民社会建立起来、人和神的关系不再重要以后,国家与个人的关系变成怎么样的,以及个人的身份认同问题。我写小说就是要解决个人的问题,比如说“分人”,总之通过不同的作品,反映同一个思想的变体。

界面文化:“分人”是什么意思?这是你自己发明的词吗?

平野启一郎:这是我发明的概念。从《日蚀》起我就已经开始思考这个问题了,这是从抽象意义上讲的。而具体的呢,差不多是从《最后的变身》这篇小说起,我开始就“真正的自己”与“暂时的自己”这些问题,去考虑“自我同一性”。《没有脸的裸体们》,探讨了“网络上的自己”与“真正的自己”、“社会中的自己”之间的一种变化关系;而到了写《决口》时,我感到“个人”这样一个概念已经到了极限。如果继续使用“个人”这个概念来写,不会有什么新的发展了。于是在《曙光号》中,就引入了“分人”这个概念。我也受汉娜·阿伦特的影响很深,她不认为主体是不可分割的,并且承认自我内部的对话。我一直认为,与他人的对话当然也很重要,但自我内部的对话同样是不可或缺的。

Individuality这个词最初从英文翻译到汉语叫做“独一个人”,这个词引入日本,日本觉得很复杂就把四字变成了两字叫做“个人”,再反引回到中国。“个人是不可分的”这个理念,是近代社会的基础。但是现代社会人们为了跟不同的人产生交际关系,经常会发现,有很多个“自己”存在,一般人认为这是一个人的不同的表面,比方说我们可以分裂成不同的面孔,但我认为不是这样的。我的意思是,人们有“复数的自己”,对于恋人、上司、亲人,表现出来的不同的“自己”都是真正的自己。一方面是因为,欧洲的个人观念源自一神教——一个人完整地对应一位神,人们需要以统一的自己去面对仅有一位的神灵;近代后,神消失了,统一的自我也分裂产生出复数的“自己”;另一方面是因为现代社会职业的要求,在日本,人们长期以来都是一辈子做一个职业,但是现在,人们经常是通过复数的自己来做不同的事情,这样即使一个做不成,另一个可以做成,还是可以实现自己啊!复数的自己可以在社会的变化中更好地生存。我说的这个“分人”状态并不是一种精神上的妄想,而是人们具体社会接触中变成的样子。

界面文化:你曾说自己受到日本作家森鸥外的影响,说森鸥外的伟大之处正在于体现了人作为人的局限,而并非强调个人无限的能力,这与这个“分人”,面对不同现实的不同自我,是不是有关系?

平野启一郎:不仅是森鸥外、夏目漱石还有欧洲的巴尔扎克都是这样的。欧洲提出的个人不可分的。但是我们发现,近代化带来了两元模式。森鸥外、夏目漱石从乡下走到东京,在乡下的自我和东京的自我是不同的,这已经有了两个自我,后来他们还都去了欧洲留学,这又变出了第三个自我,海外的自我。日本有很多归国子女,他们已经适应了美国的生活方式,但在日本也能适应日本的生活方式,那么哪个才是真正的自我呢?日本人通常会陷入不得不选一个的困境,比如说是美国还是日本?好像一定要选一个。但其实是这是很难的问题。因为个人总会受到外界的因素左右,就像森鸥外的小说主人公的努力和决断基本上没有得到回报,人生总被命运、偶然、无意识、官僚制度或者武家世界的规矩等摆弄,从而产生出一种无力的感觉。这并不像我们现在通常认为的,一个人只要奋斗努力就赚到很多钱,一个人挨冻受穷就是活该。在写作的时候,我也想强调外部环境和命运对于个人命运的左右作用。

界面文化:与这个问题相关的是,个人与社会的关系的问题,你曾说不喜欢太宰治将个人与社会对立的写法,你认为内心丰富的个人并不必然与庸俗的社会发生冲突吗?

平野启一郎:把个人跟社会对立的想法我不喜欢,人们总会适应社会的一个部分,却讨厌另一个部分。我确实不太喜欢太宰治,更喜欢托马斯·曼的小说《托尼奥·克律格》里的看法,那就是市民社会是健全的,但仍然可能被认为是庸俗的。人们形成在学校的“分人”、社会的“分人”,这些“分人”可能是认真的,也可能是随意的,但都是适应社会发展的,也就是说一个人不需要完全适应社会,只要适应社会的一个方面就能生存,那种把个人与社会对立的想法是很粗疏草率的。太宰治这么想可能也是因为太宰治的社会时期,是二战时期大日本帝国的时代,帝国主义总是很让人讨厌的;可现在是战后时期,与太宰治的时期完全不同。我所说的所以分化成“分人”去适应社会,是双方面影响的过程,并不是单纯地改变自我去迁就社会。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论