1954年,在香港出生、仍蹒跚学步的刘香成被父母送回母亲的故乡福州。他对“玩”的最早记忆是参加“除四害”运动——根据《人民日报》1958年4月19日的报道,300万名北京市民在一天时间内逮住了83249只麻雀。彼时的刘香成并不理解这场政治运动的含义,也不明白为什么会因为母亲被划定为“官僚阶级和平地主”,自己无论多么努力也无法在“政治表现”上令人满意,而他切实目睹的,却是“大跃进”政策狂飙突进下带来的普遍饥饿与营养不良。

1960年,他在父亲安排下回到香港;十年后,前往纽约市立大学主修政治学。在大学的最后一年,刘香成选修了《生活》(Life)杂志著名摄影师基恩·米里(Gjon Mili)的摄影课。小时候,他曾在父母的安排下每个周末去学习油画,学了几年之后觉得自己没有绘画的天赋,但在摄影当中,他找到了自己的创作热情。米利发现了这位人才,邀请他毕业后去《生活》杂志当他的助手,刘香成的摄影生涯就此开始。

职业机会随着中美外交关系正常化而至。1978年,美国几大新闻机构预测中美即将恢复正常外交关系,纷纷准备在中国开设分社。作为外交关系正常化的条款之一,中美双方将派遣同等数量的记者前往对方国家。当年,刘香成作为首批来到中国的8位记者中的一员,成为《时代》(Time)杂志在中国的第一位常驻北京的外籍摄影记者。

于是他正式开始了自己在两年前暗自许下的诺言:拍摄“毛以后的中国”。1976年,毛泽东逝世。刘香成接受《时代》杂志拍摄毛泽东葬礼的委托从巴黎赶往广州。在滞留广州期间,他拍摄了一组广州市民的照片,注意到人们的肢体语言和神情开始发生微妙的变化,直觉告诉他,“中国可能会进入一个新的时代,一个毛以后的时代”。

以镜头为笔,他记录了改革开放时期政治逐渐从日常生活中退居幕后,人们开始在私人生活中享有越来越多自主权的奇妙瞬间:在老人的严肃目光中亲密私语的上海情侣;穿着军大衣的年轻人在故宫里把手里的可口可乐玻璃瓶凑到镜头前,咧嘴笑道“尝起来马马虎虎”;刚做完开双眼皮手术的年轻女士;在天安门华灯下认真学习的青年;在巨幅政治标语前排演久违的肖邦曲目的音乐学院师生……这些照片将一个逐渐从政治创伤中恢复的国度展现给外界,根据中国外交部新闻司的记录,从1979年到1981年,西方发表的关于中国的照片有65%是由刘香成拍摄的。

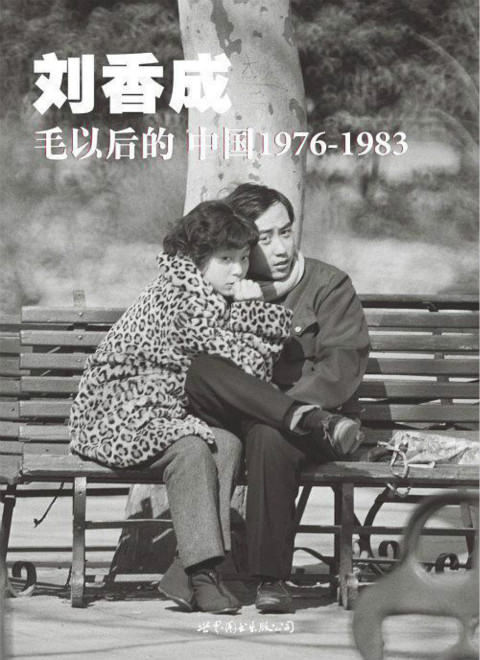

1983年,企鹅出版社出版了刘香成的中国影集《毛以后的中国》(China After Mao),收录了他拍摄于1976-1983年的作品。在第一版自序中,他讲述了一个烟灰缸的故事:1979年8月,美国前副总统蒙代尔(Walter Mondale)访问《时代》杂志北京分社,期间刘香成随同蒙代尔夫人和她的女儿参观北京一家景泰蓝工厂。当他准备拍摄一张母女二人选购纪念品的照片时,一位新华社摄影记者抬手挪开了镜头中的一只烟灰缸。刘香成之所以对这个插曲印象深刻,是因为它所代表的中国式摄影从根本上与他的摄影理念大相径庭,在接受界面文化(ID:BooksAndFun)的专访时,他反复强调这是中国教育理念带来的束缚。意大利记者、作家蒂奇亚诺·坦尚尼(Tiziano Terzani)在该书第四版序中这样写道:“在中国,……这里需要的是智慧。勇于透过事物的表面,戳破那层为容易被满足和希望活得轻松的人织就的谎言与虚假印象的大网。刘正带着这种令人羡慕的勇气。”

【美】刘香成 著

2011年2月 世界图书出版公司

按照英国艺术评论家凯伦·史密斯(Karen Smith)的说法,在20世纪的最后25年里,刘香成总是在正确的地点和正确的时间获得各种成功,例如1992年获得普利策现场新闻摄影奖。1990年,刘香成被美联社派驻莫斯科。1991年12月25日晚,刘香成混入克里姆林宫,在戈尔巴乔夫发表完那番举世震惊的演讲、将演讲稿猛地扔到桌上的那一瞬按下了快门。第二天,这张照片出现在了全球各大报纸的头版。事后回想起来,刘香成依然觉得那是他“人生最大的一场赌博”。

不过直至今日,中国依旧是他事业与生活的重心。进入21世纪,刘香成完成了从记者到职业经理人的转型,担任过时代华纳驻中国首席代表、新闻集团(中国)常务副总裁等传媒集团高管职务。三年前,他从北京搬至上海,并创办了上海摄影艺术中心。2019年,他将出版影集《中国与苏联》。

2013年8月,刘香成在上海中华艺术宫举办个人摄影展,他直接将之命名为“中国梦”——对他来说,“中国梦”不是一个政治标语,而是中国人在走出毛的影子之后,大跨步实现的物质梦想。对于一个后毛泽东时代的亲历者而言,他理解中国人迫不及待地寻求物质安全,并带着这份同理心将镜头对准了中国人。在改革开放四十周年的今天,社会似乎处于某种普遍的焦虑与失落中,人们似乎又开始感到了宏大历史对私人生活的控制。当下的中国观察者应该如何理解中国呢?

“你要从生活里感受人和事的鼓舞,这其实就是我们活着的原因不是吗?而不是被宏观的政治词汇吵得睡不着觉。因为如果你不知道怎么对自己好,你也不知道怎么对别人好。”他说。

回到中国拍照,看政治是如何干预日常生活的

界面文化:在你小时候就曾亲眼目睹过中国政治运动。当1970年代再次回到中国时,你对当时的中国有过哪些预设?

刘香成:我对中国当然有感情依赖。如果说用一个比较形象的表述的话,我总是觉得中国这杯水是半杯满的,而不是半杯空的,这个区别我觉得非常重要。摄影师和文字记者一样,如果对事物的观察没有这种同情心的话,你看到的所有事情都是半杯空的水。至于半杯空的水好还是半杯满的水好,我觉得最好是通过阅读作品来判断,而不是你自己去解释。

界面文化:你曾经说过,中国是一个外国人被排斥于重大事件之外的国家。你是如何发现中国人的日常生活,并将之和宏大事件联系起来的?

刘香成:这句话可能不是我的原话。客观来说,20世纪很长时间里基本上是西方主导世界秩序,中国在1974年恢复联合国常任理事国的位置,而当时的中国又存在人为的自我封闭。我记得当时西方的汉学家和记者得到中国的签证就像中了彩票一样,很难进入中国。所以我回到中国的时候,觉得摄影倒是一个挺好的工具——图片无论哪个国家、说哪种语言的读者都能看懂,所以要如何把这个拥有全球1/5人口的国家重新介绍给外界,也是一个很微妙的挑战。

(对于选择拍摄对象)我没有一个公式。可能我今天起床,就是跟朋友见面。我的思维逻辑是一个文字记者的逻辑,我会好奇地去听人家说话,回去学习这个人说的话是什么意思。我是通过了解事情去引导、告诉自己(值得记录的)画面在哪里。1976年毛泽东去世的时候,我从巴黎赶回中国,没法去北京——因为当时一定要通过中旅社买票而中旅社不卖去北京的票——我赶不上毛泽东的追悼会,只好留在广州。当时如果没有我童年的生活经验,没有参加过“除四害”,我在1976年不会注意到中国人的肢体语言开始放松,肩膀开始不是那么僵硬了。中国人的身体、眼睛和脸孔,这些是摄影师需要观察的。

所以当时我觉得中国可能会进入一个新的时代,一个毛以后的时代。我就告诉自己,如果我有机会来,我要拍中国。你可能会问,为什么选择拍摄中国?如果按照文字记者的逻辑来思考的话,你不拍中国还能拍什么呢?这是最显然的一个选择,也是最容易做的一个选择。作为摄影师你要做的是讲故事,在你面前的可能是世界上最大的一个故事,你不去这里,要去哪里?我觉得今天依然如此。所以很多人问我,刘老师,如果你今天要拍中国,你会拍什么?我说,如果要让我来告诉你的话就完蛋了。你应该自己告诉自己。有那么多选择,是不是?

界面文化:你印象最深的一张照片是?

刘香成:图片的力量是用真实的画面来传递一个更大的故事。1981年,我和一所美国大学的教授去大连理工大学教MBA课程,一个早晨中方老师教他们打太极,我就一个人在校园里溜达,看到年轻人在毛主席的像前溜冰。这种画面如果你对中国没有思考的话,拍也就拍了,但是你可能不会等到你觉得最理想的画面瞬间——这个瞬间就是,年轻人要走的方向和毛主席的方向是不一致的。

界面文化:《毛以后的中国》中很多照片看起来就是人们日常生活中的随意瞬间。这是否提醒了我们应该注重保留任何对此时此刻的记录,因为在未来它们都将成为历史的见证?

刘香成:有可能,但是当时的北京摄影圈子觉得这是根本不值得拍的,所以还是一个理念问题。《中国日报》的一位摄影师看到《毛以后的中国》的时候说,好像拿一个锤子锤了我的脑袋一下。他说,这不就是我们身边的生活吗?但是中国的摄影记者受到的教育就是采访人民大会堂或中南海才是值得做的。从这个角度来看,今天的中国记者还有着同样的问题。

前段时间,财新的一位专栏记者采访了我在美联社的老同事John Pomfret(注:中文名为潘文,1986年期成为美联社驻华记者,1998年任《华盛顿邮报》北京分社社长兼首席记者,现为《华盛顿邮报》洛杉矶分社社长),他告诉记者说,我觉得很奇怪,中国来的记者天天跑智库研讨会,他们好像对美国人的日常生活毫无兴趣。反过来想想美国记者来到中国写了什么,张彤禾(Leslie T. Chang)是《华尔街日报》的记者,她利用自己的周末时间跑深圳和东莞,写了《工厂女孩》(Factory Girls: From Village to City in a Changing China) 。她的丈夫何伟(Peter Hessler)也写类似的书,谈自己是如何作为和平队志愿者在四川当老师的,后来他为《国家地理》和《纽约客》写作。为什么我们的记者只关心白宫和智库研讨会,美国是那么大的一个国家,我们的摄影师和记者都去干什么了?这个和我们的教育是有关系的。

回头去看《毛以后的中国》,对我来说观察生活就是我来中国的原因。在这里生活的人,他们的渠道可能比我更多,但是他们就是不去拍,因为他们觉得这些东西没什么意思。如果你对生活中最重要的细节没有兴趣,那你为什么要当摄影师?

界面文化:拍摄了那么多照片后,你是如何理解“毛以后的中国”的?

刘香成:到了1990年代后期、2000年代初,中国已经从一个集体社会转变为一个个人社会。所以“毛以后的中国”是说,从毛的影子里走出来。毛时代是政治挂帅——农民在峨眉山吃饭,他也不知道为什么墙上有一幅毛主席的画像,有一句“听华主席的话”的标语。当时的中国人已经麻木了,但对我来说,回到中国看到这些东西,把日常生活有选择地拍摄出来的话,可以讲述一个更大的故事,就是政治是如何干扰日常生活的。我们一般很难通过摄影来做政治报道,但只有在中国,政治是如此明显地干预着日常生活,这甚至超过了苏联。所以你可以说这是日常照片,但仔细看,会看到一切都和政治相关。

界面文化:北京和上海是你关注较多的两座城市。在你参与编著的《上海:1842-2010》一书中,你指出从1950年代到1980年代末,上海的与众不同被淹没在人民共和国的整体性格之中,而现在我们看到上海开始重现了某种20世纪初的特质。你如何评价北京与上海在改革开放之后的越来越迥异的城市性格呢?

刘香成:我觉得中国其实是很多个中国的集合。北京是中原文化的象征,上海则是中国海洋文化的象征。上海是因为1842年的《南京条约》作为通商口岸开放的,所以它一直带有这种国际性。我印象很深的是,1970年代末我前往外滩采访一个英国人,他是英国渣打银行上海办事处的负责人。七十年代末上海的房子还很陈旧,晚上也没有什么灯火,我看到这个银行家坐在办公室里,又阴暗,又没什么人。他说,哪怕是在文革的时候,中国人也是及时付账的。通过这个细节你会发现,对外开放给上海带来了一些根深蒂固的东西——上海人比较相信合同,有了合同就要按照合同做事情,但如果你去中原文化占强势地位的地方或者东北,人们是签了合同以后再开始谈合同,理念还是很不一样的。跟国外通商的过程中,国外的理念传播到了中国沿海地区,产生了化学反应。所以当时的几个经济特区都是在沿海地区,这是有原因的。

我们不用太在乎外界的误解,不用总是和别人较劲

界面文化:2013年,你出过一本题为《中国梦》的影集。你是如何理解这个词的?

刘香成:中国和美国的关系,多多少少关系好一点就有一种说法,关系不好的时候又有另外一种说法。我当时在中华艺术宫做这个展览的时候跟副馆长李磊聊,说不如就把展览称为“中国梦”吧。那个时候中国梦还没有作为一个政治词汇提出来,所以我的中国梦和现在大家说的中国梦——复兴中国文化什么的——我觉得是两回事。我的理解是,我经历过中国的五十年代,1968年又回广州探过亲,我知道当时中国人的生活一切都离不开粮票、布票、各种票。在毛以后的中国,我觉得中国人追求物质生活,这个过程就是中国梦的实现。你去问毛时代的人,为了孩子结婚,买一辆自行车都是个不得了的大工程,要到处找关系。所以我的中国梦是说,我看到中国人花在这个问题上的心血,所以我说中国梦已经实现了。这组照片是表现了中国人从毛的影子里走进阳光的过程,中国人已经实现了他们的梦,这不是一个牵强附会的结论。

界面文化:从近代以来,如何理解世界、如何认识自己就成了中国身份危机的重要组成部分。近年来随着中国经济实力和国际影响力的增强,中国对自己的制度和文化呈现出越来越强的自信。你对此怎么看?

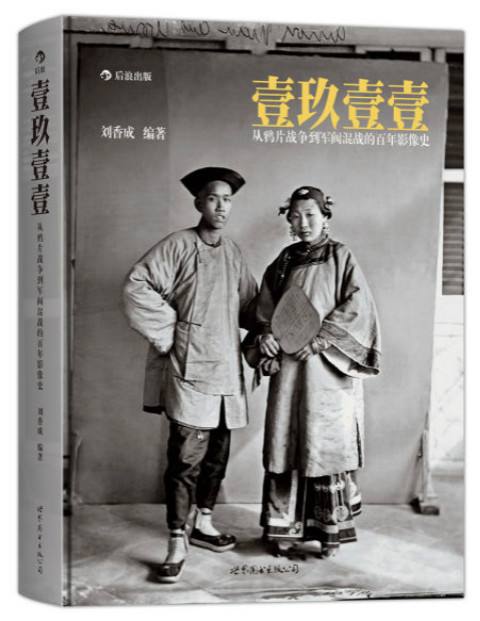

刘香成:辛亥革命100周年的时候,我出版了《壹玖壹壹:从鸦片战争到军阀混战的百年影像史》一书。在编写这本书的时候,我就觉得教育当中“百年耻辱”的说法是有问题的。用百年耻辱来表述中国的百年历史,这既是对自己的不公平,也是不尊重历史,因为百年耻辱给中国人内心潜移默化的影响就是形成“我是受害者”的心态。邓小平说落后就要挨打,我不要落后,我要和世界接轨,这是一个正能量;负能量的表现就是说,所有人都在欺负我,我永远是一个受害者。这不是一个健康的心理,这个心理是说,你是随时准备和别人吵架的,你对历史是一种很简单的表述。这四个字怎么能够形容整个百年?不可能。所以我编那本书的主旨就是看这100年里,中国人是怎么活的,发生了什么——这期间也有正常的生活,也有战争,也有通商。我想尽可能通过前人留下来的部分记录去还原历史,而不是说这100年就是那四个字。这些是我们应该做的事情。

中国的文化包容性很高,我们对外来事物的态度是很开放的,但与此同时我们有自我不安全感。有时候中国人很喜欢较劲。从人类历史来说,从这个世纪到那个世纪中国很先进,不代表中国永远先进。意大利的前身是罗马希腊,曾经也很先进过,但现在你不可以说它是最先进的文明。客观来讲,我们有落后的时候有追赶的时候,为什么要和别人较劲。比如说你去看中国摄影圈的对谈,很奇怪的现象是,他们会讨论为什么我们得不了(国际)奖项,而得了几个荷赛奖后又不说这个话了。但你得到的只是一等奖,还没得到当年最佳照片(Picture of the Year)啊。所以他们一天到晚就有不安全感,很多事情要和别人较劲,我觉得特别没意思,是很落后的思想。这个我觉得需要时间(克服)。如果说中国梦是复兴中华文化,那它的核心就是let it go(随它吧),不要一天到晚和别人吵架。

【美】刘香成 著

2011年10月 世界图书出版公司

界面文化:很多中国人一方面抱怨中国总是被外界误解,一方面又坚持认为外界无法理解中国和中国经验。对你来说,所谓的“真实中国”应该如何呈现?中国要如何理解外界,处理与外界的关系?

刘香成:我们不要太在乎这件事情。你去搜索一下,欧洲其他国家写法国的书有多少?他们笔下的法国也不是法国人认同的法国,不是吗?你去看Jeremy Paxman(注:BBC知名主持人)写的《英国人》(The English: A Portrait of a People),他也是说,你来告诉我什么是一个纯粹的英国人?基辛格曾经说过,中国是一个文明国家(civilization state),不是一个简单的民族国家的概念。作为一个文明的话,就是一个不断发展的过程,没有一个人可以说“我明白了,这就是中国”。你问10个人什么是中国,我不觉得你会找到统一的看法。你找5个上海问什么是上海都没有共识呢。

但中国急切想问的是,为什么人家不了解我?你反过来问一个中国人,你觉得你了解美国人吗?并没有。所以这是一个很有意思的问题,但答案也是至多只能做到模棱两可。

因为教育的束缚,中国人对新闻摄影的理解有点教条主义

界面文化:你如何理解新闻摄影?

刘香成:我觉得在中国,我们对新闻摄影的理解有点教条主义了。英国人和法国人在19世纪发明摄影后,德国人发明了徕卡这样的小型相机,把摄影设备从摄影棚带到了户外,更贴近人的生活。最早以图片来讲故事的摄影画报是《柏林画报》,然后是《法兰西画报》《巴黎画报》《伦敦画报》。1930年代传到美国,在中国出生的亨利·鲁斯(Henry Luce)创办了《时代周刊》、《财富》杂志,收购了《生活》杂志将之改为一份摄影画报。他的创刊理念是,用摄影来看有权势的人,来看穷人和富人,来看男人喜爱的女人,等等。基本上那一代人对新闻摄影的理解就是,它本身就是一种语言。

我觉得我比较幸运,作为驻外特派摄影记者,基本上在一个地方待四到五年,纽约总社从来没有告诉我们要拍什么,除了重大事件以外,编辑部告诉我们你是我们报社的眼睛和耳朵,你在印度、中国、苏联,你来告诉我们那里发生了什么。这种办刊理念是西方主流媒体一直执行的。所以我们的工作可能就是交朋友,朋友告诉我他们的社会、他们的国家,我带着一种不熟悉的眼光去学习,去感受,这个其实是报道的初心。我觉得Irving Penn(注:美国摄影师,以时尚摄影、肖像和静物出名)是世界上最好的摄影师这一,他的作品现在在市场上非常昂贵,比Cindy Sherman(注:美国女摄影师、艺术家、电影导演)还要高。他是学人类学的,在印尼和非洲拍摄当地的人,他的出发点也是人文探索,去了解当地的精神,把他看到的、感受到的东西表现出来。

我觉得“记录”这两个字被滥用了,一旦文字工作者要做采访,摄影师要拍摄图片,本身就是一个选择,而不是记录。这更多反映了我们国人在理解事物上的束缚。中国的教育历来是自上而下的,西方的教育则是从左到右的;他们的教育经常问“为什么”,我们的教育经常说“大师是这样说的”。这种教育体制在创新方面会受到很多限制,这一点在摄影上也体现出来了。

界面文化:我们知道上世纪中叶西方是存在反共意识形态的,这是否会对西方摄影记者的工作造成压力?

刘香成:这是一种误解,这种让意识形态勾着人的鼻子走路的理念我觉得已经是非常陈旧了,在现实生活中根本不存在。解放前《生活》杂志有很多摄影师在中国,有Dimitri Kessel、Carl Mydans,布列松(Henri Cartier-Bresson)在中国的拍摄也是受到了《生活》杂志的委托。布列松曾经加入过法共,但他拍的东西是用共产主义思想拍的吗?其实根本没有关系。我觉得这种思考方式去阅读一张摄影作品有点离题。哪怕是五十年代麦卡锡主义盛行的时候,摄影记者有机会来到中国我也不觉他们带有这种思想。七十年代,意大利的安东尼奥尼(Michelangelo Antonioni)受到周恩来的邀请访问中国,我们回头去看安东尼奥尼的《中国》纪录片,其实从画面去理解,你可以说可能西方人对中国人的肢体语言还不是那么熟悉,他会发现一个情况,但如何解读就是另外一回事了。在这个层次上,西方人的眼光只是在于他们来到中国能够记录什么,看到什么,但我觉得摄影的追求要更深刻一点。你去看布列松的作品——中国人当然很尊敬崇拜这位摄影师——但我觉得他拍摄自己的国家法国,拍摄欧洲,还是更显得深刻。

界面文化:摄影的优劣是否和个人的知识结构和信仰追求有关?

刘香成:我觉得生活是经验(积累)和学习的过程。比如说你去读一本书,一个好的作者能够把人描写得淋漓尽致,他其实就是一个很好的观察者。知识结构取决于你读了多少书、对事物有多少了解,尽量不要狭窄,要有广阔的视野,但视野不是你要广阔就能广阔的,而是要通过读书,要去参加研讨会,然后自己思考别人说的有没有道理。但中国人习惯了只用背诵的方式学习——人们开玩笑说不要和中国人一起考试,他们能把整本字典背下来——我不觉得这是厉害,你也可以说是麻木。能彻底明白字典里1/5的字的含义比背下来更好。所以我觉得我们最好可以在教育上回到人类的中心——我们是纵向的,西方是横向的,最好我们能找到中间的点。不然你拍的照片别人总是看不懂。很多中国人拍的照片西方人说看不懂,这个很奇怪。

界面文化:你在美联社工作了16年,亲眼见证了苏联解体等重大事件,因为那张戈尔巴乔夫的照片获得了1992年普利策现场新闻摄影奖。20世纪下半叶被认为是新闻摄影的黄金时代,你的成就某种程度上也是时代的赠予。但现在摄影已经不是专业摄影师的特权了,社交网络成为了新闻事件的直播现场,短视频被媒体广泛采用。你如何看新闻摄影的现在与未来呢?

刘香成:根据统计,2017年人类总共拍摄了13万6000亿张照片。这么大量的照片有多少能够保存下来,进入博物馆,进入书本,留在人们的共同记忆里?我觉得很少。这里有两个原因:一个是传统媒体确实受到网络数字媒体的冲击,我们的阅读习惯改变了。在iPad上看图片和在报纸或杂志上看图片的区别在于在iPad上你可以放50张图片,在杂志上不可能一篇报道放50张图片。我在传统媒体所处的黄金时代生活工作过,那个时候被派到国外去,机会是比较难得的,一旦你被选中去做这种工作,机构会给你很高的自由度去旅行,去一个不同的环境中生活观察。今天很多机构要求记者拍照片,拍视频,做这个那个,但人作为一种动物其实是不擅长一边听别人讲话,一边观察,一边手按快门的。

画面能够成为一个民族、一个社会的共同记忆,是通过媒体的传播实现的。所以我们记得五十年代、六十年代、七十年代的经典图片,但今天,叙利亚你记得有什么图片吗?伊拉克有什么图片?阿富汗有什么图片?我们已经记不得了。现在摄影艺术的功能已经转交给了博物馆,把好的摄影作品做成展览和画册,通过另外一个渠道传播,而以前这个功能是属于媒体的。现在的媒体不是没有好的画面,而是它的传播的数量和方式方法已经很难进入大家的共同记忆了。传统媒体的黄金时代好的地方在于,图片编辑不会说这个故事是我们的摄影师拍的,我们就不用别人的图片,他们会按照最佳的图片来选。你会发现每一个突发事件和新闻故事,大家可能都用同一张图片,比如说当年慕尼黑奥运会以色列运动员被枪击,大家用的都是那一张照片。那种对摄影的认识和审美是不谋而合的,而那些照片就成了我们的共同记忆。

界面文化:所以现在是不会产生经典照片的时代?

刘香成:很难说。比如说1991年我拍戈尔巴乔夫,因为这是那么重要的时刻,我是唯一在场的摄影记者,那张图片可能是比较意外地上了全球报纸的头版。我拍那张照片的时候觉得1917年的苏联大革命在我面前就要结束了,我是这种感觉。如何解读这个时刻?一定要让这张纸虚化。这是我人生最大的赌博。1/30秒的时间里人会动,人动了,这张图片就没有了。

这种机会已经很少很少了。整个20世纪的下半叶都是冷战,1991年12月25日,冷战结束,苏联解体。这么有象征性的故事,有一个画面能够表现戈尔巴乔夫宣布辞职,解散苏联,这种情况是人类很少有的。

界面文化:从《时代》杂志和美联社常驻中国的摄影记者、在香港创办《中》月刊杂志,到进入商界担任传媒集团高管、创办上海摄影艺术中心,回顾自己的职业生涯,你如何评价自己每一个人生阶段的选择呢?

刘香成:现在还没有到给我的人生盖棺定论的时候吧(笑)。中国人说“多做多错,小做小错,不做不错”,我的理念还是做比不做好,这个理念会影响到你如何生活。我觉得对于中国,由于我有兴趣,我选择用我的镜头去了解中国,除非我明天走不动路了,我才会停止。人有一种内在的生存需要,就是讲故事。每一个人都有不同的方式去讲故事,所以我觉得做媒体也好,做艺术家也好,做别的创作也好,哪怕是做生意也是在讲故事。如果一个人活着对讲故事没有兴趣,那你的生活动力在哪里呢?担任媒体高管是因为我当时觉得中国进行媒体改革,一个大国需要一个世界上受人尊重的媒体,这很重要,我们离这个目标还挺远的,还有很多工作需要做。

【第五届影像上海艺术博览会(Photofairs Shanghai)将于9月21日至23日在上海展览中心举行,刘香成是参展艺术家之一。】

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论