在移民浪潮席卷全球的今天,希腊年轻人的选择显得有些“特立独行”:当全球青年都在从农村奔向城市的时候,一部分希腊年轻人正在悄无声息地迁回农村;当数以百万计的中东难民跋山涉水涌入希腊的时候,另一部分希腊年轻人正在马不停蹄地离开这个国家。

危机在希腊驻足十年,百废待兴之中,希腊的故事或许能给全球化的观察者们提供一个启示:当经济危机降临时,摆在一个国家的年轻人面前的,会有哪些选择。

到农村去

今年初,28岁的希腊姑娘卡拉波卡(Maria Kalaboka)在拿到了她的法学硕士之后,决定回到老家务农。

卡拉波卡出生于希腊与土耳其交界处的莱斯沃斯岛(Lesbos),这是希腊所有岛屿中离希腊大陆最远的一个,它在近年来由于中东难民的大量涌入而蜚声国际。一心想要成为律师的卡拉波卡在18岁时离开莱斯沃斯,进入了希腊排名第二的塞萨洛尼基大学(Thessaloniki University)修读法律。那时候她不会想到,自己有天竟会回到莱斯沃斯,加入父母在荒地上开辟的有机农场,种植橄榄树和生产橄榄油。

在希腊,农民仍不被广泛视为一个受尊敬的职业。但卡拉波卡似乎没有更好的选择——做出这个决定之前,她已经在求职线上艰难地挣扎了六个月。向律所和公司投出的数百份简历如石沉大海,她殚精竭虑,却连面试也拿不到一个。在确定了行情不会很快好转起来之后,她看了看已经无法继续支付的房租和账单,决定离开城市,搬回农村老家——那里似乎才是身陷危机的希腊仍有生机的地方。

在农场里见到卡拉波卡一家的前一天,希腊刚宣布结束八年纾困计划。电视里头反复播放着总理齐普拉斯的演讲片段,“今天以后,希腊终于将开启新的时代”。而电视外头的卡拉波卡则苦笑道,“扯淡。危机还远没有结束”。

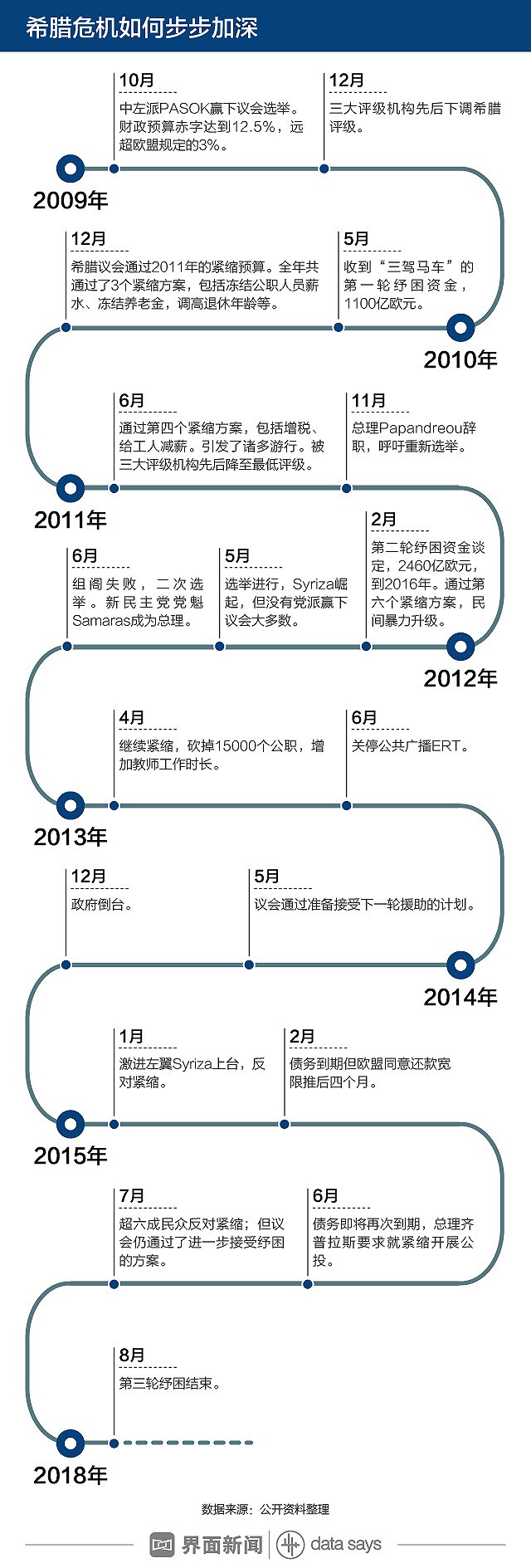

卡拉波卡是数以万计的、正从城市迁回农村的希腊青年中的一员。十年前,美国次贷危机与随后而来欧债危机将本就脆弱的南欧经济拉入谷底,希腊首当其冲。国家信用几近破产的希腊被迫数次接受极其严苛的紧缩条件,以获得“三驾马车”(欧盟、国际货币基金组织和欧洲央行)的紧急援助贷款。

但紧缩导致了更多的衰退——不仅几乎摧毁了希腊的社会保障系统,还大幅削减了就业机会。2009到2011年期间,希腊的青年(18-35岁)失业率上涨了一倍,此后始终维持在40%以上。在2013年更达到了58%的历史性高峰——也就是说,最糟糕的时候,每五个希腊青年里就有三个处于失业状态。

“公共部门和主要依赖经济活力的金融、法律等服务行业受到最为严重的冲击。但农产品种植等低附加值的生产性行业,由于主要依靠向其他欧洲国家出口,反而能在危机中维持生计。”希腊知名经济学家、雅典经济商业大学教授帕古拉托斯(George Pagoulatos)对界面新闻解释道。“加之希腊在近代史上并没有经历过大规模的工业化,一半以上的人口或多或少仍保有一点自留地。这为人们回到农村提供了可能性。”

许多希腊人或主动或被动地开始了对城市生活的祛魅。根据希腊乡村发展部的一项调查,在危机最深重的2012-2013年间,居住在雅典和塞萨洛尼基的市民中,有68%曾认真考虑过搬到农村,其中超过一半的人年龄在25-39岁之间。世界银行数据则显示,希腊农业人口占全体劳动人口的比例在持续下跌近二十年后于2009年首次出现增长,并从2008年的11.14%持续上升至2013年的13.69%。另据希腊“青年农民联盟”(The Union of Young Farmers)估算,新增农民里,约有三分之一到四分之一的人年龄在18-40岁之间;并且他们中的大多数从未有过务农经历。

卡拉波卡无疑又是这群人中的“幸运儿”,父母在农场的积累让她少走了许多弯路。但那些没有家庭支持的初次务农者(first-time farmer)则需要独自白手起家。36岁的柯艾萨斯(Alexandros Kleitsas)在八年前丢掉了雅典的工作,决定回到祖父出生的中部小村庄务农。“最挑战的部分是,我没有任何土地上的经验,必须从零开始,” 柯艾萨斯告诉界面新闻,“再加上,农民也不只是跟土地打交道。比如,希腊有不少针对农产品的补贴,但申请过程极其官僚,初次务农者很难得到。”

但柯艾萨斯也很快发现了自己的优势:与那些一辈子与土地捆绑的农民相比,自己更擅长包装和销售。他花了数月来调研,最终确定了自家农产品的出口战略。这大大提高了他的利润率,也让他对于返回农村的生活“充满信心”。

同样对此保持积极的还有希腊导演乔治亚迪斯(Pavlos Georgiadis)。2011年,长居国外的乔治亚迪斯回到农村老家时发现,不少年轻人开始返乡务农,大多是为了逃避在城市里的无业状况。他拍下了其中一些人的故事,并集结成纪录片《在危机里耕作》(Farming on Crisis)。但他没有刻意渲染年轻人们在危机中逃离城市的悲情,而是将镜头触向了希腊的农业系统和乡村风貌,力图用生态的逻辑为务农添一点理想的色彩。

“要在经济危机里保全自我固然很难,但我仍希望年轻人能更积极地去面对回到农村这件事,”他在一封邮件里对界面新闻表示,“城市生活很精彩,但我们不该忘记,是乡村供养了人类。”

到国外去

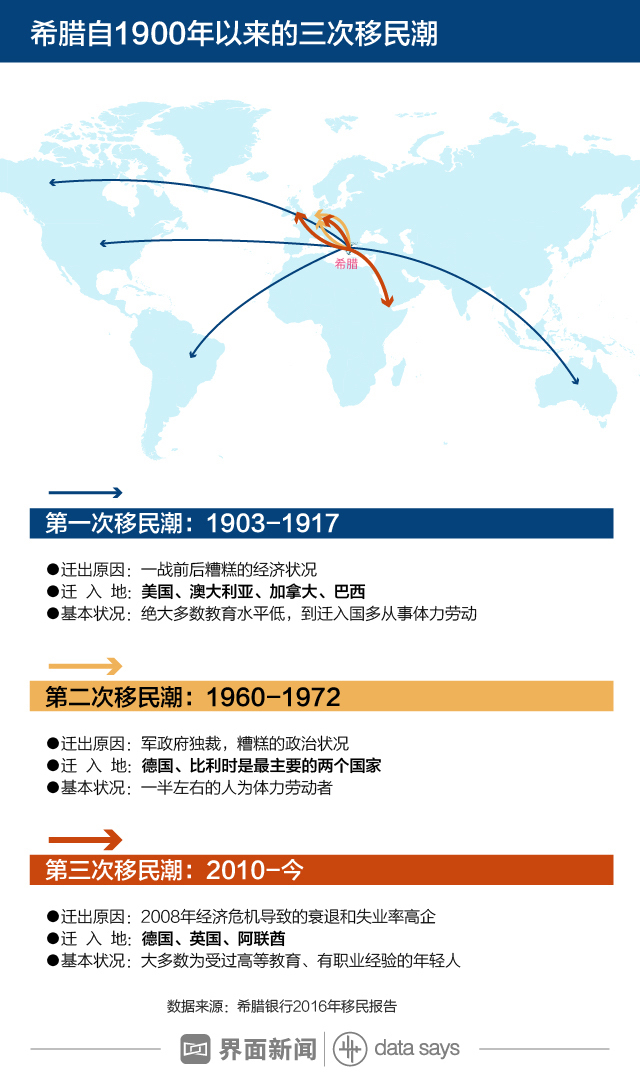

当数以万计的希腊青年悄无声息地迁回农村时,另有数以十万计的希腊青年正马不停蹄地迁到国外。

35岁的希腊姑娘查兹妮柯劳(Maria Chatzinikolaou)已经在法国南部的格勒诺布尔市(Grenoble)居住了11年——对于自称“很恋家”的她来说,这是她最初离开家乡时未曾想到的。2007年,刚硕士毕业的她决定先gap两年到法国修读语言、陪伴法国男友。“计划是,两年之后我们一定会回到希腊。但那时还没人知道经济危机是什么。”查兹妮柯劳告诉界面新闻。

两年后的2009年,危机初始,她和男友如期回到家乡萨塞洛尼基市,但发现情况不妙,到处是银行坏账、破产的消息。他们决定暂缓搬回希腊的计划,回法国等一等,但没想到情况一年比一年糟糕。

2011年,伴随着全国大规模的裁员和减薪,做技术员的父亲从1200欧元的月薪降到了700欧元,母亲则丢掉了工作。在2013年回乡探亲时,她亲眼看到病入膏肓的爷爷拒绝定期吃药,因为药物稀缺出奇昂贵。市政厅每天发放定额的免费食物,但总是供不应求,许多小孩因为营养不良而入院。

“我当时已经是两个小孩的母亲,”查兹妮柯劳说,“那时候我确定,回不去了。”

“40万人”——牛津大学研究员普拉斯内基(Manolis Pratsinakis)估算的这个数字,代表了20岁到40岁之间的希腊人在2009年以后迁往国外的大致规模,其中的三分之二拥有大学学位。“选择去往国外、特别是其他欧盟国家留学的希腊年轻人一直络绎不绝,这个潮流在危机爆发之前便已开始。但现在让人担忧的是,学成之后他们不回来了。”普拉斯内基这样告诉界面新闻,他长期研究希腊年轻人“迁居国外”(emigrate)的现象。

越来越多受过良好教育的希腊年轻人做出了跟查兹妮柯劳类似的选择,将暂时性的海外学习之地变成永久性的工作和居住之地。一份于2017年在荷兰与英国开展的调查显示,低于10%的希腊移民“打算在未来三年内回国”,仅有20%表示“长期来看可能考虑回国”。人才流失(brain drain)变成了希腊政府重振经济的隐忧。

普拉斯内基认为,首当其冲的要数医药和IT行业。以医学为例,由于政府财政问题导致希腊医疗保障崩坏,病人去不起医院,医生得不到报酬。在欧盟人员自由流动的框架下,希腊医生可以在北欧或是德国谋职、并毫不费力地将薪水翻至3-4倍。OECD在2016年的一个报告显示,危机之后希腊全国大约流失了18000名医生,占希腊医生总人数的四分之一。

不过,低报酬只是其中一个方面,另一个重要考量是缺乏前景。“他们不满于希腊等级森严的上升渠道和相对压榨的工作环境,又对希腊当前的政治体系和国家制度感到幻灭。对那些有一定物质基础的高技术人才来说,稳定的、透明的、有利于个人成长的就业环境才更有吸引力。”普拉斯内基说。

八年纾困计划的结束让很多人松了口气:这意味着希腊可以重回国际资本市场,也燃起了人才将会回流的希望——如果在海外工作学习的人才能将更先进的生产经验带回国,希腊甚至有可能转危机为契机。

但普拉斯内基对此谨慎乐观。在他看来,债务危机中暴露出希腊经济的诸多问题是结构性的。比如,希腊始终没有完成低成本经济体到知识导向经济体的转型,即使海外人才愿意带着知识回国,现有的产业结构也不能够完整地容纳和消化这些知识。“如果没有一个深入筋骨的经济改革,那些人才回流的好处希腊也是捞不到的。”普拉斯内基说。如今的希腊被看作是“欧盟病夫”,不仅是欧洲经济链条上薄弱的一环,也是政治危机可能引爆的雷区:危机之中,政府下台,民粹崛起,系统失灵,几度崩溃。

在被问及“纾困之后希腊该怎么走”时,政治学者阿弗森内迪(Alex Afouxenidis)强调了稳定政治系统的重要性,他现在是希腊国家社会研究中心的研究员。在一封邮件里,阿弗森内迪对界面新闻表示,希腊在过去几年面临的不只是债务危机,也有政治危机。要复兴,就必须要保证一个持续的、稳定的政治系统,重新思考国家在社会中的功能,重建民众——特别是年轻人——对政府的信心。

失去的一代

尽管不少人搬到了国外、或是流向了农村,但还是有很多人留在了希腊,留在了城市。

29岁的莎克尔(Ereni Shaker)是一名舞台剧演员。在布鲁塞尔念完戏剧学院后她感到,戏剧表演是极其依赖语言表达的行业,只有在自己的母语国家才能得到最大发展,拥有三百间小剧场的首都雅典成了她的首选。五年前,她回到雅典并开始活跃于当地的剧院,但不得不同时兼职给外国人做导游以维持生计。

莎克尔给界面新闻算了一笔账:危机后由于政府大量削减艺术基金,她演出一场戏的基础报酬只有6欧元,加上票务收入提成,满座的时候最多能达到20欧元。而接到一个外国旅游团则可以轻松日收入上百欧元——旅游业大概是希腊所有服务业中唯一没有因为经济危机而萎缩的行业。

界面新闻在希腊做的几次随街访谈中,像莎克尔一样不得不“另谋生路”的例子不在少数。一位25岁的酒店前台,曾就读于雅典最富盛名的新闻学院;一位27岁的餐厅洗碗工,曾在希腊最好的厨师学校受训;一位由于律所破产而转行的导游,曾有过五年的律师执业经历;一位38岁的UBER司机,被裁掉前是公司里的技术员……

“如果想留下来,就得学会妥协。”莎克尔说。

莎克尔口中的“学会妥协”,似乎是这一代希腊年轻人共通的特质。2015年,一首名为《审判》(Trials)的歌曲在希腊的互联网上流传开来。秉持进步主义的作曲团队“Oh.”在歌曲简介里称,它专为希腊紧缩危机而作,献给“失去的一代”(lost generation)。乐评者则写道:通过嘲讽、矛盾的表演,它展示出“失去的一代”对于自身悲剧根源的完全知晓和对现实的无奈妥协。

在危机期间迈入职场、踏入社会的这一代希腊年轻人,正是这“失去的一代”。紧缩的无止无休,经济的百废待兴,机会的极度缺乏,选择的极其有限——就像是刚要整装起跑的时候,一迈脚,就踏到了一片衰退的荒原之上。

留在了雅典的莎克尔,正在考虑参加一门能提供职业导游证书的考试,以争取更丰厚的兼职收入。尽管纾困已经结束,但她对于齐普拉斯政府将加大对艺术领域的投入这件事不抱希望。“剧场里的老板们仍总是以危机作为借口,以付你更少的报酬,尽管现在经济已经其实比三四年前要好不少了。”莎克尔说。

回到了农场的卡拉波卡,在父母的帮助之下,没花太久便适应了橄榄园里的生活。莱斯沃斯岛出产的有机橄榄油在西北欧有着不错的销路,她正谋划着把它们也卖到亚洲。但在田间地头的空闲时光里,她偶尔还是会想起曾经的律师梦。

离开了希腊的查兹妮柯劳,即将迈入她在法国居住的第12个年头。尽管法语流利、夫和子睦,她仍体会了旅居国外的诸多不易,并感到离希腊的家人正在越来越远。

“你可好,自己跑到了法国,逃避了过去十年里的所有磨难,却留我们在这里受苦。”上一次回到希腊时,母亲这样对她说。

(界面新闻驻欧记者王磬发自希腊雅典、莱斯沃斯)

评论