记者 |

2019年5月31日,一场“有界之外:卡地亚•故宫博物院工艺与修复特展”(后简称“有界之外”)在故宫开幕。该展览不单独售票,观众持故宫博物院门票即可免费参观。展期持续两个月,自6月1日至7月31日对公众开放。

在规模上,安置在午门展厅内的“有界之外”堪称巨型。它包含了3个展厅,展品数高达800多件,在来源上也超越了策展双方的国别限制,除卡地亚和故宫自己的藏品外,观众还可以从中看到来自纽约大都会艺术博物馆、澳大利亚国立美术馆、卡塔尔博物馆、瑞士拉夏德芳国际钟表博物馆等地的物件。

据故宫博物院宫廷部主任王跃工在新闻发布会上表示:“这次展览的规模已经相当于同时举办了三个展览,策展难度很大。”事实上,该记录已创下了卡地亚策展史上之最。虽然近十年来,卡地亚在中国已经在台北、沈阳、上海、成都等多个城市的博物馆合办过展览。但故宫作为中国封建王朝最突出的文化标志,所具有的文化地位依然不可替代。

而这也是卡地亚第二次回到故宫办展。2009年,双方已经首次合作举办过“卡地亚珍宝艺术展”,展品来自于“卡地亚典藏”,但不同的是,为了试图建立一种中西方文明对话的全新方式,卡地亚本次提供的展品除了大多数来自于“卡地亚典藏”,其中不乏许多珍贵的回购型收藏品和私人收藏,而故宫也拿出了数件首次公开的展品。

文明的边界

事实上,对于一场开放给公众的展览来说,能否为普通观众带来超越展览本身的启迪决定着展览本身的价值。

而珠宝和器物作为人类史上重要的物质成就,它的可观赏性、故事性和哲学内涵都非常丰富。正如翡翠很中国、钻石很欧洲一样,抛开技艺、做工和材质,即使是外行,也多少能中识别出不同的文化特质。

一场好的珍宝展也是一部世界史。与时装、建筑相比,珠宝更易于长久保存和流通,在美学上的交流发生较早、融合程度较深,因而也更容易跨越地缘政治的限制。

如果你也看过纽约大都会博物馆在2016年举办的时装展《镜花水月》,也许就能更好地感知基于服装和宝石这两种不同介质上的文化差异。与印着碑文的迪奥礼服、名为“鸦片”的圣罗兰香水不同,当一颗带有典型东方审美的玉石镶进一只欧式怀表或香粉盒时,你通常不会觉得太过突兀。

卡地亚的一只逆跳指针鲤鱼时钟展现出了这种融合,其中玉鲤鱼来自19世纪的中国,但卡地亚的工匠们为它制作了新的计时系统,使之成为了一个兼具中西方艺术风格的集合之作。

这次在“有界之外”中,有一个名为“灵感中国”的展厅,顾名思义,该展厅意在展现中西方元素对器物制造的彼此影响。在展窗中,策展人将来自卡地亚和故宫博物院的不同展品陈列在一起,观者们可能看到它们常常不约而同地在讲同一个故事。

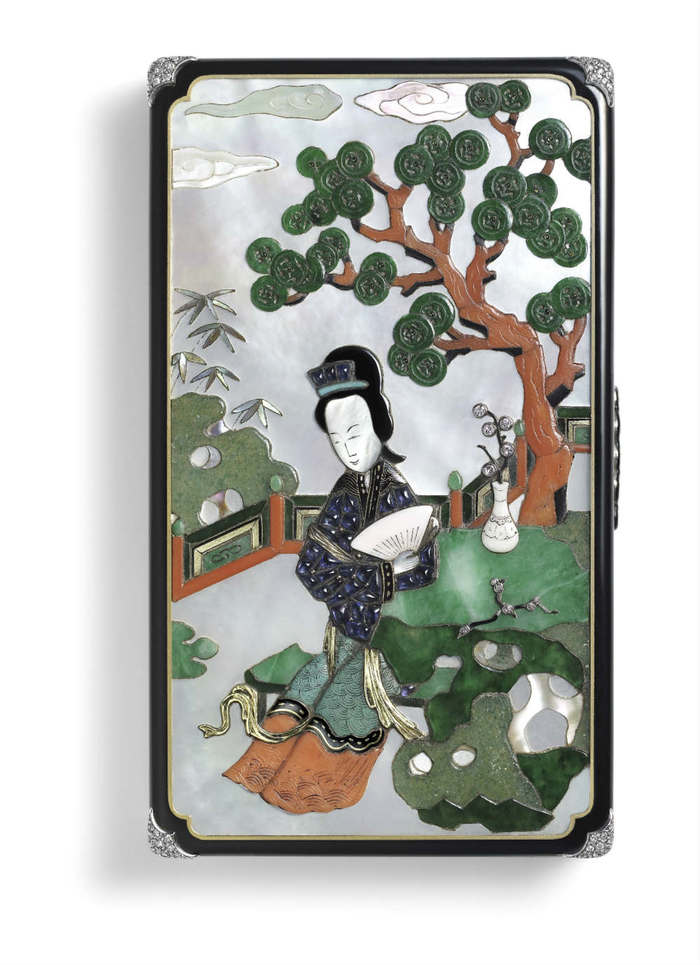

不同于时装工业强势的西方中心主义,珍宝器物的中西方对话已经持续数百年。尤其是19世纪和20世纪,来自欧洲的珠宝工匠们已经深谙如何在尊重中式红绿配色的同时,镶嵌西方人喜爱的宝石或钻石;或是一只中国风台式烟盒的瓷嵌片讲着《西厢记》的故事,但在工艺上却经过了西式改造。

在这个时期,有赖于欧洲装饰艺术运动的推进,异域形象成为了欧洲造型艺术中最受欢迎的灵感素材。一定程度上,这体现了欧洲尽揽天下宝库、并对自己中心地位深信不疑的文化自信。

一切的东方元素也皆可被运用。当时正值盛年的卡地亚第三代掌门人——路易•卡地亚深受其影响,他钟爱埃及、波斯、印度、中国、日本等古老文明下所诞生的物质瑰宝,并从全球的古董商那里收集这些古老元素,提供给卡地亚的设计师使用。

这使得路易领导下的卡地亚成为了装饰艺术运动中的代表者,也成为了巴黎当时重归世界文化中心的见证者。当时包括乔治• 巴比耶和查理•雅库在内的艺术家都能娴熟运用中国建筑、雕塑或龙凤等装饰元素,来创造有神秘东方情调的作品。

这也是本次展览取名为“有界之外”的原因,在采访中,卡地亚全球首席执行官思礼乐(Cyrille VIGNERON)对界面时尚表示,有界之外中的’边界’可以从地理、时间和文化三个维度上理解,而跨越这些边界则是人类共同的本能。

从从业背景来看,思礼乐算得上是一位了解东方文化的欧洲管理者,他曾在1997年到2002年期间任职卡地亚日本董事总经理,后又担任历峰集团日本总裁,还出版过一本描写日本和西方文化对比的书籍《De geishas en mangas:Chroniques du Japon d’aujourd’hui》(《从艺伎到漫画:今日日本的编年史》)。

“这也是艺术品得以保留的意义,它们一定程度上能帮助我们回到过去,而一个好的展览应该就像是时间的机器。在我看来,中国和西方都有各自一套独立的价值体系,就像美国热衷于追求未来,欧洲偏爱回溯过去,而中日韩如今的文化则更强调活在当下。”思礼乐对界面时尚说。

流动的权力

的确,本次展览所呈现的地点——故宫近年来也渐渐开始接受更为当代的文化语境。博物馆和企业都可以是保存非遗文物的载体,它们既能通过对话跨越地理和时间限制,也应该不间断地实现自我更新。

在“有界之外”,看客能够明确地感受到故宫在实现数字化布展方式上的努力,流动的屏风和多媒体光影技术都为展品增色不少。众所周知,故宫也推出了数不清的文创周边,以尝试和中国的年轻一代接轨。

思礼乐认为,故宫本身所具有的符号意义一定程度上反应了今天的中国解读世界的方式。

“故宫原名紫禁城,曾是一个禁忌之地,是一个有边界的地方,而这次展览设在了朝南向阳的午门之上,但它却并不是一个针对皇室的展览,象征着故宫已成为了为公众展示国家宝藏的开放场所。”思礼乐对界面时尚称,“如今,世界上许多皇室的形象都在发生变化,不再刻意营造太高高在上的距离感,而现在的年轻人关注皇室成员,一部分也只是寄托了对个人美好生活的向往,每个人都在追求自己的生活,他们有时候只是需要一些表率。”

从皇权走向大众化,宫廷在自我身份识别上的演变也与珍宝发展史相得益彰。珠宝、器物和钟表,同样曾是各国王公贵族的心头好。卡地亚的历史极大地见证了这一点,它被称为“皇帝的珠宝商”,多年来,欧洲以及世界各地的王室都与它保持着牢固的关系。

1901年,英国王后亚历山德拉曾委托卡地亚制作两条项链,同一时期,卡地亚巴黎和平街精品店的客户还有俄国女大公、沙皇的姨母、英国王子以及西班牙皇后等等,这种传统保存至今。

而随着美洲在19世纪末成为财富中心,美国的新晋富豪们开始效仿欧洲传统王室贵族的生活方式。据卡地亚档案记载,最早的美国客户出现在1855年。1898年,著名的银行家约翰•皮尔朋特•摩根成为卡地亚客人,19世纪中期开始,美洲的财富女继承人们有了不少远嫁欧洲成为王妃、公爵夫人、伯爵夫人的案例。卡地亚家族意识到了巨大的商机,20世纪初,他们把门店开去了纽约。

可见,在古代,珠宝是政治、外交和经济地位的浓缩品;在当代,它们经过拍卖和回购,被国家、私人或企业收藏者保存,又成为私权和文化权力的实体表达。某种程度上,珍宝们从未真正意义上流落过民间。

“有界之外”在第二个展厅“风范见证”中展现了珠宝的这种特性。策展人在每一串首饰的展示橱窗上贴上了拥有者的国徽,让那些华丽而夸张的物件虽然近在咫尺,却坐上了实实在在的宝座。

“这种权力的象征性是展览的主线之一。”思礼乐对界面时尚表示,“例如有一些小的化妆盒是慈禧太后用过的,不仅仅在中国,美国、英国、印度、泰国、罗马尼亚等的许多皇室成员都非常清楚,珠宝可以是权力的象征。”

但更为有趣的是,在这些珍宝的所有者中,不难发现女性占有极大比例。从法国的贞•杜桑、美国的芭芭拉•赫顿到华裔黄蕙兰,展厅中为许多传奇女性开辟了独立板块。而从她们的故事中,一方面,我们能清晰地看到通过婚姻、继承、赠与等方式,珍宝从男性手中转交给女性,使其进而成为旧时代男性转移部分社会控制权的象征。

而另一方面,女性也开启了职业发展的新时代大门。贞•杜桑于1920年代初期进入巴黎卡地亚公司,从女性手袋做起,随后在配饰部门任职,1920年中期,杜桑开始执掌由配饰部分发展来的“S”部门。1933年,路易•卡地亚退休,她成为了卡地亚的艺术总监。在此期间,杜桑深刻感知到一个由才华造就命运的时代已经向女性伸出了手臂。

这同一时期也是中国女性开始在欧洲名流圈中崭露头角之时。诸如“民国第一外交家”顾维钧的夫人黄蕙兰等人进入了“咖啡馆社交圈”,进一步加强了东方文化对欧洲美学和风潮的影响。

1930年左右,翡翠变成了欧洲的流行名物之一。因为中国帝制覆灭后,满清贵族和新晋官僚集团,在处置前清政治和文化遗产过程中遭遇了一系列困境,这反而让命途多舛的翡翠们变成了略带悲情色彩的知识对象。

这也是珠宝近代史上,中国销售商罕见地能牢牢控制货源、流通途径和制作技术的时刻。

芭芭拉•赫顿、黄蕙兰等人都是翡翠的钟爱者。黄蕙兰曾在其1975年出版的回忆录《没有不散的宴席》中多次描述到自己的收藏品,她写道:“见到我这件胸链的人几乎都对那粒钻石视而不见,因为注意力都被翠椒吸引住了。”

文物展的价值

性别事实上正是珠宝在学术领域最具研究价值的重点之一。

社会学家、哲学家Georg Simmel曾是装饰理论的早期研究者,他假定男性的第一件财产是武器,而女性的第一件财产是珠宝,在他的理论中,财产分割造就了所有的性别差异:男性用武器来实现目的、争夺资源;而女性则用珠宝来展现性别优势、吸引男性并排斥同性竞争者。Simmel将珠宝视作一种有限的、通向权力的工具。

但在Rebecca Ross Russell撰写的《Gender and Jewelry:A Feminist Analysis》中,作者并不赞同这种二元对立的划分,她认为珠宝不仅仅是象征性符号,也决定了个体走进日常生活和特殊社群的可能。比如一枚尾戒代表单身,而在罗马的文化中,一些珠宝曾被视作具有限制性欲的功能。

Russell认为Simmel轻视了人类共性,忽视了在许多文化中,性别划分是一个被动消极的过程。对于珠宝在不同角色、场景中的地位,我们不仅仅应该站在男性女性的视角上,还应该考虑到佩戴者和欣赏者的立场,因此,即使珠宝是一种压制手段,那么它也理应提供反抗。

不过,针对珠宝的现有文献并不算多。虽然欣赏珠宝是视觉盛宴,但它一向在学术上有重大的研究难度。

《美国考古学杂志》曾在《Adornment,Identity,and Authenticity: Ancient Jewelry In and Out of Context》一文中表示,个人装饰品在古文化研究中长期被边缘化,由于它是一种便携式的财富,又通常关于佩戴者或拥有着的身体,导致其容易在家庭、代际中转移或传承,但经过长途跋涉,这些物件非常容易经历丢失、遗忘、清算和陪葬,让珠宝研究始终未能构建关于性别、宗教、文化认同的理论系统。

即使到了20世纪初期,通过博物馆、私人收藏等方式,许多珍宝合法地进入了收藏体系,但由于没有考古文献,导致很难确认其真实性和时间线,这都削弱了其解释力。

至今,许多展览爱好者依然很难在珠宝展中寻找到共鸣和参与感,因为大多数展览要么离公众太远,要么太商业化,没有形成最适合理性审视的距离。

这也对如今的收藏机构提出了更高的收藏和策展要求。在编年史、策展思路等方面,“有界之外”都有尝试在学术建构上做出突破。

这次卡地亚提供的藏品大多数来自于1983年成立的“卡地亚典藏”,该组织主要在收藏古董,目前已经收入了1600余件藏品,包括冠冕、项链、手链等珠宝,17件“神秘”时钟在内的计时品,以及烟盒、化妆盒、文具等。这些藏品也就此从1989年的巴黎小皇宫开始,正式开启了卡地亚的全球展览之路。

和许多博物馆一样,这些展览大多针对公众开放。欧洲企业在宣扬普世价值上一向积极主动。

卡地亚形象风格及传承总监皮埃尔•雷诺(Pierre Rainero)也对界面时尚解释道:“卡地亚挑选的藏品通常也能在创意、工艺等方面阐释卡地亚自身在某个时期的风格。如今,卡地亚典藏在全球许多博物馆中举办过34场展览,包括纽约大都会博物馆、伦敦大英博物馆、莫斯科克里姆林宫、里斯本卡洛斯特—古尔本金安基金会博物馆等。”

对于藏品展来说,想要更完整地呈现更有深度的内容,都需要达到一定的数量和规模,但无论对于商业体还是公益性组织来说,每个个体的收藏数量是有限的,合作成为必然。

唤醒时间的技艺

“有界之外”的产生也是基于合作。据王跃工表示,故宫和卡地亚在5年前已经开启了在钟表修复领域的合作,故宫博物院选择了六件钟表送到卡地亚制表工坊中进行修复,慢慢在工作中产生了策展的想法。2018年,故宫博物院还和卡地亚共同推出了纪录片《唤醒时间的技艺》,该片由著名导演李少红的团队制作,记录了三年来双方在修复钟表上的工作过程。

最近去展览上逛逛,观众们还能和《我在故宫修钟表》中的修复团队负责人王津进行面对面交流。

从全球藏品的质量和数量上看,故宫的钟表收藏水准突出,与玉器、陶瓷院藏齐名,其中许多钟表也弥补了欧洲某些时间段钟表藏品空白。近年来,中国在保护物质和非物质文化遗产上提供了不少政策支持,但想看到实在的成效还需要时间。

而作为钟表修复项目的延伸,策展合作则呈现出了双方在保护文化遗产上的交流价值。也许,法国的一些经验值得借鉴。

据思礼乐向界面时尚介绍,企业层面可以在国家和跨国文化保护上发挥自己的积极作用,例如卡地亚长期支持着不限于欧洲的米开朗基罗基金会,该基金会主要负责在全球寻找一些濒临流失的传统技能。

“同时,卡地亚在珠宝和制表领域也长期与一些专业技能学校有长期合作,通过这些项目,企业会向新人传授传统技能或培训新技术,通常为年轻人提供实习机会。我们也会开展跨界合作,让一些经验能够进入家居、模板制造等更广阔的传统工匠领域。”思礼乐说。

评论