记者 |

编辑 | 黄月

除了《鼠疫》,还有哪些关于瘟疫的文学值得我们在此刻捧读思考?

池莉写于1997年武汉汉口的小说《霍乱之乱》,讲述的是作为传染病医生的“我”遇上了“早已绝迹”的霍乱的故事;迟子建的《白雪乌鸦》取材自1910年哈尔滨鼠疫的历史档案,重现了鼠疫突袭时的市井风俗景象;毕淑敏的《花冠病毒》基于2003年SARS时期的一线采访,写出了瘟疫蔓延时城市封锁、物资短缺、自杀事件四起的惨状,从研究病毒、应对病毒的角度呼吁人类需要更加谦逊地面对自然。马原写于1986年的《虚构》更是描摹了“我”潜入“麻风村”所遇见的画面,麻风病人被疾病摧毁的面容与身体,无疑令人感到不安。相较于《鼠疫》和《霍乱时期的爱情》,以上几位作家书写传染病的作品都有着更为显著的中国语境,比如《霍乱之乱》与《花冠病毒》都提及了对于传染病消息的严格管控,以及政治在公共卫生事件中所扮演的角色。

二月中下旬,新冠肺炎的疫情似乎有所好转,而拐点仍未到来,对于仍身处疫情漩涡的我们来说,此时书写现实也许太过仓促,反思灾难可能也太过超前,翻开过去的作品,说不定可以得到对瘟疫现实的或者未来的启示。

池莉《霍乱之乱》:科学启蒙愚昧

池莉写于1997年武汉汉口的小说《霍乱之乱》,讲述的是作为传染病医生的“我”遇上了“早已绝迹”的霍乱的故事。——霍乱“早已绝迹”,这是当年“我”和同学们在念医学院时被告知的,不光是霍乱,其他传染病如天花、鼠疫在课本上都是已经被战胜的疾病,传染病课本不属于考试重点,学生在课堂上学会的不是应对疾病的办法,而是老师对业已战胜疾患的自豪感。正因为人们相信传染病都已经被完全消灭了,传染科被看作是最不重要的科室,“我”作为流行病医生也暗自怀疑自己的职业的价值。

即使过往的医学训练将我们训练得如此“自信”,“我”作为医生对霍乱的处理也还算及时。“我”和同学第一时间就发现了霍乱病症,迅速联络了始终专心研究传染病的资深专家,也对发病地和疑似病人采取了周全的迅速的隔离行动,医院方、政府方也分别出动力量配合医生的工作,正因为有这样周密的配合,在14天之后,霍乱症状就消失了。

我们可以从《霍乱之乱》中读出的是,年轻医生以隔离方法有效控制传染病蔓延,表面上是医学救死扶伤的叙事,实质上是科学启蒙愚昧的故事。科学终将启蒙愚昧的信念奠定了小说的乐观基调,许多情节也是围绕科学与愚昧的冲突展开的:比如说,医学课本没有写清楚霍乱消失的原因和过程,只是“含混武断”地认为它消失了,主角之一指出这样的课本是“不科学的”“混账的”;患病的民工抗拒治疗、抗拒隔离,医生也费尽千辛万苦找到了他们,完成了科普教育。小说结尾更是强化了这一点,最终,在新一代医生的努力下,“不科学”的流行学课本课本终于变得“科学”“实事求是”了。

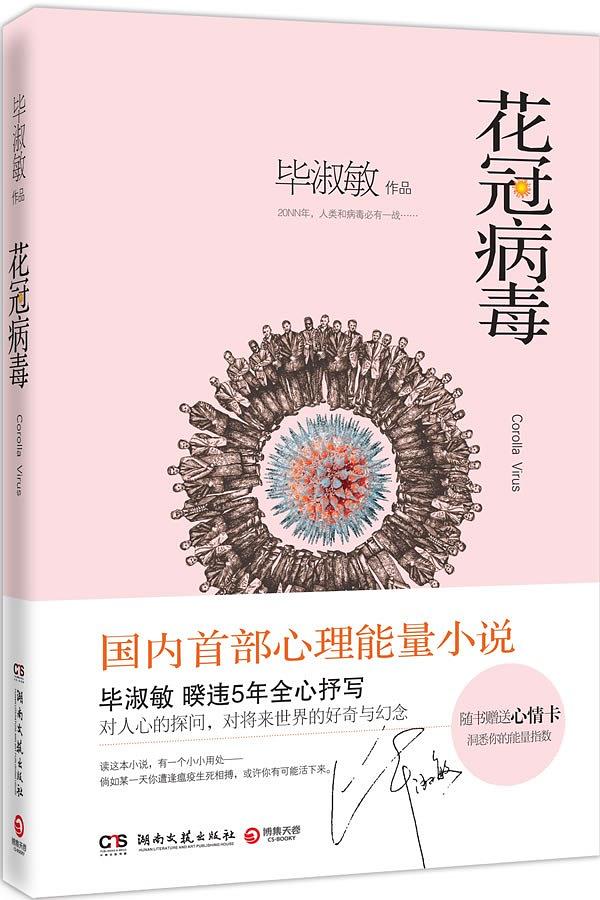

毕淑敏《花冠病毒》:病毒永生

与《霍乱之乱》书写真实存在的传染病不同,毕淑敏的《花冠病毒》围绕一种虚拟的病毒展开,虽然小说的灵感和材料与SARS有关。毕淑敏在书写病毒席卷燕市时,不仅写到了病毒对人类肌体的伤害,还着重描摹了病毒在社会层面与心理层面对人们的影响——因为病毒的侵害并不是“斩立决”式的,而是有条不紊、步步为营,足以影响到所有人的。她为读者绘制了一副暗淡的图景,在与病毒的长期拉锯战中,人们就算不被病毒杀死,也很可能会被孤独忧郁和颓废折磨至死。借此,小说呈现出瘟疫的严酷性:在这场灾难中,受到威胁、遭到破坏的不仅是个体生命,社会秩序、公众信任与人伦道德都有可能土崩瓦解,而这一切已经远远超出了医学所能救助的范畴。

毕淑敏 著

湖南文艺出版社 2012年

《霍乱之乱》讲的是要科学地认识到传染病的存在(而非政治性地喊口号,一厢情愿地自信病毒已经被消灭),以科学的方法对待它,与之相比,《花冠病毒》对科学拯救人类本身都存有质疑,小说中多次警醒着读者,病毒比人类的历史悠久太多,病毒对人类的威胁不会随着科技发展而减弱,人类想要战胜病毒是太过天真了,“病毒比人类要古老得多,它们是我们的祖先。”科学并不必然战胜病毒,相反地,人类是因为还不够了解病毒,正因为对这样无知,所以才如此大胆。

迟子建《白雪乌鸦》:死亡阴影下的生机

迟子建的《鼠疫》以1910年哈尔滨大鼠疫为基础资料,还原了鼠疫降临时傅家甸的市井风俗百态。这场鼠疫最早出现在俄国境内,随后经由满洲里,蔓延至哈尔滨,由流民捕猎旱獭引发。小说对这场历史上的鼠疫的描绘,如同风俗图卷一般逐渐展开:时间顺序是按照二十四节气编排的,从霜降、小雪一直写到清明;交叉着多个家庭故事线索,有男人、女人、孩子和老人的生活,充满算计与欲望的男女性事也从未消停,这也使得对瘟疫的书写充满了鲜活的民间气息。

迟子建 著

人民文学出版社 2010年

一开始人们并没意识到鼠疫的杀伤力,直到死亡人数飚升至四百余人,紧张的氛围才骤然降临——店家纷纷歇业,熟人在街上见面也都彼此隔着远远的打招呼。随着疫情的发展,小说中市井街巷的热闹已经转向地狱般的凄惶,染病的人死了,送葬的场面比以往冷清许多,“染疫的人死了,悄无声息的,送葬的人零零星星,且都掩着鼻子,好像死者是块腐肉。跟着送葬队伍的,只有半空中盘旋的乌鸦。它们呀呀叫着,欢欣无比,不知道人间已成地狱。”恐怖画面愈来愈多,尸体开始出现在街头,有人是在街上走着走着就倒地身亡,有的人则是死在家中,后被人弃尸市井。

因为故事发生于100多年前,小说里提及民间应对鼠疫的方法,更有一层神秘主义色彩,小说写道,为了预防鼠疫,人们发明了许多方法——唯独不愿实行消毒法。有人迷信放血,有人信赖刮痧针灸,还有人不食五谷,端坐家中,中医用生锈铁钉煮水喝来“排毒”,更有神乎其神的“过阴”——会过阴的人就像短暂的神灵附体,可以传达神仙的旨意,道出来人的前世今生所犯下的罪孽,只要来人诚心悔过,便可以受到庇佑不染鼠疫。

日复一日,受死亡的威胁久了,傅家甸的人们似乎也麻木了,又敢恢复往日的习惯聚堆说话了,瘟疫和生死成了日常交谈的话题。他们品评谁家的寿衣好,棺木该埋多深——仿佛这其中也有着一些生活的趣味,连对于棺材的描写也讲究到棺材外的花纹与寓意:“最奇妙的,是棺材头的正面有一片花纹,组合成了一朵莲花,莲花周围又有弯曲的水纹,人人看了都说这棺材的主人,将来能升天。”

与《霍乱之乱》与《花冠病毒》相似,《鼠疫》也提出了抑制疫情的方法,体现为新的科学方法的引进,包括病区隔离、口罩普及以及封城政策等等,而这也与先前的放血、过阴等古怪的土方形成了对比。只是,小说在介绍这些新方法的同时,仍然保留了对民间生活的描绘,仿佛是在说明傅家甸人并不是被动地接受这些方法的,他们也将过去的生活经验代入了“科学的新方法”中。比如封城时人们的互相见面,他们还是保留了先前的交流方法,“男人们在家里太压抑了,碰到一堆儿,就要摘掉口罩,抽上一袋烟,隔着几丈远,开几句玩笑;女人相遇了,则嘀咕几声谁死了,谁又被隔离了等等。”这种在死亡威胁下的日常生活描写,用迟子建在后记中所说的话就是,“将那缕死亡阴影笼罩下的生机勾勒出来”。

马原《虚构》:缺损的面孔与完整的温情

马原的《虚构》讲述了汉人“我”为写小说,在国家指定的麻风村玛曲村度过七天的故事。“我”偷偷溜进这个病区,是“把脑袋掖在腰里”,仿佛一次探险,刚一进来,就看见了一群麻风病人的赤裸身体:有三个女人在阳光下沐浴,其中有一人身上趴着个男孩在吮奶头。而当他准备与女人们交流,发现这个胸前有男孩的女人的脸令他毛骨悚然,“鼻子已经烂没了,整个脸像被严重烧伤后落了疤。皮肤发亮,紧绷绷的。表情奇特,两个瞳孔外斜,像在看我又不像在看我。”在后来与这个女人的交往中,他再一次注意到她的面容,她没有鼻子的两个鼻孔,在对这样的一张脸说话的时候,“我”甚至忘记了恐惧,只觉得这两个小洞“滑稽到荒唐的程度”。对于被麻风病残害的面容的描写之后一再重复,麻风村人看起来十分相似,塌鼻梁,皮肤发亮,两眼距离过宽、还都有些斜视。他们的动作也令“我”感到好奇,他们都是不声不响地进进出出,就像哑剧演员,也像是幽灵。

“我”因为淋雨生病被麻风病女人收留,住进了她的屋子接受她的照料,某一个夜间,“我”在月光下看到了她的光腿,”她的一条光腿从襟袍伸出来,圆滚滚地泛着浅浅的光泽”,这让“我”这个男人感到激动。与《乌鸦白雪》中的性描写充满热烈的人间气味不同,这是一段温馨而怪异的描写:“盖在膝上的羽绒服掉到地上,我无意捡起,我凭直觉知道她紧靠着我的肩膀是赤裸的。”“我永远也忘不了她的温情。我知道这种激情的后果也许使我的余生留下阴影,但我绝不会为此懊悔”。

“我”经历的并不是瘟疫爆发的现场,只是经历了村庄封锁后的怪异的平静,“我”观察他们已经受过侵害的躯体与面孔、古怪而安静的行为,还有因为麻风病而单纯到只剩活着的生活。 麻风病已经不仅是一种疾病或残疾,它划出“我”与“他们”的界限,麻风村的世界是“我”愕然发现的、完全不同于熟悉世界的彼岸世界,而最令人不安的是,“我”的观察也不仅仅是观察,最终竟然无法遏制情欲与其中的一位女性麻风病人发生了关系,这种联系使得小说模糊了“我”与“他们”、正常与古怪的边界,让人感受到随时可能袭来的危险,隐隐觉得不安,“我”是否会成为“他们”的一员,而这种不安将持续很久很久,用小说中的话说,“我当初不知道麻风病的潜伏期最长可达二十年以上。”

评论