记者 |

编辑 | 黄月

自2018年始,北京师范大学文学院教授张莉启动了“我们时代文学的性别观调查”,先后对67位新锐女作家和60位新锐男作家分别进行了性别观调查,后来一些著名作家也加入了这项调查,包括铁凝、贾平凹、阿来、韩少功、阎连科等人。

今年张莉继续发布了对多位作家的“性别观与文学创作调查”,问卷由五道题目组成,分别指向性别观、性别观与文学作品的关系,也包括重读经典的问题,例如如何看待《水浒传》的“厌女症”,以及对一些话语的重新审视,包括如何看待“首先是人、再是男人、女人,首先是作家、再是男作家和女作家”的说法。在更早的对127位作家的性别观调查中,这些问题也曾以不同的形式出现,作家被提问如何看待伍尔夫的“雌雄同体”说(即伟大的作品都是雌雄同体的),男作家被问到写作时是否会克服自己的“男性意识”。

与性别观调查问卷几乎同时进行,在今年3月8日妇女节之际,张莉连同《十月》杂志推出了“新女性写作专辑”,收录了翟永明、林白、叶弥、金仁顺、淡豹等女作家的作品。《十月》杂志也对女作家进行了访谈,邀请她们回应如何看待今日女性处境的问题。几位作家表示今日女性的处境是“尴尬的”“其实是变糟了”“社会环境对单身女性更不利了“,但好在女性“更警惕清醒”了。

从针对上百位中国作家的性别观调查中,我们可以获得什么样的认识?为什么要在这个时候重提“女性写作”?界面文化(ID:Booksandfun)日前与张莉进行了一次连线采访,与她聊了聊性别观问卷设计的想法、阅读作家回答的感受与重提女性写作的心得。

社会性别意识的意义:

在强和弱中间,你愿不愿意站在弱的那边?

界面文化:问卷调查中有一题是关于性别观的,有不少作家把性别理解为性器官之别,比如有人提到了小时候女厕所、看到赤裸的异性,还有动物世界的体验,你怎么看待这种说法?

张莉:我相信,作家们写下的都是最有感触的部分。作家喜欢表达感受,不喜欢用理论阐释,所以他们更愿意通过讲述细节或小的场景来表达自己的理解。我在问题里面提到了生理性别和社会性别,但我没有说明这两个概念的不同。人有生理性别,也有社会性别,人的生理性别和社会性别不一定是一致的,这个不属于常识,它需要思考或者有一些性别观知识才会意识到。

前两天,我在网上给本科生上“中国现代文学史”(课程),刚好讲新文化运动,就想到,一百年前的作家鲁迅、周作人、胡适、叶圣陶如果面对这个调查会怎么答。在新文化运动时期,胡适撰写了《贞操问题》《论贞操问题》《论女子为强暴所污》等文章,批评“饿死事小,失节事大”及“良妻贤母”主义。鲁迅写了《我之节烈观》,周作人也翻译了与谢野晶子的《贞操论》,里面有段话说:“我对于贞操,不当他是道德,只是一种趣味、一种信仰、一种洁癖。既然是趣味、信仰、洁癖,所以没有强迫他人的性质。”叶圣陶的《女子人格问题》其实就是直接针对把妇女当作“物”而非“人”的现象进行批判的,而李大钊当时在北京女高师也开设了女性解放理论课。那时候,这些人都是新青年,也是今天我们所说的新锐作家。

这些作家真的很了不起。他们看到了不平等,在强和弱中间,你愿不愿意站在弱的那边?在墙和蛋中间,你愿不愿意站在蛋的那边?胡适、鲁迅、周作人、李大钊、叶圣陶做出了选择,他们和作为弱者的女性站在一起。中国女性解放能走到今天,跟这些作家的社会性别意识和他们所做的贡献分不开。什么是深具社会性别意识的作家,我们从一百年前这些作家身上是可以看到的。事实上,我认为,这是他们最终成为新文学先驱的重要原因。

界面文化:所以,是否具有社会性别意识也是文学境界的表现之一?

张莉:我认为是。一百年前,在那个社会语境里面为女性发声,是艰难的也是有勇气的事,深具先锋气质。当年新文学重要作家都有这样的气质。但你看,像张资平这样的作家当时也是红极一时,但他没有社会性别意识,文字也不好,畅销一阵子,也就过去了。

强调女性身份与女性声音:

不为关闭和排斥,而为更好地打开和理解

界面文化:就男性意识/女性意识这一题而言,总结起来有一个比较普遍的写作观点,是认为同而为人位于男女之别之前,所以平视、客观、贴合人物就好了;还有一种比较常见的观点,更有自我辩解的态度,认为男女本来就有区别,为什么要否认这种区别呢?这两种观点,一种是鼓励忽略男女之别,另一种是鼓励默认男女之别,好像看起来是相反的,但其实在对现有秩序的默认方面是一致的。

张莉:作家的每一个回答拿出来看都是对的,但是,许多话都要放在具体的语境去理解。(之所以)强调女性的声音、立场、视角,是因为一直以来在我们的理解里,写作是没有男女之别的。

在古代,女性时以“余”“奴”“妾”自称,但在白话文里,一个女性要写下自己的故事,她使用“我”。新文化运动时期,为了体现对女性的尊重,我们的先驱创造了“她”字——“她”诞生于现代,和“他”是平等的,有相同的部分,也有不同的部分。

《玩偶之家》中的娜拉说,“我是同你一样的人”——她说的是同丈夫一样的人。男人是她的参照,是一个标准,她还找不到别的。《伤逝》里的子君说,“我是我自己的,谁也没有干涉我的权利”——表达的是女性个人意志的觉醒,“我”拥有对自己的权利。但是,这个声音是小说中的,现实中如果一位女性要在文学中发声,她得拿起笔写作才可以。

一百年前,大部分中国女人才开始有机会和男人一样受教育、拿起笔、写自己的故事。所以,只有现代女性开始书写,真正的女性写作传统才建立。我们看冰心、庐隐早期的写作,她们最初的表达不连贯、不流畅,喜欢写别人的故事,不敢写自己。她们需要时间去寻找自己的声音。如果不像鲁迅、周作人那样写,应当怎么写呢?直到丁玲、萧红、张爱玲的作品发表,我们才发现,女性写作与男性的立场、所使用的腔调、所使用的视角如此不同,她们实实在在丰富了现代汉语的表达,而写作成就又是可以和男性比肩的。

讨论男女之别,是在平等的前提下尊重差异性。比如在这次抗疫期间,现在我们都知道了安心裤和卫生用品的重要性,可是在最初的几天并没有很多人想到这些,因为大家想当然地认为医护人员是一样的,既然男女都一样,那么女性就不需要区别对待。而很早认识到卫生用品重要性的人,也不是男性,是个年轻女性,她建立了微博话题,很快有许许多多不同年龄、各行各业的女性行动起来,要把物品尽快送到一线医护人员手中。之所以行动迅速,因为姐妹们感同身受,因为女性医护人员遇到的难以启齿的困境,其它女性都深深了解。从女性视角出发,认识到女性劳动者的性别差异与具体困境,我们全社会在努力解决。三八节那天我知道,女性卫生用品已经成为政府文件中必须配备的防疫物资,这是很大的改变,就在一个多月的时间里。

前几天果壳网微博上有篇文章叫《对不起,我们设计的时候没考虑女性》,里面提到医用防护服不分尺码只分大小,女性医护人员穿的防护服裆部都要到膝盖了,我第一次知道这个事情,非常吃惊。文章里说这是冰山一角。

界面文化:这似乎是一种形式的平等掩盖了实质的不平等。

张莉:是的,所以果壳网那篇文章说,我们所生活的“男女平等”的社会其实是一个以男性数据为基础的世界。某种意义上,文学判断也不例外。很多人会把“写得不像女人写的”当作一种褒奖,但很少有人会夸一位男作家的作品“写得不像男人写的”,因为大家明白后者不是夸奖。所以,当我们说世界上的写作没有男女之别时,是不是应该停下来想想,我们有没有在忽视女性的处境,是不是为达到一种普遍的、一致的、整齐划一的标准而无视那些本来的不同。

在作家眼里,所有人都是平等的,没有性别之分,这话没错。但具体到写作本身,不能在平等的概念之下,抹杀所要书写人物的具体性。大家都喜欢说那句话——“要贴着人物写”,那么,贴着人物写的时候,是否要看到人物的性别、阶层、种族等等?我们知道,一个人是男是女、是穷是富、地位是高是低,甚至高矮胖瘦,都会直接影响人的行为方式。这是写作中要面对的具体问题,它决定人物性格和命运。如果是男作家,是否要考虑女性人物的生理特征;如果是女作家,是否应该考虑人物的男性身份和男性气质。今天,如果一位男作家深入方舱医院,他在非虚构写作中会不会写到医护人员缺乏安心裤时的焦灼和无以言表的痛苦?如果他能意识到,他就真的贴近了他的人物,那如果这件事情他完全忽略,不认为这是个事儿,又怎么能说他真切表现了医护人员的处境呢?

对女人与女性身份的关注,强调女性写作和女性立场,不是为了关闭和排斥,而是为了更好地打开和理解。在女性声音和女性处境被忽略的情况下,关注女性和强调女性,其实是现代社会的基本常识。

界面文化:所以说如果作家对男性意识和女性意识都不够有反思的话,平视、客观其实是很难做到的?

张莉:在性别观调查里,苏童的回答被广泛引用——他说,“福楼拜写包法利夫人的时候,他得有颗艾玛的心。”福楼拜写完小说后也曾经说,“我就是包法利夫人,包法利就是我。”我们一直以来对文学经典的认定中,其实包含了对社会性别意识的肯定,比如《红楼梦》《包法利夫人》《安娜·卡列宁娜》《祝福》,都是深具社会性别意识的,里面对女性身份和际遇的书写都非常了不起。从这个意义上说,强调作家的社会性别意识,跟文学写作并没有本质冲突。

重读文学经典:

讨论《水浒》的厌女症,是要看到盲点并反观今天的写作

界面文化:对于问卷中《水浒》厌女这一题,很多作家都表现出了对这个说法的不理解,但实际上对经典以性别角度解读是比较常见的女性主义文学批评的做法,你怎么看待将经典置于性别视角重新审视的位置?

张莉:作家们的回答我可以理解,有些我也赞同。作为文本创造者,作家通常会不喜欢批评者的角度,很正常。对我来说,参与性别观调查的这些作家们不是冷冰冰的数据,每一位都是深具创作个性和独特气质的文学同行。性别观调查是我与他们交流、了解的一种方式。

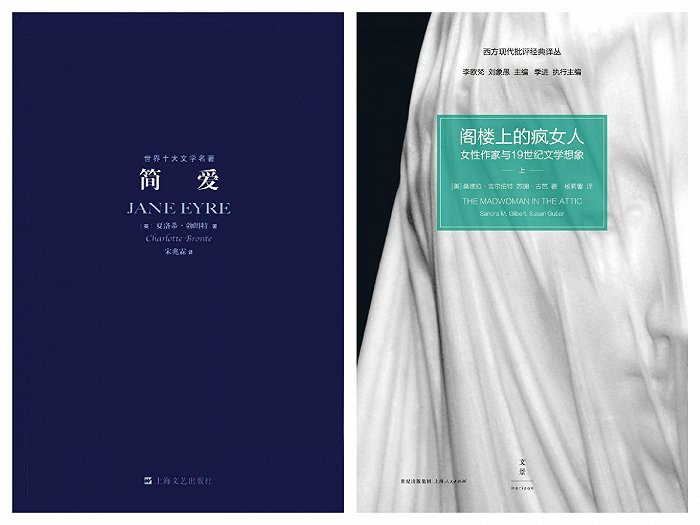

熟悉我的人知道,我做的并不是女性主义文学批评,有些女性主义观点我认同,有的我也不认同。但是,我认为女性主义批评可以有助于我们更好地理解作品。《阁楼上的疯女人》是典型的女性批评著作,它在女主人公简·爱之外找到了另一个进入作品的角度,于是,简·爱的故事有了另外的读法——如果你站在罗切斯特的角度,会觉得这个女人是个疯子;站在简·爱的角度,会觉得这个女人阻碍了她的幸福;可是站在“疯女人”的角度呢,她其实是被社会压迫的、失声的女人,如果她可以说话,那么罗切斯特很可能是一个冷酷无情的、令人厌恶的男人。以前我们习惯站在简·爱的角度,“疯女人”和她虽然都是女性,但立场和视角并不一样,这让人意识到,在同一个女性群体内部,也是有阶层、阶级与立场之分的。在这个解读没有出现之前,我们对《简·爱》的理解是多么单一,而这一批评方法则让我们看到那些不应该被忽略的,看到了更阔大的世界,也更好地理解了这部作品。

《水浒》是我们的经典,是我们文学传统中宝贵的存在,林冲风雪山神庙写得多好。但《水浒》有性别盲点,它体现的是古代社会的性别观,所以阅读的时候要有鉴别力。我的意思是,讨论《水浒》的性别意识不是为了拿来批评,以证明今天我们的正确性,而是要看到作家写作时的性别盲点,从而反观我们今天的写作。 我们最终的目的不是膜拜经典,而是在未来的写作中克服盲点。

界面文化:伍尔夫“雌雄同体”这题也非常有趣,有很多作家都同意好的文学应当是“雌雄同体”,但细看下来却对“雌雄美学”是什么观点不一。你怎么看待“雌雄同体”的美学?

张莉:我认为“雌雄同体”是一个假说。在创作上达到“雌雄同体”极其困难,只能“心向往之”。《包法利夫人》是男性的视角,但同时也有对女性人物处境的深切的同情,《安娜·卡列宁娜》也是如此,我觉得这些作品是趋近理想目标的,《使女的故事》和《切尔诺贝利》都是女作家写的,在某种程度上,也都是接近“雌雄同体”的。当然好的文学作品各种各样,海明威是“雄性写作”,而萧红、张爱玲或门罗,则更具有女性视角。但无论怎样,好作品会更深切贴近理解异性和他者,这比单一的视角更能接近理想目标。具体到“雌雄同体”的美学,恐怕谁也不能给出具体标准和定义,大家只能一点点摸索。

重提女性写作:

真正的女性写作不应仅是个人书写和身体书写,还应有更广阔的书写空间

界面文化:可以讨论一下上世纪90年代女性私人写作的兴起吗?在你看来,强调身体与私人性是否使得女性写作让渡出了更广阔的空间?

张莉:在问卷调查里,一些女性作家不愿意承认自己是“女性写作”,说我不是“那种女性写作”,这个倒并不是强烈否认什么,主要是作家们对“女性写作”形成了一个前理解、前语境,认为“女性写作”就是个人化的、美女写作或者身体写作。如果我们回看文学史,可以发现女性写作的贡献非常大,但常常会被裹挟在其他话语里,八十年代初期,张洁、戴厚英的写作表现的不是强烈的性别意识,而是一种普遍的人性,女作家们通过这样的“爱”的概念,努力从一种写作倾向中摆脱出来,所以她们反复会说,我是人,然后是女人;我是作家,然后是女作家,是把女性的问题落在个人的层面上。

九十年代作家写身体,是对以往文学话语的一种挑战。在当时,个人化写作、身体写作都很有冲击力,有一大批作家做出了贡献,可也正是在这个时候,“女性写作”被市场化了,变成了某种意义上的“美女写作”,一种商业行为。其实,林白《一个人的战争》非常具有先锋性,那时候也有很多新生代男作家也在写身体、欲望和性,比如朱文,写得很好。

界面文化:那很奇怪,朱文也在写,林白也在写,那为什么只有女作家的写作被视为是身体写作?

张莉:从这个地方我们可以看到,女性写作要面临更大的争议和压力。为什么只有女作家招来非议,这是问题的一方面,事情还有另一个方面。当时有个问题是,如果你有一个十八岁的女儿,你会让她读《一个人的战争》吗?可是,为什么不问,如果你有一个十八岁的儿子,你愿不愿意让他读冯唐《十八岁给我一个姑娘》呢。这两方面问题都需要看到,并进入事物的复杂层面思考,难以“一言以蔽之”。

界面文化:所以说九十年代的女性写作没有完成它的使命,那么它为什么没有完成使命,新女性写作又应该是怎样的呢?

张莉:女性写作不仅仅、也不应该只是“个人化写作”和“身体写作”。之所以有“新女性写作”这个专辑,其实是想要呼吁,女性写作应该有更广阔,有丰富的面向,书写更广大的女性生存。其实九十年代以后,很多女作家也在这样做。作为女性写作代表人物,林白后来写了《妇女闲聊录》,当木珍——一个来自农村的保姆——讲述她眼中的农村故事时,她的写作发生了非常重要的改变。《北去来辞》也是女性视角来看中国几十年来的巨变,但人们没有把它当做女性写作——因为一直以来人们认为只有“那样的”才是女性写作。更早的铁凝《玫瑰门》书写了女性的历史与社会变革的复杂关系,阿特伍德的《使女的故事》也是女性写作,都冲破了我们对女性写作的单一和僵化的理解。

女性写作是具有弹性和包容性的概念,是可以充分讨论的。我不想提什么主义,因为我认为写作和作品都是活生生的,不应该被框在一个既定的概念里。而且,泊自西方的女性主义理论并不完全适合中国,国家之间有相同和相近的一面,但也有各自的现实语境。我所期待的只是,有越来越多的女作家能越来越坦然、自在地表达,女性写作者的不安全感消除,女性写作不必刻意躲藏,成为文学现场最日常的存在。

界面文化:这个其实就是在建立一种女性写作的信心和安全感,像是去年《文学报》有篇文章就在分析,中国女性作家在写科幻时都刻意避开了女性题材,这是一种女性经验的浪费。我们也可以说,女作家不承认自己是女性写作,或者避开女权话题,是一种“趋利避害”。

张莉:说得很对,“新女性写作”就是希望能重建女性写作的信心。去年十月份,我和《十月》编辑季亚娅老师在讨论的时候一致认为,这不能是简单的女作家作品合辑,因为也曾经有文学刊物策划过女作家专号,只要作家是女性就可以。但这次显然不是。我们提前三个月跟作家沟通“新女性写作专辑”的设想,邀请她们来参与,用文学的方式表达她们对女性写作及女性际遇的理解。

专辑要求得是作家的最新创作,翟永明老师、林白老师都拿出了她们的新作,其它作家也都是新一代非常令人瞩目的作家。作家们谈女性写作是一回事,但具体到作品里如何书写女性精神才最为真切。要特别感谢这十三位作家的参与,她们的写作都很有个性,而且对女性际遇都有非常独到的自己的理解。也有一些作家原本想加入,但未能如愿,毕竟写作不是一个可以完全定时定量的事。比如梁鸿老师,因为非虚构中有个必须的采访没能完成,所以她的新非虚构作品就没有写完,但她认为这件事深有意义,前天还特意对我说要下一辑加入,共同推动“新女性写作”。

为什么要强调作家们提前知道“新女性写作专辑”这件事呢,因为专辑也在提供一种场域和气氛。我想,会有作家因为这个“专辑”而重新考量人物的命运走向,或者会安排另外一个结尾的。非常希望更多作家来创作深具女性精神的作品,一点点丰富我们社会对“女性写作”的认知。

从身体到道德文学批评:

性别观不是判断经典的标准,而是一个视角

界面文化:我们可以讨论一下男女作家在身体写作方面的不同。复旦大学中文系教授郜元宝认为身体是中国作家的“本钱”,你怎么看待这种说法?是否认为有些作家对乳房、生殖的书写是有争议性的?

张莉:我理解郜老师的这个说法,他有他的语境,其实身体不光是中国作家的本钱,也是所有作家的本钱,外国作家也写身体和欲望,作家觉得需要写就去写,只要不违反法律规定就可以。作家创作出有争议的作品很正常,写作本身就是在冒犯“庸常”,但前提是所有这些书写是文学的需要,不是为了冒犯而冒犯,不是为了博眼球。

界面文化:近年来也有一些道德文学批评的热议,比如豆瓣上的影视和书目评论中的“三观警察”和道德审查,这会引起作家对女性文学批评的警觉吗?会担心女性主义批评最后会变成道德批评吗?

张莉:性别观调查不是做性别观审查,要警惕用某个标准度量衡所有经典的作法。我曾经在去年的采访中强调过,性别观不是判断经典的标准,而是一个视角。要远离那种武断的、非黑即白的、二元对立的思维。我们读经典,是向经典学习。经典的意义在于可以帮助我们打开理解力,打开更灵敏的触觉,让我们成为宽容有爱之人,去认识和贴近更广阔的人间,而不是相反。

界面文化:在上次的《新京报》采访里,你也提到了性别问题是与阶级、社会等问题交织在一起的,我们在这次疫情中也看到有人呼吁要重视护士的作用,此前护士常常被视为没有技术含量的、劳累的、适合女性做的职业,你可以对此进行点评吗?

张莉:职业不分高下,如同性别没有高低一样。这个特殊时期,我们有了重新深切理解护士、快递、保洁等工作的机会,我们看到这些工作多么令人尊敬、重要和不可或缺。女性职业话题让我想起小时候,奶奶家墙壁上贴着一幅宣传画,一个女性坐在拖拉机上,围着白围脖,笑得很灿烂。开拖拉机在常人眼里并不是属于女性的工作,可是,我看到画中的她可以做得很好。今天的媒体经常惊呼这个领域有女性、那个领域有女性,之所以惊呼恐怕还是因为对女性能力有误解、对职业分工有定见。社会的进步,其实就体现在逐步打破我们的旧有陈规。

一百年前,“女作家”这个称呼是有贬义的,再往前,文学史上很多女作家都不敢署女性名字,要写男性名字。而现在这些现象慢慢消失了。克服不平等和偏见,需要过程。其实在日常生活中,我们所使用的许多词语也是需要反思的,我们得不断对以往的词语重新淘洗,发现新的词语,比如今天我们对“姐妹”“女性劳动者”这样的词语开始有了不同的感受,相信未来我们对“女性意识”“女性写作”也会有不同理解。对词语淘洗的过程,也是平等意识的建立过程。

在灾难到来之际,我们看到这么多女性劳动者,感受到女性精神和女性力量,这一切超乎想象。我们从未像今天、像此刻这样真切认识到女性的的确确“能顶半边天”。这就是我们切身感受的现实。我认为这恰好也是对一种“新女性写作”的内在期许。怎样才能把文学的触角伸到时代深处,捕捉、辨认、记下这个时代女性生活中发生的改变?其实,性别意识的改变往往就发生在微妙的一瞬间。

相关链接:

十作家性别观调查:铁凝、贾平凹、阿来、韩少功、阎连科、林白、迟子建 、苏童、毕飞宇|张莉

评论