记者 |

编辑 | 黄月

自2017年以来,反性骚扰运动在美国流行文化层面展现出了深远的影响,越来越多的影视作品开始探讨性别权力结构的种种争议性问题,日前上线且好评如潮的美剧《美国夫人》(Ms. America)即为一例。

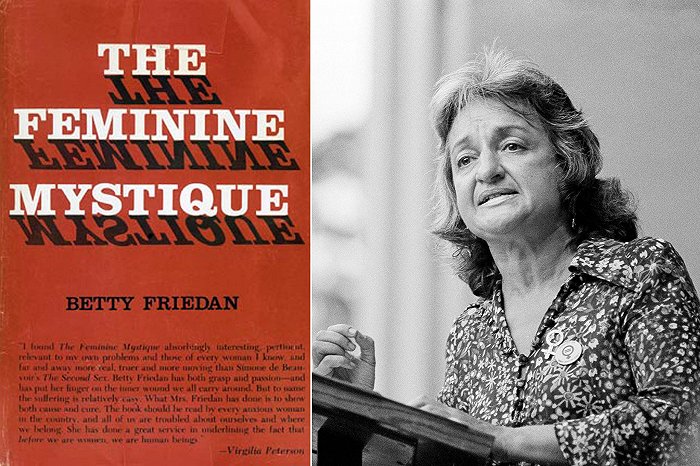

这部迷你剧的故事背景是1970年代美国如火如荼的第二波女权主义运动,讲述了美国女性因对《平等权利修正案》(Equal Rights Amendment,简称ERA)持不同立场而爆发种种矛盾冲突的故事。对于熟悉那段历史的观众来说,《美国夫人》的特别之处在于其新鲜的视角:在一众大名鼎鼎的女权明星之外——包括《女性的奥秘》作者、被誉为“现代妇女解放运动之母”的Betty Friedan,主张堕胎合法化的女权活动家Gloria Steinem,美国第一位黑人女性总统候选人Shirley Chisholm——一位“女权反动派”作为主角被剧集浓墨重彩地呈现,她就是来自伊利诺伊州的保守派活动家Phyllis Schlafly。

早在1921年,ERA就被当时的全国妇女党提出,旨在保障合众国及各州不得以性别为由否认或剥夺法律规定的平等权利,消除女性在离婚、财产、就业等问题上的不利法律地位。随着1960年代第二波女权主义运动的兴起,ERA获得了越来越多的支持声援。1972年,ERA在美国参众两院表决通过,提交至州立法机构。按照规定,只要1979年3月22日前ERA得到3/4个州(即50个州中的38个)的批准,ERA即可生效。

剧中呈现了这一时期发生的许多真实历史事件,比如1972年Shirley Chisholm代表民主党参加总统竞选;1973年,美国最高法院就“罗伊诉韦德案”(Roe v. Wade)做出女性有权决定是否堕胎的判决;1977年,众多知名女权运动活动家齐聚休斯顿全国妇女会议。在当时的女权主义者们看来,ERA的批准生效指日可待——截至1977年,ERA已得到35个州的批准,还拥有包括尼克松、福特和卡特三位总统在内的两党重要人士的广泛支持——直到Phyllis Schlafly横空出世。她动员起的保守派反女权阵营在短短几年间形成了一股不容小觑的政治力量,她们宣称该修正案将导致她们的女儿被征兵上战场,男女混用洗手间将随处可见,家庭主妇将被迫离开孩子进入职场、离婚时失去赡养费或孩子的监护权。反女权阵营成功地狙击了ERA,并从根本上动摇了女权主义的发展,第二波女权运动也由盛转衰。

从更大的历史背景来看,在里根时代前夕用性别议题搅动起政治风暴的Schlafly预示着美国右翼政治力量的全面崛起。由反女权运动和性别议题掀起的、逐渐蔓延至美国政治方方面面的文化战争持续至今,让这部电视剧有了强烈的现实关照意义。正如《美国夫人》编剧Dahvi Waller在接受《名利场》采访时所说:“这不仅仅只是关于《平等权利修正案》——它讨论的东西远远不止这些。在很多方面,你可以认为这部电视剧追溯了当下文化战争的源头。你能看到断层是如何形成的,也就是宗教右翼的崛起。”“反平权修正案”的主妇们是如何拉开这场文化战争的序幕的?一度充满希望的自由派为何不敌保守派,在其攻势下节节败退?包括女权运动在内的左翼政治议程还有可能重新进入美国主流社会的视野吗?

“鸡同鸭讲”:反《平等权利修正案》背后的右翼反击

“你是女性的叛徒,一个汤姆大婶(Aunt Tom)。你还是一位女巫。天哪,我希望把你绑在火刑柱上烧死!”

1973年,Phyllis Schlafly与Betty Friedan在伊利诺伊州立大学就ERA展开公开辩论。Schlafly称“你就是没法立法让中年妇女获得所有人的同情”,因为明了Friedan的离异身份,她继续挑衅说道,“你,Friedan女士,是我见过的最不幸的女人。”这句话成功地激怒了Friedan,让她口不择言地嚷出了上述这番话。这个场景出现在《美国夫人》的第四集。对于当时意气风发的女权主义者们来说,这是她们第一次与反女权阵营的领导者面对面,且惊诧地发现,同样为女性,她们的对手固执己见,有着看似无懈可击的逻辑和同样强大的攻击性,双方仿佛都在“鸡同鸭讲”。

当时的女权主义者的确有理由充满信心。在1973年之前,女权运动已轰轰烈烈地展开了几十个年头,性别问题在很大程度上已经形成了某种社会共识。女权主义进程亦步亦趋地跟随着资本主义在近现代社会的演变,上野千鹤子在《父权制与资本主义》一书中对此有详细阐述。上野千鹤子指出,“市场”与“家庭”的割裂是近代工业社会歧视女性的根源:在由资本主义统摄的整个政治、经济和文化制度中,家庭被置于市场之外,即女性从事的生育、家务劳动等“人的再生产”劳动未被商品化,也得不到认可。女性付出的劳动在法律和经济层面没有任何补偿,父权制和资本主义都因此获益——男性霸占了女性在家庭内部的劳动成果,资本主义市场则免于承担“人的再生产”的高昂成本。

追求无止尽的资本积累是资本主义的核心特征,为此,资本主义需要不断开拓市场外部,以解决既有市场供给过剩的问题。19世纪末,资本主义各国开展帝国主义侵略行动,利用战争作为发达经济的倾销之地。到了20世纪上半叶,两次世界大战在吞噬了大量男性劳动力的同时促进了女性解放,第一波女权主义运动正是在此时展开:欧美各国妇女于第一次世界大战后相继获得参政权(英国于1918年,德国于1919年,美国于1920年),女性开始走出家庭领域,大量进入职场,形成了一个未婚女性劳动力市场。然而此时女性还未得到充分完整的就业权利,因为父权制家庭制度依然规定,结婚后女性的生活重心就应该回归家庭。

[日]上野千鹤子 著 邹韵、薛梅 译

浙江大学出版社 2020年3月

两次世界大战的惨痛经历让资本主义各国意识到战争经济的巨大代价和不可持续性,于是转向扩大内需,用更平等的再分配制度为劳动者创造消费需求。左翼思潮把持了西方国家的政治改革方向,通过社会民主主义和自由改革主义,欧美各国政府成功平抑了人们对资本主义制度的不满。然而在二战后的经济高速发展期,女性发现自己再度被社会边缘化:女性的职业通道渐渐收紧,随着男性实现“全民中产化”,女性成为持家的“中产主妇”,困于家庭之中难以施展才华抱负。1963年,Friedan出版《女性的奥秘》一书,揭示了中产阶级主妇的空虚与不满,“男主外女主内”性别分工的不合理再度引起人们的重视,在这样的背景下,美国爆发了第二波女权主义运动。

然而Friedan和她的同事们震惊地发现,上述女权主义逻辑得不到Schlafly和她动员起来的保守派主妇们的丝毫共鸣,这些“反动人士”“性别背叛者”不仅不认为ERA将为女性带来自由和解放,反而危言耸听地宣称这将导致“女权极权主义”。双方为何对同一个议题得出截然相反的结论,无法理解对手的思维?

事实上,性别议题只是自由派的政治诉求及价值取向与保守派出现根本性冲突的一个例子,在加州大学伯克利分校语言学教授乔治·莱考夫(George Lakoff)看来,这种分歧源自双方道德概念和家庭价值体系的根本差异。莱考夫认为,自由派和保守派的道德体系和由此产生的政治话语有天壤之别。道德政治的核心是“家国同构”,即将国家比作家庭,保守派遵循严父式家庭模式(Strict Father model),自由派则遵循慈亲式家庭模式(Nurturant Parent model),前者衍生出当代保守主义,后者衍生出当代自由主义。

在保守派的世界观中,父亲抚养和保护家庭,是权威、决策和规则的掌握者;母亲负责日常生活起居,照料、抚养孩子,支持父亲的权威。家长的权威本身就是爱和照料的表现,孩子必须学会自我约束、自力更生以及尊重权威。道德权威依托一套自然秩序:上帝高于人类,人类高于自然,成人高于孩童,男人高于女人。这套自然秩序让现有权力关系合法化,任何试图颠覆秩序的行为(比如宣扬男女平等的女权主义运动)都是不自然、不道德的。

自由派的世界观与保守派迥然相异。在他们的理想家庭观念里,爱、同理心和抚养是最重要的,孩子与家长之间是平等的、能够良好沟通的关系,他们在家庭和社区中受到照料、尊重,并关怀他人,从而学习如何负责任、自律和自主。与严父式道德将道德力量(自我约束、自力更生)和服从权威放在首要地位不同,慈亲式道德强调同情、帮助有需要的人。为了帮助他人,人们必须首先照顾好自己,维系好社会纽带,只有在这样的前提下,对个人利益的追求才有意义。

这两种世界观导致了保守派和自由派在包括民权运动在内的各类反歧视运动中的不同立场。对于保守派来说,任何支持不劳而获的政策都是不道德的,因为这会削弱人们自律的动机,给女性、性少数群体和少数族裔优待因此是不道德的行为;但在自由派看来,国家确保公民享有公平就和家长确保孩子彼此能公平相待一样重要,政府因此应该承担起责任,保障被歧视的妇女、性少数群体和少数族裔得到公平的对待。

[美]乔治·莱考夫 著 张淳、胡红伟 译

社会科学文献出版社 2019年4月

1960年代美国自由主义思潮迭起,年轻人被广泛动员起来反抗体制,保守派在备受打击的同时谋求反击之道,界面文化(ID:Booksandfun)曾在《从美国推出最严堕胎法案谈起:宗教为何加剧了美国政治分裂?》一文中有过详细分析。在莱考夫看来,当代保守派政治家的策略是让家庭领域和政治领域的道德隐喻关系更加紧密,也就是说,保守派比自由派更早地发现了“家国同构”的秘密,开启了争夺意识形态主导权的文化战争,成功说服那些相信并认同严父式家庭模式的人将票投给保守派。

在Schlafly投身“反ERA运动”之前,她的政治抱负是加强国防,提高与苏联对抗的军事能力(值得注意的是,保家卫国、抵御外敌也是保守派的关注重点之一)。在转向“反ERA运动”后,她反复宣传的一个观点是ERA将颠覆美国传统家庭,成功地击中了保守派人士的关切和忧虑。1973年“罗伊诉韦德案”和1976年民主党候选人吉米·卡特入主白宫、推出一系列自由主义政策后,共和党利用广大宗教保守派对国家政策左倾的不满,将宗教和世俗保守派力量联合起来,扩大选民基础。“宗教右翼”由此崛起,与共和党联手促成了1980年罗纳德·里根的当选。

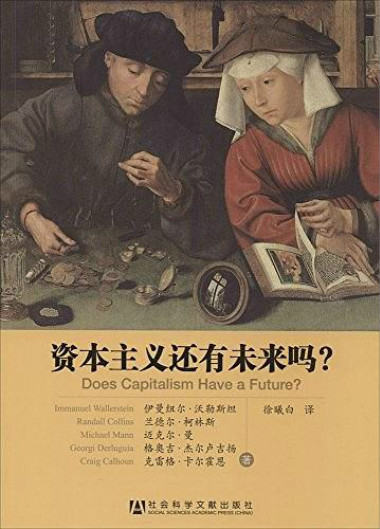

在《资本主义还有未来吗?》一书中,伊曼纽尔·沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)、兰德尔·柯林斯(Randall Collins)、迈克尔·曼(Michael Mann)等五位美国社会学和政治经济学学者指出,从1970年代开始的政治转型恰恰始于“新左派”——与20世纪初诉诸于暴力革命的“旧左派”不同,他们在1960年代争取不同社会地位群体获得认可的反歧视运动中采用了非暴力的斗争策略,即身份政治。然而他们的进攻力没有转化成足够的制度和政策,而去工业化以及高等教育、文化事业和整体社会福利的经费缩减很快击垮了民众信心的基础,也瓦解了新左派的反体制力量。

与此同时,新右派从新左派那里学到了身份政治的斗争策略,推动了热爱种族或热爱宗教的原教旨主义与强调自由意志主义的市场原教旨主义的右翼合流。左翼力量衰弱之时,右翼乘虚而入,西方资本主义保守派精英引入了持续至今的新自由主义意识形态,“新自由主义只承认最纯粹的、不受任何监管的市场是资本主义,”国家因此逐渐远离工业现代化、全民就业和福利的承诺。

事后看来,由Schlafly领导的“反ERA运动”可谓是右翼反扑的序章。

Phyllis Schlafly是女权主义者吗:左右翼文化战争的现在与未来

“Schlafly就是一个该死的女权主义者。她也许是美国最自由的女人。”

在《美国夫人》第七集中,美国众议院议员、女权运动领袖Bella Abzug在与三名反ERA阵营中的主妇对峙时说了这句话,令对方哑口无言。这句强有力的台词也呼应了观众在观看这部电视剧时最大的疑惑:Schlafly到底是不是一个女权主义者?她出版了多本阐述美国核政策的著作,曾两次竞选伊利诺伊州国会议员(虽然失败了),在50岁的时候还去华盛顿大学法学院进修(尽管她的丈夫反对)。这种种行为给人留下的观感是,尽管Schlafly口头上“反女权”,但在行动上她是一个实打实的女权主义者。

剧中不少细节暗示,Schlafly试图利用性别议题聚合起一股保守派力量,为她的政治议程背书。在《美国夫人》的结尾和真实的历史中,她成功狙击了ERA,ERA生效缺少了三个州的支持。之后Schlafly继续写书,出版时事通讯,2016年她以92岁高龄去世。根据其传记作者Carol Felsenthal的观察,Schlafly从未真正实现她在性别议题之外更大的政治抱负,她从未获得过真正意义上的政治权力,或许恰恰因为她是一个女人。值得一提的是,Schlafly曾于2016年为特朗普的总统竞选站台。

从“反ERA运动”至今,美国女性群体之中的分歧很大程度上也不再是职业女性和家庭主妇之间的矛盾。根据美国劳工统计局的数据,美国女性劳动参与率在1960年代、1970年代和1980年代急剧上升,在1999年达到60%的峰值。2000年以后,美国女性劳动参与率有所下降,在2008年金融危机后下降态势更加明显,预计将于2024年下降至55.8%。尽管如此,半数以上的美国适龄女性进入职场的事实,依然意味着“反ERA运动”支持者当初的诸多反对意见并没有反映现实中的大趋势。

如果说上世纪六七十年代的第二波女权主义运动的核心诉求之一是反抗“结了婚就做主妇”的社会规范,那么在那之后,女性面临的是再度出现变化的社会环境和性别分工要求。上野千鹤子指出,资本主义已经进入了一个新的阶段,它不再要求也不再允许女性终其一生始终作为100%的再生产者。这一演变有两个因素:其一,出生率大幅下降减少了女性的育儿时间,但孩子社会化的时间和教育费用在增长,仅靠丈夫的收入或将不足以担负教育费的支出;其二,家务劳动大幅度减轻,资本主义市场发现了“家庭”这一新的市场外部,随着家电商品的不断开发普及,资本主义迅速将大部分的家务劳动商品化,“节省家务劳力的机器将女性推出了家庭,而为了购买这些机器,她们必须要外出赚钱。”

在上野千鹤子看来,资本主义与父权制达成了第二次妥协,确立了“家庭主妇劳动者”这一新的性别分工,即女性为了补贴家用,必须拥有一份有收入的工作。由于参与社会劳动、为家庭换取经济回报,女性的“经济话语权”使家庭内部的父权制在一定程度上有所瓦解,却又以另一种更巧妙的方式补充了父权制,强化了性统治——女性如今要承担雇佣劳动和家庭劳动的“双重角色”,这亦是当下女性对“如何平衡家庭与事业”这个问题如此敏感的原因。

虽然上世纪六七十年代的女权主义者们没能当即实现平权目标,然而进步在历史车轮的缓慢行进中悄然发生,保守派在性别议题上的政治主张显得越来越不合时宜。从女权之争管中窥豹看更广阔的社会议题,过去两百年来的民主化进程实际上让人们对保守主义式的、上下等级分明的权力结构容忍度越来越低。正如《资本主义还有未来吗?》一书所说:

“在更久远的过去,资本主义由精英把持,满足高等阶级的奢华消费和国与国之间军费高昂的战争需求。在20世纪,资本主义由于大规模市场的需求和政治合法性的需求,开始依赖大众消费。此外20世纪公众的政治参与以及对国家的依赖也使资本主义不敢造成太过严重的人类痛苦以至于出现具有破坏性的强烈反弹。”

[美]伊曼纽尔·沃勒斯坦 等著 徐曦白 译

社会科学文献出版社 2014年4月

回顾1970年代至今的美国历史,一度充满希望的自由派不敌保守派,在其攻势下节节败退,有其自身的原因,不少政治观察者对此有过分析。普渡大学历史学教授Frank Lambert认为,自由派的主张比保守派的主张更难宣传,因为自由派意识到现代社会的复杂性,拒绝根据《圣经》文本来简化问题,但在一个快速变化、日趋复杂的时代,这种理解世界的方式很难为不安的人们提供他们渴求的确定感和安全感。另外,民主党一直强调的政教分离、拥抱多元性不仅疏远了宗教选民,也在多元性的许诺面前让不同的利益相关方难以形成共识。

在《美国夫人》中,女权运动阵营内部的张力与分裂不仅增加了这部电视剧的戏剧感,也说明了自由派内部缺乏政治议程优先级的共识:Abzug希望联合同情女权运动的男性政治家,在体制内稳扎稳打地推动变革,然而Chisholm却认为“权力不会对任何东西让步”;非裔女性和女同群体担心她们的群体权益要为ERA让步;充满好斗精神的Friedan则担心样貌姣好、充满个人魅力的Steinem将成为女权运动的代言人,抢去她的风头。

莱考夫认为,自由派的失败,很大程度上是因为他们不理解保守派的世界观,没能像保守派那样敏锐地意识到政治的道德维度的重要性。后者懂得政治同时事关家庭和道德,有关神话、隐喻和情感认同,他们已经成功设计出了一套符合保守主义价值观的语言灌输给选民,为自主、自由、正直、法治、规则乃至美式生活方式之类的词语都打上了保守派的烙印。自由派则只能在保守派设定的概念框架内反击,为保守主义者所反对的东西辩护。以“大政府”和“政府支出”为例,这些议题本身不是问题的关键,事实上,保守派同样会在自己认为道德的事情上支持大政府和政府支出(比如国防),他们不过不希望政府在社会福利或支援社会弱势群体这些自由派倡导的方面投入而已。

“自由派需要认识到,一种总体的、连贯一致的自由派政治需要建立一个连贯一致、根基深厚而强大有力的自由主义道德的基础上。如果自由派对他们所支持的哲学、道德与家庭之间的联系不以为然,不仅将继续在选举中失败,而且反过来还要为保守派成功阻碍美国进步承担责任。”莱考夫写道。

就在《美国夫人》上映的2020年,ERA有了新的进展。今年1月,弗吉尼亚州成为继伊利诺伊州和内华达州之后第38个批准ERA的州。2月,美国众议院以232票赞成、183票反对表决撤销了ERA获得各州立法机构批准生效的最终期限。投票结果大体反映了两党立场:五名共和党人支持这一决定,民主党中则无一人反对。

这一决议意味着ERA依然有望成为美国宪法的一部分,这个国家的女权运动依然在前进,尽管前景并不明朗。自由派是否能重新夺回话语权,将包括女权运动在内的左翼政治议程再次推入美国主流社会的视野,将在很大程度上决定美国政治的未来走向。

参考资料:

【日】上野千鹤子.《父权制与资本主义》.浙江大学出版社.2020.

【美】乔治·莱考夫.《道德政治:自由派和保守派如何思考》.社会科学文献出版社.2019.

【美】伊曼纽尔·沃勒斯坦,兰德尔·柯林斯,迈克尔·曼,格奥吉·杰尔卢吉扬,克雷格·卡尔霍恩.《资本主义还有未来吗?》.社会科学文献出版社.2014.

《The True Story of ‘Mrs. America’》

https://www.smithsonianmag.com/history/true-story-mrs-america-180974675/

《'Mrs. America’ Review: The Voice of an E.R.A.》

https://www.nytimes.com/2020/04/14/arts/television/mrs-america-review.html

《House Votes To Revive Equal Rights Amendment, Removing Ratification Deadline》

《从美国推出最严堕胎法案谈起:宗教为何加剧了美国政治分裂?》

《Women In The Workforce Before, During, And After The Great Recession》

评论