记者 |

编辑 | 黄月

夜晚降临,少年的房间幻化成一座潜水艇,书桌变成控制台,前方的玻璃透出深海的景象,他和他的副驾驶皮卡丘,还有队员妙蛙种子一起在海中航行。皮卡丘说,皮卡皮卡意思是Captain Chan我们出发吧;妙蛙种子说,种子种子的意思是一切准备就绪……

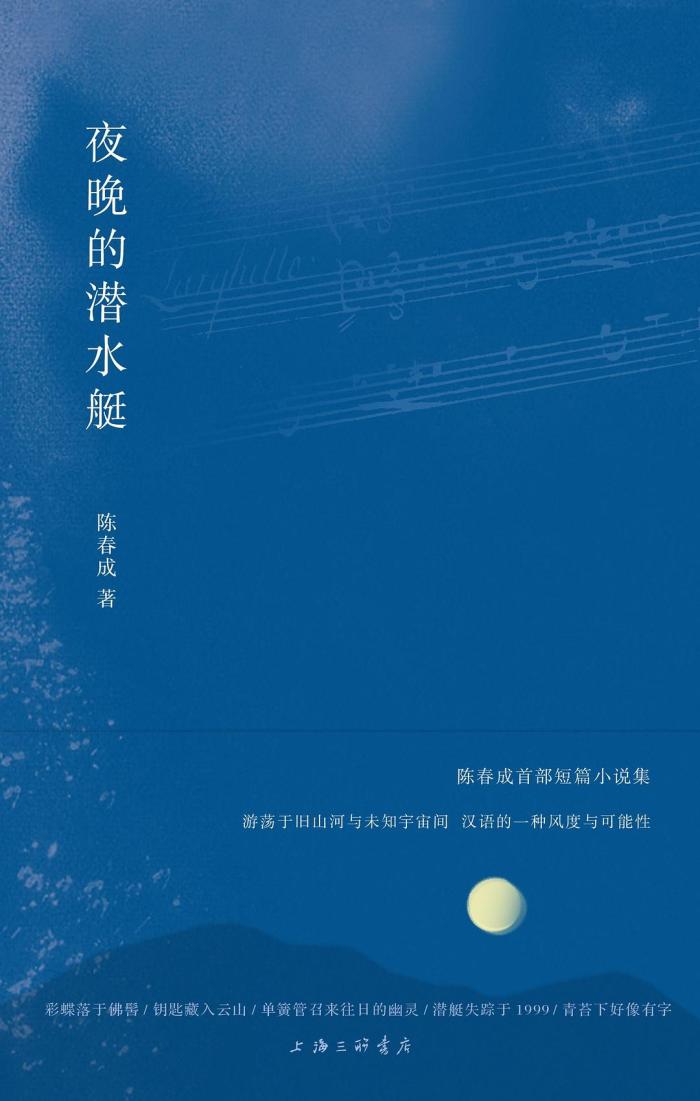

这样的幻想画面出自陈春成的小说《夜晚的潜水艇》。他的同名短篇小说集日前出版,集子收录了包括《裁云记》《酿酒师》《音乐家》在内的多篇小说。这些故事有着相似的幻想元素,在某种程度上也都在讲述有关沉迷的故事——当人们沉浸在某种技艺中,可以达到与天地共通的境界:沉迷对联的人,在对联完整之时,会听到凤凰的鸣叫,同时天降情霜;酿酒师混合五行酿出的酒中有无尽的黑,有瑰丽的星云,凡是看过这坛酒的人都对世间事不屑一顾。

由一门技艺延展至宇宙万物,由微小事件想象到更普遍更宏大更抽象的关联,这种玄妙的趣味从何而来?有哪些文本或经历影响了他的写作?界面文化(ID:Booksandfun)连线陈春成,与他谈论了他小说中的山气、精灵宝可梦、宿命论与短篇小说的艺术。

山间幻想

陈春成的家乡在福建闽东,是群山间的一个小县城。“人在周围群山环绕会有比较安宁的感觉,每天看着周围的地平线,能看到山脊的曲线。”陈春成说,小时候他就喜欢往山里跑,也注意到了城市与城市、县和县之间的荒地,那片地方除了村民去砍柴之外,几乎没人上去,他对那个区域很着迷,“它既不像旅游景区那样优美,有精心设计的景点,也不是那种完全莽莽苍苍的原始森林。”他还记得,在小时候父亲带他从福州回县城的路上,一只小兽——不知道是松鼠还是黄鼠狼——从车灯前一闪而过,只见油亮的皮毛。“群山间似乎有无数秘密,而这些秘密正以一种人们不能理解的方式运行,”陈春成说,开车经过山间公路时,他有时候会想到,在树林中或者山头上,也许有只小动物正望着自己。

对这块神秘区域的迷恋也渗透到了他的写作当中,最为明显的当属短篇小说《竹峰寺》与《裁云记》。《竹峰寺》围绕一所处于荒地之中的寺庙展开,在从宁德到屏南盘山的公路上,穿行于山间隧道,短短的二十秒里,“我”看见了茂林之中露出一角黑色飞檐,由此产生了好奇之心;大学毕业之后的暑假,“我”上山拜访竹峰寺,见到了山上的同龄人和尚本培;六年后再次上山,心情不同以往,也知晓了寺庙的历史过往。《裁云记》写的是位于山间的“云彩管理局”员工的故事,主角的职责包括修剪云彩、维护机器,一个人的山居生活相当安逸,黎明时可听见青苔滋长的声音,夜里免费收听各类鸟兽的吟唱,他收拾好工作,闲暇时就沿着荒草丛生的小路下山去最近的站点搭车。

提到竹峰寺,陈春成确实曾在回乡路上见过山巅上的一个屋檐,但那并非寺庙,而是被遗弃的村庄。但他说,竹峰寺这样的寺庙在他家乡确实存在,小说里的人怎么上山,现实中的人们也是一样。在《竹峰寺》里,“我”先是搭乘乡间大巴在附近站点下车,再徒步走到山峰脚下,找寻上山的路,半途还遇到了山间小兽——“山路还算好走,多是土路,难走的地方垫了石块。走到半山腰,树丛中蹿出一只小兽,月光下远远地站住,向我望了一眼,又急急地回身蹿入林中。”

寺里的慧航和尚如同一位企业家,善在不同人群中周旋,这也取材自他在现实生活中见到的僧尼形象。有读者注意到慧航与汪曾祺笔下的尼姑仁慧相似,问陈春成二者是否有关,他说,这种入世的僧尼形象在他的家乡是相当普遍的。在他爷爷卧病在床时,有一天有人叫门,“是一个扬州和尚,骑着电动车,拎了一箱牛奶和手串来看望,因为爷爷以前给他的寺庙捐过钱。这是相当入世的和尚。”他也曾与佛学院毕业、留在本地的和尚聊天,感到他们的坐标系与世间人的仿佛不是同一个,那是一种既入世又不是特别沉迷其中的状态。

“技近于道”

细心的读者可以发现,《夜晚的潜水艇》收录的几篇小说,例如《传彩笔》《酿酒师》和《裁云记》,有着相似的故事走向。主角们沉耽于不同知识与艺术的门类之中,以此达到与世间万物相通的道法,不论是酿酒(《酿酒师》)、铸剑(《尺波》)还是音乐(《音乐家》),都是以不同的技艺为载体来达到同一种境界。

在《传彩笔》中,主角得到了一只神奇的传彩笔,借助它顿悟了之前写作的笨拙和不足,捕捉到世间万物的神采,然而这根笔写出的东西一旦触及旁人就会消失为无物,除了写作者自己,无人能够见证写作的狂喜,小说给出解释:“对宇宙而言,任何形容词都无效,宇宙既不美,也不丑,因此全宇宙的美与丑应是等量的,二者之和应为零。”在《酿酒师》里,为了酿出最好的酒,酿酒师将碧绿的老春酒、赤红的昆仑绛、乳白色的无名酒、黑色的大槐酒和金黄的真一酒合为一体,五种颜色的酒在坛中互相排斥、互相融合,最终归为空虚,饮酒的人被世间人遗忘,看过酒坛的人也都从此对世间不屑一顾。

《裁云记》里的“我”也追寻着不同门类的学问,并警惕着陷入学问的“无穷洞穴”之中。“我”在山上时,先是研究海洋古生物学,一些知识在脑中沉积如珊瑚,一些则如遮天蔽日的鱼群,直到梦见了一只沧龙,才停止了学习;接着又研究建文帝的去向,从清初笔记的线索,转至研究道家术语,后来又梦见了14世纪的那场红彤彤的大火,才知晓应该停止,因为再研究下去,“我”就陷入这些洞穴之中,终生无法脱身了。“我”下山后进入了一个筒子楼,见证了更多毕生掉入洞穴、无法摆脱研究的人们,有人耗费毕生研究开膛手杰克的身份,有人试图复原已经失传的乐器,有人钻研密码学,有人一心证明四色猜想,执迷于对联的老人相信这个说法,对联的字词来自不朽的诗句,一旦对联闭合,就抵达了一切文字游戏的终点,“世间文字会尽数消失,宇宙恢复神圣的缄默。”饶有深意的是,老人在与“我”交流关于人生与洞穴的关系时说,“有的人会注定掉进某件事情里去,绕也绕不开。有的人就不会,一辈子活在洞穴和陷阱之外,一样活得好好的,通常会更好。”

陈春成说,对沉浸于自己的世界和技艺中的人,他特别有同感,因为自己也正身处这个阶段,向往“技近于道”的境界。他引用“堪笑浮生百可忧,能专一艺是良谋”“人情必有所寄,然后能乐”来解释这种对知识和技艺的沉迷,并将汪曾祺的《鸡鸭名家》《艺术家》以及阿城的《棋王》《树王》都视为“技近于道”的范例。

诗意抚慰

在心比较乱的时候,陈春成说他还是想回到中国古代的文本,他这两年读了很多苏轼、杜甫、白居易和韦应物,“有人觉得古人对世界的见识幼稚,确实有一些方面是,但在调理心境上,古人是最擅长的。”“圆荷浮小叶,细麦落轻花”(杜甫),“竹外峰偏曙,藤阴水更凉”(王维), “唤客煎茶山店远,观人获稻午风凉”(黄庭坚),“青枫江上秋帆远,白帝城边古木疏”(高适),近些年,这些诗句给予了陈春成很大的安抚。在小说里,我们也能看到这种心性影响的印记——《竹峰寺》里的“我”坐在寺门外的石阶上,看天一点点黑下来,想到的是柳宗元《始得西山宴游记》的段落,“苍然暮色,自远而至,至无所见而犹不欲归。心凝形释,与万化冥合。”小说写“我”在寺门外看日暮的体验,几乎是对“心凝神释,与万化冥合”的解释,“在一点一点黑下来的天空中,什么都显得无关紧要。你先是有点慌,然后释然,然后你就不存在了。……在黄昏和夜晚的缝隙中一次又一次地消融。你就很难再回到真实的人世间,捡起上进心,努力去做一个世俗的成功者了。”

除了诗意的慰藉,陈春成也在古诗中得到了文艺理论层面的启发。他说,“苏轼引用孔子的两句话:一句是 ‘辞达而已’,说的是文辞只要能表达意思就可以了;另一句是 ‘不文不远’,意思是文采不好,不能传得久远。这两句话是否自相矛盾?其实并不。”他解释道,“真正好的文笔,就是达,达不是不文,若能穷物之妙,写出千万人都无法形容出的感受,就是最好的文笔了,描绘出雨怎么飘洒、花怎么落下、云怎么流动,只要能形容出那一瞬间的状态,这句诗就可以传至千古,是不朽的,而不一定要含有什么治世名言和哲理。如果能留存住宇宙中、内心中某一个优美瞬间,这就相当于另一种伟业。”这种观念在《传彩笔》一篇中也得以窥见,主角得到了一只传彩笔之后,他要写出草叶的脉络、流水的纹理、夜晚林中的声响,甚至是一秒钟、一立方米,最终决定书写真正不朽之物,甚至将全宇宙纳入体内。

在采访中,陈春成也谈到了短篇小说的艺术,他认为情节浓淡与小说好看关系不大。“比方说汪曾祺的情节就淡,但他的小说好看。写一个人早起做烧饼、卖卤味一天的生活,语言和细节写得很好看,这时候情节已经不重要了,比一些办公室风波、谁和谁出轨或谁杀死了谁的情节,好看得多了。”他还讲到自己迷恋博尔赫斯的玄想和叙事手段,从契诃夫的写作里寻找语感,写《音乐家》(苏联背景)的时候,语感不能像《竹峰寺》那样,所以看了一段时间汝龙翻译的契诃夫。

此外,他也表达了对现在流行的《纽约客》风格小说的看法,“现在国外好多小说都是《纽约客》的风格,开头就是几个人名,对话,不太经营情节,日常中开个头,淡淡地意味深长地结尾,这是高明的写法,但老这么写、许多人都这么写,有点阅读疲劳。”陈春成说,他不太喜欢上来就是人名和对话,不点明人物关系讲了一大半才明白过来的写法,好像人物关系成了小说最大的悬念。他认为《纽约客》那样的写法容易显得像个不动声色的高手,但对初学者而言是危险的,“因为一些基本技法还是得掌握的,比如情节的经营、修辞的技法、场景的切换、比喻的准确,不能一开始学就都理直气壮地扔了吧。” 他也补充道,情节不光有外在的,也有内倾的情节,就像《传彩笔》,人物是静止的,情节发生于他的头脑中,“人物有时未必像通常那样往来奔走、与人交接,一个人出神片刻,脑中掠过的幻境未必比一整篇《洛神赋》逊色。”

- 对话陈春成 -

界面文化:虽然宝可梦在全世界范围内都非常流行,但在小说里看到还是头一回。可以讲讲精灵宝可梦吗?

陈春成:我也只有在《潜水艇》这篇写到了宝可梦。幻想比卡丘和妙蛙种子陪着我,这确实是真的,它们是我最喜欢的两只,比卡丘是活泼一点的,妙蛙种子是安静温和一点的。我小时候和邻居的一伙朋友都非常迷恋宝可梦,那时叫宠物小精灵,我觉得不存在宝可梦的世界有点乏味。我只承认前二百五十一只宝可梦的合法性,后面的越画越差了,设计得太草率。主要很喜欢小精灵的造型设计以及属性和性格,它们有很好的分类方法,有火系、水系、电系、木系,有点像我们中国古代的五行,符合万物都井井有条的秩序。

小精灵的故事相当有趣,有些会埋一些很深的梗。比如有一集快龙的灯塔,讲灯塔引来了一只神秘的巨兽,巨兽认为雾角是同类,而那只巨兽就是快龙,这个故事脱胎于科幻作家布拉德伯里的《浓雾号角》,我前几年才发现藏了这个梗在里面。还有一只叫梦幻——这是传说中的神奇宝贝,它在世界上漫游,在海底或太空月下飘过,形象是一只淡紫色的小猫,充满神秘和寂静的感觉。《潜水艇》确实是小时候亲身的幻想,把自己的房间想象成一个潜艇,夜里这个环境就游移开原来的位置,到海中冒险。

界面文化:《裁云记》里也有一个狐狸幻化成形会说话的情节,这是从中国古代志怪里脱胎出来的吗?

陈春成:倒不一定是志怪或《聊斋》里的,可能是安房直子或者村上春树的。为什么不能有狐狸呢?都这个年代了,一个狐狸会说话,实在不需要作者来解释或大惊小怪了,我写的时候也没有想定义成是童话还是严肃文学。

界面文化:倒不必是都要落实,落实了反而失去了玄妙的趣味。

陈春成:《竹峰寺》的核心看起来是像一个弱化的侦探小说,有一个藏和找的引子,但我想讲的不是外物,还是一个人如何调伏、安顿自己的内心,那种无常感是真实的感受。以前我特别喜欢县城的一条路,是我初中每天上下学的路,两边有很多八九十年代建的青砖房子、一些单位的宿舍筒子楼,街边的小巷是很熟的地方,是我经常做梦会梦到的场景。现在闭上眼睛还历历在目,有一天突然就没有了,当时就感到无常。对一个小孩来说,自幼生长于一个老屋里,他觉得这跟天地一样长久,无法想象没有这个东西之前的世界是什么样的,也无法想象它会消失。这种消失给人无所凭依的感觉。《竹峰寺》其实是一个简单的、关于安放的故事。

界面文化:你在之前的活动里提到,相信宿命论,相信的是它的审美性。可以展开说说吗?

陈春成:我不是相信,如小说里提过,只是欣赏它的审美价值——有一种冷艳,和它的不可证伪性——质疑它的行为也包含在宿命中。我们现在普遍相信的是,宇宙是时间和空间的漫无目的的总和,跟宿命论相比,少了一点美感和秩序感。有时抛开理性,容许自己短暂地体验一小会宿命论的冰凉,也是挺好玩的。以及博尔赫斯迷恋的时间循环,一切发生过的都会事无巨细地再次发生,眩晕之中有一点安定。这不是什么新鲜的说法。

界面文化:分享一下纯文学阅读之外的类型文学阅读吧?

陈春成:我不太喜欢很硬的科幻,很喜欢的作品有《神的九十亿个名字》还有特德·姜的《巴比伦塔》。《神的九十亿个名字》提升了文字的神性,结尾收得很利落,若展开就是一篇很普通的小说。《巴比伦塔》的结尾,他们的天地在尽头连接,就像雕版滚筒,跟他们的世界比,我们这个球状的世界拙劣了很多。其实古代也有类似的世界观,天方地圆,陆地浮在巨鳌的背上。

我是推理小说的爱好者,若柯南只是零星写了几篇而没有形成推理小说这个门类,福尔摩斯的《马斯格雷夫礼典案》《六尊拿破仑半身像》《金边夹鼻眼镜》都可以成为短篇小说中的小小杰作。我对侦探小说高智商的谜题倒不是特别感兴趣,而是喜欢这种氛围,小时候看《巴斯克维尔的猎犬》,尤其迷恋荒原、迷雾、泥沼中的古老庄园,深夜从长廊的窗口望见黑暗中一点闪烁的烛光,荒野深处有人在打着暗号。

陈春成 著

理想国·上海三联书店 2020年9月

评论