一个母亲所能做出的最糟糕的事情是什么?这个问题萦绕着埃琳娜·费兰特的所有小说,在她的第三部小说《暗处的女儿》(The Lost Daughter)中,它成了压倒性的核心主题。48岁的比较文学教授莱达·卡鲁索在海边租了一套公寓过暑假,在那里她努力工作,并反思自己与两个女儿的关系。她有没有辜负她们?她在乎吗?

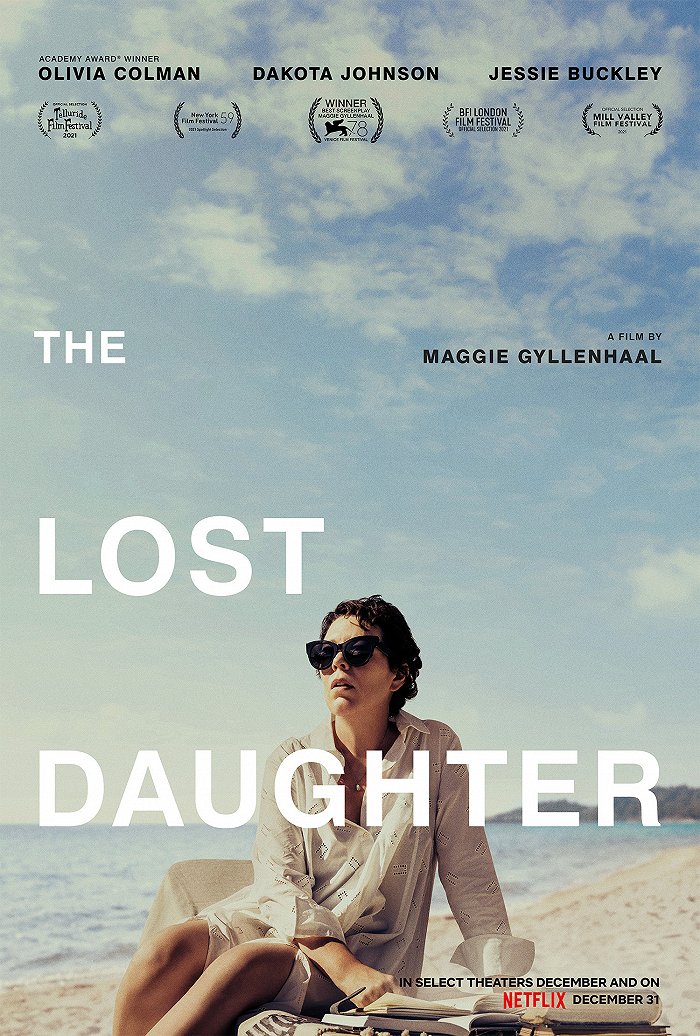

在演员玛吉·吉伦哈尔的这部导演处女作中,莱达由奥利维娅·科尔曼和杰西·巴克利(在闪回中)饰演,两人共同捕捉到了书中的一些怪异和暴力:母性的粗糙边缘,以及其中残酷和愤怒的时刻。这是费兰特的第一部英语改编电影,吉伦哈尔的剧本惊人地忠实于原著,结构上更像惊悚片,在今年的威尼斯电影节上获得了最佳剧本奖。导演的选角安排更加不拘一格,其明星阵容还包括达科塔·约翰逊、因《正常人》而崭露头角的保罗·麦斯卡、艾德·哈里斯和彼得·萨斯加德(吉伦哈尔的丈夫)。

要将一本充满隐喻、讲述不可靠叙述者狂热梦想的书变成现实,并不是一件容易的事。吉伦哈尔曾说,她第一次读到这部小说时,她想,这“多么令人兴奋和危险啊”,于是开始给费兰特写一封长信。到了中年,莱达被在同一海滩度假的一个年轻女人(约翰逊饰)迷住了:她是一个坏妈妈,注视着一个好妈妈,好妈妈宠爱着她的女儿,而女儿宠爱着她的洋娃娃。小女孩短暂失踪后,莱达偷走了洋娃娃,给它买了新衣服,从它嘴里抽出一肚子海水和一条虫子。洋娃娃是费兰特小说中反复出现的隐喻——堕落的孩子,失踪的女儿。

这本书只有140页,具有费兰特后期作品中较少出现的清晰和克制的特点。它也可以很有趣,吉伦哈尔和科尔曼倾向于这样做。莱达屈服于她最离经叛道的冲动:她抛弃了她的孩子,毫不犹豫地欺骗了她的丈夫,偷了一个孩子的东西。但她并不后悔。“多可怕啊,这是为什么?”当莱达说她离开了她的女儿们时,一个女人问道。她回答说:“我很累。”

吉伦哈尔在2018年获得了改编权,费兰特当时写道,她会让吉伦哈尔自由发挥:“我们在男性的笼子里待得太久了——现在这个笼子正在坍塌,女性艺术家必须完全自主。”她补充说,她不会给男性导演同样的自由。所以我开始问她和吉伦哈尔的关系是如何发展的。

************

2018年,你写道“玛吉·吉伦哈尔是我喜爱的演员”。你对她的作品了解多少,你们是如何合作的?

埃琳娜·费兰特:在电影《秘书》之后,我想我几乎看了她在意大利上映的所有作品,包括电影和电视剧。玛吉·吉伦哈尔很棒,她有一种独特的美,在银幕上的表现充满了智慧的能量。当我发现她对《暗处的女儿》感兴趣时,我立刻认为她会做得很好。我对此很确信,读了她的剧本后,我给她唯一的建议就是不要让自己被类型片(危机中的情侣、惊悚片、恐怖片)的规则所束缚,要坚持一种“略微狡猾的现实主义”。遗憾的是,我们的来往太少了,不足以开始一段更复杂的关系,即使只是书信来往。

你还写道,吉伦哈尔可以自由地把《暗处的女儿》拍成她自己的——“即使她只是想把它当作自己创作冲动的跳板”。她有多忠实于原著,或者说她的创造性如何?

埃琳娜·费兰特:我通常避免根据电影对书的忠实度来称赞它。一部好的小说是难以捉摸的,作为电影制作人,你不可能真正拥有它,你只是对它有了一个想法,然后你把这个想法付诸实践。当然,这丝毫不能证明那些电影制作者是对的——他们认为自己可以把一本书想拍成什么样就拍成什么样。草率地低估小说的策略往往会导致混乱,结果是灾难性的,特别是在叙事方面。

那么,怎么样才称得上是一部根据好书改编的好电影?它捕捉到了写作的每一个冲动,并找到了方法将其转化为影像。这种努力需要的不是忠实,而是创造,而且往往是背叛。我们的目标是抓住这本书的核心,或者至少是编剧和导演对它形成的想法。如果做到了这一点,那么最不忠实的电影可能会神秘地接近原著。吉伦哈尔就是这样。她的电影看起来非常接近小说,正是因为它对背叛忠贞不渝:这是最有成效、最令人惊叹、最难以做到的一种忠诚,在生活中也是如此。

你最喜欢这部电影的哪一点?在这个你自己的故事中,有没有什么地方给你不一样的印象?

埃琳娜·费兰特:说实话,我喜欢整部电影。吉伦哈尔做出了真正的电影:她相信影像;没有画外音来帮助故事发展;对话是暗示性的;手势饱含感情,即使只是暗示;过去在现在的闪现是令人信服的;一些小事件自然而然地引发了一种越来越紧张的气氛。而且,她能将书中意象转化为有着自己风格的影像,这一点非常奇妙:闪烁的灯塔光束、一碗美丽却已经腐烂的水果、枕头上的蝉、削成蛇形的橙子皮、藏在洋娃娃肚子里的虫子,等等。人物的每一个动作都是模棱两可的,揭开又藏起来,藏起来又揭开。因此故事流畅,却又沉入其黑暗面,在内部挖掘。是的,这是项了不起的工作。

片中有一个时刻——确切地说,有两个时刻——在我看来有一种罕见的强度。在第一个时刻,年轻的莱达——杰西·巴克利饰演,我们不应该错过她的表情——向她困惑、惊慌的情人承认,她和女儿们的电话让她厌烦,也让她们厌烦。第二个时刻,也是最可怕的时刻,由无与伦比的奥利维娅·科尔曼扮演的莱达,控制不住地哭泣着承认,当她离开孩子们时,她真的感觉很好。这是这本书的核心,在银幕上,它以一种令人痛苦的力量冲击着我。

你说过这部小说比你的其他小说更冒险——你是在“没有救生衣的情况下冒险进入危险的水域”。为什么这么说?你重读过它吗?

埃琳娜·费兰特:没有,自2006年这本书在意大利出版后,我就没有重读过它。如果我没记错的话,初稿可以追溯到1990年代末。但从2003年开始,我重写了很多次,我似乎不知道如何结束它。长久以来,我一直觉得有必要讲述一个女人如何在巨大的痛苦中放弃自己的孩子,感到的不是内疚,却是轻松、全然的快乐。我想描述那种喜悦感并没有消失,即使这个女人回到家,被她自己的矛盾打败,并在母职和工作之间寻求艰难的平衡。但荒谬的是,作为叙述者,我自己却感到内疚。我很不安,因为我在钻研那些素材,但我越想停下来,就越高兴地继续钻研下去。

这本书是以意大利南部为背景,而电影是在希腊拍摄的,由美国人执导,英国人主演,还有一个国际演员阵容。你觉得改编过程中有什么得失吗?

埃琳娜·费兰特:我刚提到的背叛就包括这些以及其他一些方面。有些对我这个作者来说是痛苦的,它们可能导致叙述机制的严重简化,更糟糕的是,导致角色缺乏可信性,但这并没有发生。在我看来,这部电影有一种力量,与地点变化以及“意大利风情”和“南方风情”的丧失截然不同。

你怎么看待奥利维娅·科尔曼对莱达·卡鲁索的诠释?

埃琳娜·费兰特:你知道,当你写作的时候,人物的身体特征是确定的,但又是可变的。词语可以界定某个东西,但也会使之模糊不清,这就是每个读者都把这本书当成自己的私人书籍的原因之一,甚至作者心中也有一个与出版版本仅有少部分重合的文本。

一旦把它拍成电影,事情就明显变得复杂起来。电影是用身体制作的,而这些身体的特征不可避免地被明确界定。另一方面,写作和阅读则跳过一些内容,明确另一些内容,并为不确定的内容留出广阔的空间。吉伦哈尔打算拍这部电影的时候,我不得不承认,我当时想的是:她本人演莱达会非常合适。后来我听说饰演莱达的是我非常喜爱的奥利维亚·科尔曼,我很高兴,于是我逐渐摆脱了对吉伦哈尔版莱达的想像,谨慎地靠近科尔曼版莱达。我时不时把它当做一项试验,等待电影的上映。

今天我可以完全自信地说,科尔曼是这个用影像讲述的故事的真正力量。如果说闪回部分是如此自然地流动,这不仅因为巴克利很出色,也因为科尔曼赋予了莱达复杂的内心世界,没有任何想法、感觉或记忆不会在她的脸上、在她的眼睛里、在她的手势上闪烁,哪怕只有一瞬间。是的,她是一个非凡的莱达。

还有没有其他表演让你印象深刻,或者让你感到惊讶的?

埃琳娜·费兰特:杰西·巴克利,她和科尔曼融为一体,跟两个孩子一起度过了难忘的时刻——更不用说非常艰难的时刻了。但说真的,我对他们所有人都很满意。达科塔·约翰逊和奥利维娅·科尔曼在莱达给尼娜别针的那场戏中尤其感人。

你有没有和别人一起在电影院观看过你的作品?你有没有过冲动,想要公开说:“那是我的作品!”就像你的某个角色可能会违背他们更好的判断那样?

埃琳娜·费兰特:这种经历反复出现过。第一次发生在25年前,当时我看了马里奥·马托内(Mario Martone)根据我的小说《讨厌的爱》改编的电影。看到它极其感人——这是我第一次接触电影界——我非常高兴,并为这个成果感到骄傲。我喜欢这点,即这部电影源于我的作品,我经常向朋友和家人夸耀它。但仅此而已。

这部电影与小说的一个不同之处在于,在闪回中,莱达的母亲缺席了,艰难的母女关系也没有出现。你觉得遗憾吗?

埃琳娜·费兰特:在吉伦哈尔选择的含蓄节制风格中,对母亲有短暂提及,还有母亲送给莱达的洋娃娃,在我看来已经足够了。然而,我的确为这些缺失感到遗憾:莱达两次怀孕的差别,一次容易,一次困难;重点是与孩子们在一起的快乐时光;还有那个尽一切努力让自己看起来像个完美妈妈的家族友人,羞辱了莱达;以及我故事结尾那句简短的话:“我死了,但我很好。”不过,这部电影已经时长两个小时了,而且它本身就很好。母性的黑暗、暴力背景仍然有力地浮现出现。

这个故事围绕一个失踪的洋娃娃展开,这也是“那不勒斯四部曲”中反复出现的主题。这个意象是从哪里来的?

埃琳娜·费兰特:我想我玩娃娃玩得太久了。甚至到了13岁左右,我还总是觉得它们是有生命的,很难与它们分开。它们的象征意义是复杂的,可能在我写作时也在起作用,我不知道。但在我的故事里,娃娃确实是我小时候的样子:不是玩具,而是我的女儿、我的朋友、我的敌人,有时是我的母亲,全都沦落到服从我的地步。

Netflix也在改编你的最新小说《成年人的谎言生活》(The Lying Life of Adults),将在那不勒斯拍成八集连续剧。你会参与吗?

埃琳娜·费兰特:我的角色是阅读剧本,如果我觉得有必要的话,就会介入。对几乎所有由我的书改编的电影作品,我都是这样做的,这是很费心费力的。有时我对别人的作品很满意,有时我想自己从头写到尾,再重写。但是,我想强调一点,我并不看守我的小说,我自己也经常提出书中没有的场景。事实上,我希望有更多的创造。

[意大利] 埃莱娜·费兰特 著 陈英 译

99读书人·人民文学出版社 2021年

我不能接受的是,在没有充分的、令人信服的理由的情况下,我的文本被颠倒过来,因此我坚持自己的想法,但主要是因为我担心影视化的版本能否取得成功。总的来说,我的建议是一丝不苟、非常坦率的,这与其说是由于我的性格,不如说是由于我缺乏安全感。

参与剧本不是我的工作,我同意做这个是因为我很好奇,也因为我一直对电影充满热情。我很快就意识到,也许从一开始就意识到了,把你的期望建立在剧本上是有风险的,你必须等着看电影。看初次剪辑版的那一刻是我最害怕的,是我最沮丧的时候,也是我最兴奋的时候。

但我想说的是,即使我在合作剧本时是个大麻烦,如果有什么东西能让我这个观众着迷,我就会被迷住,我对缺点是宽容的。迄今为止,与我合作过的导演都知道这一点:马里奥·马托内、萨维里奥·科斯坦佐、爱丽丝·洛瓦赫、丹尼尔·卢切蒂。我最喜爱的时刻——可惜很少——是电影将书籍从我心中抹去的时刻,那一刻我成为了观众,被银幕上的东西所吸引,爱上了电影,就像我一生中所不断经历的那样。

(翻译:刘溜)

评论