记者 |

编辑 | 黄月

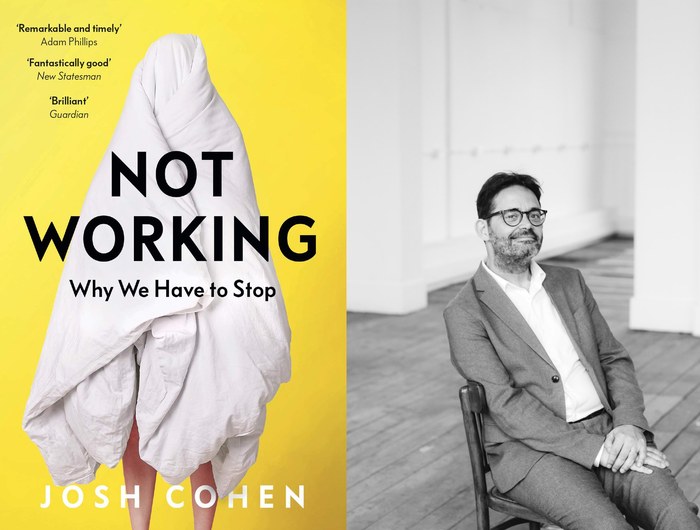

当生活陷入僵局,无所事事竟成了一种自我成就的有效方式。在《什么都想做,什么都不想做》(Not Working)一书中,伦敦大学文学教授、精神分析学家乔西·科恩(Josh Cohen)将不工作的人(inertia)分为四个类型:倦怠者(burnout)、懒虫(slob)、白日梦想家(daydreamer)以及游手好闲者(slacker)。

倦怠者开始被盲目的冲动驱使去行动,却猝不及防地脱轨,沉入地底,在日本属于蛰居一族。懒虫活跃在我们熟悉的儿童动画片里,他们是史努比、加菲猫,公开好吃懒做,恬不知耻地拒绝工作。与受到地心重力拉扯的前两者相比,白日梦想家和游手好闲者更有脱离重力、超越现实的冲动——白日梦想家锁上了房门,拒绝响应社会现实;游手好闲者从规律的生活中退出,按照自己的节奏生活。这四类人各有其特质,彼此也有重叠的部分,但都证实了从“永动的惯性”中停下来的意义。

将疲倦作为起点

被视为倦怠者的蛰居族或许能让我们重视当下社会与文化的顽疾,作者引用斋藤环《蛰居族》的观点认为,蛰居是对个体差异和个人异见遭到抑制的沉默抗议和绝望表达。人们借由蛰居族展开反思:当下的社会是否要将所有人都变成蛰居族呢?虽然大多数人的症状没有那么极端,但内心深处都有一个与蛰居族深有共鸣的秘密角落。

人们一方面对坐享其成的懒虫感到懊恼,另一方面又让许多懒虫成为了经典文学人物:冈察洛夫的《奥勃洛莫夫》书写了一位常年躺在被窝里、将自己裹成一团茧的特殊人物,他拒绝朋友起床拥抱生活的建议,将躺着当做人生的正常状态。长卧于床的奥勃洛莫夫也成为了“躺平派”著名代表人物。为躺平辩护的贝恩德·布伦纳说,每个时代都有自己的奥勃洛莫夫——他怠惰乃至多余,但因怪癖使人尚存一丝同情。

[德]贝恩德·布伦纳 著 南曦 译

新经典·南海出版公司 2021年

狄德罗笔下的拉摩是另一位著名懒虫。在小说《拉摩的侄儿》中,拉摩秉持快乐至上原则,而非刻苦忍受、自责自省,他无耻宣称想要吃珍馐佳肴,睡弹簧软床,通向生命的平静终点。

白日梦想家看似生活的逃兵,却极具创造力,创作出了属于自己的具有无限可能的现实。美国诗人艾米莉·迪金森退回到自己的卧室里,并不是退缩到无精打采的休止状态中,而是以隐居来超越尘世的种种法则传统。

至于游手好闲者,他们冷漠、多疑,遵从自我的节奏,拒绝行动和明确的目标,从而得以保留自己的个性。在抵制教条和信仰狂热时、在对社交媒体的意见领袖保持谨慎时,冷漠和多疑都成为了美德。乔西·科恩本人即是游手好闲者其中一员。读博士时,他曾因缺少目标、无所事事而神思迷茫,后来才发现自己的好奇心与固定的工作安排并不协调,工作效率并不是靠自律鞭策出来的,而是由无纪律激发出来的,所以他并不应该为浪费时间与金钱而焦虑。

“我读书、思考、写作,有时是心血来潮,有时是通宵达旦,有时是利用一刻钟的茶歇时间,有时是放空一周后自然而然的成果。”在努力与任其自然之间,科恩选择后者。他认为努力反而会限制创造力的发展,“我们努力认真的观察、倾听和思考模式几乎不可能把我们带到未知之地。” 这或许与也长期处于愤怒倦怠、等待灵感降临的杰夫·戴尔有共通之处——戴尔称,事后想起来那些伟大的时刻,都是对无所事事的日子的回响。

被剥夺的单纯和慵懒

乔西·科恩思考的问题之一是,为什么停下来如此艰难?“强制乐观主义”是他发现的思想特征之一。如今充斥于广告、心灵鸡汤读物之中的是“活跃”、“责任心”和“积极主动的声音”,即使是领取求职公益津贴的人也要证明自己付出了积极的努力,不管求职者多么沮丧,他都必须让自己适应这套“强颜欢笑、积极进取的繁文缛节”。而这种文化导致了大众的冷漠,即使感受到了意义与欲望的丧失,也不敢站出来反对对不够积极者的谴责。

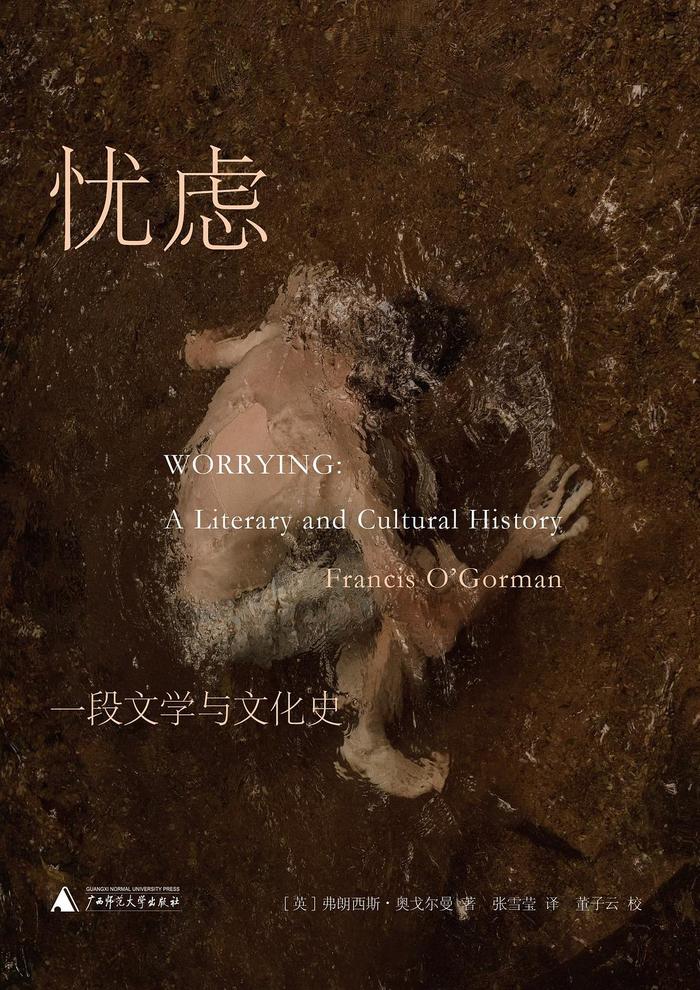

在当下社会中,我们需要不断去选择、站队、参与和取舍,在所谓的“选择的暴政”下,人们被刺激过度以至于神经衰弱。“每个人都可以成为他想成为的人”这一点引发了强烈的躁动不安。在《忧虑》一书中,弗朗西斯·奥戈尔曼已经证明当代的市场经济塑造了选择的精神,社会鼓励人们主动选择,甚至控制自己的长相与脾气(借助整形术和脾气管理课程),后果就是选择者需要自行承担成败,自由的选择孕育着更多的内疚与自我责备——自我批评取代了社会批判。科恩曾遇到这样的病人,“你可以做想做的任何事”被注入了病人的内心,成为了让她百爪挠心的内在诉求。

[英]弗朗西斯·奥戈尔曼 著 张雪莹 译

新民说·广西师范大学出版社 2021年

对行动、目标的执着同样塑造了人们的生活,当人们坚持用密集的日程表安排计划自己的行动时,就剥夺了“最单纯的体验,即存在(being)的体验”。关于存在,他解释道,身心的忙碌加深惯性般的一成不变,未知和以外也就无法闯入,存在即是治疗这种惯性的良药。作者以奥斯卡·王尔德反对行动派,称狂热的行动只是在巧妙地掩盖自身的空虚,行动是无事可做之人的避难所。天职观将工作从实用的谋生手段转变为神圣的目的,而人的本质是工作的信念也意味着人们需要为了履行职责,适应不属于自身的节奏,压抑住任何与此无关的、无用的冲动。

“这意味着要置身于水泄不通的车队里,或是在拥挤不堪的站台上等待晚点的火车,这意味着努力让身心适应键盘、收银机的节奏,这意味着要在紧迫的截止日期内完成任务,压抑任何想要小憩或散步的冲动。我们之所以不喜欢劳动,是因为劳动让我们以不属于自己的方式过活。”

乔西·科恩写道,这也确保了一种始终无法专注的文化,静止不动、虚度时光的空间消失,事物的真正“关机”状态不见了,人类生命的每时每刻都像在打卡,无所事事、无所作为会引来恐慌。

行走也成为了不工作与反工作的行为,因为人工作应当为了生产,而行走是没有财富产生的死寂时段。即便倡导“慢生活”,也是为了人作为推动任务的工具性生物的观念,慢下来,不是为了一路狂飙的生产效率踩刹车,而是为了更健康的身体和清晰的思绪,为了成为更好的职员、父母和爱人——也就是,有用。

但有效用真的如此重要吗?就像热爱漫步而非劳作赚钱的梭罗早就写下的, 成年之后,人好像被派上了特殊而小气的用场,在穷其一生贯彻某种特定的部署,因而不遑四顾,以领会生活和生命的诸种事项。乔西·科恩最怀念的也是童年时趁着病假在家躺在柔软温暖的沙发上目无目的地浏览电视,电视播放什么内容他并不在意,只是想念“被简化到只剩下身体最基本满足感的生活”。他认为人们在童年时都曾是懒虫,就像动画片里的史努比和加菲猫一样,只是不情愿地在成长中适应了现实的条条框框,懒人的童话从此消逝。

[英]乔西·科恩 著 刘晗 译

春潮·中信出版集团 2022年

评论