摄影丨老安

采访、文丨蔡星卓

1981年第一次来中国时,20岁出头的意大利人老安(Andrea Cavazzuti)在路上花了七天七夜。这个年轻人离开老家意大利摩德纳省,去往遥远而陌生的东方。他心惊胆战,第一次地坐飞机,第一次坐气垫船,第一次来到热风吹拂的香港。

在此之前,老安曾在威尼斯学习中文,对象形文字与东方文化有些好奇。学中文在当时并不时髦,也不知道毕业后能找什么对口的工作。除了课本上的方块字,老安对中国一无所知。即使看过意大利导演安东尼奥尼拍摄的中国纪录片,他对这个国度也没什么印象。老安认识的人一个都没去过中国,“更糟的是,它从未被想象过”。

从1982年开始,老安在复旦大学开始了为期两年的留学生涯,专业是中国现代文学。作为中文系的学生,他跟着学校组织的活动去了好些地方,每到一处,他都会想办法多待几天,带着相机到处拍。在那个年代的中国,照相机还是个稀奇物。而老安在家乡就已是摄影老手,他十几岁就开始拍照。家里的餐桌一收拾,摆上放大机,就成了可以折腾的简易暗房。

在很长一段时间里,老安并未把自己当成职业摄影师。在复旦留学两年后,老安回到家乡,当兵、写论文。等他再回中国,已是另一个身份——意大利某公司驻中国首席代表,办公地点在香港。在复旦读书时,他在上海和平饭店的电梯里偶遇了两个意大利老乡,对方第一次来中国寻找商机,听到老安的中文口语,就开始“惦记他了”。这次偶遇让没毕业的老安得到了这份驻香港的工作。

老安这时才发现,原来香港比欧洲还要先进:电影票可以打电话订,办公室的窗户能看见直升飞机。商人身份让老安在后来的十多年里,因出差和合作的关系,进入中国很多地方,比如钢铁厂、政府部门……这是很多外国记者、摄影师无法享受的待遇。也因为这种角色和关系,作为摄影师的老安,获得了一种从内观看中国人和中国社会的视角。“挺刺激的,像一个写报告文学的人在考察一样”。

80年代,一个意大利人,自如地拿着一台尼康FM相机,在全中国瞎逛,不抱任何目的进行拍摄。他不是新闻记者,也不是照相馆的摄影师。因为这种独特性,他留下了一些在今日看来颇为珍贵的照片。当然,和其他拍过中国的摄影师相比,老安好像没什么名气。中国大众不认识他,即便在意大利,当这些照片被放大展示时,人们好奇的大多是中国老百姓的生活,对摄影作品的艺术造诣谈不上有多大关注。

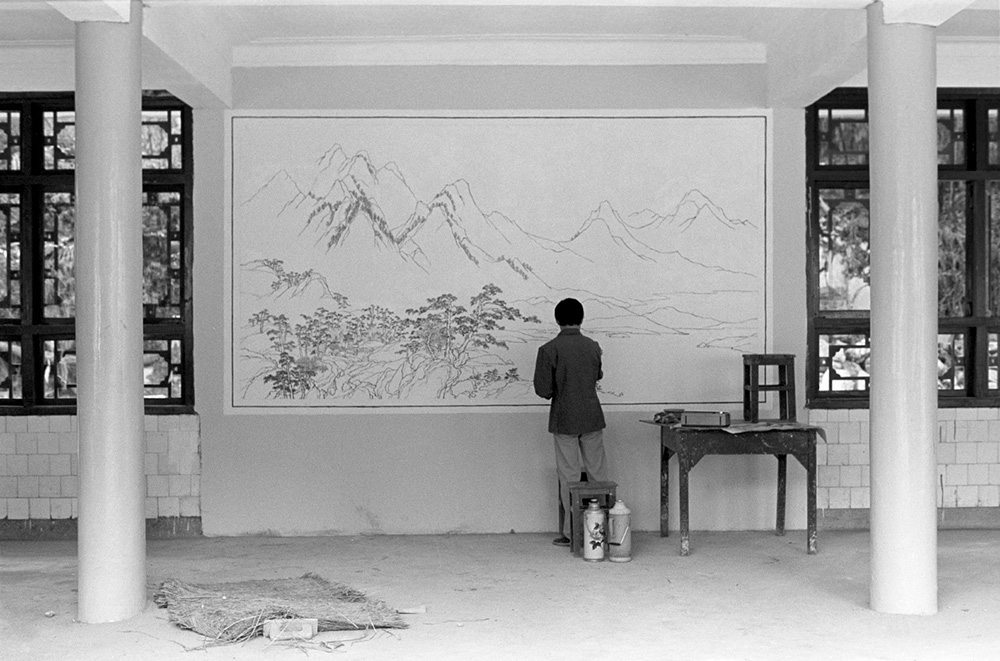

有位中国出版人最初也不理解老安的照片的意义。通过一年的工作和交往,他慢慢发现其中的深意。“他现在喜欢得不得了,后来就出了《稍息》这本书”。2021年末出版的摄影集《稍息》,收集了老安从1981到1984年在中国拍摄的190余帧照片,记录下了那个“稍息年代”里中国人的一些日常生活场景。

许多中国艺术家看了《稍息》里的照片后发出各种感慨和评价。有人说,“老安从来不骚扰他眼前景观”,有人认为 “老安的摄影,宛如契诃夫式的戏剧:散漫,无中心……”。而老安给我们的回答则坦白而简单,他说的是“技术”和行动方面的限制与可能。比如50毫米的定焦镜头让他的视线保持不远也不近的距离。而作为学生的他,虽然会说中文,但无法深入到更私密的空间。当然,这并不妨碍他摄取与人们生活紧密相关的影像片段。

他回忆说,80年代的中国,所有卖的东西都摆在街上,菜啊、肉啊,手工制品......“尤其在南方,基本上没什么门”。透过这些承载着生活场景的“舞台”,老安能看到很多活的“表演”,他将它们框入取景器,构图也更接近戏剧的样貌。那些隐藏在照片角落里的手工的、原汁原味的“道具”,带着些许异域的风格。

和那些侧重感觉的评价相比,老安的话更强调这些场景的物质基底:“那些物品本身就和工业化、标准化之后的不一样”。在他的照片里,你会发现,桌椅板凳、日常用具大多是木匠、工匠个人制造,没有大规模的塑料定制件;而街头的横幅、宣传画,人们的衣着打扮,也大多是普通人手工制作,当然也就不会是千篇一律、靠电脑PS剪贴而成。

90年代往后,更准确说是在1999年,老安抛弃了自己的“商人身份”,开始将注意力转向纪录片的拍摄。这种创作方式更为复杂,“加入了时间的参数,有了叙事,同时也加入了声音元素”。

他曾在十几年前,跟着宋庄的黑车司机老金,记录在城市化浪潮中艺术进入农村而出现的新生活方式。五六年前,他拍摄了北京发烧友群体的生活,记录下在人们经济有了积累之后,空洞的生活如何被激情填满。那些跨越阶层的发烧友们因为爱好聚在一起,“串起来,就像解剖北京一样”。当下,他更关注线上与线下两个平行世界的关系。串联起这两个世界的也许是一条国道,穿越不同的地貌、文化、贫富状况,多个主播拥有截然不同的网络形象与线下生活。他希望借此展现两个平行世界“如何交融,又如何进一步走向分裂”。

老安的《稍息》,是一个跨越时空的礼物:一个意大利人记录的80年代中国,展现在40年后的中国人面前。有些读者会想起自己的年轻岁月,陌生而亲切……而老安自己也的确体验到某种年代“时差”和时空往返。走在80年代的中国街头,他会记起自己儿时的意大利,两者有着相似的氛围。“我把类似的两个时代重复活了一遍。”

对话

正午:在画册《稍息》后面的散文“气呼呼的小词典”中,你提到自己的母亲和小时候并不富裕的生活。能不能谈谈你的童年?80年代的意大利是什么样子?

老安:我的童年其实挺幸福的。那个时候,我们的家庭比较传统,外婆的角色就是为全家人服务,我又是家里面最小的一个,所有人都围着我转。所以,虽然家里穷,但感觉像是五星级酒店。外婆做得一手好菜,有人会专门来家里蹭她的饭吃。吃完午饭我们就放羊了,我会和小朋友到处转悠和玩。我也正好赶上了战后的婴儿潮(baby boom),需要轮班去学校上课,空闲时间很多,那样自由的状态和现在小孩的生活差别很大。

80年代可能是意大利最辉煌的时期了,那时候我们是欧洲排名第二的经济体,仅次于德国。60年代,意大利开始出现那些“土老板”,农民变成了乡镇企业家,发财了,从拖拉机到了奔驰。我在90年代的中国经历了差不多一样的情况。在我小的时候,意大利的街头跟后来我见到的中国比较像,有这样一个“时差”。我把类似的两个时代重复活了一遍。

正午:80年代被很多文化人描述成一个很活跃的阶段,好像所有东西都一下子涌入了中国,实际是这样吗?

老安:我的体会是,我认识的这群文艺圈的人和忙着挣钱的那群人都挺活跃的,我正好两个世界都体会过了。那时候还几乎没有私企,比起国企来讲,对一个年轻人来说,最有诱惑力的是外企。我在北京开设办事处,都是自己找的人,手下的好几个年轻人现在都发展的很厉害。那时候感觉到处都是人才,你随便去一个饭馆,服务员都是模特级别的大美女。坐飞机,空姐一个比一个美。那是个大材小用的年代,所有的人都还没找到发挥的机会,但潜力特别明显。

正午:刚来中国时,你形容自己是“奇怪的物种”,镜头后面的你其实也是被凝视的。这种凝视在后来的几十年间有变化吗?

老安:那几年我自己也是被观看的对象,在街上要是不走的话,一下子就被围到交通堵塞了。那种感觉很新鲜,但久而久之也有点烦,因为会影响到自己的生活。拍照片的时候,我也选择等到大家不怎么看我的时候才开始拍。产生变化可能和地域也有关系,北京是最早变化的。80年代时,比起南方和上海,北京的这种情况没有那么严重,毕竟北京有使馆之类的,大家看外国人的机会多一些。我觉得可能是看够了,对我来讲是已经放松了,也已经体会过像做一个大美女一样的感觉了。

正午:作为外国人,你的优势还是挺明显的?

老安:人家会对你比较尊重。和现在不同,我们那时候来自发达国家,被认为是有钱的,地位很高。当然,这也意味着被排斥,很难正常地融入其他人的生活。还有人会害怕,如果跟我走的太近了,可能会被邻居议论等,那个时候还会说里通外国之类的。

我那时候也交了一些朋友,比如到处转悠拍照的时候,会有年轻人来跟我练英语,我以为是要交朋友,但他们也怕把我带到家里而遭到议论。我第一次跟一个女孩一起在人民广场,第二天复旦大学的校长就知道了,幸亏对方父母是很开明的人。所以这个外国人身份是有好有坏的。

正午:80年代相机在中国应该是十分稀有的,你有没有注意到中国人自己如何拍摄自己,比如那些家庭相册?你有比较过视角上的不同吗?

老安:我自己拍照没有什么目的,什么吸引我我就拍什么。我也没碰到过像我这样到处跑拍照的人。中国人自己一般是拍照留念的比较多,比如公园里会有人用海鸥双反给游客拍纪念照。每个公园都有个小照相馆,拍完之后还会把照片印出来,他们主要就是拍人和景,都要一样的标准照。家庭相册就是另一种东西了,他们拍摄的都是自己熟悉的人。

正午:你提到过你的摄影是外向的,但其实它很难忽略个人视角,你觉得你的个人视角在哪?

老安:我的个人视角可能就像是刘小东(画家)说的那种“礼貌的距离”。我觉得我对人比较容易有同情,容易从情感上被互动。有的人搞艺术和摄影,会跟自己描绘的东西保持一个特别大的距离,我可能比较容易从情感上参与到里面,这也是我的一个特点。

正午:好多人认识你,是因为看了你拍摄的王小波的视频采访。在90年代,你拍摄了很多文艺界人士,也交了不少这样的朋友,那时候是怎么接触到他们的?他们的精神状态是怎样的?

老安:我有一个朋友在美院,介绍我认识了冯梦波、刘炜等人。认识了一个人,一下子就认识了所有人。那时候这些人都无所事事,除了画画也没什么生活,作为一个外国人我可以请他们吃饭,或者用我的车载载他们。就像我们小时候觉得很梦想生活在20年代的巴黎或40年代的纽约,因为那个时候你随便去咖啡馆,也许就能碰到毕加索、海明威......这种感觉我到中国体会到了。后来出名的那些艺术家、作家,在80年代末、90年代初的时候都是穷的,还没什么出息。那时候他们挺开心的,有的人搬到宋庄,一万块钱就可以买一个院子,满脑子都是自己的创作、生活、喝酒什么的。

这种状态现在已经变了,人们有了钱,生活也更封闭了,不像那时候,唯一的娱乐就是大家一块聊天喝酒。

正午:那天你在一个直播里提到一个观点,就是空洞地去谈论80年代是没有意义的,更有意义的,是这个时代对现在有什么延续性的影响。你对80年代有怀念吗?

老安:很多人怀念自己的青春,比如80年代的时候他们只有二十几岁。我不怀念,那个时候生活是很不舒适的,很多不方便的地方是用体力来补充的,如果60多岁的人,会觉得很难。但很多人可能隐约觉得,80年代有非常开放的阶段,而90年代又回到现实中了。这个年代和我的唯一关系,就是我曾处在那个年代里,但它并没有影响我做的事情。

以下是老安拍摄的1981年至1984年的中国:

——完——

老安,本名安德烈·卡瓦祖缇(Andrea Cavazzuti),意大利图片及视频摄影家。

本文采访者蔡星卓,界面摄影记者。