记者 |

编辑 | 黄月

我们与老虎的交集不仅仅在新年日历与红包里,老虎从未间断以或真实或隐喻的方式进入我们的生活。2021年4月,野生东北虎“完达山一号”闯入黑龙江省密山市某村庄,受到惊吓后扑倒一位村民,后被麻醉控制。同样是4月,东北虎豹检测系统在吉林珲春拍摄到野生东北虎追逐梅花鹿的镜头,这是国内首次记录到野生东北虎捕猎状态,画面中东北虎身型壮硕,矫健地跃过枯枝,朝猎物飞速奔去,虽然只是在镜头前一闪而过,却给人留下了深刻印象。与野生东北虎捕猎视频相对照的是,在贺岁档电影《东北虎》中,19岁的苍老东北虎被困在鹤岗动物园的笼子里,没有开阔的林地,早已丧失了狩猎的技能,是电影里绝望生活的喻体。

不只是老虎,许多濒危的动物们都在动物园与国家公园里被人工圈养育种,野生数量极少,保护工作道阻且长。在思考动物保护现状的实然问题外,反思动物权利的应然性至关重要。曾有许多学者指出,人类对野生动物的义务为“由它们去”,但人类与动物真的可能做到各自独立、互不干涉吗?新近出版的《动物社群》一书为我们展望了一种新的人与动物关系的视野和以及人类与动物交往的准则,让我们看到人与动物之间隐秘而不可避免的交集与互动,重新思考自然的边界与动物的权益。

[加拿大]休·唐纳森 著 王珀 译

新民说|广西师范大学出版社 2022

动物权利的哲学论争:动物是目的还是手段?

我们对动物的态度并非无源之水,而是被众多思潮所影响塑造的。亚里士多德的观点影响了西方哲学家审视动物与人的关系,他将大自然中的万物排出了高低秩序,等级链条中人类是最高等的,其次是动物,再次是植物。在《政治学》中,亚里士多德写到,“自然界原本是一个等级结构,理性能力低下者就是为能力更强的人而存在的,因此植物为动物而存在,非理性的动物为了人而存在。”

经过文艺复兴与启蒙运动,理性成为人类的新信仰,亚氏的观点也被进一步认可,人们以机械方式看待自然,在此背景下,笛卡尔论断灵魂是人类特有之物,没有灵魂的动物和机器没有区别,这个观点为后来大量流行的动物活体实验铺就了合法性基础,人们如同修理机械般对待实验动物,科学进步的步伐之下遍布动物尸体。对动物保护运动起到重要作用的《动物解放》一书写道,“据詹森教派的记载,那时的一些实验者满不在乎地鞭打狗,而且讥笑那些对狗产生怜悯的人。他们说这些动物就像时钟,它们挨打时的哀嚎只是像触动一根小发条产生的噪音。”

关于动物权利的重要争论之一在于,什么决定了生物享有基本权利(例如避免痛苦的权利、生命权等),是人与非人的物种区分吗?物种分类始终找不到完美的生物学标准,纵使是最被学界广泛认同的“生殖隔离”,也无法解释同属智人的皮格米(Pygmy)女性因盆骨尺寸过小不能与瓦图西(Watusi)男子繁衍后代的现象。分类学家也发现,人与黑猩猩之间的差别,远小于黑猩猩与大猩猩之间的差别。正如哲学家德格拉齐亚所说,“诉诸物种的最大困境之一就是,与种族主义和性别主义类似,它并没有为把‘我们’从‘它们’中分离出来提供更多证明。”

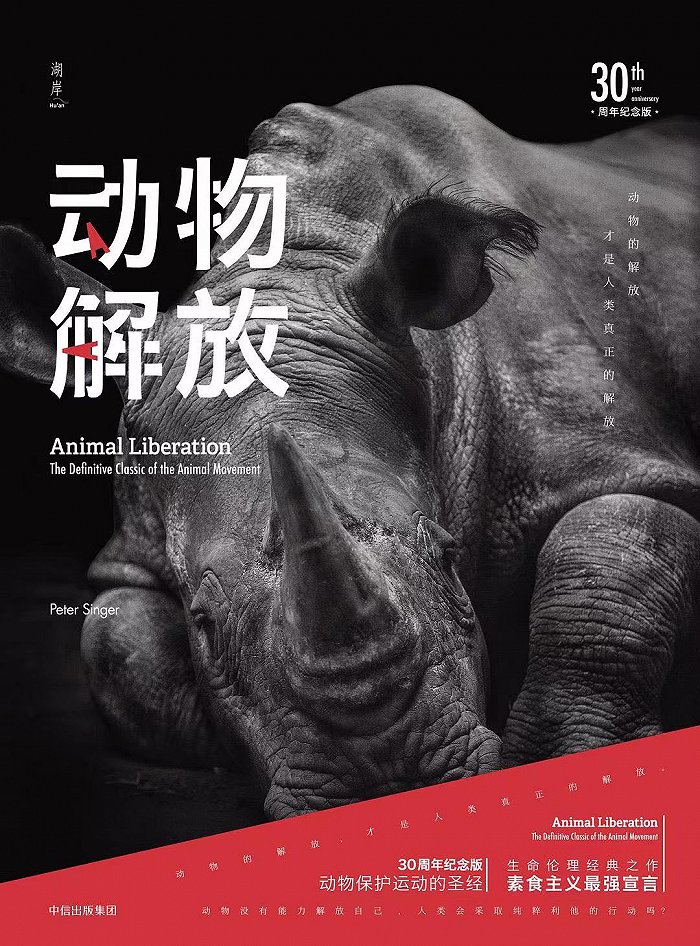

澳大利亚伦理学家彼得·辛格(Peter Singer)在《动物解放》一书中着重批判了上述物种主义观点。辛格是功效主义(Utilitarianism)哲学家,功效主义相信 “最大的利益”是衡量良好或道德行为的唯一标准,辛格对功效主义的重要突破是将“最大利益”的计算从人类范围扩展到所有具有感受能力的动物,他强调,不是物种也不是理性,而是对痛苦的感受能力,构成了一种生物能否享有基本权利的关键。《动物解放》对动物保护运动影响深远,许多公司在该书引发轰动后取消了动物实验,化妆品公司不再为了人们脸部的保养而弄瞎兔子的眼睛,养殖场也在压力之下改善了动物饲养条件。

[澳] 彼得·辛格 著 祖述宪 译

中信出版社 2018

在动物保护领域,另一个重要学者是哲学家汤姆·雷根(Tom Regan),雷根对辛格的功效主义立场提出了不同想法。雷根认为,在功效主义追求整体效益最大化的立场下,生命成为提高效用的工具,过分偏重总体利益的倾向也导致少数群体的利益被忽视。雷根更支持康德的道义论原则,即行为好坏在于其所依据的原则和动机,结果并不重要,比如在康德著名的说谎案例里,即使不骗过歹徒会伤及无辜(行为后果),人也应该出于道义论原则不说谎。然而,康德的问题在于他认为理性能力是拥有道德权利的前提,动物没有理性,所以只有人是目的(end),动物作为手段(means)存在。这无法解释现实中很多人类也并不存在“理性”,比如婴幼儿、智力残障人士、老年痴呆患者等。雷根修改了康德的理论,将“生命主体”(Subject of a life),即拥有感受能力的生物,取代了康德的“理性主体”(Subject of rationality),动物在他的理论框架下也是享有道德权利的主体。

人类与动物关系: “由它们去”是对野生动物最好的保护吗?

在《动物社群》一书中,哲学家休·唐纳森与威尔·金里卡认为上述经典动物权利存在一些缺陷,其中重要的一点是强调消极权利,却忽视了动物的积极权利。比如主流动物保护的观点主张 “不干涉”是对动物最好的保护方式,动物保护的目标是尽量让动物在没有人类影响的环境中自由生活。上文提到对动物权利有深远影响的哲学家也持此观点,彼得·辛格认为“只要消除了我们自己对其他动物不必要的杀戮和虐待,这就够了”,而且“我们应当尽可能地远离它们”。汤姆·雷根也曾总结说,人类对野生动物的义务为“由它们去”。

人类与动物真的可能做到各自生活,互不干涉吗?唐纳森与金里卡质疑这样的动物保护思路,他们认为动物与人的关系紧密交织,规避人类影响的方案并不现实。纵使不直接捕杀或狩猎,人类活动带来的气候变化、破坏动物的食用物种等行为仍会影响野生动物。另外,野生动物的栖息地远比我们想象得广阔,《动物社群》中提到,1991年,有科学家在狼的身上安装了信号跟踪它的活动范围,在两年时间里,狼的足迹遍布40000平方英里,大约是16个上海的面积,这些区域中分布着大量公路、铁轨、电力线、国界线等人类设施活动。时不时闯入我们视线范围内的东北虎,栖息地的面积也广至10000平方英里。动物从来不是也无法只生活在无人涉足的原始之地,它们与人类的生活轨迹始终互相关联,难以分割。

《动物社群》认为,我们所需要的动物权利论必须能处理人类与动物间不可避免的交集,为互相牵涉建立规则,而不是试图让动物生活在不被人类涉足的荒野之中。基于人类同动物紧密而多样的关系,政治哲学出身的金里卡与关心动物伦理的唐纳森合作,尝试将公民理论应用于动物权利问题。具有群体性差异的人类公民身份理论在学界早已建立,同样的分类法也可以拓展至动物问题上。两位作者指出,人们对公民身份理解过于狭隘,对动物与人类社群的关联方式也理解不足。事实上,动物与我们的关系比野生/家养动物的二元划分多样复杂得多。家养动物、城市边缘动物、野生动物与人类有不一样的交往,也意味着人类对这些动物承担不尽相同的义务,例如对圈养几千年而依赖我们的饲养类动物,我们应该承担许多积极义务来保障它们的生活,而对待不请自来与我们共享城市空间的野鸭与老鼠,我们的义务则更多在避免伤害。

《动物社群》以“关系”为中心,划分了家养动物、城市边缘动物与野生动物三个类别,如果类比公民理论中划分的三种身份,分别是公民、境内少数群体以及他国国民,三种人类社会身份可以和三种动物的划分互相比照。家养动物世世代代被圈养,已经依赖人类,应该享有部分公民权利;城市边缘动物类同于选择来到人类居住区的移民,与我们共享城市空间,但并未参与进我们的公民合作体系之中;野生动物则应被看作他国国民,它们在自己的领土上组成了独立的主权社群,外部社群不应该侵犯,人类既不能破坏野生动物的栖息地——如不正义的国家入侵,也负有保护和援助野生动物的积极义务——在主权体系中国家间互惠关系的一部分。

纵使《动物社群》中的观点在学界仍有许多争议,在基本的动物权利仍无法保护完备的当下似乎也“过于超前”,却能启发我们重新反思与动物的关系。纵观历史,人和动物的联结深切久远,深嵌各自的生命脉络之中,自最古老的岩画起,动物就一直存在于人类的艺术、科学和神话里,人与动物的伴侣关系更是历史悠久,河北省徐水县就明确发现过距今一万年左右被驯化的狗骨。用环保主义者保罗·谢泼德(Paul Shepard)的话来说,“是动物,使我们成为人类。”

参考文献:

《动物解放》[澳] 彼得·辛格 著 祖述宪 译 中信出版社 2018

《动物社群》[加拿大] 休·唐纳森 著 王珀 译 广西师范大学出版社 2022

郭鹏 | 动物伦理与立法:几种误读(上)

评论