文|毒眸 张嘉琦

编辑 | 赵普通

这周,北京又下雪了。故宫再次被白色覆盖,这些时刻,钟表会记得。

去年8月,古钟表修复组前往承德避暑山庄,继续完成疫情前启动的联合修复工作,纪录片《我在避暑山庄修钟表》完整地记载了这次行程。

2019年至今,修复组已经在承德修复了20余件古钟表。这些钟表已经作为联合修复成果展出,目前陈列在乾清宫。

“钟鸣盛世:紫禁城和承德避暑山庄藏钟表联展”到哪儿都是修钟表,在避暑山庄也是一样。恰逢展览前夕,工作量也比一般时候要重些,几乎每天都要加班加点。

古钟表修复组最近手头的工作,是修养心殿的钟表,即将播出的纪录片《故宫新事》,会有一集用来记录养心殿10件钟表修复的过程。

钟表组最早走红,也是因为2016年的纪录片《我在故宫修文物》。直至今日,还有当时因为这部纪录片而爱上钟表组的观众,前去故宫“打卡”,王津和他的徒弟亓昊楠会热情地接待她们。

王津、亓昊楠师徒

六年的时间足够改变很多事。对于钟表组来说,最显性的变化是人数。

纪录片里的钟表组之所以被格外关注,除了钟表本身作为文物的特殊性之外,“后继无人”的危机也令人揪心——彼时,钟表组只有王津和亓昊楠师徒二人,这对于一个依赖代际传承的手艺活儿来说,有些危险。

王津去年年满六十,退休后被故宫返聘,继续在钟表组工作,将一生都奉献给了那块四方天地。第四代修复师亓昊楠也从“徒弟”成为了“师父”,现在,钟表组已经有三位“第五代传人”,全组共七个人。

钟表的修复技艺,是故宫里唯一绵延下来、没有断层过的非物质文化遗产。即便是1924年末代皇帝溥仪被赶出宫时,钟表匠人们仍然留在宫里,进行着日常的修复工作。又是将近百年过去,一代接着一代的修复师,用一种近乎神圣的方式,完成着这种传承。

镜头以外的日常

向琬是古钟表修复组目前年纪最小的修复师,出生于1990年。在纪录片播出的第二年,雕塑专业的她,通过校招进入钟表组工作。

面试地点在故宫里边,结束之后向琬回家,家人问她考得怎么样,她回道:“不知道,反正就算没考上,我也进了两回宫,还去了别人没去过的地方呢。”

入职之后,向琬才去看了《我在故宫修文物》。“看的时候才和同事们对上号了,这个是谁,那个是谁。”

也有的年轻人是在看过纪录片后,才萌生了去故宫工作的想法。小秋是其中的“幸运儿”之一。《我在故宫修文物》播出的时候,她读大三,为了有机会和王津见一面,她选择了故宫文创作为自己的实习工作。

在纪录片播出后,王津被称为“故宫男神”,一时间火遍全网。小秋第一次见到他,是通过同事的引荐。“跟王老师一起穿过了故宫东边的停车场,到了西边的文保科技部,那一路我都特别的紧张,到了之后,王老师跟我说,要不你合个照呗。”

小秋和王津的第一张合照

随着工作的接触,小秋和王津逐渐熟悉了起来,因为喜欢钟表组,她也结识了一大帮朋友。这些朋友们有个微信群,王津也在这个群里,他会偶尔在群里发自己在故宫拍摄的照片,也会跟大家聊天,大家则亲切地称呼他为“师父”。

“追星”到底是怎么回事儿,亓昊楠和王津花了一些时间才搞明白。亓昊楠这几年陪着王津一起,接待了不少慕名而来的人。“喜欢钟表的人多了,喜欢王老师的也多了,有个来看我们的小姑娘,见到王老师真哭了。”

不过,他们对待这些粉丝,更像是对待晚辈。不忙的时候,两人会带着来故宫的“孩子们”到处逛,遇到要求合照的,也几乎从不拒绝。在疫情还没来的时候,有一次王津和向琬同乘公交车出门,被车上的乘客认了出来,小心翼翼地问:“您是故宫修钟表的王老师吗?”王津笑着说:“是是是。”

纪录片只有十多分钟,是一扇窥视钟表组的、小到不能再小的窗口。相比之下,真实的工作要有趣得多,也无聊得多。

“进宫”的第一天,向琬就上手修钟了。她的师傅亓昊楠在修一座英国钟,当年从英国辗转到广州后,粤海湾要进献给皇帝祝寿,便按照皇帝的喜好,在钟表外部安了一圈八仙人,将其固定在转盘上,循环往复而过,取“群仙祝寿之意”。据造办处《活计档》记载,此钟是乾隆八年由西洋技师画样,乾隆帝认可后做钟处制作,直到乾隆十四年才完成。

向琬出现在纪录片《我在避暑山庄修钟表》

虽然不涉及机械的部分,但修复八仙人的过程同样不容易。不过,这对向琬来说,已经是她最熟悉的工作了。“有的仙人头掉了,有的胳膊掉了,每个仙人的破损程度都不一样。”在进入钟表组的第一个月,她都在忙着修复这座英国钟上的八仙人。

和其他可以用推演完成的工作不同,修钟是没有一套标准公式的,每一件钟表的问题都不一样。这可能是故宫钟表组成立以来,离职率为0的原因——这份工作永远有新鲜感,永远能带来挑战。向琬来到钟表组已经将近五年的时间,她仍然感觉自己“每天都在学习新的东西”,在这里工作“相当快乐”。

五年放在其他工作领域,已经是个不算短的时间。但是在钟表修复组,五年只是“刚刚开始”。即使是已经工作了二十多年的亓昊楠,也感觉自己“没学够”。

虽然有趣,但基本功的练习仍然是枯燥且日复一日的。光是“补齿”一个步骤,向琬就反复练习了好久。

纪录片《我在故宫修文物》截图

钟表是机械极为精密的仪器,每个齿轮出问题,都会影响整体转动。“补齿”就是齿轮的修复。将齿轮上断了的齿孔磨平,打眼,然后插一个钢钉或铜钉,再磨成齿的样子——像这样精细、重复的工作,几乎是钟表修复师们的日常任务。

“人多就多修点,人少就少修点。”反正仓库里的钟表是永远修不完的,也不存在“修完”一说。

在亓昊楠的印象里,仓库里现存的、破损比较严重的古钟表,大概还有200余件。在时间的冲刷下,即使是修好的钟表,也要持续保养。现在钟表馆展出的古钟表,也会陆陆续续进入保养和维护的环节。

镜头之外的钟表组的日常,就是一件接着一件的钟表,和由这些钟表串联起来的漫长时光。

钟表修复,一场接力

在钟表组只有王津和亓昊楠师徒二人的时候,他们是不谈分工的,只要踏进这个大门,就什么都要学。

修钟表和修其他文物还不太一样,珐琅、裱画、镶嵌、机械……修复技巧是永远学不完的,每次都会遇到新的难题。如果遇到实在不熟悉的领域,钟表组还要从其他修复组“借调”专业人才来帮助完成。

人员扩充之后,钟表组就不再需要向别的组借人了。亓昊楠谈起这个变化时,语气里带着一种欣慰:“我的两个徒弟,一个是学雕塑研究的,一个学绘画的,我师妹学的是珠宝鉴定,对钟表镶嵌和珐琅料石之类的东西比较了解,所以现在我们基本上遇到任何问题,都能自己解决了。”

不过,这并不意味着他们可以“各司其职”。钟表修复是门手艺,手艺和工作的最大区别就是需要独立掌握,也不存在什么对口专业,“师父带徒弟,外面学不着的。”

如果时间太紧张,大家就会采取分工的形式,确保最高效地完成任务。但每个人的最终评判标准,都是要具备独立修复的能力。

亓昊楠在纪录片《我在故宫修文物》

时代的变化,反映在一代又一代修复师的观念上。亓昊楠大学学的是自动化,当时“钟表修复师”还是个冷门的职业,没人知道是做什么的。老师在班上提了一句,全班(后来发现是全国)只有他一个人报名。他的想法也很简单:“学门手艺,至少饿不死。”亓昊楠2005年进入钟表组,在此之前的29年,古钟表修复组最年轻的一直是王津。

谁也没想到,这么多年后,在故宫做钟表修复师,成了一件在外界看来有点了不起的事。纪录片播出后,弹幕上充满了热心网友的提问:“王师傅还收徒弟吗?上过大学的那种。”

进入故宫的人也变了。“他们的诉求和我当时不一样,现在的年轻人,想法都比较灵活,不局限于只是工作,他们都有自己的课题,往各自的研究方向再深入一些,不像我们成天低着头干活。”亓昊楠说道。

这些年轻人的加入,让古钟表修复这门手艺,迎来了新的未来。

《我在故宫修文物》里,王津在钟表馆向观众介绍一座展出的钟。“在它功能全恢复的情况下,它的感觉和现在不动的样子是不一样的,这些钟刚修完都是非常漂亮的。你看现在,就这么静态地摆在这儿,看着都有点心疼,费了那么大劲修的。”

纪录片《我在故宫修文物》截图

只有在为数不多的纪录片里,才能看到这些钟表动起来的样子。亓昊楠也觉得很可惜,“修好了之后动起来,就我俩能看见,别人都不知道。人家问你干什么的,我说修钟表,大家只能想到超市门口那种换块电池、换个表带的地方。”

亓昊楠的徒弟向琬正在做的课题,是钟表3D展示。在学习修复技术的基础上,她在尝试着让更多的人欣赏到这些钟表“活起来”的样子。

技术的革新,也让文物越来越接近它的原貌。亓昊楠的师妹刘潇雨在做的课题与珐琅有关,包括颜料的配比、烧制的工具等等,随着课题一级一级深入,尽力还原每座钟表最初的样貌。

文物修复的工作遵循一些基本原则,这些原则考虑到了未来修复技术的进步。比如,在修复时,需要保证对文物的“最少干预”和“可逆性”,当下一代、下下一代修复师有了更好的办法后,就可以根据修复记录,把之前的修复痕迹去除,再使用新的修复技术。因此,每一座钟表,都蕴含了几代人的修复成果。

如果不能保证可逆性和最少干预,即使能够恢复原貌,也不被允许修复。“很多国外的东西也是这样,展示文物目前的状态,可能是个破损的陶罐,几片残片放在那儿,日后有了更好的办法,再去修复它。”

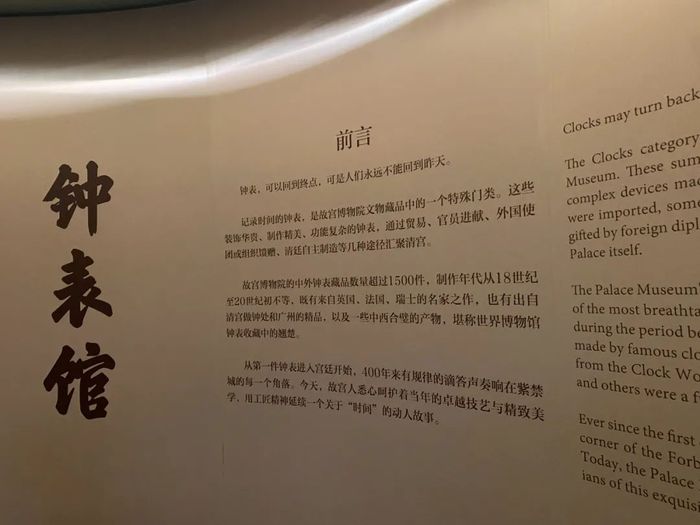

钟表馆

这也是档案的重要性。第一代和第二代修复师经手的钟表大都没有留下任何记录,全靠老师傅们的记忆和口口相传,如果遇到谁都没见过的钟表,要找到曾经修复的痕迹就全凭经验了。由于无法定位,有时候不得不多走弯路。

现在,每件钟表都有单独的档案,记录它每次修复的责任人,和完整的修复方案,包括修之前是什么样的,过程中是什么样的,动了哪些部分,修完后是什么状态等等。每件钟表在修复前,档案的完善和影像纪录的补充都会减轻下一代修复师的负担。

科技的进步,也改变着修复师们的工作方式。在没有互联网和电子设备的时候,记忆就是唯一可以依靠的东西。每一件钟表在修复时,都要进行全方位的拆解,才能找到有问题的部分,大型钟表甚至有几千个零件。所以老师傅们除了需要练习钟表修复,还要锻炼记忆力。

从一件钟表上拆下来的零件

在王津还是学徒的时候,大概是上世纪八十年代,他把拆卸下来的钟表零件分类码好后,师父就会走过来,拨乱,再让他重新分类。现在有很多设备可以用来帮助记录,修复师们不需要再进行这些枯燥而困难的训练了。

不过,技术的进步始终不能代替人工。“比如打个孔,以前的师傅会用手碾一点一点碾,现在虽然有机器,找好钻头就能进去了,但有时候还是感觉不太行,亓哥就说,你还是用手碾慢慢碾吧。”向婉说。

纪录片《我在故宫修文物》截图

或许这就是钟表组到现在还遵循“师承制”的原因:和历史打交道,和文物对话这件事,还是要靠人来完成。对于他们而言,传承是一种义务。正如王津所言:“文物不可能外传出去,这些古钟表只能靠博物馆自己来做。”

这也是古钟表修复组和各地博物院成立联合修复组的意义——通过培养各地的修复师,越来越多的古钟表,正在焕发新的生命力。

在这里,每一代传承人,都是在给下一代做铺垫。他们用了几百年的时间,让那些蒙尘的、残缺的古钟表,回到几百年前。

一期一会

向琬每修复一座钟表时,都会想的问题是:“下次我会在哪儿见到它呢?”可能在某个展柜里,可能是几十年后,出现在她徒弟的手上,也有可能,这辈子就只有这一面之缘——“能不能再见,就由不得我了。”

和文物打交道,是一期一会。

正因如此,每遇到一件钟表,对修复师来说,都是一种缘分。《我在故宫修文物》里出现的那座铜镀金乡村水法钟,是乾隆皇帝的收藏。它在库房里待了一百多年,直到2015年,故宫举办建院九十周年的修复成果展时,才有机会“重见天日”,来到了王津的面前。

铜镀金乡村水法钟(修复后)

在亓昊楠心里,师父王津是一个“标准”。“师父修了这么多年,才修了三百多件,我到现在修了一百多件,还远远不够,没见过的东西还多着呢。”

现在故宫现存的钟表数量,大约是1500多件,每件钟表拆开来,都是不一样的构造。如果说亓昊楠的职业生涯还有什么遗憾,那可能是仓库里那些永远没有机会见到的钟表。“有的怀表保存得非常好,就一直在库房里搁着,从来没修过。我来了十七八年了,都没怎么拆过怀表。”

抱着一种“可能永远不会再见”的心态,对于钟表修复师而言,即使是再日常的工作,也带上了那么点儿敬畏心。向琬的愿望很简单,希望在退休之后,有朝一日见到自己曾修过的钟表,对它没有任何遗憾。

“如果你想见一个故人,即使很久没见了,你还是能找到他。但钟表是不由你意愿的,它就是会走,会去到库房里,去到别的城市,去到展柜里,这是没办法的。所以在和它相处的时候,就会更珍惜。”

在修复钟表的过程中,修复师经常意外地发现前人留下的印记,或是之前的修复痕迹,或是钟表在传进国内后,当时的钟表匠人们的再加工,甚至是一些留在零件上的指纹,都是岁月的刻度。对他们而言,修复文物的过程,同时也是一次跨越时空的、与历史对话的过程,这是一种极为特殊的生命体验。

修复师在拆解钟表时,发现了疑似前人留下的墨迹

王津记得他修过的所有钟表,有些连年份都记得住。在逛钟表馆的时候,他像是在回顾自己的一生:“这座大概是在1981年,跟着老师傅们一起修的,我当时才20岁,还给师父们打下手呢。”

有些钟表在展览上再见,有些则有机会再次触碰,有一次,刘潇雨在修一座钟,王津从身后经过,说,“这是我还在当学徒的时候,碰到过的钟。”

钟表修复是为数不多的、还保留“师徒制”的工作。传承一门手艺这件事,听起来有些神秘,会让很多人想起曾经在电视上看到过的画面,

亓昊楠在进钟表组之前,也觉得“师父”是个充满威严的名词。他对“师徒制”的印象,全部来自于电视剧《大染坊》。“想跟师父学个东西,且得拍马屁,师父还得留一手,不教你,或者给你使坏,来之前就是这么想的。”

“后来一见王老师,发现根本不是那么回事儿。就跟你们看到纪录片里的是一样的,他就是那个性格,所以我俩也有什么就说什么。”

这一代师徒,和上一代师徒也有点不一样。由于年龄差距不大,亓昊楠的徒弟们跟他更像是伙伴。“他们身上也有很多东西,是我需要学习的。”他的徒弟都喊他“亓哥”,像武侠剧里的“师父”“师姑”这样的称呼,不会出现在日常生活中。

新的修复师正在成长,王津也退休了。被故宫返聘后,没有了“八点上班,五点下班”的规定,他有了更多的时间,欣赏这座他待了半辈子的皇家宫殿。在小秋的群里,经常能看到王津发的故宫照片,红墙、绿瓦、蓝天、白雪,故宫的人来来去去,而景色的变化只跟随时间而更迭。

虽然小秋最终没能进入钟表组工作,但她会在微博上关注钟表组最新修复的钟表,然后画一张手绘图存档,以自己的方式陪伴着她的热爱。她创建的那个微信群仍然很活跃,每当钟表组有新的消息,她们总是第一时间讨论。王津像他们的“大家长”,每天下班的时候会在群里跟大家“汇报”。

小秋画的“铜镀金写字人钟”

一转眼,亓昊楠进入钟表组快二十年了。大概在2013年的时候,亓昊楠萌生了转行的念头。“那会儿就我和师父俩人,一人坐一个拐角,一坐就是一整天,感觉有点麻木,就想尝试一下别的工作。”在王津的挽留下,亓昊楠放弃了这个想法。

现在,他已经成长为现在钟表组的“中坚力量”。在避暑山庄的纪录片里,有弹幕感慨道,“《我在故宫修文物》的时候,亓小哥还是徒弟呢,现在已经成了师父了。”

90后的向琬,已经决定在故宫干到退休。刚工作的时候,每天早上6点起床,对她来说是很困难的任务。而现在,她已经爱上了清晨,享受游客们感受不到的、安静而空荡荡的故宫。

“走在路上,看到乌鸦在飞,喜鹊在飞,啄木鸟在啄树,就觉得这一切好可爱,看不够了。”

评论