编者按:2月21日,俄罗斯总统普京发表演说,对居于乌克兰境内的俄罗斯人喊话,强调乌克兰对俄罗斯“不仅仅是一个邻国,而且是俄罗斯历史、文化和精神领域不可分割的部分”。2月24日,普京再次发表全国讲话,他已决定在顿巴斯开展一项“特别军事行动”。

在普京的讲话里,现代乌克兰国家和领土的形成,是巨头们对分离主义的民族主义者的安抚政策造成的。每一次安抚,都切割了部分俄罗斯人口和土地过去,而且在原沙皇俄国边远地区的“最狂热的民族主义者的疯狂理想”(普京原话)外,还呈上慷慨的礼物——赋予各加盟共和国无条件脱离统一国家的权利。苏联解体后,这成为留给俄罗斯的巨大耻辱。

简言之,普京认为乌克兰是民族斗争造成的“缝合怪”,他要把属于俄罗斯的拿回来。为什么说乌克兰是缝合怪呢?普京演说里提到,1917年,列宁首先做了妥协,切割了部分俄罗斯领土,卫国战争前后,斯大林将一些以前属于波兰、罗马尼亚和匈牙利的领土转移到乌克兰,又给了波兰部分传统上属于德国的土地作为补偿。1954年,赫鲁晓夫出于某种原因把克里米亚从俄罗斯带走,赐予乌克兰。

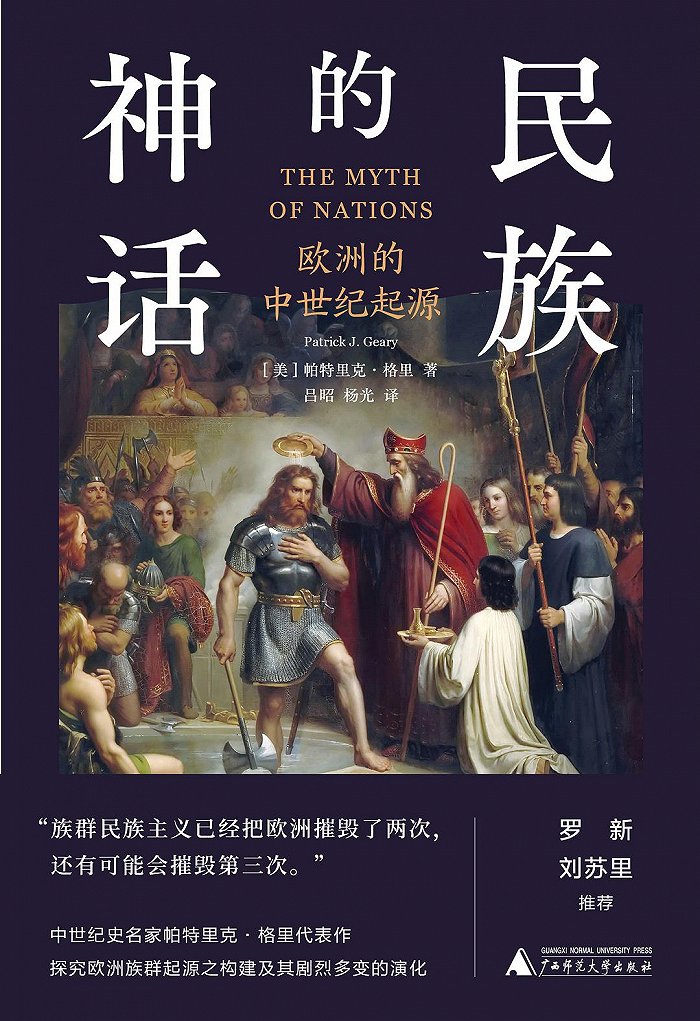

乌克兰和俄罗斯千丝万缕的联系,如果只着眼于此刻的动态,恐怕难以说清。还是要从历史根源,回看这段复杂的关系。下面这篇书摘节选自《民族的神话》前言部分,不仅考证了古典晚期和中世纪早期欧洲的族群演化,还阐述了民族主义史学在1800至1900年形成的过程及其产生的灾难性影响。

[美]帕特里克·格里 著 吕昭 杨光 译

新民说·广西师范大学出版社 2022-2

《欧洲的身份危机》(节选)

撰文 | 帕特里克·格里(普林斯顿高等研究院西方中世纪史学教授)

当曾经隔离东欧,保护了西欧的“铁幕”升起时,显露出来的却是一个东起乌拉尔河的广阔而极度危险的欧洲。西欧的民主国家起初还对此报以狂热的回应,但当莫斯科引发的一波又一波的强烈冲击不可挽回地改变了欧洲从第二次世界大战结束以来早已适应的政治版图时,它们很快就变得又错愕又恐惧了。与此同时,已经贯彻了四十年的政治策略,为法国和德国提供了廉价劳动力,让英国能够偿还帝国时期欠下的“殖民债”, 但也在西欧民主国家内部引起了一种仇恨外国人的情绪。

民族主义、民族优越感、种族主义,这些被认为早已从欧洲人灵魂中驱除出去的幽灵,在蛰伏了半个世纪之后,带着更加强大的力量重新回到了欧洲。苏维埃联盟分裂成了众多的自治共和国,但是,许多自治共和国并不比它们想要摆脱的苏维埃联盟更加稳定。

曾经令人畏惧的华沙条约组织不复存在了, 取而代之的是接连不断的相互斗争;债务缠身的政府被族群矛盾搅得不得安宁,希望能在新的世界秩序中找到一席之地。统一之后的德国正在寻求一种新的身份,大街上到处是要建立一个“德国人的德国”的呼声。在19世纪被称作火药桶的巴尔干半岛再一次爆发了内战。这些让人震惊的、持续不断的事件对西欧的震动不比对东欧的小,由此产生了一场深刻的身份危机,它引发人们思考:欧洲人如何看待他们自己,如何看待他们的社会以及他们的邻居。

“20世纪末的中欧和19世纪末的中欧完全一个样,这是多么讽刺的一件事。”一位奥地利历史学家在1991年如是评价。他道出的真相现在看来甚至更加明确了。巴尔干半岛、波罗的海国家、乌克兰、俄罗斯、克里米亚又一次出现了主张国家主权的呼声。虽然许多族群性的社会群体曾生活在社会主义制度主导的国际主义旗帜之下,但是,它们现在恢复自主了,可以把古老的血仇继续下去了。少数民族的权利以及宗教和语言的不同,这些曾经导致了两次世界大战的棘手问题又一次摆在了欧洲人的眼前。社会主义制度曾经反对过的所有事情都再次流行起来。

这不仅意味着资本主义和个人主义变得普遍,还意味着反犹主义、宗教沙文主义以及古老的种族主义也日渐兴起。波兰的政治家们互相争着要成为最波兰的人,匈牙利人重新开始了与东面罗马尼亚人、北面斯洛伐克人的争吵。塞尔维亚人和克罗地亚人不仅相互厮杀,还都借着民族权利的名义杀害波斯尼亚人。塞尔维亚人立下宏志要将阿尔巴尼亚人从他们神圣的科索沃彻底清除出去;经历北约空袭导致的恐惧之后,科索沃人则用与先前压迫他们的人同样残忍的手段对居于少数的塞尔维亚人展开报复。散落在原苏联境内的各个族群开始要求获得政治自决的权利。但是,没有一个人能够断言,车臣共和国带来的恐慌是不是未来暴力的先兆。

每个族群的居住地都生活着其他少数族群,而且大部分族群都有成员以少数族群的身份生活在其他族群控制的地区。因此,当每个族群都着手进行恐怖的“族群清洗”以确保自己是一个族群统一的领土国家时,要求以族群身份为基础获得政治主权的主张,就会不可避免地导致边界冲突、对少数民族权利的打压以及民间争斗。

任何一位曾经花费多年精力研究这个族群形成和人口迁徙古老时期历史的历史学家,都只能带着担心和鄙夷看待那些带有政治目的的民族主义和种族主义,尤其是在那些思想意识为了自证合理而滥用和曲解历史的时候。

首先,这样的伪史假定欧洲的族群都是独特的、稳定的,它们是客观上可辨认的社会和文化单位,它们在语言、宗教、习俗和民族特征上各不相同,而这些用来区分它们的元素被认为是清楚明了和永不改变的。这些族群不是大概形成于史前某个不可追溯的时期,就是在中世纪的某个时期经历了族群演化的过程,然后就永远地停止了族群演化。

其次,族群宣言要求所有人的政治自主权都归属于某个特定的族群,同时还提出一个族群有统治历史上曾属其所有的领土的权利,领土的界限通常根据族群在中世纪早期的聚居地或建立的王国而定,而不管这块领土上现在居住的是何人。这样的双重标准让立陶宛人可以在要求自治的同时镇压波兰人和俄罗斯人,也让塞尔维亚人可以对曾经属于“塞尔维亚人”、现在被穆斯林占据的波斯尼亚地区以及被塞尔维亚人占据的克罗地亚地区提出要求。它还让爱尔兰共和军一面要求在爱尔兰南部实行多数派统治,另一面要求在北方实行少数派统治。这些要求包含着一个观点,即存在一个“最初获得”领土的准确时期。

对日耳曼人来说,这个时期是1世纪,对法兰克人来说是5世纪,对克罗地亚人来说是6世纪和7世纪,对匈牙利人来说是9世纪,以此类推:这个“最初获得”领土的时期永远地决定了土地合法所有权的地理边界。根据这个循环论证的逻辑,在“最初获得”时期之后,相似的人口迁徙、入侵或政治合并都是不合理的。在许多情况下,这意味着长达一千五百年的历史应该被清除掉。

同样让人不安的是,国际社会,甚至包括那些多元主义的社会,例如美国,在很大程度上也接受了这样一些基本前提:族群是一种客观存在的现象,一个族群的存在决定了它拥有自治的权利。换句话说,我们想当然地认为,在某种角度上,政治身份和文化身份实际上并且应该被统一起来。无疑,如果立陶宛人和克罗地亚人拥有他们自己的语言、音乐和服装,那么,他们就有权利拥有自己的议会和自己的军队。确实,国际社会必须尝试限制古老族群冲突带来的一些不可避免的后果,比如族群内部的斗争,但是族群自治的古老权利却被当作一个原则,很少受到质疑。

事实上,人们还可以更进一步。对美国和西欧的孤立主义者们来说,要求延续古老的族群权利和历史遗留的血仇是有用的。如果这些人“一直”都是相互仇恨的,如果他们的身份和冲突都是固定不变的,那么,想要结束这些战争的努力都是无用的。即使承认了对民族主义言辞的厌恶,世界上其他地方还是可以利用族群民族主义的言辞,为建立族群“纯粹”的民族国家进行辩护,认为它是避免种族灭绝的唯一方法。

实际上,欧洲的族群以及他们认为的政治自治权都不是特别古老的事物。对主权的主张是东欧和中欧正在经历的现实,它产生于19世纪。在这一时期,人们将卢梭和黑格尔的浪漫主义政治哲学、“科学的”历史学以及印欧语文学结合起来,创造出了族群民族主义。这个伪科学已经把欧洲摧毁了两次,还有可能会摧毁第三次。欧洲的族群一直比近代民族主义者们想象的更加易变、复杂和充满活力。

尽管一些族群的名称在一千多年后似乎仍为人熟悉,但这些名称曾经涵盖的社会、文化和政治现实却与它们现在所涵盖的大为不同了。因此,我们需要对欧洲的族群做出新的理解,尤其要对欧洲身份形成时期里—— 第一个公元一千年里——的欧洲族群做出新的理解。我们还需要知道那些公认的传统,就是那些曾召唤无数人走上街头并在20世纪将不可计数的人送进了坟墓的传统,是如何在一个多世纪以前才逐渐成型的。

在接下来的几章里,我们尝试对这个新的理解做一个概述。我们首先会对近代族群民族主义的起源和18、19世纪的近代历史研究做一个简短的考查。然后,将简要地考查公元前5世纪至古代晚期的欧洲人用来辨别并描述自己的知识和文化类别的发展过程。在这之后,我们将会研究“欧洲族群”发展的决定性时期——古代晚期和中世纪早期——的历史背景,这一时期就是伪“最初获得”时期,它再一次广泛地隐约出现在了欧洲神话中,并且成为全世界处理“族群”问题时需要遵循的指导原则之一。没有人会天真地认为,清晰地理解了欧洲族群的形成会减轻民族主义的冲突或限制它们造成的仇恨和杀戮。我们只能希望,无论是在欧洲、中东还是其他地方,当人们被号召去实现那些基于滥用历史而提出的主张时,都能更加谨慎。即使连这个目标都无法实现,历史学家仍然有义务大声地说出事实,哪怕他们的声音很可能会被忽略。

来源:新民说iHuman

原标题:乌克兰,民族斗争下的“缝合怪”

评论