按:杰克·凯鲁亚克是美国文学史里不得不提的作家,他的小说《在路上》被奉为“垮掉的一代”的精神写照,被世界各地大学的文学系阅读与研究。在中国,凯鲁亚克的书始终畅销不衰,复旦大学新闻学院教授马凌提到,2020年,《在路上》有十多个不同的简体字中译本出版,有的出版社甚至同时推出两个译本,能够相提并论的只有海明威的《流动的盛宴》。

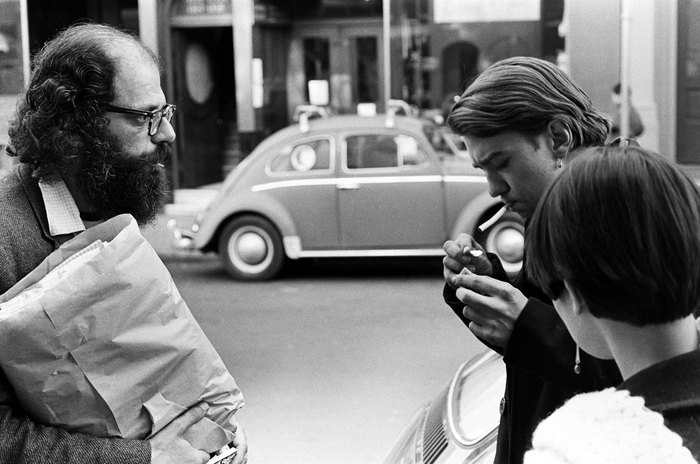

《在路上》的首个选篇中,凯鲁亚克采用了“垮掉的一代”这个说法,后来以他为代表的一群年轻诗人和作家的集合被称为“垮掉派作家”,其中包括艾伦·金斯堡和威廉·巴勒斯,学界将他们视为后现代主义文学的重要分支。盛名之下,鲜有人谈论垮掉派作家对待女性的态度,他们极少描绘饱满立体的女性形象,在生活里,凯鲁亚克始终拒绝承认女友比莉·荷莉黛生下的孩子是自己的,尽管他另一个女友认为孩子和他非常像;作家威廉·巴勒斯用枪打爆了妻子的头,他在难过之余却庆幸这让他摆脱家庭之苦。艾伦·金斯堡真正尊重的唯一女性只有他们的母亲。在女性垮掉派作家乔伊斯·约翰逊的《小人物》中,她写下对“垮掉的一代”的回忆录,她认为女人在这个圈子里更像是旁观者而不是参与者,“她们只是扫兴的角色”。作家安吉拉·卡特在看过乔伊斯的书后说,“这是从缪斯的角度讲述的故事。原来缪斯可以写得跟任何人一样好。”

但是,女性不应只被看作男作家们的文学缪斯与情感后盾,当我们纪念杰克·凯鲁亚克,一次次重温《在路上》,谈论垮掉派的文学史意义时,或许还应该了解女性们在这一文化思潮里如何被对待,如何被裹挟。《杰克之书:他们口中的凯鲁亚克》是中文世界对凯鲁亚克为数不多的译介传记,两位作者在杰克·凯鲁亚克去世六年后,拜访了他的亲友,并记录下他们对凯鲁亚克的回忆。书中采集了三十多位被采访者的口述材料,在众声喧哗的纷杂叙事里,囊括了数量有限但细腻动人的女性回忆,在杰克·凯鲁亚克诞辰一百周年之际,界面文化(ID:booksandfun)经出版社授权选摘一二,以飨读者。

[美] 巴里·吉福德 劳伦斯·李 著 蒋怡 译

守望者|南京大学出版社 2022-4

《杰克之书:他们口中的凯鲁亚克》

文|[美] 巴里·吉福德 劳伦斯·李 译|蒋怡

尼尔·卡萨蒂是《在路上》中迪安·莫里艾蒂的原型,他本身不是作家,但许多垮掉派作家都借鉴了他通信中自由散漫的语言风格。尼尔和露安娜·亨德森结婚的时候,露安娜只有15岁。

露安娜·亨德森:

我认识尼尔时,他跟一个叫珍妮的女孩住在一块儿。他住在她家,跟她、她母亲还有她外婆住一起。这样的组合真的很奇怪。那个外婆是个酒鬼,那个母亲也是,外婆当时肯定得有七十多岁了。那位母亲大约五十多岁,珍妮比我小一点儿,因为在学校她的年级比我低。不知什么原因,我也不知道怎么回事,她和尼尔变得很熟络,不过他口袋里没钱,没地方可住,珍妮就把他带回了家。他立刻就把她们三个哄得服服帖帖,轮流哄外婆和母亲。

我当时坐在沃尔格林药店里,尼尔和珍妮走了进来。他走到我面前,回过身对着珍妮,然后说:“这位就是我要娶的姑娘。”我们之前从未见过,不过他不知道珍妮认识我。旁边正好是一家桌球房,所有男生都常常去那儿消磨时间。

当时丹佛真的是个很小的城市。它的面积挺大,不过你认识城里的所有人,天黑后,在外面溜达的都是年轻人。于是尼尔就让珍妮过来套近乎,她最后告诉他,她认识我,所以他就让她过来问我肯不肯一起去参加派对。然后我就把我的电话号码告诉了珍妮,她打电话来,我跟尼尔说话,他说他想帮我介绍约会对象。他把迪奇·里德介绍给我,这人几年前我就认识。我把里德当哥哥,不过我还是顺着尼尔的意接受了,因为我对尼尔感兴趣。就是从那晚开始的。

我们去保龄球馆时,他递给我一张纸条,上面写着:“早上我打电话给你。”我激动死了。哦,老天爷,我的心脏扑通扑通地跳。人在十五岁时对小纸条这样的东西特别容易动情。我们就是从那儿开始的。我每天都见他。

露安娜·亨德森:

我沿着海岸线搬到了南面的沃森维尔,那是尼尔跑火车的另一头的站点,卡罗琳又一次被蒙在鼓里,我在免下车餐馆找了份工作。但是尼尔的占有欲太强了,他站在一个电话亭里监视了我整个晚上。每周有三个晚上他会在那里。我从来就不知道他什么时候来的。那儿我一个人也不认识,一个认识的人也没有,在我们住的那个家庭旅馆里,我完全是孤身一人。他经常监视我,看看我会跟谁一起回家。我从来没有带人回去过,他总是非常失望。

任何时候他都会走掉,把我那样扔在那里,不管我们之间是什么关系,但是他的占有欲又强到会掐死我。不过,那最多只持续了大概一个月,我跟他说,他这样监视我很可笑。

我告诉他,要是他不打算相信我,我就不会那样生活。这一回,我变得成熟了点,尼尔不习惯我有一丁点儿独立,也不习惯我说出自己的感受,我觉得那对他来说类似于一个打击。我离开时,他真的被打击到了。他以为我不会走,但我真的走了。我的决定是对的。对我和他、卡罗琳,还有所有人来说都是最好的决定。

琼·沃尔默是垮掉的一代早期圈子中有影响力的参与者,在纽约巴纳德学院读书时,她是埃迪·帕克(杰克·凯鲁亚克第一任妻子)的室友,她们的公寓在1940年代是垮掉派作家的聚会场所。她也是垮掉派作家威廉·巴勒斯的妻子,他们在婚后一次玩游戏时,琼将水杯放在头上,巴勒斯瞄准杯子射击,但射偏到琼的头部导致了她的身亡

海伦·欣克尔:

琼走起路来一瘸一拐的。她话很少,看起来像是过度劳累的、阴郁的家庭主妇。她的直发束在后面,几缕没束进去的就挂在边上。她从来不穿胸罩。她像是不大喜欢装饰和束缚。我觉得她从来不曾穿鞋子或袜子。她看起来相当孩子气。

那时就好像去了另一个世界,阿尔及尔是另一个世界,我想,巴勒斯被他的邻居吓坏了,他们也被他吓坏了。

当然,琼从来不睡觉。因为夜里的一部分时间,孩子们要睡觉,比尔要睡觉,她得做些事。门廊外面有一棵光秃秃的树。房子是L形,周围都是门廊,还有那棵可怕的死树。树上面爬满了蜥蜴,她晚上常常用耙子把蜥蜴从树上耙下来。我想她并没有杀死它们。当然,它们还会再爬上去,那儿是它们的家。她等于是在凌晨四点钟的月光下找点事做做。我们走后,巴勒斯做了一张能用上一千年的桌子,上面全都是蛀洞。他们吃得非常讲究。我的意思是他们吃得很多,饮食搭配很均衡,很关心吃哪种肉和哪种蔬菜。我觉得巴勒斯用大麻当开胃菜,这样一来他就有吃的理由了。

他随身带着枪套,常常用一把气枪射击那些安非他命的瓶盖。

你穿过他的房间时总是得先敲敲门,去厕所最近的路是直接从他的房间穿过去。不然的话,你就得走到外面的走廊上,然后穿过厨房。你经常会听到他在射击。他会把她的安非他命瓶盖排列好,然后坐在沙发上。砰!砰!砰!

他有一个肩带枪套和一把随身携带的小手枪。杰克到那儿的第一天,他和比尔去前院,他们每个人都捆绑好枪,玩拔枪快射。

乔伊斯·约翰逊是一位垮掉派女作家,她的本名叫乔伊斯·格拉斯曼,她出版于1962年的小说《来跳舞吧》被认为是第一部出自女作家之手的垮掉派小说,她的《小人物》记录了垮掉派作家圈子中的故事,她曾同杰克·凯鲁亚克有过一段感情经历。

乔伊斯·格拉斯曼:

垮掉派的聚会没有女人什么事,她们不能以艺术家的身份参加。真正的交流发生在男人之间,女人在那里只是观众,他们的女朋友。你闭上嘴巴,如果你很聪明,对他们说的感兴趣,就可以学到你想学的。那是非常以男性为中心的审美。

我基本上是接受的,我莫名地很期待。当时这并不让我困扰,场面非常激动人心,我觉得我学到了东西。

我和杰克经常聊写作,因为我在创作小说。我花了好几年才写完,他对我写的东西非常感兴趣,经常鼓励我,会告诉我,我是美国最优秀的女作家,诸如此类。他真的非常认真地对待我的写作,这对我而言很重要。

我的写作方式跟他非常非常不一样。他会写下自己的梦,他有小笔记本。在1957年的秋天,我想他开始写后来的《达摩流浪者》了。他一直在写诗歌,坚持不懈地写。他甚至在信里也会作些小诗。我很欣赏他的即兴诗才,很羡慕。我属于那种非常痛苦地写、写了又写的人。我知道他不会赞同,但那是我的写作方式。

[美]乔伊斯·约翰逊 著 李兰 译

大鱼文库|湖南文艺出版社 2020-6

关于题目,他会给我一些建议。他想让我把手头写的书命名为《事后付我钱》。他喜欢这个题目。后来书的题目叫《来一起跳舞》,来自《爱丽丝梦游仙境》。不过他还是喜欢《事后付我钱》。他有预感,说他身上会发生一些事。他有时出去见人会很激动,但他其实是非常内向的人,非常害羞,基本上喜欢坐在屋子里,不弄出什么动静。我记得他经常一言不发。我并不觉得特别难受。我算是能接受。当然,他的记忆力非常惊人。他会遇见一个陌生人,然后说:“哦,对了,我记得你。五年前我在西区酒吧碰见过你,是在10月。我们一起讨论过棒球赛。”就是那种短时记忆,非常惊人。

他当时痴迷于佛教,而不是天主教。我知道那对于他来说是件很严肃的事。我觉得那跟他沉迷于思考死亡有关系,他总是会跟我聊死亡。他的身体真的很不好。他曾经在退役军人医院住过院,患过血栓。关于自己的身体,他非常非常清楚。他有一种感觉:他的人生会戛然而止,他随时可能死去。他真的比大家意识到的要更在乎生命,比如时间的流逝等。这跟他害怕死去有很大的关系。

杰克与女人的关系非常混乱。我并不觉得我们的关系会长久,虽然我们交往了大约两年,但这段关系对我很重要。有一两次,我们谈到了结婚,不过我从来没有当真。我是这么看我们的关系的:“呃,我现在正享受这段经历,它也许会结束,但是我享受了两年。”那是一种非常务实的观点。他说起跟琼的婚姻——多么惨。他不承认她的孩子有可能是他的,给我看孩子的照片,对着脸说:“这不是我的孩子。这个孩子怎么可能是我的呢?”我说:“好吧,你知道她长得像你。我能说什么?跟你长得很像。”我觉得,有孩子的想法让他很惊恐。我不知道到底为什么会这样。我想这跟他对生命易逝的感受有关,我们所有人都难逃一死,他有那种宿命感,普遍的宿命感。同时,他知道自己不可能做他父亲那样的好父亲。那是不可能的,所以如果他是父亲的话,他是做不好的。他会跟我待在一起,然后又离开。这样的事发生过三四次。他想要我去旧金山,跟他待在一起。

本文书摘部分节选自《杰克之书:他们口中的凯鲁亚克》,较原文有删改,经出版社授权发布。

评论