在获得学院奖提名的电影《不要抬头》结尾处,影片中的三名科学家主角在流星撞向地球之际,与家人和朋友在密歇根州中部的家中相聚,围坐桌旁共进最后的晚餐。

在穷尽了一切努力后,他们吃掉了自己先前准备以及采购好的食物,在“与邻人一同死去(dying neighborly)”——借用诗人、作家兰斯顿·休斯(Langston Hughes)1965年发明的说法——之前表达感谢和祈祷。

在1960年代与1980年代,一些作家与艺术家意识到了核战争的危险,在这些人讲述的一小部分故事里,“与邻人一同死去”是颇为常见的提法。他们不愿或难以接受政府建议的最后措施,即购买或建造自己的避难所,假装自己能捡一条命。这些故事所收获的关注度或赞誉,均无法与《不要抬头》相比。但当今的图书与电影在刻画气候危机或核战争时仍深受它们的影响。

避难还是死亡?

面对不愿意为大规模的避难所建设拨款的国会,肯尼迪政府转而决定,要鼓励私人加大对避难所产业的开发,在现有的公共设施里加入专用的避难空间。

虽然大规模的公共避难所在欧洲与其它一些地区并不鲜见,但社区层面的防空洞在美国却普遍不被看好,被认为有共产主义色彩。结果便是,避难所大都只面向军队、政府官员以及那些具有足够购买力的人开放。私人避难所的可行性与道德性是公开争论的话题,而几乎没有人关注核战争的道德性及战后的生存可能性。

休斯的短语来自《防空洞》(Bomb Shelters),属于他的“小故事”系列。故事主角是一对虚构的工人阶级黑人夫妇杰西和乔伊斯·森普尔,他们住在哈莱姆,故事内容则多是二人在面对严峻问题之际碰到的一些简短幽默的小插曲。例如,杰西本来准备响应政府有关新建地下室和后院防空洞的倡议,却因城市居住环境过于狭小而作罢。

住单间的人如此之多,“就算法律有要求,房东又哪里建得起足够的防空洞来提供给每个租客?”他怀疑道,“如果让租客自己建防空洞——比如我和乔伊斯就住在小厨房里。(中略)一旦有突发情况,我们又如何能把其他租客挡在门外?”

接下来,杰西还设想了一番乔伊斯在一场空袭演习后的反应:“感谢上帝,你活下来了,杰西·森普尔!但我建议明天就推掉那座避难所。我没办法自己进去然后把别人的小孩和老人晾在外面。(中略)如果轰炸真的来了,那大家一起死就是了。”

与邻人共存亡的反面,则是主流社会的争论:假如你不想让别人闯进自己的私人避难所,你是否有权射杀对方?这一争论在1961年的连续剧《迷离时空》里有着戏剧性的呈现,其中陷入绝望的居民突破了一处地下室避难所入口,它本属于一个城郊家庭,这家人有足够的远见因而提前自建了避难所。

但正如音乐家鲍勃·迪伦在回忆中所言,在他长大的明尼苏达州,绝大部分工人阶级聚居地都没人有兴趣建什么避难所,原因是“它可能会导致邻里相斗以及朋友反目”。

听命与逃遁

冷战之下的“避难或死亡”这一二元公式意味着,能够对核武器的存在这一前提表达有效抵抗的唯一故事,就是遵从自己所信奉的价值观,带着尊严死去。

而这也意味着这些抵抗的故事总是会抱着一种怀旧心态遁入传统的社群、宗教或家庭价值,《不要抬头》里大家齐聚一堂用餐的场面就呼应了这一倾向。

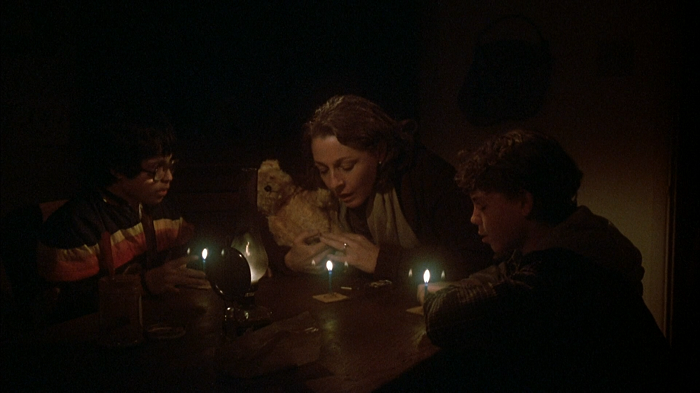

在林恩·利特曼(Lynne Littman)1983年的低预算戏剧《遗嘱》里,加州北部,一个与世隔绝的社区的公民始终坚持自己的自由主义小镇价值观,直到最终屈服于观战者从未见过的核辐射。在影片接近尾声时,韦瑟利家族里幸存及收养而来的成员准备了全家的最后一份简单的晚餐,为他们业已丧失的东西做了见证。

海伦·克拉克森(Helen Clarkson)的小说《最后一天》(The Last Day)则描绘了马萨诸塞州某个岛上的社群成员如何一面集中资源,救济城里来的难民,甚至于容纳不满的声音,一面在核辐射之下一个接一个地安详离世。

“我们已经是一场大灾变的幸存者”

冷战期间,有关积极的抵抗、彻底的政策建议以及变革诉求的故事向来是不缺的,如今的状况当然也一样。但大部分得到讲述的故事仍旧采取了“避难或死亡”这一设定,某些知名大平台的作品尤其如此。这就限制了我们对变革之路的想象力。

不管是流星撞击、气候灾害还是核战争,我们讲述的结局样貌都总是和60多年前没什么两样:突如其来、无望以及彻底。解决方案也大都局限于一些短期的反应或具有投机色彩的技术性小修小补,譬如我们在《不要抬头》里看到的就是这种情形,长期的变革或以人为本的举措则相对罕见。

只要我们的文化还有一天跳不出我所称的“地堡幻想(bunker fantasy)”,找不到其它有效的讲故事的途径,要采取长久有效的行动来因应气候危机或核战争的持续威胁就仍是难上加难的。

这并不是说地堡幻想型故事对于推进积极行动或变革而言就毫无功效。正如《不要抬头》的热门所表明的,迫在眉睫的大灾变之幽灵,足以唤起大众的警惕与关注。但有心人还可以再进一步,将此形式加以扩展,传达一些有望超越“避难或死亡”模式的信息。

不过对我们来说,地堡幻想在当今的更佳用途,或许是彰显某个故事实际上具有较大的片面性。意识到特定形式之局限性的故事讲述者越多,读者与观众对于“世界的终结”究竟意味着什么的构想,也就会越发开放。

我不认为我所发现的“与邻人一同死去”的范例全部来自边缘性视角这一事实纯属偶然:哈莱姆的非裔美国人、中西部的乡村工人阶级社群、女性作家……这些人从许多方面看——正如出身于奥凯奥温盖部落(Ohkay Owingeh Pueblo,美国西南部的原住民群体——译注)的推想性小说(speculative fiction)作家芮贝卡·罗恩霍斯(Rebecca Roanhorse)所观察到的——都“已经是大灾变的幸存者了”。

换言之,假如你曾经经历过种族屠杀、奴隶制、殖民统治、父权制或是核爆炸,那你就根本不需要迫在眉睫的毁灭这个幽灵来帮助自己集中注意力。你已经心知肚明,大灾变绝不是人类历史的终结,它永远都是人类历史的组成部分。

当你每天都得考虑如何才能让自己存活下来,大灾变对你而言就不是什么新冒出来的威胁,而是持续不断的存在性处境。或许学习如何在大灾变中幸存并保有自身人性的最好方式,就是聆听那些多个世纪以来业已有此经历的人们所讲述的故事。

(本文作者David L. Pike系美利坚大学文学教授)

(翻译:林达)

评论