按:“被边缘化的动物们,不得其所的命运若要有所改变,还有待更多人愿意了解,”在《它乡何处》一书中,作者黄宗洁将城市空间视为思考动物议题的开端,结合文本分析、时事评论、伦理思考,并借由文学与艺术作品中看待动物的各种角度,探讨了人与环境、人与自然、人与他者之间纠结错综的关系。在了解之后,或许我们可以为如何保护和对待与我们共享同一空间的动物找到行动与论述的支点。

《不得其所的动物》

撰文 | 黄宗洁(节选自《它乡何处》)

01 城市中的动物身影

2015年5月,在美国旧金山湾区的车底下,出现了一只看上去奄奄一息的小海狮,路人报警并将其送至海洋哺乳动物中心疗养后,所幸并无大碍。但兽医检验时却发现,这只小海狮同年2月间已入住过该中心,当时取名为“垃圾哥”(Rubbish),救援并增重成功后已于3月底野放,想不到才事隔月余,它又形容消瘦地流落街头。

在地球另一端的中国香港地区,2017年7月间,有登山人士在大屿山引水道旁发现一只体型瘦弱的大理石花色小狐狸,救援后包括渔护署、爱护动物协会、海洋公园等多个单位皆表示无力长期照顾收容,小狐一夜之间顿成“狐球”,不知该何去何从的命运亦引发众多市民关切。

上述两例无论就物种、城市环境与动物落难原因都看似迥异,没有相提并论的理由,但它们指向了同样的问题核心,那就是无论要讨论当代动物的处境,还是人与动物的关系,往往必须回到城市中思考。这其实是个违反过去我们所熟悉的“常识”或“直觉”的选项,因为提到动物,过去多半是放在自然、荒野的脉络之下进行讨论。一直以来,将文化与自然、人与非人动物视为二元对立的两种互斥系统,始终是多数人看待生活世界的主流态度。然而,人与动物关系的改变,其实与都市化的进程息息相关,这是一个持续与自然对话/对抗的过程,因此,若将动物抽离城市的脉络来思考,不仅不符合现实,亦无法真正梳理出人与自然环境之间的复杂互动。

黄宗洁 著

三辉图书|南京大学出版社

无论美国的小海狮或中国香港地区的小狐狸,它们同样都出现在某个“不该出现”的错误场所。海狮搁浅是海水暖化、海洋环境劣化影响食物来源所致;而小狐狸无论是人为弃养或走失、逃逸,都与非法买卖及运输野生动物有关。换言之,它们的“不得其所”,推论到最后仍然是人类行为所致。这也是何以在当代人文地理学的反思中,一个很重要的潮流正是重省人与动植物“混杂动态的生命”。如萨拉·沃特莫尔(Sarah Whatmore)所言:

(过去)动物的地位大多掉落在当代人文地理学与自然地理学的议程外,或者更准确地说,是掉落在这些议程的间隙里。不过,新的“动物地理学”焦点正在浮现,试图证明动物位居一切社会网络中,从野生动物的狩猎旅行,到城市动物园、国际宠物贸易,到工厂养殖,扰乱了我们有关动物在世界里“自然”位置的假设。

本书的核心概念,正是希望指出此种新的“动物地理学”的视野,将眼光放回我们生活的场域,正视动物非但不是少数爱好者才需要关心的对象,更与我们的生活紧密连结,且早已被人类毫无节制与远见的所作所为严重影响与伤害。动物与自然不是框限在电视机里那看似遥远到与我们无关的沙漠或草原,而是就在我们的日常之中。

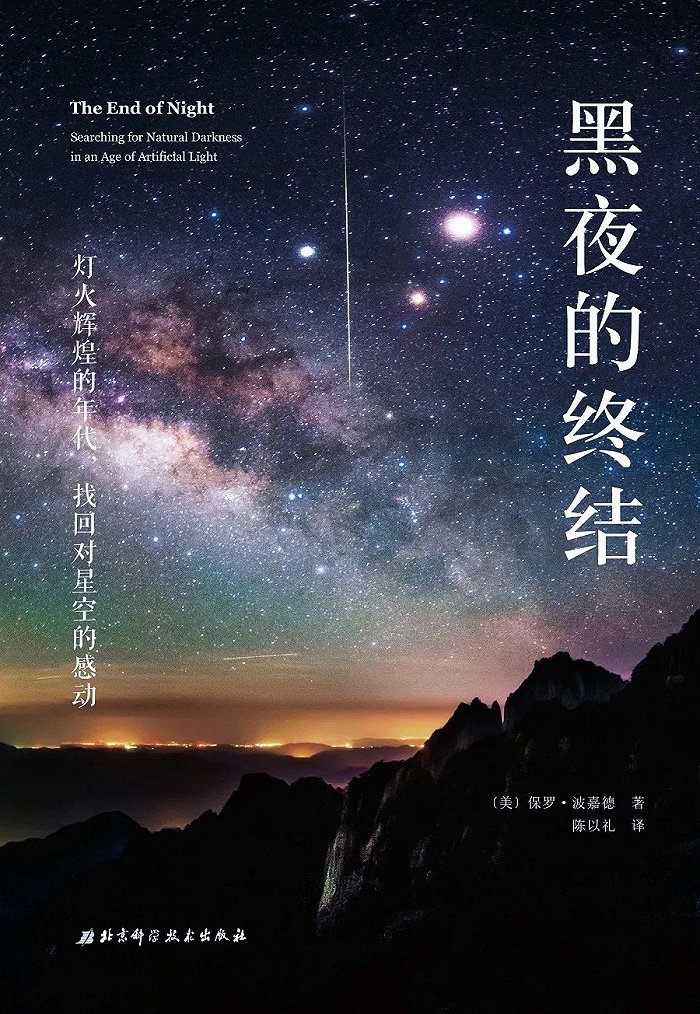

保罗·波嘉德(Paul Bogard)在《黑夜的终结》(The End of Night)一书中,就曾以拉斯维加斯的发展为例,说明城市的开发与快速的变化,如何令原先生活在当地的生物措手不及。文中描述这座世界最明亮的城市,在夜晚会吸引大量的蝙蝠与鸟类,来捕食因为趋光性而飞舞在灯束下的无数昆虫,看似食物不虞匮乏的环境,却是蝙蝠与鸟类改变在栖地觅食的习性,必须耗费体力长途跋涉到市中心的致命陷阱,因为等它们再飞回巢穴时,往往没有足够的食物喂养下一代。

[美]保罗·波嘉德 著 陈以礼 译

北京科学技术出版社

他因此回想起自然主义作家埃伦·梅洛伊(Ellen Meloy)笔下,在酒店外被人工火山爆发惊吓,最后误触拉斯维加斯大道旁高压电缆,瞬间变成焦炭的那只母野鸭,并感叹道:

这座城市最早的住宅区可以追溯到1940年代,比第一家签约设立的赌场更早点亮光线,但在不到人一生的时间内,原本几乎一片漆黑的地方,已经发展成全世界最灯火通明的地方,人口数从1940年代的八千多,快速成长到1960年代的六万多,再一路成长到如今超过两百万的水平。“欢迎来到拉斯维加斯”的好客标语,不过是1959年以后才有的事物。但梅洛伊笔下的母野鸭、盘旋在天际星光里的蝙蝠与鸟类,在这块土地上繁衍多久了?如果以进化论的时间轴来看,它们根本就没机会和拉斯维加斯快速变迁的环境一起演化。

人改变与破坏地球的速度太快,快到许多动物的脚步根本来不及跟上。这是何以近年来,许多科学家主张以“人类世”(anthropocene)概念来理解当代人与环境的关系。“人类世”一词的出现,正是因为“许多专家认为地球已被人类改变得面目全非,因而可以认定全新世已经结束,应代之以另一个新的地质世代”。于是尤金·史多谋(Eugene F. Storerme)及保罗·克鲁岑(Paul Crutzen)提出的“人类世”一词逐渐普及,标志着“人类的世代”之来临。不过,即使同样站在同意人类作为已改变地球环境的立场,看待人类世的态度也可能有相当大的差别。由此开展出的一连串讨论中,有两种完全相反的态度,一是认为人类具有创造性的力量,重塑了自然亦将启动一个更好的未来;二是认为人类目前遭逢的环境危机,正说明了“他们其实既不明白,也无法控制大自然,无法掌握复杂的全球变迁,而人类世将人类意图和施为的失败,铭刻进地球的地质和大气之中”。爱德华·威尔森(Edward O. Wilson)在《半个地球》(Half-Earth)一书中,对前者所抱持的态度多所批判,黛安娜·阿克曼(Diane Ackerman)《人类时代》(The Human Age)一书,亦谈了许多人类行为如何影响生物演化之例——在这个快速变迁的环境中,动物们虽然看似如波嘉德形容的,演化的速度跟不上人类所带来的时间差,必须被动与被迫去面对环境的巨变;但在适应的过程中,人类其实等于介入了动物的筛选机制,只有那些更能应付城市生活的物种与个体,方有可能存活。

问题在于,尽管人类的作为早已改变动物在“自然”中的位置,却又不愿意正视与接纳此一位置的改变。文明越是“进步”,动物与自然越被当成应该驱逐的他者,一旦稍有“越界”之虞,我们便因其所具有的力量、疾病与污秽等可能的威胁而感到惊恐、愤怒。这或许也说明了何以中国台湾地区在2013年传出鼬獾感染狂犬病的消息时,人们陷入巨大的恐慌,一连串击杀野生动物、弃养同伴动物的事件,在那两个月比病毒蔓延得更加迅速。换言之,想要维持动物在我们想象中既有“位置”的企图,让人与动物的关系在现代化的过程中产生某种断裂,在城市文明洁净合宜的秩序与逻辑之下,动物被视为一种失序的介入与存在,中国香港地区的“未雪”事件亦为一例。

2014年8月间,一只小狗误闯港铁轨道,列车暂停几分钟后驱赶无果,港铁便恢复通车导致狗被撞死,这不只在当时引起众多批评,也成为香港动物权益运动史上的指标事件。韩丽珠据此指出:

只有在职责和“正常运作”大于一切的情况下,而群体又把责任摊分,活生生的性命才会成为“异物”,必须把它从路轨上铲除。“异物”的出现并不是因为人们变得铁石心肠,而是人和人之间,人和外界之间的连结愈来愈薄弱。清晨的鸟鸣、山上的猴子、流浪猫狗、蚊子、树、草、露宿者、低下阶层、吵闹的孩子、反叛的年轻人、示威者、双失青年、不够漂亮的女人、性小众、意见不同的人……才会逐一成为“异物”,给逐离和排挤。

这些被排除、被视为“异物”的动物,在城市逻辑的运作下,何处才是它们得以容身之居所?又该如何才能将这些断裂的连结重新接合?这正是本书所关切的核心命题,亦是选择城市空间作为思考动物议题开端的理由。

02 动物书写与动物伦理

动物书写

首先需要厘清的是,本书对于文本的选择,并非局限于传统定义下的“动物文学”或“动物小说”。过去所理解的动物文学,多半是指以动物为主角的故事,早期这些故事皆以儿童读物或寓言故事的形式出现,具有高度拟人化的色彩,动物被赋予刻板化的角色形象,与它们本身的特质并无直接相关;其后,厄尼斯特·汤普森·西顿(Ernest Thompson Seton)等人将动物小说带入另一个新局面,《西顿动物记》(Wild Animals Have Known)中不只有鲜明的动物角色如狼王罗伯、乌鸦银斑,故事本身也结合了西顿对动物行为的观察和知识。因此,这类作品已然达到如吴明益所形容的“在科学知识与文学想象之间的‘双重接受’”之效果。若以此作为观察其他动物作品的标准,也可发现传统的动物小说似乎总在科学知识和文学想象的光谱两端之间挪移,最糟的状况则是“双重不被接受”——一如这些作品所描述的主角一样,在人类社会中找不到安身之所。

因此,秉持着“双重接受”的态度,本书选择的作品并不局限于文学性强的小说,亦不刻意强调符合科学知识者才纳入讨论,甚至动物也不需要是主角。希望在科学性或文学性之外,亦能兼顾甚至凸显动物之主体性。因此,在本书定义下的动物书写(animal writing),是以动物为主体进行的相关思考与写作。一直以来,动物书写若较偏向生态环境关怀或具有科学知识者,如刘克襄、吴明益、廖鸿基的作品,多半被纳入自然书写的框架中进行讨论,且自然环境又被切割为海洋与陆地,其中以鲸、海豚为主角的创作,就会另列为海洋书写或海洋文学;至于较具有文学或寓言性质的,则会回到传统文学小说的文本分析脉络中。本书希望打破旧有的分类框架,选择以较为广义的方式,将创作中涉及动物议题、动物关怀或可反映人与动物关系者,皆纳入“动物书写”的范畴,因此,就算动物不是主角,或者整部作品涉及动物的比例不高,甚至作者本身不见得是要谈论或反映人与动物的关系,但只要其中的情节内容有助于理解或反思动物伦理议题者,都会纳入讨论。这是何以例如吴明益的《单车失窃记》或J. K.罗琳(J. K. Rowling)的《哈利·波特》这些传统上不可能被归类为“动物文学”或“动物小说”的作品,仍在本书的讨论范围之内。

吴明益 著

麦田出版

动物权与动物福利

珍·古德(Jane Goodall)曾引用史怀哲(Albert Schweitzer)的名言:“我们需要一种包括动物在内的无边界的道德”,提醒读者“我们目前对于动物的道德关注,实在太过于微不足道,而且,还相当令人困惑”。凯斯·桑斯汀(Cass R. Sunstein)在《剪裁歧见》(Conspiracy Theories and Other Dangerous Ideas)一书中分析了有关动物权利可能引发的各种争议之后,也曾一针见血地指出:“但是既简单又严重的问题是,在太多时候,动物的利益不曾受到丝毫考虑。”本书立论的基础,在于我们需要将动物纳入道德考量的范围,亦即以伦理学的角度,重省人对待动物的方式。而在讨论有关非人类动物之道德地位时,有两种时常被混淆、却是基于不同甚至相对的哲学观而来的概念,即动物福利(animal welfare)与动物权利(animal rights)。

动物福利

动物福利的观点,主要是基于效益主义(utilitarianism)的哲学观,代表人物为杰里米·边沁(Jeremy Bentham)和彼得·辛格(Peter Singer)。边沁驳斥一般人认为不需将动物列入道德考量的态度,主张“问题不在于‘它们能推理吗’,也不是‘它们能说话吗’,而是‘它们会感受到痛苦吗’”。辛格引述边沁的论点后,补充说明虽然边沁于文中使用了“权利”一词,但他要追求的是平等而非权利,边沁所谈的道德权利,“实际指的是人和动物在道德上应该获得的保障;可是他的道德论证真正依赖的支撑,并不在于肯定权利之存在,因为权利的存在本身还需要靠感受痛苦及快乐的可能性来证明。用他的论证方式,我们可以证明动物也应该享受平等,却无须陷身在有关权利之终极性质的哲学争议里头”。

至于边沁与辛格所倡议的平等原则,是考量上的平等(equality of consideration),而非待遇上的平等。举例而言,冬天晚上因为不希望孩子受到风寒而给孩子加一床被子和让家里的狗进屋睡觉,虽然对待方式不同,仍可说是基于平等的考量。此外,效益主义既以动物是否能感受痛苦(suffer)作为给予其道德上的平等考量之关键,因此,在效益主义的概念下,人类进行的各种动物利用,都应以产生最少痛苦为着眼点,且将人与动物可能承受的痛苦同样列入考量范围。

值得注意的是,由于动物福利的立论观点,是基于人类不可能完全避免动物利用的前提进行道德考量,因此一般以“动物福利”为倡议目标的立场,多半是指“人道”使用动物,最低限度应禁止“不必要的残忍”。换言之,无论是科学研究、饲养动物作为食物还是将动物作为狩猎的对象,“只要做这些事所产生的整体利益,高于当事动物所承受的伤害”,并符合上述人道标准,效益主义是可以容忍某些动物利用的。

至于何谓人道或考量动物福利,有三种主要的看法:一是强调动物的感觉(feel),因此应免于让动物处于过长与过度的疼痛、恐惧、饥饿等状态,能感受到舒适;二是要满足动物的生物性功能,使其能正常生长和繁衍;三是强调自然的生存方式(natural living),要能生活在合理的自然环境中并发展其天生的适应能力。这三个取向偏重的要点虽有不同,但在评估动物福利的优劣时,都会作为价值判断的标准之一。

动物权利

主张动物权利论的代表人物为汤姆·睿根(Tom Regan),相较于效益主义认为只要人道利用,并且不制造不必要的痛苦,就可以进行有限度的动物利用;权利论则主张,人类使用非人类动物在原则上即属不当,因此探讨什么程度的痛苦和死亡算必要,是未掌握问题核心的讨论。因为既然根本不应该用这些方式使用动物,那么任何程度的痛苦或死亡都属于非必要。也就是说,如果一件事情在根本上是错误的,它就不该有程度上的差异——如果用动物进行致死剂量实验是错误的,这个错误不会因为由使用两百只动物下降为六只就改变。

睿根认为,人与动物关系中真正“根本的错误”不在于动物受到的苦难,而是“将动物视为我们的资源的体制”,在这样的观点下,只是让肉牛有多一点空间,少一点挤在一起的同伴,并不能消除甚至触及这种将动物视为资源的基本错误,因此,若就农场动物的议题而言,它们需要的不是让饲养方式更人性化,而是要完全解构农牧经济体系。

权利论可说是对于伊曼纽尔·康德(Immanuel Kant)道德哲学的扩充,康德批评效益主义的哲学观,认为效益主义的论点若推到极致,那么只要整体利益大于个体,不只动物可以被利用,人也可以被伤害。康德认为,人必须被当成目的本身,而不能仅被当作手段,不论利益多强大,伤害某人来让其他人获得利益必然是错误的。权利论则主张动物也应被当成目的本身。值得注意的是,康德的角度说明了他认为人对动物只具有间接责任(indirect duty),人对动物本身并无亏欠,这些动物本身也不一定应得任何特定的对待,只是人类处理它们的方式必须受到限制;但权利论主张的是人对动物本身有直接的亏欠或责任,也就是直接责任(direct duty)观点,在这点上权利论与动物福利论的态度是一致的,只是在看待动物利用的问题时,权利论主张全面废止(abolition),福利论则支持改革(reform)。

综上所述,可以发现权利论的道德主张其实是陈义甚高的理想,要落实在现实社会中仍有相当的难度,毕竟要全面废除动物利用或农牧经济体系,绝非轻易可达成的目标。因此当代的动物权利运动(animal rights movement)有不少结合了动物权与动物福利的主张,“认为动物权利乃是一种理想事态,唯有不断落实动物福利措施,方能实现。这个混杂的立场——动物权利是长期目标,动物福利则是近期目标——称为‘新福利论’(new welfarism)”。对新福利论的倡议者而言,任何运动目标都是渐进式的,亦即,“今天若能争取到较为洁净的笼子,明天才可望争取到空的笼子” 。

其他的伦理进路

此外,仍有许多从不同进路思考动物伦理的方式,例如玛莎·努斯鲍姆(Martha C. Nussbaum)针对西方哲学长期忽视道德情感的状况,重新赋予情感在道德行为中的重要性,主张以能力进路(capabilities approach)考量。生命个体需要一些能力,方能进行其生命所需的各种运作。因此,为了让生命个体能顺利地运作,活得像个生命,其能力应该获得尊重,不可以被剥夺和伤害。换言之,对努斯鲍姆来说,让动物的生命能够顺利运作的前提,就是所谓的“能力”,她列出的能力,就动物而言包括了生命、身体的健康、身体的完整(不受伤害)、感官与反应能力(不被剥夺)、情绪(不经受惊恐与剥夺安适的环境)、与其他动物互动玩耍等合适的生存环境。

努斯鲍姆的伦理观特别强调情感的价值,认为人类之所以会具有伦理行为,是因为人有“怜悯之情”(compassion)。她主张情感并非一种“非理性的运动”(non-rational movement),相反,情感是具有认知要素的。努斯鲍姆依据亚里士多德(Aristotle)对怜悯之情的解释加以修正,认为怜悯之情具有三个认知要素:⑴“分寸的判断”(the judgment of size);⑵“非应得的判断”(the judgment of nondesert);⑶“幸福的判断”(the eudaimonistic judgement)。简言之,怜悯之情成立的条件是,我判断这个对象遭受了严重的苦难;此外,当事者不应承受这样的苦难;第三,我们把受苦者纳入自身生命计划的一部分,当其处境改善时,我们自身也会感受到幸福与满足。努斯鲍姆的伦理观将人作为道德行动者本身的情感能力列入考量,从而让情感与伦理的实践可能打开一个不同的面向。

另一方面,伊曼纽尔·列维纳斯(Emmanuel Levinas)的伦理哲学,则由“脸”(face; visage,亦有学者译为“面貌”)这个关键字切入,主张人与他者的伦理关系,是由人类的“面貌”所展现的。其实对于动物的面貌是否足以让我们将其纳入伦理关系之中,列维纳斯的答案是相当模棱两可的:“我不敢说在什么时候你有权利被称为‘面貌’。人类的面貌是完全不同的,而只有在那成立之后我们才发现某只动物的面貌。我不知道一条蛇是否有面貌。”但基本上他仍认为“我们不能完全拒绝动物的面貌。透过面貌我们才了解(譬如说)狗”。他曾如此解释伦理的意义:

伦理作为第一哲学的三个基本重要概念:存在、空间(地方)和他者(别人)。所谓伦理,就是要漠视自己生物性的存在,超越掠夺空间的欲望,完完全全迎向他者。……游走于我之外的他者,他可能会骚扰我在家的安宁,而我对他却毫无制约的能力。虽然我对这位陌生人一无所知,但我们之间可以产生一种既非融洽和谐,也不是争斗龃龉的关系。

此处的他者,能否由人类他者延伸为动物他者,从而在人类掠夺空间的欲望中,保留一个不必融洽但也无须争斗的可能?对于当代人与动物争地的紧迫关系,列维纳斯的伦理学,无疑提示了一个可能的方向。

综上所述,无论是睿根追求核心价值探问的权利论;辛格用量化实践的方式进行评估的效益论;努斯鲍姆对“怜悯之情”的重视,在道德行为中赋予情感重要性的主张;或是列维纳斯对于将他者的脸列入伦理考量的价值观,都各有其不容忽略的意义和价值。阿马蒂亚·森(Amartya Kumer Sen)曾在《正义的理念》(The Idea of Justice)一书中引用希拉里·普特南(Hilary Putnam)的看法,强调伦理是一种实践,也因其是一种实践,就不只涉及价值判断,还包括哲学、宗教与对事实的信念。换言之,伦理追求的不是至高无上的绝对真理,而是在现实上可行的方案,因此他建议:“涉及现实抉择的实践理性,需要有个框架以对于各种可行方案的正义进行比较,而不是指出一个不可能被超越的、却很可能不存在的情境。”在面对这些立场各异的伦理观时,这或许是个相当实际且中肯的建议。

来源:三辉图书

评论