按:布拉格犹太人、保险局公务员以及作家弗朗茨·卡夫卡活了40岁11个月,最后因喉结核死于维也纳附近一家疗养院。他的一生与世俗成功无关,30岁多岁时,他还同父母同住,36岁,卡夫卡写作长信《致父亲》,认为父亲破坏了自己的个人意志,具有一切暴君所具有的神秘特性,强迫感恩,从未欣赏过他。每当卡夫卡渴望得到父亲的肯定时,迎来的只是“一声嘲笑的叹息,一阵摇头,一个敲桌子的动作”,以及一句“这就是你做的?”。

卡夫卡的一生都徘徊在对父亲憎恨、恐惧与崇拜情感中,这深深影响着他的写作,无论是小说中压抑又荒谬的官僚机构,还是拥有绝对权力的“法庭”,都是父亲“绝对权威”的投射。卡夫卡曾回忆影响自己儿时经历:夜里想要喝水的他,被愤怒的父亲从床上拽起,反锁在室外,寒冷的夜里他只穿了一件单薄的背心。在日后他总是会惊恐地记起这个画面:“那个巨大的人,就是我的父亲,审判我的最后法庭,会几乎毫无理由地向我走来,在夜里把我从床上抱到阳台上去。”

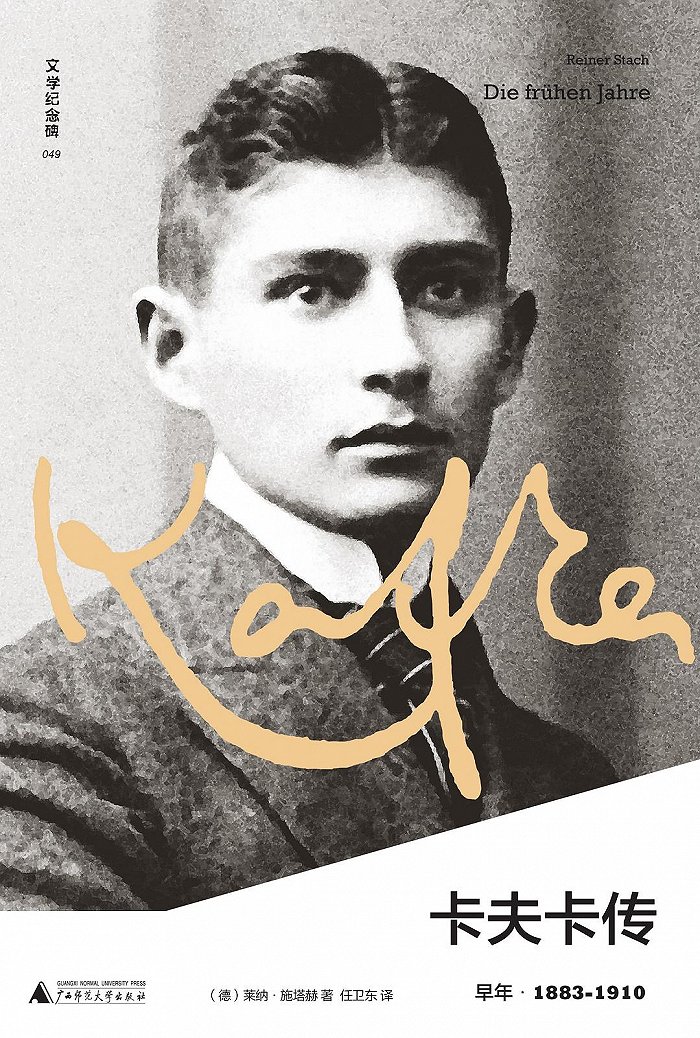

今年是卡夫卡《城堡》诞生的一百周年,在父亲节这一天,界面文化(ID:booksandfun)摘录了《卡夫卡传:早年·1883-1910》一书的段落,试图理解父子关系如何影响了卡夫卡文学世界里的母题:权力、恐惧与孤独。

[德]莱纳·施塔赫 著 任卫东 译

广西师范大学出版社 2022-6

绝对支配与强迫感恩:童年时代与父亲的相处

“你们过得太好了!”这个像副歌一样不断重复的咆哮声,在卡夫卡家太常见了,常见到令人作呕。每个带着些忧虑来的人,都会听到这个咆哮声,有些也许是“个人的”忧虑,在布料和棉线商贩赫尔曼·卡夫卡看来,这些忧虑无一例外都是干扰,都不值一提。“你们过得太好了”,这句话因为用得太多,已经有点儿不管用了,但它仍然是一件可用的武器,可以结束任何一场讨论,可以把任何一个反对意见扼杀在萌芽状态。谁会在饭桌上真的否认,他生活得很好——几乎每天都有热气腾腾的肉吃?这个家里缺过什么东西吗?正因为如此,因为这个家里从没有缺少过任何东西,所以有些鸡毛蒜皮的小事才成了貌似应该严肃对待的忧虑。而什么才是真正的艰苦,家里的首脑对此非常清楚,是的,有时候他似乎觉得,只有他一个人知道什么是苦难。由于他保护了所有其他人免于体验苦难,所以他不仅有权力,甚至从教育的角度,有必要尽可能经常让这些人回忆起过去和现在的艰难。

不过,在那同一张餐桌上,对面坐着一个观察者,这个观察者没有充耳不闻,也没有对父亲不断重复的指责麻木漠然,而是在潜意识中看穿了引发父亲这通独白的原因。

听着父亲不停地对同时代人,特别是他自己孩子们的幸福生活指桑骂槐,同时讲述他自己年轻时候经历过的艰苦生活,是一件非常不舒服的事。没有人否认,他曾常年因为没有足够的冬衣而腿上的伤口一直不能愈合,他曾经常挨饿,他十岁起就要在冬天也早早起床,推着小车挨村挨户叫卖——但是,他不愿意理解的是,这些真实的事实,在与另一个真实的事实,即我没有经历过这一切,相比较中得出以下结论:我比他幸福,他因为腿上的伤口就获得了优越地位,他从最开始就认为并断定,我不能认识到他当年经历的苦难的价值,而我因为没有经历过同样的苦难,就必须对他无限地感恩戴德。如果他能不停地讲述他的少年时代和他的父母亲,那我会非常愿意听的,可是他讲的这一切都是以一种炫耀和争吵的语气,这让人听起来倍感折磨。

这些非常不情愿听到但详细储存在记忆中的讲话,很早就让卡夫卡确信,父母和孩子之间的关系主要是权力关系:哪怕是父母做的好事,也是为了起到副作用:巩固他们对孩子的绝对支配权,并使这种权力能够长久维持。这种强权——卡夫卡每天都经历着——与其说让孩子们在情感上变化无常,不如说更多在他们的道德观念中牢牢地扎下根。因此,父母通过不断谈论自己有责任感的生活奋斗与孩子们貌似无忧无虑的生活之间的矛盾,从而有意识地对道德观念施加压力。但是,他们用这种心理层面的战略算计,却极少能强迫孩子们产生真正的感恩之情,相反,更多是引起了孩子们的负罪感——而且,他们的道路(曾经)越是艰辛,孩子们心中的负罪感就越持久、越深刻。所以,卡夫卡的父亲才会用炫耀的口吻讲述早已过去的苦难,并从中得到享受,仿佛这一切都是了不起的成就。“今天谁还知道这些!”他一遍又一遍地嚷嚷道,“孩子们知道什么!没有人承受过这些苦难!今天有哪个孩子能理解这些吗!”然而,他的孩子中,至少有一个理解了。

从《致父亲》到《诉讼》:父子关系与文学创作

《致父亲》作为卡夫卡早年最重要的自传性资料,已经被无数次引用,对有些读者而言,这正是他一生受制于俄狄浦斯情结的证据:儿子早就在二人对决中失败了,但他一直拒绝离开角斗场。然而,卡夫卡的《致父亲》不是心理分析意义上的自我剖析,它是对一种重要的真实关系的描述,同时也是对想象内容的描述,写下这些,是希望能通过双方的解释和澄清,使两人间的关系得到稍许改善。

这封信的核心内容是说,赫尔曼·卡夫卡对儿子没有丝毫理解——但不是出于漠然或者恶意,只是因为他太不了解孩子的本性了。他感到失望,认为这是反抗、孤僻、苛求和敏感,尽管他的妻子尤利娅已经做出了最大可能的让步,似乎还是会惯着这些性格特点,但是卡夫卡问道,有必要让一个如此不被理解、甚至被拒绝的、他自己都不理解自己的孩子成人吗? 也有许多父亲,对自己的儿子深感失望,并且不加掩饰地表现出来,哪怕是一个心理粗线条的孩子,也会在遭到一个如此专制父亲的拒绝时感到痛苦。但是,这个伤口会慢慢愈合,甚至可能会减轻未来道德上剪断脐带所带来的痛苦,但是,在卡夫卡这里,一切都是未决的、有争议的,直到他生命的最后。为何如此?

……我这个样子,(当然,除了天性和生活的影响外)是你的教育和我的顺从的结果。而这个结果仍然让你不满意,你下意识地拒绝承认这是你的教育结果,原因就在于,你的手和我的材质,彼此不合。 ……我又要小心翼翼地说,我就是因为你才变成这样的,你只是加强了我原有的东西,但是你加强得太多了,因为你在我面前太强大了,使用了所有权力。

卡夫卡的指责不是:我是你把我塑造成的样子;他说的是:你用我原来的样子什么也做不出;你对我原本的样子不感兴趣,你觉得我都是毛病,所以你不赞许我、不承认我,连一点点自信都不给我。孩子获得父亲鼓励性微笑的唯一可能是,再现父亲的样子——卡夫卡自己用了一个粗俗的比喻——像一只被驯服的猴子一样假装得高高兴兴,行军、敬礼、唱军歌,学它主人的样子说话,吃饭时像它的主人那样狼吞虎咽。如果能完全否定自己,那么,让这个万能的人高兴并不难。但是,没有哪个孩子能够完全否定自己,哪怕片刻,他们总是试图用另外的、他们认为更有意义的,也就是“幼稚的”成就给人留下印象。但是,用这种方式在赫尔曼·卡夫卡那里什么也得不到:“一个事件”,他讥讽地说,用手指敲着桌子叹息道,“给自己买点儿什么吧。”

有一天夜里,我哭哭啼啼地不停要水喝,当然不是因为渴了,一半是可能为了气人,一半是为了给自己解闷。在你的几次严厉威胁未能奏效之后,你把我从床上拽起来,拉到阳台上,锁上门,让我一个人穿着背心站了一会儿。我不想说你做得不对,也许不这样做,那天夜里就没法安静下来,我只是想用这件事说明你的教育方式及其对我的影响。在那之后,我就听话了,但是,我的内心因此受到了伤害。毫无疑义地要水喝是理所当然的,被拉到外面令人非常畏惧,我的天性永远无法把这两者联系在一起。好多年之后,我还会想象,那个巨人,我的父亲,那最高权威,会毫无缘由地过来,半夜把我从床上拽到阳台上,我在他眼里什么都不是,这种想象一直折磨着我。

卡夫卡在“阳台”(布拉格的住宅上经常能见到这种朝内院的外廊)上的经历,非常有理由被看作他心理传记中的关键场景。单单那个画面——那个几乎裸体的孩子,在夜幕下,站在父母反锁住的门前——就足够立刻说明卡夫卡世界中那三个根本母题:权力、恐惧、孤独,以及它们之间的相互关联。“最高权威”的权力令人畏惧,不仅因为它具有绝对的、包括身体上的优势,任何反抗都是徒劳,更主要的原因是,它是无法预计的。你不知道为什么,你也不知道它将在什么时候、以何种方式爆发。弗朗茨能够稍微确定的只有,这种权力并不以身体的痛苦为目的。因为,尽管父亲多次威胁要揍他——有时候甚至大喊大叫、急赤白脸,解下自己的裤子背带要当鞭子用——但是,父亲几乎没有真正动用暴力。可是,他会利用他充斥了整个房间的优势,孤立、鄙视逐出弗朗茨——一般是用充满讽刺和责备的语言,至少有一次也动手把弗朗茨扔了出去。

[奥] 弗兰茨·卡夫卡 文泽尔 译

天津人民出版社 2020-1

父亲有权力,让儿子感到孤独:这是父子俩几十年对峙的核心,这是父亲要直接负责的部分。不过,《致父亲》中也没有隐瞒,这道伤痕,在弗朗茨两三岁的时候,已经非常深了,没有人再能弥合它。当然,那个逐出的动作也是很迅速的,父亲已经想好了,为了达到最大效果,他不仅把儿子从父母的卧室扔了出去,而是扔到了住宅的门外,扔到了外面的阳台上,那是通向邻居住宅的过道,是公共空间的一部分。“……我的内心因此受到了伤害”,卡夫卡这样描述自己的感受,是真实可信的。然而,三十多岁时,他明白了,那天夜里,父亲并不是造成了一个无法愈合的伤痛,而只是利用、扩大,且因此从根本上揭开了他的伤痛。

一个外在的、意料之外突然发生的不幸,揭露了一个没有意识到的、但早已存在的、更深刻的不幸::这个独特的、常常是令人震撼的阐释过程,卡夫卡在他的文学作品中不断展现——如此经常且如此彻底,所以我们必须把它看作是卡夫卡心理世界最深处、最折磨他的母题。 因此,《变形记》一方面瞬间就将主人公格雷高尔·萨姆撒置于对自己家庭的不幸依赖中,同时又让他与家庭之间出现了巨大的距离,读者面对一个完全无法理解的、甚至是荒诞的事件。然而,小说第一句话中就出现的灾难所激起的尘埃刚一平息,读者就能清楚地看到,那种依赖感和无归属感其实一直都存在,变形这件事打碎了社会表面,让已经腐烂的内核更加清楚地呈现了出来。

《诉讼》更是完全依靠这个思维比喻:这里,小说一开始,谜一般的逮捕引起的恐惧,很快就被另一种持久的不安所覆盖了。跟他那个推销员亲戚萨姆撒一样,银行襄理约瑟夫·K一开始是个受害者。然而,随着情节的展开发现,他所遭受的打击,既不是没有意义,也不是完全没有征兆。这次命中注定的打击,这次貌似毫无缘由的逮捕以及由此给他打上的标记,恰恰击中了约瑟夫·K最疼痛之处:它强迫他进行自我反思,并修正自己的自我形象。那个神秘的法庭使他的生活陷入无序,但也正是这个法庭,迫使他思考一个问题:他迄今为止的秩序是否花费的代价过高了。完全无法想象,约瑟夫·K或者格雷高尔·萨姆撒曾经幸福过,或者知道幸福是什么,所以需要有一个灾难,让他们贫穷的自我能发声。

本文书摘部分节选自《卡夫卡传:早年·1883-1910》,较原文有删改,经出版社授权发布。

评论