编者按:当你打开这篇文章的时候,2022田径世锦赛正在美国尤金进行。中国队此次共派出53名运动员参赛,包括巩立姣、苏炳添、刘诗颖等大家熟悉的面孔。本届田径世锦赛的主会场是位于俄勒冈州尤金市中心的俄勒冈大学新建体育场,中国选手谢震业今天会在这里参加男子200米的半决赛(如果成绩不错,那么他还有机会参与该项目的决赛)。

在田径赛事中,跑和走的竞赛项目被统称为“径赛”,“田赛”指的则是跳跃及投掷项目。田径运动被认为是历史最悠久的运动,起源于人类的基本生存与生活活动。我们会问出“为什么要登山”这样的问题,并因此有了“因为山在那里”的经典回答,但似乎很少会提问人为何走、跳与跑,这似乎是天赋、是本能、是人与动物自古共通的一种日常行为。

但每个跑步者——无论是专业选手还是业余爱好者,无论是马拉松选手还是5公里锻炼者——对于跑步为何吸引自己,都有着不同层面的答案,从健康层面到哲学层面。对于美籍德裔生物学家贝恩德·海因里希(Bernd Heinrich)来说,答案则是这样的:“跑步中蕴含着一种最原始的质朴,也许就是这种质朴吸引了我,让我沉醉其中不可自拔。其他运动中也有跑步,但只有跑步这项运动才是速度和耐力之间的较量。剥去日常生活中的技术、认知和喧嚣,这就是跑步最纯真的本质。”

在贝恩德的《人类为何奔跑》一书中我们看到,他研究动物的奔跑,因为他自己便是一位优秀的超级马拉松跑者,他研究不同动物的速度、耐力、呼吸、肌肉、最大摄氧量,既是为生物学知识大厦添砖加瓦,也是从中获得启发,向动物学习,让这些知识服务于自己的跑步事业。我们在最后一章得以见证贝恩德参加1981年芝加哥100公里超级马拉松并获得冠军的过程,他在奔跑时想到自己研究过的羚羊、骆驼、青蛙、鸟类、昆虫与猿,他在这令人崩溃的6小时38分21秒中一次次回忆起生命中重要的人和瞬间、已逝的朋友和他们曾经共度的夏日,靠脑海中的美好画面支撑自己接近终点。

“还有什么能比跑步更平和、深邃而又激情澎湃呢?又有什么比跑步更原始、更野性呢?”无论你是否有跑步的习惯和爱好,在观看田径世锦赛的闲暇,我们不妨随贝恩德一起思考跑这一简单行为的历史与意趣。

《古代的跑步运动员和现在的我们》

撰文 | 贝恩德·海因里希

翻译 | 王金

我们是天生的跑者,虽然很多人都已经忘记了这个事实。我永远也忘不了自己还是个孩子时,第一次赤脚奔跑在温热的沙土上。那是条位于德国一片寂静树林里的路,在那儿我闻到了松枝的清香,听到了斑尾林鸽的嘀咕,还看见了亮绿色的虎甲从我面前飞过或跑过。我也将永远不会忘记30多年后,我在柏油马路上奔跑的情景。那天是1981年10月4日,我和其他261名选手(男女皆有)在芝加哥奔跑了100千米。他们用各种各样的方式奔跑着,像我一样,去追寻那“梦中的羚羊”。当我开始思考跑步对人类及自身的意义时,我惊讶地发现,那些遥远的记忆居然会如此清晰,而且又有了那么多新的发现。岁月变迁,世事沉浮,当年那个赤脚在沙土上奔跑的小男孩成为了一名41岁的生物学家,他穿上了耐克鞋,奔跑在芝加哥的柏油马路上。除了这些记忆,我还想到了一幅更辽阔的人类生存图谱,其中有我们和动物的同源关系,也涉及人类的起源。这些想法汇聚在一起为这次的跑步赋予了新的意义。

运动几乎等同于生命。植物伸长茎秆,长出卷须,争相向着阳光生长。同样地,很多植物的种子也会争先恐后地在适合生长的土地上着陆。它们虽然自身不能动,但是会巧妙地借用外力。植物种子运动的方式五花八门,有的借着风力,有的随着水流,还有的被吃浆果的鸟兽带走,跨越几百英里去寻找宜居的家园。

动物则主要凭借自身力量来移动。它们通过控制肌肉,将化学能转化成动能,使自己运动起来,但我们人类,尤其是到了近代,却和植物一样,利用风、水和其他动物来运送我们。不过现在人类正越来越多地从煤、石油和原子中获得能量进行移动。

在物种进化的几千万年间,在适者生存的自然选择下跑得更快更远,有些生物能在更艰苦的环境下,利用更经济的方式,将它们的捕食者和竞争者都甩在身后。不论是捕食者还是被捕食者,都必须跑得更快,否则必死无疑。一位不知名的跑步者曾经引用过人们现在耳熟能详的一个典故来解释这个概念:“在非洲,每天早晨羚羊睁开眼睛,所想的第一件事就是,我必须比狮子跑得还要快,否则就会被狮子吃掉。而同一时刻,狮子从睡梦中醒来,首先闪现脑海的一个念头就是,我必须追上羚羊,要不然就会饿死。所以无论你是羚羊还是狮子,这都不重要—太阳出现时,你最好快跑起来。”当然,动物都不必知道这些,它们只需要快速奔跑。

凭借着人类无限的想象力和由之所发明出来的技术,我们现在出行的速度更快,成本更低,也大大超出了我们体能的极限。但是几百万年以来,人们移动的终极形式还是跑步。不论是否由行动来证明,归根到底,我们依然是奔跑者。大脑、肺和肌肉是一样的,都给予了我们奔跑所必需的力量。无论是沿着马路慢跑还是排成一队去跑马拉松,我们不仅在享受生活的美好,感受自身的活力,也是在现实中幻想着做梦。确实,这个世界上不存在魔法,但并不意味着世界仅仅由简单的逻辑构成,虽然世界的格局可能很简单,但在细节上却十分复杂。

我在已有的经历中以各种不同的距离和强度跑过步。跑步中蕴含着一种最原始的质朴,也许就是这种质朴吸引了我,让我沉醉其中不可自拔。其他运动中也有跑步,但只有跑步这项运动才是速度和耐力之间的较量。剥去日常生活中的技术、认知和喧嚣,这就是跑步最纯真的本质。这世界上没有任何一样东西——仅从表现力来说——可以像以下那些场景一样令我激动不已:例如像李·埃文斯那样绕过400米跑道的最后一个弯道;像彼得·斯内尔、凯西·费雷曼、比利·米尔斯、琼·贝努瓦·萨缪尔森那样在奥运会中冲过终点线取得冠军。为什么这样的场景会让我如此兴奋?因为这样的跑步既纯粹又有力。

已故的詹姆斯·富勒·菲克斯在其著作《跑步全书》(The Complete Book of Running)这样写道:

在我看来,跑步所带来的影响一点也不特别,而是十分平常。奇怪的应该是其他所有的状态和感觉,因为它们是人们自我克制的方法。我认为,一个跑者可以沿着无尽的历史长链,一路回溯,体验到人类的生活状况:吃水果、坚果和蔬菜,通过不断运动,保持心肺和肌肉的健康。跑步的时候—尽管现代人能坚持跑步的已经很少了—我们重新找回了和古人甚至是更早的动物之间的亲缘关系。

几年前,我在津巴布韦的马托波斯国家公园(现为马托博国家公园),有幸经历了菲克斯所提到的那种和古代跑者的亲缘关系。在那次探索旅行中,我打算去研究体温对金龟子奔跑和战斗能力的影响。沿着崎岖的山道一路前行,我看到地表上凸起的岩石有部分已经被浅草所覆盖。金合欢树开出了黄白色的花朵,散发出的香味不仅引起了我的注意,也吸引了一群嗡嗡叫的蜜蜂、胡蜂和五颜六色的金龟子。长颈鹿正慢条斯理地吃着金合欢树顶的叶子,狒狒和黑斑羚三三两两地聚集在一起,在灌木丛中漫步。如果时间合适,每年你还会在这里看到迁徙途中的角马和斑马。成千上万匹马从这里经过,发出雷鸣般的轰响。迁徙的队伍中还有大象和犀牛,它们就像史前巨人一样,步伐缓慢而又沉重。在前行的路途中,我意外地发现了一块突出的岩石,这块岩石很不起眼,但当我向它的下方望去时,我被眼前所见到的一切震惊了。

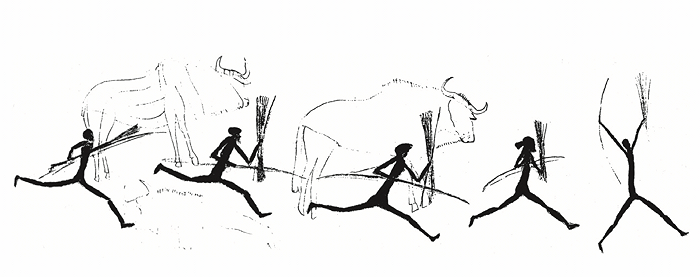

岩石突出部分的壁面上画着一组棍子形状的小人,他们的手中紧紧握着弓箭和箭筒。这些猎人都朝着一个方向奔跑,从左到右横跨了岩石的表面。这幅有着两三千年历史的史前壁画本身并没有什么特殊的地方,但是随后我又注意到一些惊人的细节。画像最右边的小人是整个队伍的统领,他将双手高举在空中,这是一个我十分熟悉的动作:跑步比赛中选手们在冲过终点线夺冠时通常都会做出这样的动作。这个无意识中做出的动作表明:人们在跑步时,大多都经历了艰难困苦,他们呼出灼热的气息,浑身似乎着火了一样,最终到达终点时,兴奋战胜了痛苦。这些非洲史前居民的形象深深地印在了我的心中,无时无刻不在提醒着我:人类的奔跑、竞争和追求卓越的精神可以回溯到久远的过去。

看着这块非洲岩石壁画,我似乎遇到了一个和我志趣相投的灵魂,虽然他很久之前就已经消失了,但仿佛我们的谈话就发生在片刻之前。我站在这些不知姓名的猎人曾经奔跑过的地方,和他们心意相通。不仅如此,这里很有可能还是我们共同的祖先诞生的地方。这幅岩画的作者虽然要比我早上数百代,但在进化史的长河中却也只是一眨眼的工夫,毕竟400万年前,介于类人猿和人类早期祖先之间的两足动物就已经离开他们安居乐业的森林,来到草原上开始了奔跑。还有什么能比跑步更平和、深邃而又激情澎湃呢?又有什么比跑步更原始、更野性呢?

[美]贝恩德·海因里希 著 王金 译

商务印书馆 2022年

本文书摘部分节选自《人类为何奔跑》第二章,经出版社授权发布。

评论