文|互联网指北

在玩家的世界里,《动森》是 款标准的慢节奏游戏,没有明显的剧情主线和宏大的世界观,没有竞争对手,发育周期以“年”为单位,所有出场角色(包括全场唯 的人形生物“玩家自己”) 都被设计成三头身的萌系风格,在主机游戏圈里表现了难得的“友善度”,成为了大量新手玩家的入坑之作。

但在资本市场,《动森》却充满攻击性 随着元宇宙被公认为下 个“互联网”,《动森》几乎为了人们用来探索新赛道的度量衡,每个打着云宇宙空间、元宇宙社交、元宇宙办公标签的新产品, 都被人们用“像动森吗”“能做成动森吗”亲切问候过,甚至就连大厂也不能免俗,前不久刚刚进入公测阶段的字节跳动元宇宙产品“派对岛”喊出的口号就是“动森式的元宇宙社交体验”。

理论层面出发,资本市场并没有用错《动森》。元宇宙之所以被类比成下 个“互联网”,归根结底是因为人们相信它们改变了“世界的连接方式”,进而带动人们改变搭建上层建筑的思路。《动森》开放式的设定相当程度兑现了这个描述,“建岛”这件事顺便帮人们科普了虚拟资产、虚拟空间的大概操作。

不过对于一个尚处于“概念”阶段的新产业而言,模板更重要的意义在于“过程”。拆解制造《动森》的过程,了解制作团队在做什么、想什么、头疼什么,一方面能回答当下人们到底在“元宇宙”寄托了什么样的需求,另一方面也能帮助人们厘清目前的产业基础,告诉资本最需要投入的地方是哪里,最现实的应用场景是什么。

“东极六感”就是这样一个充满“样本意义”的团队。他们的作品《二十四节气》充满了“动森感”:玩家将从收集建筑材料开始建造自己的村落;建筑姿态是随机的,小世界里的内容也是随机的,将受到玩家所在的季节、纬度、地形差异的影响;这些小世界的“差异”又能够变成玩家们的“特产”,在公共的市集区域内进行交易和流程……

我们最开始是在一系列政府宣传稿里注意到的他们。被誉为“手游第四城”的成都,似乎希望他们能够成为“榜样”,向外界投资者和产业人才展现出“友善”的一面,顺便拿掉“研发工厂”这个充满劳动密集型产业色彩的帽子。而他们原本看上去充满“实验性”“行业意义”的创作故事,在这个过程中一层层地包装在“行业责任感”里。

很显然,繁杂的资本赛道并不需要这样的答案。

按照最近一年行业媒体们所描述的“元宇宙”概念,《二十四节气》毫无疑问是一个非常“理想”的项目。和《动森》一样,玩家们将拥有自己虚拟化身,可以积累自己的虚拟资产,并在虚构的公共空间(村落)中参与社交和经济建设。

而且比动森更进一步的是,它允许“玩家们”自己动手搭建建筑,这意味着玩家们一定程度上,被赋能成为了“创作者”,这似乎又为NFT打开了接口。

但东极六感的创始人田海博并不认为自己在做一款“元宇宙”游戏,因为他并不信任“现在的元宇宙”。他觉得“很多人停留在一个的特定概念上……就像我们的父辈(也有自己的元宇宙),他们获取信息,与世界沟通方式原来是书信书籍,慢慢地发展到有线电话,然后电视,然后互联网,直到未来有一天大家不用出门,实现数字与现实的互通。其实我觉得它(技术)一直在往前走,就没必要盯着某个技术说是这个(元宇宙),谁都有可能。”

作为“核心玩家”,更不可能和“现在的元宇宙”和解。

他是典型的80后国男,童年的记忆是黑网吧里的《红色警戒》《流星蝴蝶剑》,同事们大多经历相同,默认“爱玩游戏”“Steam游戏时长”是入行的基本门槛。他们聚集一起,共同放大了彼此“御宅”的一面,在“玩游戏”这件事上表现出了非常直接、统一的调性:不喜欢像《传奇》那样的“纯时间向游戏”,更不愿意接触无限点击的“泡菜游戏”……

在这样的重度游戏圈里,人们的经典论调是“元宇宙企图为大众制造一个幻觉”——它假设人们可以通过一种技术实现完全彻底的现实与虚拟的融合,在现实的物理世界之上再创造一个允许人们过日常生活的新世界——这从游戏设计的视角来看将是一场“灾难”。

游戏设计师叶梓涛就认为,元宇宙强调内容上的无限丰富,而游戏其实是在尽可能节俭的情况下设计最多的游戏点;不同的设计思路带来的结果是,元宇宙企图以人工智能创造无限可能,但忽略了游戏性的叙事体验,导致人们为进入元宇宙所支付的成本,远远高于可获得的回报;再加上元宇宙也没有给出用户如何在其中创作内容的细节,最终让大部分元宇宙产品把用户、程序员、设计师全都得罪了个遍。

换句话说,游戏是当下“元宇宙”产业渴望成为的样子,但游戏制作者们却并不认同这些内容可以被宣称为元宇宙。

至于做得像《动森》,最合适的解释是“巧合”。

田海博在加拿大上大学,当代中国人一生里最能体现“青春期”意涵的时光被国外产品包围。那是千禧年前后,人们对待“进口”有着迥异的态度,“河殇派”被认为是最有建设意义的思考方式:整个社会没有对“独创”表现出狂热的追求,而是更鼓励人们去思考“对方”的优势,然后想办法按照思考结果来“改造”自己。

他看起来也深受影响,几乎每篇有关“东极六感”的报道里都能读到一个场景:白人同学会问他是不是日本人或者韩国人,如果给出了否定的答案,那么对方就会直接走人——按照记者的转述,田海博把这个场景的成因归结为“文化输出落后”的结果,然后慢慢积累变成了一种需要证明自己的“表达欲”。

换句话说,“动森”的游戏框架其实是为《二十四节气》的内容服务的,看重的更多是“动森”对于“厚重文本”的包容性:

游戏一开始,玩家们需要DIY一个属于自己的房屋,与其他玩家彼此互为“邻居”,共建社区,管理村落,甚至还可以交换彼此的房屋、道具。

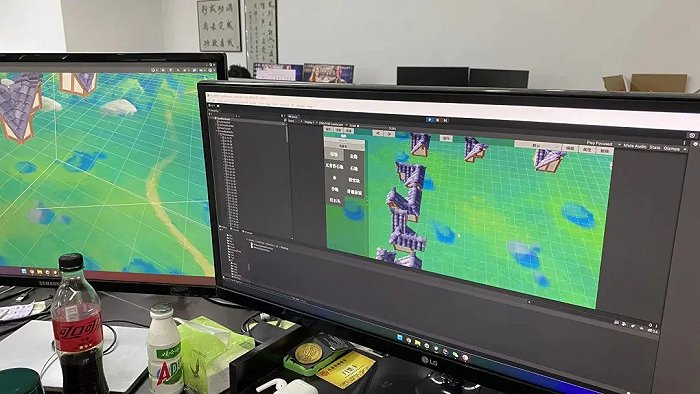

(开发中的DIY房屋模块)

游戏世界采用了与动森相同的,1:1还原现实的时间轴,没有跳过或者加速的选项——这来自他们对二十四节气文化的判断,即“不仅仅是农业生产的技术指导,更是古人对世界的观察和理解”——然后尝试用这种设计,让游戏内容“被动”地和玩家们身处的物理世界发生关系,接着在理论上拥有更加完整的“文化感受”。

像动森一样鼓励玩家们去修建,则是考虑到二十四节气文化里可能存在的自然观、家庭观。开发团队给玩家们的“单机”状态安排了很多内容,比如可以与动植物互动,动植物按照“物候”进行分类,共分“七十二候”,玩家均可与特定的动植物互动(例如采集、培育),特定的动植物互动又关联到通过起始资源的积累,一起决定后期能身处什么样的造影、参加什么样的庆典。

《二十四节气》主打可爱的游戏画风,尝试还原一种“小王子感”。项目主管谢耳朵描述了一个“改造实例”:“就像雨水节气的初候“水獭祭鱼”……如果将水獭祭鱼以真实的样貌再现,就并不适合画风的统一……我们想让更多玩家接受,所以选择在画风与情节上走可爱与戏剧化的路线。”

可爱与戏剧化的路线瞄准了一个清晰的目标受众群体,那就是18-26岁的女性玩家。这是他们的出道作品,国风益智手游《匠木》留下的“心得”。

《匠木》以taptap9.9分的姿态高调出圈后,东极六感团队和玩家们进行了大量交流,发现“女性玩家共情能力更强,更容易被游戏叙事触动”——这进一步佐证了他们此前的行业经验:女性角色拥有更高的忠诚度,“当女性选择了一款产品消费时,两三年后还会继续消费。”

在创业这件事上,理想主义常常被认为是缺点。这层“公众印象”在媒体报道里更加直观,几乎每篇以“理想”为主题的创业报道里,都将文章的主要脉络交给了“创业者如何思考现实问题”,比如“这样的理想要贯穿每个作品吗?”“随着团队的扩大,这种理想化的风格不会变味吗?”“会因为盈利压力做出妥协吗?”

田海博似乎也很难例外,他在不同场合都表现出了一个纯粹的“创作者”心态:这是承载内容最好的媒介形式。

把“创作者”心态硬塞进“创业者”的容器里,结果就是现实与理想主义之间的摇摆。

东极六感的起点是《匠木》,这是一款在“艺术性”上得到过充分肯定的作品,作为一款“国风益智”游戏,它以三维的模块拼接的游戏方式,来吸引玩家探索中国的榫卯文化。2018年,田海博带着《匠木》参加了故宫与腾讯联合举办的Nextidea游戏创意大赛,顺利获得金奖;同年他创立了东极六感有限公司,先后获得了成都市扶持文娱产业发展的50万元资金,以及吉比特的天使轮投资。2020年3月《匠木》获得发行版号,一时间成为TapTap、APP Store等游戏榜单的常客,被法国吉美博物馆收藏,是中国共产党历史展览馆里唯一的“游戏”类产品。

而在玩家层面,TapTap与小红书也多以“国风”、“独特创意”等关键词组成的评论为主,被认为“在普遍的复制性中实现了原创价值的突破”。

当然也有很多人否定《匠木》在“游戏”本身的表现。同样是在TapTap上,有玩家就认为《匠木》本身过于聚焦于局部模块的展现,缺乏完整的拼装过程,在专注传统文化内容的同时也牺牲了作为游戏本体应有的游戏性。

不过几乎所有人都认为《匠木》最大的价值来自于“实验性”,并同时默认这种“实验性”是目前国内手游市场的稀缺资源。尤其是具体到成都这座城市来说,东极六感的“异常”显得非常必要。

2016年,本土垂类媒体“游戏茶馆”对成都的游戏公司开展过一次调研,认为成都的游戏公司在产业链上极度偏科,多专注于研发、开发,自运营能力薄弱,而在公司数量上,占比最多的又多为小企业、小团队。因此成都虽在经济体量上贵为“手游第四城”“千游之城”,但缺乏整体气质,很多玩家在玩游戏时都完全想不到“这个游戏是成都公司做的”——与此同时,善于技术研发却不善于创作、发行的产业现状,又让成都的游戏多给人一种“代工厂”的感觉。

这就不难理解成都政府对东极六感的青睐:作为产业名片,他们很体面。

我通过百度简单地拉了一下“匠木(东极六感)+成都”这对关键词,提到的相关部门机构、项目包括且不限于:四川省经济和信息化厅、成都市文化产业发展专项资金、成都高新区科技和人才工作局、成都科技企业孵化器协会……

但从经营者的角度出发,田海博很难被称得上“合格”,至少很难被称得上“适合借鉴”。

比如他在《匠木》续作这件事上,就表现出了一种明显的“排斥”。

从经济层面考量,《匠木2》并不缺乏立项理由:团队已经有《匠木》的制作经验,也积累了一批忠诚度较高的玩家,在这一基础之上延伸,一方面可以在更短时间内推出一款新作,另一方面,有《匠木》的基础,也降低了玩家的接受门槛。

有同样位于成都的心动互娱公司就贡献了一个实例。他们制作的《纸嫁衣》系列,在下载量与游戏质量上都取得了不俗的成绩,taptap评分每部都在9分以上,在app store的解密游戏区,纸嫁衣三部分别排在第一、第二、第四名。新作《纸嫁衣4:红丝缠》也将于暑期推出。

田海博却并不打算走此路线,他并不想为东极六感除“传承传统文化”之外打下其他标签,也并不想让游戏自己制作的游戏独属于某一门类。在游戏生产上,他始终保持着一种偏执的、坚持原创的理想主义。

在田海博的理想中,这样可以让团队始终保持学习的状态,并同时积极探索多元的传统文化,不限于某一脉络,防止刻板印象的建立:“像我们在做的时候,(如果)做了一个又做一个,然后再做(《匠木》续作),后面说‘他们(东极六感)是一家榫卯文化公司’……如果有公司说它们是‘中国卡牌王者’、‘中国SLG最强’,我觉得这家公司太无聊了。”

这也意味着团队需要更多的精力投入在前期的内容学习上,并且在制作过程中始终伴随着较大的学习强度。

在制作《匠木》的过程中,田海博四处访问各种木文化研究机构,并通过阅读大量书籍来探究中国传统的木文化与榫卯结构的特点,最终为了“突出木香”,《匠木》选择了一种超现实主义的方式对具象的榫卯刻画。

《二十四节气》的学习成本成倍地增加。在物的刻画上,《匠木》只需要对“榫卯”一种物象进行描述,而《二十四节气》则牵涉四季变化、气象(风、雨、雷、电),不同地方的建筑风格与民俗,七十二种物候等多个层面,以年为时间轴安排内容。就算只计算文本量,《二十四节气》就比《匠木》多了几个数量级。

“访学”就是典型的额外成本。为了让游戏内容更加厚重,田海博试图在“书本”之外找到更多理论支撑,于是频繁地寻求与高校以及各类文化研究机构合作的机会。遗憾的是,经常在提出的时候就被拒绝。

田海博把“拒绝”理解成“很多人依然从心理排斥‘游戏’,认为游戏只是为了‘玩’”,还有一部分归因在“自身”,“团队的体量可能达不到对方理想中的标准”,对方的合作无利可图。

他并不认为这是一个“创业公司”能改变的现状:“我觉得这个只能靠整个游戏行业慢慢的变好,改变大家对游戏的一个这种偏见……(取得更多合作)只能等你的游戏正式上线之后,让大家了解了你的游戏是在做什么。我们觉得在后续的内容添加的时候可以获得更多的专家,行业内的指导。”

研发层面上,理想主义也闪耀着光环。

为了解决房屋DIY的搭建问题,团队利用波函数算法(在游戏研发中,可以通过坍缩逻辑做出随机地形的量子算法)设计了一套全新的程序。这套程序没有申请专利,田海博认为行业需要内容共创的理想,“能申请,但我们没申请,我的想法其实就是我既然做完了(前期工作),那大家就看能不能一起做出一些有意思的东西。”

更进一步,“强调研发与独创”意味着很难通过外包项目来提高生产效率,甚至会反过来因为外包项目降低生产率。

在游戏行业里,外包作为常规的生产力补充,主要使用场景有两个:一个建模等流水线式的重复性工作,将团队的生产力解放到更重要的研发过程中;一个是补充团队短板,例如音乐、剧情、特效、特殊系统开发。

这两个核心场景让外包变成了一项极其重视“ROI管理”的工作——核心资源不是能接到甲方的活,而是是否能把需求拆分多道工序,在保证整体质量的基础上,争取变成一个可复制模型重复兑现价值。

而东极六感面临的问题在于,《匠木》、《二十四节气》在内容上缺乏前人可直接复制的经验,制作出的产品也难以再被其他公司复制利用,并且反向要求外包团队支付更多的学习成本来理解他们的“文化认同”,“基本没有外包接活”。

《二十四节气》顶着这些难题完成阿尔法阶段,初步通过了内部测试,但时间与内容就成为了取舍的两端,团队不得不因为制作时间的紧迫放弃很多计划中的内容,同时又因为坚持追求不断延长制作时间,只能一边研发一边砍内容。

我很好奇田海博如何看待投资,或者说投资人怎么看待这样一个“不商业的团队”。根据资料,东极六感至少有过两轮的融资,最近一轮他们接受了哔哩哔哩和腾讯的投资,这是泛ACG产业明星团队的标配。

田海博的答案很直白,“钱都一样的,谁给都一样”,锦上添花就是“期望投资方能在团队治理、技术研发提供帮助”。这个答案比我在“游戏茶馆”的采访里看到的要相对体面一些,当时他显得更加有“求生色彩”,希望的是“所获得的融资能用于人才招募以及团队的基础运作”。

投资人似乎也很配合这个预期,无论是哔哩哔哩还是腾讯,抑或是天使轮投资方吉相,都对东极六感的经营“没什么要求”。这是田海博期望看到的一面,可以更加独立地策划内容而不受干扰。

我总觉得大厂们其实是在“千金买马骨”,毕竟这种几乎没有期望的投资并不符合生态投资对项目“工具性”的追求,似乎更放大了“目的性”的一面——一个直接证据是投资意向发生在《匠木》参与故宫与腾讯联合主办的Nextidea游戏创意大赛,拿到金奖之后——相比起产能和技术,投资这一阶段的小团队,对于大厂来说更像是一次颇具性价比的“PR”。

东极六感的经营状况也一定程度说明了这个问题。和乐狗、天象这些成都的同行们相比,《匠木》能够带给公司的流水基本可以忽略不计,田海博冀希望于《二十四节气》可以将公司带入一个正常的状态。当下仅靠外界的投资来维系团队正常运作,在他看来不是一种好的情况,也并不正常。

田海博试图从产业角度来共情大厂们,认为投资带来更多的先发优势,但他也不否认自己成为“马骨”的可能:“如果说得悲观一点,可能是他们对我们本身就没有期待。”

田海博几乎每个月都会接到政府相关部门的邀请,有时候是配合参与产业扶持政策的落地,有时候是文旅等部门抛来的榄枝,看看有没有在“数字文化保护”等方面进行一些合作。邀请方的总体期望就是“落地有声”,希望他们的生意能漂漂亮亮地收进城市的名片夹里。

但迫切的“名片需求”,也意味着产业生态“跛脚”的积重。在这样的环境里,中小型企业很难“工业化生产”的基因缺陷很容易被放大。

所谓工业化,指的不仅仅是生产工具的现代化,更重要的是生产流程量化、模块化,意味着每个职位之间彼此互相嵌套,衔接顺畅。田海博很希望东极六感能够“工业化”,至少这可以让他们有余力在“智力因素”上发挥更多优势。但中国的游戏产业分工里,成都长期以来一直是“模块里的一部分”——参考上海、广州这些先进城市,缺少的不仅是人才,基础配置都显得很不完善。

“标准有一个问题,就是你会把所有东西拆成标准的模块,然后在标准的时间去交付,在标准的时间切分给标准的执行部门。这非常非常需要一个足够的人力支撑,并不是一个小团队能够支撑的一个体系。就比如说我们现在只有 20 个人,我们说要搞标准化,你会发现(按照标准化细分)每个岗位就一个人,你有可能连岗位占坑的人都招不够。”

结果就是,小团队出现了“人手不够-生产力不够-时间不够-产出不够-收入不够-预算不够-人手不够”的死循环,田海博会焦虑那些备受重视的愿景没有办法及时拿出“结果”来兑现。

焦虑之下,东极六感的团队分工变得有些模糊,成员往往身兼数职,需要花更多时间在协调沟通上。游戏设计师出身的谢耳朵,现在担任团队的项目经理,需要他参与其中的任务的复杂程度堪比拼贴的马赛克:“策划细节的设计,包括世界观,比如世界观观察设计,很多更深入的有些 AI 的系统设计行为树,包括引擎里面调整我都要去参与。”

他们无法给人才支付在成都具有竞争力的薪酬,也不愿意招实习生,“缓解不了压力”是谢耳朵对于招实习生的评价,“当下团队最主要还是在有限的时间里去生产更多的内容,(招成熟员工)比带实习生划算得多,教实习生其实是企业在支付成本”。

我试着用招聘软件搜索了东极六感的职位,在boss直聘、拉勾招聘等招聘网站中,东极六感有13个在招岗位,对技术美术(25-30k)、游戏美术总监(20-25k)、游戏UI(10-15k)、特效(8-13k)、原画师(10-15k)等职业的要求都是需要3-5年的工作经验。以底薪来计算进行横向对比,东极六感给出的薪资基本位于成都薪资的中位。

以极其粗糙的方式估算(平均每位员工一年拿到12k),按照目前团队25人的规模,东极六感现有融资数字刚刚好覆盖一年左右的人力成本。

所以在所有可能的对话机会里,田海博都试图让相关部门注意到“生态”问题。最近的一次“谏言”就发生在6月,成都数字文创产业联盟以“纾困”“摸底”为核心对成都市内规模化的游戏企业进行调研,东极六感被列为调研计划里的重点企业。

根据数字文创产业联盟的宣讲,田海博认为自己应该有所信心。例如成都市政府正在大力推进文化产业建设,在成都“三城三都”(三城:世界文创名城、旅游名城、赛事名城,三都:国际美食之都、音乐之都、会展之都)的规划中,游戏产业、电竞文化顺应了这一趋势,《2020年成都互联网发展状况报告》显示,成都数字文创领域企业实现的营业收入占到了成都互联网相关企业全年营业收入总和的近一半,引领了成都互联网产业发展。

另一方面,成都在理论上也具有相对丰富的潜在人才。成都范围内有超过50所高校,其中2所985、5所211,近几年大厂在高校合作这件事上表现出了极高的热情,比如腾讯游戏学院就联合电子科技大学聚焦新工科建设,在学科建设、人才培养、科研成果转化等方面开展长期、紧密的战略合作。许多第三方报告都支持这个理论的真实性,拉勾网发布的《2020-2021网络游戏行业人才招聘报告》就显示,成都游戏产业的人才供需比位于仅次于北京和上海,人才与就业机会均比较乐观。

只是相比信心,更能决定一家游戏公司生死的,更多是市场耐心。

在近一年的时间中,东极六感以《二十四节气》开发团队为“对外形象”先后参加过两次成都文产办的相关活动。一次是《2022年度成都市文化产业发展专项资金申报项目》,另一次是2022年3月,文创金融路演创投营—“超级创始人面对面”活动。活动由成都市文产办、四川省投资基金业协会指导,成都市文化产业发展促进中心、天府数字文创城管委会、成都天府文创金融科技有限公司、中国民生银行成都分行等组织共同举办。

而为了增加作品本身的社会价值,取得评审团队更多的关注,《二十四节气》在宣讲与路演时弱化了自己的游戏属性,而更强调自身对于文化传承的积极性。在这两次活动中,先是将自己定义为“非物质文化遗产二十四节气数字化推广应用”,后又在宣讲中谈到,《二十四节气》会基于中国二十四节气元素设计,结合川西名居和成都十二月市等文化符号为本土文化做宣传引流。

这种操作很有大厂味道。《王者荣耀》近年就频繁地与文旅产业达成合作关系,其中光是与敦煌研究院就先后促成了三次合作,且在合作中逐渐从人物皮肤、角色设立深化至更深层次的文化叙事,意在让青少年更好地接受中国传统文化。

田海博认为这种选择具有多方层面的考虑。在政策上,政府会更多予以文化宣传上的指导,同时为自身的存在赋予一定的地位。而更加实际的层面考虑则是,游戏版号的限制使很多相关部门的领导对游戏行业有一定的忧虑,弱化自身的游戏定位,强调文化宣传,则代表着游戏行业不得不如此做的无奈。

不过,另一条新闻的出现却揭露了“游戏进行自我改造”潜在的“危机”:6月22日,董宇辉在直播带货时介绍李白,却无奈地说“我和你们说李白,你们却只说他是刺客”——这句话引发了很多争议,一种主要的观点认为李白作为浪漫主义诗人,并不会对“浪漫主义叙事”的“游戏产业”感到反感,更何况他本身也有“十步杀一人”的武侠情怀——董宇辉实际上也是在片面理解“李白”,背后更像是在抒发对于游戏的偏见。

我把这篇新闻的评论区翻了出来,田海博没有考虑太多,很快站在了董宇辉这一边,“游戏的叙事需要有一套共通的底层逻辑,在此之上再怎么魔改二创,都可以传达出清晰的精神价值”。他表现出了对策划内容上的偏执,在他眼中,李白一开始被赋予刺客的设定,并非是在赋予李白的更多的精神价值,而只是为了降低玩家的接受成本。因此不管之后如何再与文化机构合作,《王者荣耀》底层无逻辑、碎片化的叙事内容始终会让其处于一个尴尬的地位。

我不确定抱着对输出精神价值的偏执,对于创业者是不是一件好事。唯一能确定的是,东极六感在叙事上正在做同样的事,他们正在为《二十四节气》重新编排叙事逻辑:掌管四季变换的“四季之神”因为现代工业的发展逐渐、信仰者的流失失去灵力,他们不得不以平民身份融入社会,沦为社畜……

所以回到开头,要在成都这样一座城市,从0到1做出一个“动森”有多难?

可以肯定的是,仅靠“元宇宙风口”对“动森模式”的赞赏是远远不够的。因为这种赞赏只停留在元宇宙的想象之中,而且不留情面地说,将元宇宙与《动森》这种开放世界的游戏对标,反而恰恰体现出企业们规划元宇宙时想象力的局限,《动森》只是在当下最合适的“平替”。

更何况元宇宙本身并不是一种全新的技术,元宇宙公司们所幻想的“机械降神”与技术乌托邦仅在幻想上成立。

所以如果要从具体实践层面出发,中国要做出一个“动森”,技术反而是最不重要的。真正影响企业能不能做出动森的因素,往往是那些规划者所不愿提及的、选择性忽视的现实问题。对于一个中小企业来说,要做出动森一样理想的产品,需要的是经过详细梳理策划后的内容叙事、美术设计、研发测试,以及不断地与当地政府、文化机构合作,寻求专业的指导意见,项目投资。

甚至谈论这些都还是太过理想。因为城市的人才涌进,企业难以给出有竞争力的薪资待遇,甚至连与机构的合作往往都难以开始,因为自身的体量的不足,以及外界对游戏始终抱有的自上而下的审视。所以如果真的去帮扶做一个动森,那么人才、持续流动的薪资以及推动整体行业在社会中的地位上升,都是必不可少的条件。

只有做到这些,“动森”在中国实现才在基础设施层面成为可能。也就是说,“动森”不需要技术,而需要一个能支撑做“动森”的宽松环境。

那么《二十四节气》能在成都做成吗?

答案只能交给以后。但不管能不能做成,田海博与东极六感的故事都可以给我们对产业整体的关注带来新的思考,如果《二十四节气》顺利地在规划内面世,说明产业正拥有更多的活力,外界对游戏的包容度也逐渐提高,如果不能在规划内面世,那也就说明,游戏产业在当下还是太工具理性了,结果符合理性推演,但也在标准化上排斥了更多的可能性。

参考文献

游戏日报.《荣获诸多荣誉,被吉美博物馆收藏的,其实并不成功?》

佳伦实验室.《成都游戏业调查报告全文:近7成公司无明显业绩》

网信成都.《2020年成都互联网发展状况报告》

落日间.《元宇宙的厕所会堵吗?》

评论