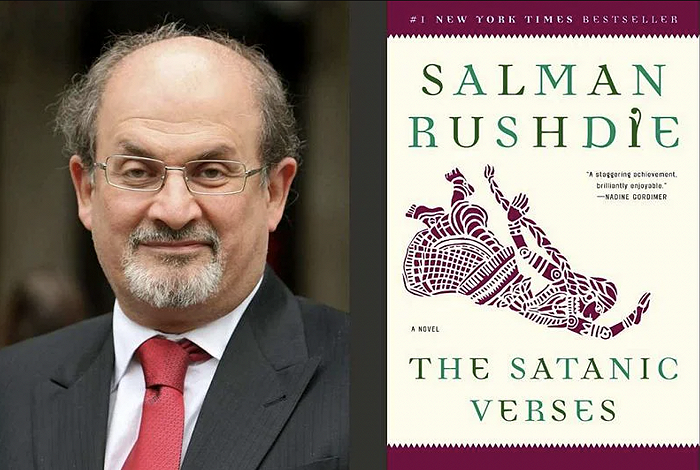

编者按:当地时间8月12日,印裔英籍作家萨尔曼·鲁西迪(Salman Rushdie)在纽约州的一个活动上遇刺,被直升机送往医院治疗,目前已经脱离危险,仍在康复之中。他伤势严重,据其文学经纪人安德鲁·威利(Andrew Wylie)透露,鲁西迪身上一共有10处刀伤,3处在脖子,4处在胃部,右眼、胸部与大腿各有1处伤口,肝脏、手部及右眼的神经均受到损伤,右眼有失明可能。

纽约州警方称,这是一起有预谋的袭击,行凶者是24岁的哈迪·马塔尔(Hadi Matar)。马塔尔日前在监狱里接受了《纽约邮报》(the New York Post)的采访,他很惊讶鲁西迪没有死于自己的刺杀。他从2021年冬天的一条推文中最早得知了鲁西迪将在这一活动露面的消息。“我不喜欢鲁西迪,我觉得他不是好人,他攻击了伊斯兰教。”马塔尔同时表达了对伊朗原宗教及政治领袖霍梅尼的尊敬,认为他是一个“伟大的人”(“a great person”),但他否认此次袭击与霍梅尼1989年因小说《撒旦诗篇》(The Satanic Verses)对鲁西迪发出的追杀令有关。在采访中马塔尔还说,他看过《撒旦诗篇》,读了几页(“a couple pages” )。

《撒旦诗篇》最早出版于1988年,因包含涉及伊斯兰教及穆罕默德的一些内容,鲁西迪性命堪忧,这一可怕现实一方面使得他长久生活于死亡威胁之中,同时也深深地伤害了这部小说自身——正如米兰·昆德拉所形容的那样,“丑闻先于小说书铺天盖地而来”,而这对于一部文学作品而言是“致命的”,似乎“在这生死攸关的情形中,再谈什么艺术就有点无聊了”。

作为思考与分析存在的文学批评消失了,让位给匆匆忙忙又热热闹闹的新闻报道。文艺界内部面对《撒旦诗篇》的态度体现出了某种“神奇的一致的势利”。昆德拉观察到这样一种现象——

他们决定这一次要抵制商业的压力,拒绝阅读在他们看来仿佛是一个简单的引起轰动的东西。他们在支持拉什迪的请愿书上签名,同时却风度优雅地、带着花花公子般的微笑说:“他的书?噢,不!噢,不!我没读过。”……没有人还在怀疑鲁西迪攻击了伊斯兰教,因为满世界只有指控是真实的,而小说的文本再也没有任何意义,它不再存在了。

昆德拉说的不仅仅是鲁西迪和《撒旦诗篇》,也是当下小说文体在欧洲面对的根本性困境,即“欧洲这个‘小说的社会’抛弃了自己”。他在《被背叛的遗嘱》里写到,“最可悲的倒并不是霍梅尼的判决(它出于一种残酷的、却又前后一致的逻辑),而是欧洲在保卫和解释(耐心地向它自己,也向别人解释)最典型的欧洲艺术——小说艺术——时的无能为力。”他在历史的维度里观看小说与他的作者,著名讽刺小说《巨人传》作者弗朗索瓦·拉伯雷曾受到索邦神学院的威胁迫害,而那个时代依然有许多人物在为拉伯雷提供保护,“他们想保卫原则吗?保卫言论自由吗?保卫人权吗?他们行为的动机比这还要更好,他们热爱文学和艺术,”昆德拉说。

[捷克] 米兰·昆德拉 著 余中先 译

上海译文出版社 2015-6

另一方面,昆德拉认为,欧洲小说如今已不只诞生于欧洲,“小说史在它的发展之线上一个接一个地唤醒着欧洲的不同地区,认可它们各具的特异性,同时把它们纳入一个共同的欧洲意识之中,”鲁西迪的被忽略文学价值的《撒旦诗篇》,也正是这一文学传统的延续与活力所在。

《被背叛的遗嘱》(节选)

撰文 | [捷克]米兰·昆德拉

翻译 | 余中先

01 在基本原则的阴影下

自从一九八〇年的《午夜的孩子》获得当时的一致赞誉以来,英语文学界中没有人否认拉什迪已成为今天最有才能的作家之一。一九八八年九月以英文出版的《撒旦诗篇》照样引起人们对大作家应有的重视。小说获得好评,没有人能预料到几个月以后将刮来的暴风。伊朗的宗教领袖霍梅尼以渎圣罪判处拉什迪(同指Salman Rushdie,本文统一采取“拉什迪”译法——编注)死刑,并派杀手四处追杀他,人们看不到这场猎捕几时才能终止。

这一切发生在作品被译成外国文字之前。在英语世界之外,丑闻先于小说书铺天盖地而来。在法国,新闻界立即发表了尚未出译本的小说的一些段落,并将判决理由公之于众。没有比这更正常的行为了,但是,对一部小说而言,它却是致命的。由于仅仅介绍了被指控的段落,从一开始起,人们就把这部艺术作品变成了简单的罪证。

我决不诽谤文学批评。因为对一个作家来说,没有什么比缺席遭批更糟的事了。我说的是作为思考与分析的文学批评;是懂得应该反复阅读欲评作品的文学批评(就像一部音乐大作人们可以无穷无尽地反复聆听那样,小说大作也是为人们反复阅读的);是对当前杂色纷呈的世事置若罔闻,而一心争论一年前、三十年前、三百年前诞生的作品的文学批评;是试图抓住一部作品的新鲜之处并将它铭刻在历史的记忆之中的文学批评。假如没有这样一种随时与小说史相伴的思考,我们今天就会对陀思妥耶夫斯基、对乔伊斯、对普鲁斯特一无所知。没有它,一切作品就会在经受随意的评判之后迅速地被人遗忘。拉什迪的遭遇表明(假如还需要一个证明的话)这样的一种思考今天已经不再时兴。文学批评已被物的力量,被社会与新闻业的进化不知不觉地、直截了当地变成一种简单的(常常是灵敏的,总是匆匆忙忙的)有关文学现状的信息。

就《撒旦诗篇》而言,文学的现状就是一个作家被判处死刑。在这生死攸关的情形中,再谈什么艺术就有点无聊了。当基本原则受到威胁时,艺术又代表什么呢?在全世界,所有的评注都集中在原则的判断上:言论自由;必要的辩护权(事实上,已经有人在保卫这一权利,有人提抗议,有人在倡议上签字);宗教;伊斯兰教与基督教;但还有这样一个问题:一个作者是否有道德权利渎神并由此伤害教徒的心?还有这一疑问:拉什迪攻击伊斯兰教是不是仅仅为了哗众取宠,为了把他无法卒读的书推销出去?

文人学者、知识分子、沙龙来客几乎以神奇的一致(全世界都一样,我注意到相同的反应)势利地对这部小说大摆架子。他们决定这一次要抵制商业的压力,拒绝阅读在他们看来仿佛是一个简单的引起轰动的东西。他们在支持拉什迪的请愿书上签名,同时却风度优雅地、带着花花公子般的微笑说:“他的书?噢,不!噢,不!我没读过。”政客们利用他们并不喜欢的小说家的这一奇怪的“失宠状态”。我决忘不了他们那时表明的德行满满的公正不偏:“我们谴责霍梅尼的判决,言论自由对我们是神圣的。但是我们同样要谴责对宗教信仰的这种攻击,它是不恰当的、可悲的,它伤害了人民的心。”

对了,没有人还在怀疑拉什迪攻击了伊斯兰教,因为满世界只有指控是真实的,而小说的文本再也没有任何意义,它不再存在了。

02 三个时代的碰撞

历史上独一无二的情景:从出身讲,拉什迪属于穆斯林社会,它在很大程度上尚停留在现代社会之前的生活中。而他在已处于现代,或更确切地说处于这一时代之末的欧洲写他的书。

伊朗的伊斯兰教目前渐渐脱离了宗教的节制宽容而转向战斗的神权政治,小说的历史也一样,随着拉什迪,它已从托马斯·曼的和蔼而博学的微笑,转到了从重新发现的拉伯雷式的幽默中汲取来的任意驰骋的想象。鲜明的反衬集于一体并推至极端。

从这个观点来说,对拉什迪的审判不是一个偶然,一个疯狂,而是两个时代之间再深刻不过的冲突:神权政治对现时代的指责,而目标便是这一时代的最有代表性的创造:小说。拉什迪并没有渎神。他没有攻击伊斯兰教。他写了一部小说。但这一切在神权政治来看却比攻击还坏:假如有人攻击一门宗教(通过论战、渎神、异端),神庙的守护者可以轻而易举地用他们自己的言语在自己的领地内保卫它;然而,对于他们,小说是另一个星球,建立在另一个本体论上的另一个宇宙,一个在其中唯一的真理都没有威力的地狱,魔鬼的含糊将一切确信都变成猜不透的谜。

让我们强调这一点:不是攻击;是含糊;《撒旦诗篇》的第二部分(也就是说,被定罪的有关穆罕默德和伊斯兰教的起源的那部分)在小说中是以吉布里尔·法里什塔的一个梦的形式来表现的,然后,他根据这个梦创作一部劣质的电影,他本人在其中扮演天使长的角色。小说叙述就这样两重地相对化了(先是作为一个梦,后是作为一部糟糕的电影),因而它不是表现为一种肯定,而是一种游戏式的发明。得罪人的发明吗?我否认,在我的生活中,它第一次让我明白了伊斯兰教的、伊斯兰世界的诗。

让我们坚持这一点:在小说的相对性世界中没有仇恨的位子,为了清账而写小说的作家(不管是为个人的清算还是为意识形态的清算)必定遭到美学上的灭顶之灾。引导心醉神迷的村民走向死亡的姑娘阿耶莎是一个魔怪,但她同样有诱惑力,有妩媚的活力(她的头上总是环绕着蝴蝶),而且,尤其非常动人;即使在一幅宗教领袖的画像(霍梅尼的想象画)中,人们也能找到一种几乎带有敬意的理解;西方的现代性是由一种怀疑论的眼光来观察的,在任何情况下,它都没有被表现得高于东方的古风。小说“历史学地、心理学地探索了”古老的经文,但它同时表现出它们被电视、被广告、被娱乐工业贬值到了何等地步;谴责这个无聊的现代世界的左派人物是否至少还能从作者那里得到无保留的好感呢?不,他们也显得极其可笑,跟周围的无聊世界一样的无聊;在这部作品中,在这巨大的相对性的狂欢节中,没有人有理,也没有人完全无理。

在《撒旦诗篇》中,遭指责的恰恰是小说的艺术。因此,在这整件可悲的事情中,最可悲的倒并不是霍梅尼的判决(它出于一种残酷的、却又前后一致的逻辑),而是欧洲在保卫和解释(耐心地向它自己,也向别人解释)最典型的欧洲艺术——小说艺术——时的无能为力。解释小说艺术也就是解释欧洲自己的文化。“小说之子”放弃了曾培养造就他们自身的艺术。欧洲这个“小说的社会”抛弃了自己。

我现在对十六世纪时的思想宪兵索邦(索邦神学院于十三世纪在巴黎建立,不久就成为神学家的活动中心,从十六到十八世纪,先后对耶稣会教派、冉森派、百科全书派哲学家进行迫害。一七九〇年神学院被取消,一八〇八年起并入巴黎大学)神学家们的所作所为不再感到惊奇了。他们点燃那么多的火刑堆,迫使拉伯雷东逃西躲,四处藏身。相反,让我感到惊奇并激起我敬佩的,则是那个时代的头面人物给予拉伯雷的保护,例如,杜·贝莱枢机主教、奥戴枢机主教,尤其是法国国王弗朗索瓦一世。他们想保卫原则吗?保卫言论自由吗?保卫人权吗?他们行为的动机比这还要更好,他们热爱文学和艺术。

在今天的欧洲,我看不到一个杜·贝莱枢机主教,看不到一个弗朗索瓦一世。但欧洲仍还是欧洲吗?也就是说,还是“小说的社会”吗?换言之,它还处在现代社会的时代吗?它难道不是已经进入另一个还没有名称的时代吗?在这个时代里它的艺术已不再有多大的重要性了吧!在这种情况下,当小说的艺术,它的最优秀的艺术在欧洲历史上第一次被判死刑时,我们为什么还要对它的无动于衷感到惊奇?在这个新的、继现代之后的时代里,小说不是已经度过相当一段时间的囚徒生涯了吗?

03 欧洲小说

为了给我所谈的艺术精确地划定界限,我把它称之为欧洲小说。我并非由此想说,在欧洲由欧洲人创造的小说,而是说,属于开始于欧洲现代社会初期的历史的小说。别的小说当然也存在于世:中国小说、日本小说、古代希腊的小说,但是那些小说同随着拉伯雷和塞万提斯诞生的历史事业的联系,没有任何延续性可言。

我谈到欧洲小说,不仅仅是为了与中国小说(举例说)相区别,而且也是为了说明它的历史是跨民族的;法国小说、英国小说或匈牙利小说不可能创造它们各自的自治的历史,相反,它们全都参加到一个共同的、跨国度的历史中来,这历史有其独一无二的背景,小说的发展方向和特殊作品的价值都可以在这一背景中得到揭示。

在小说的不同发展阶段,不同的民族像接力赛跑那样轮流做出创举:先是伟大先驱意大利的薄伽丘;然后是法国的拉伯雷;然后是西班牙的塞万提斯和流浪汉小说;十八世纪有伟大的英国小说,到世纪末,歌德带来德意志的贡献;十九世纪整个地属于法国,到最后三十年,有俄罗斯小说的进入,随之,出现斯堪的纳维亚小说。然后,在二十世纪里,有中欧的贡献:卡夫卡、穆齐尔、布洛赫、贡布罗维奇……

假如欧洲只是一个单独的民族,那我就不会认为它的小说历史能在四个世纪的进程中有那么强的生命力,有那么丰富绚丽的色彩。总是有一些新的历史环境(伴随着它们新的生存内涵)一会儿出现在法国,一会儿出现在俄罗斯,一会儿又在别的什么地方,此起彼伏,它们不断推进着小说艺术,为它带来新的灵感,向它提供新的美学经验。就好像小说史在它的发展之线上一个接一个地唤醒着欧洲的不同地区,认可它们各具的特异性,同时把它们纳入一个共同的欧洲意识之中。

只是到了我们的二十世纪,欧洲小说历史的伟大创举才破天荒地首次诞生在欧洲以外的地方。先是在二十到三十年代的北美,然后是六十年代的拉丁美洲。随着安的列斯小说家帕特里克·夏姆瓦佐的艺术,还有拉什迪的艺术给我带来欢乐之后,我便喜欢更泛地谈三十五度纬线以下的小说或南方小说。这是一个新的伟大的小说文化,它异乎寻常的现实观念,与超乎于一切真实性规则之上的任意驰骋的想象联系在一起。

这一想象令我亢奋不已,但我却不完全知道它来源于何处。卡夫卡吗?当然啦。在我们的世纪,是他将不真实性合法地引入小说艺术之中。然而卡夫卡式的想象与拉什迪或加西亚·马尔克斯式的想象是不同的;这一丰富的想象似乎扎根于南方的特殊的文化现象;比方说,扎根于它的永远生机勃勃的口头文学,或者,就像富恩特斯喜爱称之为巴洛克的拉丁美洲土壤,这种巴洛克比起欧洲的巴洛克来要更加茂盛,更加疯狂。

这种想象的另一把钥匙:小说的热带化处理。我想起拉什迪的一个幻想:法里什塔在伦敦上空飞翔,渴望对这个敌对的城市做一个热带化处理:

“全国的午睡制度,[……]树上栖息着新的各类鸟儿(南美大鹦鹉、孔雀、白鹦),鸟儿的脚下是新的树种(椰子树、罗望子树、长胡子的印度榕树),[……]宗教狂热,政治动荡,[……]朋友们不打招呼就彼此造访,老年公寓的关闭,大家庭的重要性,辣味更浓的饮食[……]。不利之处是霍乱,伤寒,军团菌病,蟑螂,灰尘,喧闹,一种放纵的文化。”

(“放纵的文化”:这是极其出色的概括。小说在现代主义最后阶段的趋向:在欧洲,是推至极端的平凡琐事,在暗淡的背景中所作的暗淡的矫揉造作的分析;在欧洲之外,是最例外的巧合的积累,色彩之上的色彩。威胁性:欧洲暗淡基调的厌烦;欧洲之外美景的单调。)

三十五度纬线之下的小说尽管在欧洲式趣味看来有些陌生奇异,但却是欧洲小说历史,是它的形式、它的精神的延续,而且与它的古老之源是那么惊人的相近。今天,拉伯雷的古老活力之源在任何地方,都不如在非欧洲小说家的作品中流得那么欢畅。

本文书摘部分节选自《被背叛的遗嘱》,较原文有删节,经上海译文出版社授权发布,按语写作:黄月。

评论