记者 |

编辑 | 黄月

“我无法呼吸,心脏剧烈跳动。只见一个少年冲进来,朝我小跑而来。

我往前跨了两步,把他抱进怀里,勒住他。我没来得及把他看清楚,只模糊地意识到他比我高一些,可我还是感到他很幼小,像一个小小的脆弱的胚胎一样在我怀里。我必须捧着他、拽紧他、容下他,把他放回我的骨头里、血液里。”

14年又57天后,孙海洋再一次地,把儿子孙卓抱在怀里。他们的拥抱隔着跨越千山万水如大海捞针般的苦苦寻觅,隔着一次次日升日落带来的希望与绝望,隔着一位父亲的顽强与坚持:他在自己的包子店打出了“悬赏二十万寻儿子店”的招牌,引起全国媒体注意;他在寻子途中结识了越来越多背负着相同伤痛的家长,与他们一起寻找孩子,呼吁公众对儿童拐卖问题的重视;他向导演陈可辛讲述自己的故事,陈可辛听罢感慨万分,以他为重要原型拍摄了电影《亲爱的》……

他的执念引起了社会的回响。公安部门相关人员、学者、记者、公益机构负责人等形形色色心怀正义的人促成了儿童失踪快速查找机制、流浪儿童救助和管理制度,以及全国打击拐卖儿童DNA数据库等制度的完善,大大提高了拐卖儿童案件的侦破效率。2021年,公安部部署全国公安机关开展“团圆行动”,截至6月11日找回了1737名被拐儿童,其中包括孙海洋熟知的多件旧案。到这一年的12月6日,孙海洋终于与儿子重逢。

2007年孙卓被拐失踪时,姐姐孙悦还是个9岁的孩子,父亲的寻子经历自此填满了她的成长过程。孙悦从小就有写日记的习惯,也曾尝试写过一些短篇小说。随着自己逐渐长大,一个想法在她的心头酝酿开来:作为“孙海洋寻子事件”的亲历者和最近距离的旁观者,在十几二十年后的将来,在自己足够成熟能将这如乱麻般的现实理顺的时候,把这个故事记录下来。这个想法成型后的第二年,一家五口的团圆就给了孙悦立刻动笔的契机。她说,“觉得这个故事已经完整了,已经有了一个句号了,那它本身就有意义了,我就觉得好像一个幸存者一定要把这个故事记录下来。我是一个证人,无论是见证了我们家的故事,还是这个小小的历史片段。”

她花了四个月的时间构思、采访、写作,将这个故事记录在《回家:14年又57天》一书中。日前,孙悦接受了界面文化(ID: Booksandfun)的采访,与我们讲述了她写作过程中的思考与感受。

01 近乎隐身的姐姐,发掘记忆与梦境

《回家》以孙海洋第一人称的口吻和视角讲述了孙卓回家的故事,作为执笔人,孙悦既是父亲寻子之旅的旁观者,又是这个被拐儿童家庭的一份子。在孙悦看来,这个双重身份让她相对于一般从事此类纪实写作的调查记者有更多的优势。“这个故事从小就发生在我身边,我本人常常在故事现场,对这个故事来说有绝对的近距离,比如说我不用去克服采访或挖掘故事的难题,采访过程中爸爸对我全盘托出,没有太多建立信任的困难。”她说,“书里其实有很多细节来自我自己的童年回忆、亲身体验和理解,我觉得这可能会让文本更细腻,更加真实。”

“那天我猛然间发现,自己的妻子已经完全变了一个人。她跪坐在地上,还张着嘴哇哇地哭。那哭声像一个濒死之人发出的呼救,像生不如死的人在病榻上告饶,那种无意识的呻吟从她的身体里无力地涌出来、溢出来。那张连日浮肿的面孔浸满了泪水,因为过于用力而扭曲变形。两道鲜血蜿蜒着从额头流下来,把她的脸割裂了。”

孙悦在书中描述了孙卓走失三年多之后,孙家经历过的一段异常动荡难捱的时期。彼时孙海洋在家的时间不多,但一旦在家屋里的人——他、妻子四英和母亲——总会爆发争吵,在彼此伤害中发泄痛苦。有一次,孙海洋与四英再次爆发激烈争执,四英一边大哭一边用头撞墙,突然跳起来冲进厨房,拿了一把刀跪在孙海洋面前,磕着头说:“你把我杀了吧!”

“孙悦就在旁边看着这一切,没有什么反应。”孙悦用寥寥数语点明了自己的在场,但种种如昨日重现般的细节,又为我们揭示了这个在争吵中被冷落一旁的孩子绝非“没有什么反应”,她将大人们的悲伤与绝望牢牢记在心底,又在长大成人后付诸笔端。

她在采访中提到,“他们吵架的画面,妈妈磕头的表情、声音、动作还有状态,来自我自己的记忆,我按照我真实的记忆去写妈妈发疯、崩溃的样子,我有我的理解和感情。过了这么多年,爸爸的讲述是没有办法把这些细节还原出来的,他只能告诉你这个故事是怎么样的、当时是怎么吵的、他的心情是怎么样的。但很多细节来自我的记忆的话,(文本)会更加回到当时的情境,读的时候可能更有画面感。”

孙悦 著

中信出版集团 2022-9

孙悦在书中出现的场景屈指可数,她近乎隐身的状态甚至会让读者在阅读《回家》时,不自觉地忘记这个故事的讲述者其实就是孙海洋的女儿、孙卓的姐姐。她认为“隐身状态”不是刻意处理的结果,十多年来,她确实在父亲的保护下置身事外——为了保护女儿,孙海洋刻意杜绝孙悦与记者或其他寻子家长接触。

回忆过去十多年的时光,孙悦用“逃避”一词形容当时的心理状态,“就像爸爸把我保护起来,我从很小开始就自然而然建立起了一种防御心理和自我保护机制。我几乎不会和身边的朋友说我还有一个弟弟,别人很难理解这么沉重的事情。我自己也不会天天去想这件事会给我造成什么影响,他能不能回来,或者如果没有这件事的话我们家会怎样。”在采访中,她依然注意不让自己流露出过多的个人情绪,我们只能在文字间想象,当弟弟被拐的沉重现实砸向这个刚在深圳扎根的家庭时,当父亲为寻找弟弟常年在外奔走、母亲和奶奶因自责而心碎时,当另一个弟弟因孙卓的“消失”而“来临”时,被动承受着这一切的孙悦的内心感受。

有读者对孙悦说,觉得《回家》的前半部分明显更忠于孙海洋的直接经验,后半部分更像她的摹写。她也承认,在写前半部分的时候,特别是父亲年轻时的经历,“没有找到属于我的位置”,写作前期像是父亲的代笔,仅是把父亲的故事一五一十地记录下来。这种状态在写到第八章“梦”时发生了变化:2008年,步履不停寻子的孙海洋在愈发沉重的心理压力下频繁地做噩梦。

梦作为极度主观、白昼到来消失无踪的东西,既真实又很难处理。孙悦一直知道父亲在弟弟丢失前做的那个梦:一大家子人围着桌子吃饭,只有孙卓不在。在写到父亲噩梦频频的那一章时,孙悦顿悟——梦境这样的虚构空间,反而能为表达人物心理状态留住一个更感性、更能自由表达的空间。

“一切都在流动,只有黑夜在我的头顶纹丝不动,平静、漠然地俯视着我。在我出生之前,黑夜就这样存在着。当我在大街小巷里狂奔,而我的孩子正离我远去时,黑夜也无动于衷地注视着这一切。等到有一天我死去了,黑夜依然岿然不动,人类的生老病死、悲欢离合对它毫无意义。在黑夜的看守下,世间万物有序地流动与交替。”

从那时起,她感到自己不再只是父亲的代笔,而是一位在创造的写作者。“我找到了‘假如我是孙海洋’的感觉——他的眼睛看到的,他的心灵所感受到的,我能够代入进去,通过我的口吻去想象,去讲故事。我琢磨了很久要怎么把它呈现出来,既有表达力,又不那么尖锐。我琢磨了很久,就想通过梦的形式。当我代入到主人公身上,去想象他在当时的心情和经历下会做什么梦,我就完全进入到这个人物的视角里了。”

02 找寻比“小家回忆录”更大的意义

“把孙海洋寻子”放到更大的社会图景中去,是孙悦从动笔开始就有的野心,她希望《回家》能有“比一个小家的回忆录更大的意义”,但要怎么做呢?编辑程利盼给了她很多意见与鼓励,特别是向她推荐了很多书。孙悦阅读了不少非虚构作品,边读边揣摩别人是怎么写的。在写了几章后,她从梁鸿的《中国在梁庄》汲取灵感,决定在每一章的结尾引用相关新闻报道、评论分析或法律条文,话题涵盖改革开放城市化进程中影响千千万万普通人的大趋势与时代隐痛,包括农民进城、流动人口与留守儿童、拐卖妇女儿童犯罪的法律条文、司法实践和相关评论、拐卖儿童的新闻报道等。

这给了孙悦一个超越个体家庭的、更宏观的视角,“就像书里所写,进城对父母来说意味着改变命运。他们的命运确实也改变了,只不过难以预料还有如此重大的附加代价。改革开放之后经济飞速发展,但也不可避免地带来了一些社会问题,其中就包括人口拐卖犯罪的猖獗。”

她努力在书中呈现儿童拐卖犯罪的成因:“比如说内因是思想观念,有的地方比较重男轻女,一定要有儿子传宗接代、养儿防老,如果这户人家没有生儿子,村民就会对他们指指点点,这个思想内因很难改变。外部也有很多问题没有处理好,比如说买孩子登记户口的问题。一个孩子买回去后可以轻而易举地上户口,还有人会去买出生医学证明来帮助孩子上户口,那出生医学证明又是从哪里买的呢?存在很多问题,如果我们不投入更大的力度去管制,就很难得到解决。我们也希望引起公众对这个问题的关注,只有当大家都知道这事是有问题的,问题被解决的那一天就会来得更快。”

孙悦记录了许多孙海洋在“寻子打拐”行动中的见闻,部分地区居民对人口拐卖麻木漠然,买家卖家振振有词,令人心悸。孙海洋曾在湛江见到四位服刑过3-10年的出狱人贩子,不仅毫无悔意,而且愤愤不平地认为自己将因超生无处可去的女婴送去福利院而不是任她们自生自灭是做善事,咬定真正的人贩子是将大量幼童送出国牟取暴利的不正规的福利院。

在书中,孙悦还记录了一个让她本人震惊不已的案例:广西藤县的农民梁某花了1万块买了一个男孩,花了3000块买了一个女孩,他们都有“合法”的出生证明和户口,更令人吃惊的是,连他的老婆也是从越南买来的。她愤怒又难以置信地写道:

“他一个人购买了三口人,就这样凑成了‘幸福的一家四口’。这简直是荒诞至极。可当地的村民都习以为常,不以为意。这是中国乡村存在的情况——没有孩子就买孩子,没有老婆就买老婆,也不会有人去举报买家。在许多人的观念里,只要买进了家门,门一关,这就是别人的家事。谁又管得着呢?”

查阅了大量案例资料及法律条文之后,孙悦觉得,法律法规的滞后在很大程度上导致了上述情况的发生。《中华人民共和国刑法》中的软性条款为买方提供规避法律责任的漏洞——《刑法》第241条第6款规定,“售卖被拐卖的妇女、儿童,按照被买妇女的意愿,不阻碍其返回居住地的,对被买儿童没有虐待行为,不阻碍对其进行解救的,可以不追究刑事责任。”他们屡次犯法却从未获罪,买卖同罪依然是一个难以实现的目标,也因此难以有效遏制人口交易的需求端。

2022年6月,孙卓被拐案的嫌疑人吴飞龙被建议判处五年有期徒刑,此事迅速在网上引起热议。争议源自司法实践中“拐卖”和“拐骗”相距甚远的量刑标准(前者处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,情节特别严重处死刑,并没收财产;后者处五年以下有期徒刑或者拘役)。孙悦在书中以孙海洋的口吻直言,无法接受这一量刑建议。在本次采访中,她再次表示了拐卖和拐骗区别定罪的不合理,“(拐卖和拐骗)唯一的区别是人贩子究竟有没有收钱,有时候你找不到证据,可能确实是送给别人养,但人贩子肯定拿到了其他的好处,这中间没有那么大的区别,但给社会造成的(负面)影响、给被拐儿童家庭造成的伤害是一样的。”

从数据上来看,儿童拐卖问题正在好转,得益于儿童失踪快速查找机制、流浪儿童救助和管理制度,以及全国打击拐卖儿童DNA数据库等制度的完善,今天的被拐儿童和十多年前相比已经少了很多。孙悦对此表示乐观,但她同时也承认这是一个难以根除的社会问题。在《回家》的结尾,孙悦写到了孙海洋认识的最年轻的寻亲家长,已经是90后了:

“‘90后’在我眼中已经是下一代人了,连我的下一代人都走在这条无穷无尽的路上……当人都成了商品,我们丢失的究竟是什么?”

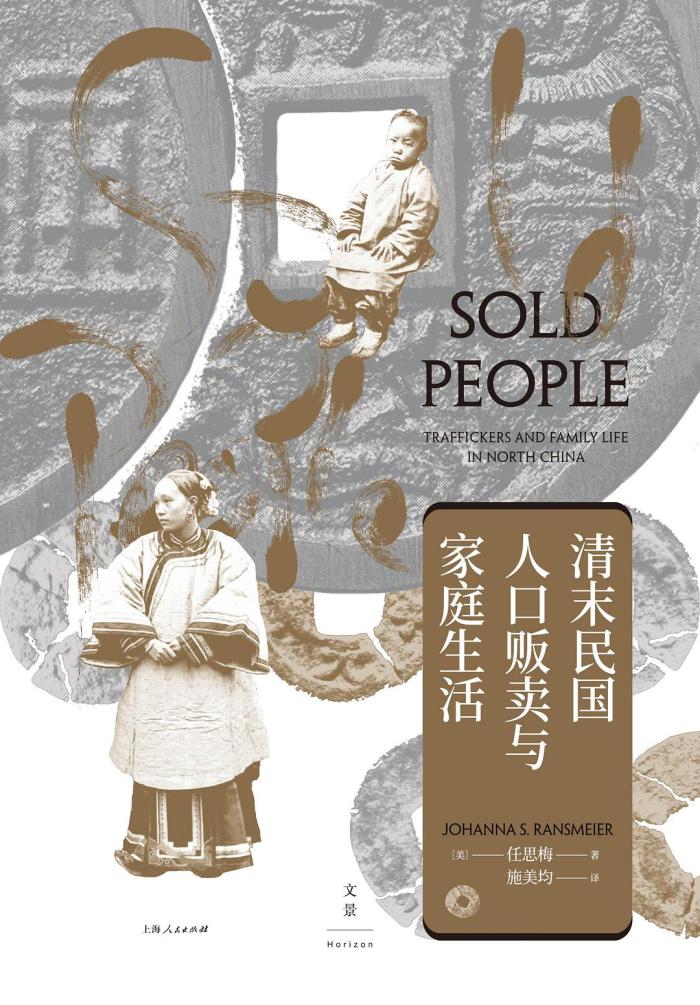

孙悦提出了这个她无法回答的问题,社会沉疴的复杂程度或许远远超出了这个年轻女孩的理解范围。根据美国历史学家任思梅(Johanna S. Ransmeier)在《清末民国人口贩卖与家庭生活》一书中提出的观点,中国人口贩卖问题之悠久顽固,建立在儒家等级制与中国式家庭的交易本质的基础之上,对(男性)子嗣、家族传承的追求合理化了买卖家庭成员的行为。回头再看《回家》中记录的种种,我们不难发现,巨大的文化惯性依然驱使着社会隐秘角落中的一小部分人铤而走险。

[美]任思梅 著 施美均 译

世纪文景 | 上海人民出版社 2022-9

03 尾声:每个人手里都举着火把

在写作《回家》的过程中,孙悦对父亲有了全新的认识。前几章写的是孙海洋从农村来到一线城市扎根的前半生,对于孙悦来说,这是她第一次认认真真地听父亲讲过去的事情。她对过去十多年中父亲跌宕起伏的心路历程有了更深的体察,也不回避在书中展示父亲不那么“伟光正”的一面:常年在外奔波疏于对家人的照顾与体谅,在其他寻亲家长找到孩子时难以遏制嫉羡交加的复杂情绪……“我不想把他塑造成一个全能的,或者完全没有负面情绪的英雄,”孙悦说,“他就是一个人,是人的话就会失落,会绝望,甚至会嫉妒。我希望他是一个‘人’,我觉得人的呼喊和挣扎是更有力量的。”

《回家》是孙悦出版的第一部作品,她承认对这本书仍有许多不满意的地方,比如语言和结构仍可再好好打磨,人生阅历不够导致思考不够深入,虽然想把很多问题写得很深刻,但难以用语言表达到自己想表达的程度。“但无论如何,虽然它有很多缺陷,对我来说是非常真挚的声音,就像我来到世界上学会说的第一句话一样。”

“一方面想让大家通过《回家》了解到拐卖儿童的问题,呼吁大家站在一起保持发声,让‘天下无拐’早一天到来。另一方面希望通过‘绝望之下希望尚存’的故事,给人们带来面对生活、命运和未来的力量。就像书的结尾所说,‘总有一个明天会积雪尽消,到那个时候,我们抬头一看,只见每个人手里都举着火把。’”她说,“火把是书里多次出现的一个意象,象征着人们心中的信念和勇气,它一定会为我们照亮那些黑暗的夜晚。”

评论