记者 |

编辑 | 黄月

这是一届有太多争议的世界杯,无论是卡塔尔被选作主办方的贿选问题,还是修建大型体育场时的外来劳工人权侵害、生态破坏,女性歧视,都给四年一届的足球狂欢蒙上了阴影。

足球在面对现实问题时一直是无力的,希特勒用足球为雅利安人种优越论正名,球赛被用来安抚邻国的抵触情绪,为纳粹争取时间准备战争。皇家马德里曾被独裁者弗朗哥当作自己的流动大使馆,以球赛作为政治宣传手段,反对他的球员不得不被迫流亡。

但同时,有太多的足球故事让人相信联结的力量,人们在球赛里体验共同的遗憾与狂喜,分隔者得以看见彼此,敌对方也放下了戒备。于是尼日利亚内战会为了球王贝利的比赛而停止交火两天,于是科特迪瓦反政府武装在一场合作球赛后,决定与政府军议和。足球更关乎人的荣耀、尊严与勇气。纳粹占领乌克兰时期,曾命令基辅球员和希特勒的卫队开展足球友谊赛,他们警告乌克兰球员们:“如果你们敢赢,就死定了。”在恐惧与饥饿的折磨下,乌克兰人准备输掉这场球。但最后,他们无法抗拒尊严的呼召,最终踢赢了比赛,球员们也因此在悬崖边被处死。

我们相信足球运动足够美丽,美丽得远远超出了一个狂欢赛事的意义。这份足球书单或许能为你提供一些排名与比分之外的视角,激起你对足球的好奇,但最重要的,是超出足球之外的思考。在面对外来劳工权益、女性基本权利以及全球变暖现状的时候,世界杯没那么重要;思考足球的时候,我们也更要看到在节庆、激情与胜利之外的东西。

足球何以引发全球狂热?

19世纪,旅行的英国人将足球带到了欧洲、非洲和拉丁美洲,2009年,欧洲冠军联赛决赛首次成为世界上观看人数最多的体育赛事——1.09亿人观看了比赛,超过了当年超级碗的1.06亿人。为什么22个人追逐着一只球的竞技游戏,会引发全球狂热?

德斯蒙德·莫里斯是伦敦动物园哺乳动物馆的馆长,他最有名的作品是《裸猿》系列,鲜有人知的是,莫里斯也是一名忠实的足球粉丝,曾担任过牛津联足球俱乐部的技术总监。《为什么是足球?》延续了《裸猿》的思路,从远古人类本能出发,探究足球为何成为了全世界最受欢迎的运动之一。

莫里斯认为,足球的魅力在于涵盖了原始狩猎的全部内容。斗兽场内的血腥运动转变为了现代球类运动——球队如同当代部落,球门好比猎物,足球化为武器,而追逐、争抢、射门是狩猎活动在现代社会的最好传承。超级球星就像神灵一样激发着我们的原始信仰,而绝佳的射门则如同神迹。

不能忽视的是,狩猎本能里蕴含的有毒男子气概至今仍然盘桓在足球运动中。“娘娘腔”、“基佬”等羞辱在足球运动赛场并不少见,直到2018年,俄罗斯世界杯赛场还在警告性少数球迷,尽量不要在公共场合暴露同性恋倾向,不然可能遭到其他人攻击。今年的卡塔尔世界杯,形象大使、前卡塔尔国脚萨勒曼也将同性恋称为"哈拉姆"(haram ,阿拉伯语,意思是"被禁止的罪恶"),并认为他们是“精神上的伤害”。

足球真的是我们远祖的记忆、流淌在血液里的原始冲动吗?解释足球全球狂热的说法有无数种,“裸猿”视角不过是其中之一。我们唯一能确定的,是足球的复杂、深邃与迷人难以被拆解,就像英国剧作家普里斯特利说:“如果认为足球只不过是22名雇员踢一个球,那也可以认为小提琴就是木头和羊肠线,《哈姆雷特》是墨水和纸张。”

[英] 德斯蒙德·莫里斯 著 易晨光 译

未读|北京联合出版公司 2018-06

足球发生了哪些变化?

如果我们将视线从裸猿拉回19世纪,便会发现,在短短几百年间,足球运动发生了翻天覆地的变化。

1863年10月,12个身穿双排扣长礼服的男人在伦敦成立了世界上第一个足球协会,最开始的足球运动充满了狩猎血腥暴力,19世纪以前,球员可以在足球场上使用武器,比赛时常发展成激烈斗殴。英国公学将足球改造了一番,用它培养男学生们的身体素质与团队意识,再到工业革命之时,足球因其低廉的成本和浓厚的社群感而受到了工人阶级的青睐。

当初创立协会的人们或许早已认不出这项运动,一百多年后,英超联赛的薪酬体系、足球赛事的全球电视直播、门线技术、大数据逐一出现,足球还有不变的东西吗?

《足球的历史》试图从物质的碎片里,串联起足球的历史发展节点。书中列举了足球发展史里一百个重要物件,从女王公园的球队合影到国际足联金球奖。不过,这些物件的选择也暴露了作者的——或者大多数人的——欧洲中心与男权视角。它们大多数都集中在英格兰,几乎没有提及欧洲以外的足球历史,尽管足球很早就扩张至全球范围。和女足相关的物件只出现了一次,而残疾人足球则在书中完全被忽略了。

[英]加文·莫蒂默 著 李治 译

上海社会科学院出版社 2018-6

数据可以澄清我们对足球的哪些误解?

球迷们在评论足球比赛时,更看重的是激情、魔力与疯狂,而不是统计数据。我们是否可以把足球当成一个研究对象,从经济学、统计学、物理学或者心理学的角度,为足球做出不同的科学论断?

球评人西蒙·库珀和经济学家史蒂芬·希曼斯基认为,足球场上许多事情是可以解释与预测的。而只要精心研究数据,我们会发现,许多关于足球的讨论都基于错误的前提和信念。比如人们普遍认为“足球是一门大生意”,实际上,足球行业比我们想象的规模要小得多,而且经济表现并不好。许多球迷们的执念是“我的俱乐部需要换一个经理”,但数据指出经理对球队的成功没有那么重要。

两位作者还特别提出,办国际体育赛事不能让任何国家走向富裕,投向体育馆的钱也很难为主办国的普通人带来好的回报,特别是在一个贫富分化大、许多人尚未解决温饱问题的国家,举办大赛的影响更是负面的——我们不知道卡塔尔世界杯会带来多少长远的经济福祉,但根据《卫报》的报道,从卡塔尔赢得世界杯主办权至今,已经有6500名来自印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉国和斯里兰卡的移民劳工在卡塔尔死亡。许多劳工在高温和加班里倒在了建设一线,他们的身份证件被收走,甚至难以拿到工资。

这本书提供的冷静清晰的数据分析,或许可以是另一种理解足球的方式,但认为一切皆可量化也是危险的,正如足球评论人刘晓新在此书序言里所写:“为什么亨利的手球不能用重赛来解决?为什么足球永远都在排斥‘鹰眼’或电子裁判的出现?因为,那就是足球,人们永远都想知道它的必然,却永远都在期待它的偶然。”

[英]西蒙·库珀 史蒂芬·西曼斯基 著 马睿 译

中国轻工业出版社 2010-1

成为足球运动员意味着什么?

2009年5月,德国国家队在上海迎战中国队,比赛以1:1的成绩结束。让中国队得分的小角度抽射破门,被誉为中国男足二十一世纪十佳进球之一。那一场失分的德国队门将,是著名的罗伯特·恩克,几个月后,恩克卧轨自杀,抑郁症吞噬了他的生命。

诱发恩克抑郁症的两次重大挫折,一次是2002年在巴塞首发出场时以2:3输给丙级球队诺韦尔达,恩克在此之后陷入长期的自我怀疑;第二次是他被外借至土耳其强队费伦巴治,以0:3大败伊斯坦布尔。比赛时,球迷一边谩骂,一边向恩克投掷胶瓶和燃烧弹,失分之后他捡起球时,上面甚至缠绕着球迷扔出的卫生纸巾。

德意志盛产世界级门将,从马耶尔、舒马赫到卡恩和疯子莱曼,他们大开大合,以疯狂著称。舒马赫曾经故意撞碎法国中场巴蒂斯通下颚,卡恩曾在比赛中掐住对手前锋脖子长达十几秒钟。恩克的风格却全然不同,他是温暖、低调和沉稳的人,收养流浪狗,在阳台上一边做俯卧撑一边给养女一个亲吻,也会给不熟识的年轻门将打电话,鼓励他不要被教练的批评影响。

如此善良温暖的性格延续到了球场,恩克曾被媒体批评不够热血,没有攻击性,但实际上他的技术强大,出击率极高。只是作为一个敏感的完美主义者,恩克不巧站在了一个99%意味着0的位置上——前锋失败一百次没关系,只要成功一次就够了,而门将成功一百次都没有用,失败一次就足以被打入深渊。

现代竞技体育的残酷之处,是将痛苦遮蔽在荣誉之后,失败摆放在生命之前,一场比赛的失败就可能毁掉一个球员,无处不在的媒体放大了他们的一举一动,干扰着他们的正常生活。联赛过密时,运动员还会产生过劳问题,比如这次卡塔尔世界杯的冬季改期,就让欧洲联赛赛程缩短,球员一周双赛乃至三赛的频率增加。在世界杯后,他们还需要投入下半赛季的高节奏中,难以得到充分休息。利物浦传奇主帅香克利有一句流传甚广的话——“足球无关生死,但高于生死。 ”如今,我们或许要对此打上一个大大的问号。

[德]罗纳德·伦 著 张力 译

上海译文出版社 2013-5

我们怀念的是什么样的足球?

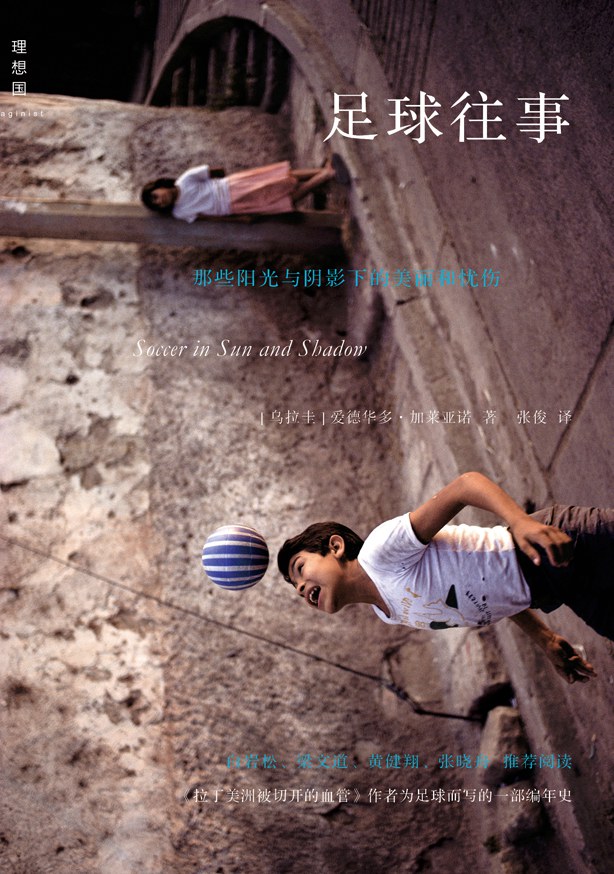

“足球的历史是一段从美丽走向职责的伤感历程。”写作《拉丁美洲被切开的血管》的爱德华多·加莱亚诺如此说道。

在成为记者之前,就像每一个乌拉圭少年,加莱亚诺最想成为的是一名足球运动员。他是不折不扣的拉美左翼球迷,认为现代足球随着殖民主义一起进入拉美,但拉美也颠覆了足球本身。他叹息如今的足球仍被欧洲霸权牢牢控制,世界杯由欧洲球队与裁判占领,南美的足球天才们尽数流失到西欧五大豪门联赛,而巴基斯坦足球代工厂的童工、为卡塔尔世界杯兴建球场的外籍工人们,都是世界杯狂欢里的代价和牺牲品。

加莱亚诺书写的这本《足球往事》,既是他的足球追忆之旅,也记录了百年来的足球变迁,身为一个敏锐的记者,他谈论足球,更关注绿茵场后更大的世界。特别精彩的是他对现代足球的职业化和商业化的批判——“漂亮,进攻,快乐,游戏,街头,儿童,民间,第三世界……”这些左派足球语言已经被跨国公司运用得娴熟精巧;球员成为商品,在训练与生活中被压榨,害怕输球胜过想要赢球;足球也愈发变得像资本与政客的游戏,贿选与腐败不断,本届卡塔尔世界杯便因为大额贿赂丑闻遭到抵制。

在加莱亚诺看来,当足球变为一项产业,灵光般的纯粹内核也随之消逝。他形容这珍贵的内核,是在一场球赛面前,所有人都屏住呼吸,“政治家,歌手和街头的小商贩都闭了嘴巴,情人们停止了爱抚,连苍蝇都停止了飞行”;是他从西班牙科斯塔遇到的一群孩子身上看到的东西——“这群孩子一直踢着,唱着:我们胜利,我们失败,无论是赢是输,我们都很快活。”

[乌拉圭] 爱德华多·加莱亚诺 著 张俊 译

理想国·广西师范大学出版社 2014-6

评论