第68期主持人 | 徐鲁青

文化批评著作《阁楼上的疯女人》曾写到人们会如何形容一个发了疯的女人——“野心勃勃,作恶多端,自我灭亡……”——但不管是年初的王力宏闹剧,还是近期微博上汪小菲针对前妻大S的轰炸发言,似乎都让人觉得这些形容不局限于发了疯的女性。

歇斯底里(hysteria)的词源是子宫(hystera),“妒”“婪”“奸”“妄”里都有个女字,在煤气灯操控中,最常见的做法是把女性特质和疯癫绑定在一起,引导女人们怀疑自己是不是神经错乱。长期以来,人们似乎只看到疯女人,却没忽略了有类似特征的男性,只是女人疯了会被关在阁楼,男人发疯,要么是天才,要么就是被女人逼的。在主流话语中,人们津津乐道“疯女人”,却一直没有把“疯男人”同样视作原型形象,为他们定制出谱系和词汇。若真要好好总结,这可能会是一张比“疯女人”要长得多的清单。

“疯男人”们的谱系

尹清露:最近在读铃木凉美的《非·灭绝男女图鉴》,边读边拍案叫绝,实在是因为里面总结的各类男男女女太“典”了,在我看来,铃木如果来小红书绝对是可以碾压大部分情感博主的存在。在这本书里,铃木以资深AV女优的经验,剖析了那些在爱情游戏场上令人头痛的男性类型,像是“自称抖S男”、“网络右翼男”、“处女信仰男”以及“心理问题制造男”,从这些名头上来看,确实够疯的。

以“心理问题制造男”为例,他们的特色是不主动也不拒绝、若即若离、撩你又不和你在一起,从而让女孩陷入“他到底爱不爱我”的天问。这和牛郎店的男公关有异曲同工之妙,公关们拥有高超的销售技巧,他们会热情周全地对待顾客,却不会真正提出交往,就这样给她们留下“也许他最爱的还是我”的念想、一次次回到店里消费。铃木指出,和公关们赚钱的目的不同,“心理问题制造男”之所以做出同样的行径,仅仅是因为他们在精神上贫乏浅薄,只想一味地积累别人对自己的爱,而不去判断这些爱自己是否需要。“无论是街上发的纸巾、防油纸还是化妆品样品,只要是免费的就行了。”

同理,喜欢自称“抖S”“那方面很厉害”的男人往往也不是什么SM爱好者,“而只是道德低下、没有想象力和摇摆不定的人,他们有统治的欲望,有选举的意识,但他们缺乏达到这种地位的信心、能力和成就。”——这些男人们“疯”的根源在于一种匮乏,而匮乏会通过外表的不可一世和自高自傲(有时也表现为哀怨可怜、肆意讨要情绪补给)展现出来,女孩们喜欢的便是这种自身貌似不具备的特质吧,只不过即便自认为看得清清楚楚,也还是会为之飞蛾扑火般着迷,这又是另一重天问和迷思了。

徐鲁青:这太“典”了,铃木提到的“网络右翼男”我也完全可以想象,只关心大国政治、忧心世界存亡,还为相似的“疯男人”喝彩。这是不是和“抖S”男的形成机制也有些像呢?匮乏不仅是难以在生活的近处寻得意义感,只剩可疑的大情怀却没有小关怀,也在于缺乏对幽微事物的辨识力与同理心。

我记得阿列克谢耶维奇曾经在界面的采访里提到,战争在男人和女人的眼里是完全不同的,对男人来说战争很宏观,不过是胜利与失败、进攻和撤退,但女人的眼里战争有很多细节,比如留在防空洞的书包怎么被老鼠吃了,还有血的颜色如何变化——它们先是红色,然后变成蓝色、黄色。我们平时会把这些称之为“女性视角”,但与其觉得这是女性多出的敏锐,不如说是一些男性的残缺。一旦人想象得到鲜血是什么样子的,发疯的时候是不是也会打住一点?

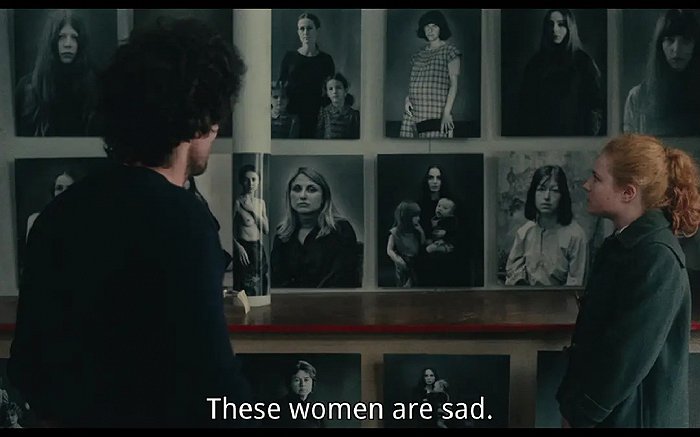

还有一个很“典”的是所谓“文艺bi男”(bi字又是一个厌女字眼),父权制不仅确立了“理性”的标准,还划分出“疯子”和“天才”的区分。爱标榜才华过人的“疯男人”特别多,他们叹息世俗跟不上自己,也厌恶处理和“世俗”相关的一切,比如交水电费、打扫厨房、申请社保卡,但解决这一切的方式不是自己忍着,而是找个愿意做的女朋友。瓦尔达的电影《一个唱,一个不唱》就很幽默地刻画出了这类“文艺bi男”,摄影师在给女模特拍摄裸体写真时,一边痛苦地责怪自己“进入不了她的灵魂”,在模特提出不舒服时又当作耳旁风,最后他上吊自杀,留下刚打过胎的情人和打扰他创作的孩子。

这样的例子太多了,我也曾下意识觉得需要通过一个男性的审美霸权,才能真正走进文学和艺术领域,以当缪斯为荣,以为艺术献祭为荣。如今的艺术史里,我们只知道罗丹的情人、波洛克太太、北斋的女儿、莫奈的缪斯……纵使她们都是优秀的女艺术家,但这些名字要么被淹没,要么就是以另一个“疯女人”代称。

董子琪:想到《爱丽丝梦游仙境》,整个梦境都是颠倒的,永不停止的下午茶会很疯,将白玫瑰刷成红色的命令很疯,柴郡猫、三月兔和疯帽都很疯,偏偏女孩爱丽丝是当中唯一清醒的人,她只能一边吐槽一边装作自己同意。不会因为她是女孩所以不能指出别人发疯吧?电影版的疯帽由强尼·德普扮演,说起来德普确实贡献了不少疯男子的形象,像是《剪刀手爱德华》里的爱德华和《查理和巧克力工厂》里的厂长,他的疯狂感觉都不像是受过创伤的表现,比如李奥纳多演的那种,而是天生的特质,这是因为什么?因为他看起来像天生的外来者,又比较敏感?

正好最近看到林白《北流》小说里的一个姨夫是疯男子,这个姨夫认为自己能够潜入河流底部发现时间的支流,被拖上岸还说天上的星星会跌落河里,那叫做流星雨,后来姨夫被送进精神病院了。这是一个令人心酸的故事,在语言匮乏、生活单调的时代,这样的求索是一种自我放逐。

林白 著

长江文艺出版社 2022-07

在《爱丽丝梦游仙境》的诺顿注释本里,有这样一段对《爱丽丝》作者卡罗尔关于疯狂的理解,就像我们隐约意识到自己在做梦并试着醒来时,是不是都会有一些在清醒时被认为是疯狂的举动,那疯狂是否就是无法分辨自己何时在梦中、何时清醒的状态?在《吹牛大王历险记》里,闵希豪森男爵经常吹嘘一些完全不可能实现的事,却颇有一些喜剧色彩,像是他的外衣被一只疯狗咬疯了,后来咬碎了整衣橱的衣服——他一定是无法分清自己是不是在做梦。

英雄主义制造疯男人

潘文捷:在《时代》杂志决定将环保少女格蕾塔评选为2019年“年度人物”后,特朗普在推特上取笑她:“多么可笑。格蕾塔必须解决她的愤怒管理问题,然后和朋友一起去看一部好看的老电影!冷静,格蕾塔,冷静!”这种指控出自经常特朗普,令人啼笑皆非。不过后来格蕾塔获得了一次反击的机会。2020年11月特朗普在大选即将失败之时发推特抱怨,格蕾塔转发说:“多么可笑。唐纳德必须解决他的愤怒管理问题,然后和朋友一起去看一部好看的老电影!冷静,唐纳德,冷静!”有趣之处在于,当你拥有权力的时候,这种冷静和自制是很容易做到的。

一个人永远可以镇定自若,这常常是高度自足、自决以及自控的表现,是“强者”的标签和特权。这样一来,情绪也成为了一种精英阶层的排他性工具。当有问题出现时,只要指责辩论对方“不冷静”、“被愤怒冲昏了头脑”等等,似乎就可以立刻把对方贬低为不成熟的角色,从而断绝平等对话的可能。殖民者把非洲人形容为情绪化的(想想看,你脑海中的黑人男性是不是比白人男性更容易愤怒),男性把女人说成情绪化的,家长又责备小孩控制不了情绪,都说明一方之于另一方的强势地位。

叶青:最近在看《绝命毒师》,看到第三季时愈发觉得男主老白是个疯子。此时他的癌症已经并无大碍,也赚到了足够多的钱,按照他的初衷,理应金盆洗手。但他很快便回到了制毒实验室,原因很简单,因为他并不满足于当一名老实的化学老师,他爱上了这种才华有处施展并得到认可的感觉(制造出市面上纯度最高的冰毒),他需要觉得自己像是一家之主,能够提供更好的物质生活,即便代价是从事非法行为。

在他看来,欺骗、制毒甚至杀人,都是为了家人的“必须但无奈之举”。这是他为了家人做出的牺牲,应当得到谅解,但这种自恋和自我开脱无疑让他看上去更加疯狂,而将家人拖入到毒品的浑水中,也恰好与他为了家庭的出发点背道而驰。

林子人:《歌剧魅影》中的魅影应该算是一个“文艺bi男”吧?他是一个天赋异禀的建筑师、音乐家、魔术师,把女主角克里斯汀从默默无闻的芭蕾舞者培养成了一个技惊四座的巴黎歌剧院女高音名伶。与此同时,他也是一个将全部的执念系于克里斯汀的疯子,为了掠走她、与她永远在一起,不惜杀人放火,毁掉歌剧院。

这样的一个男人,可以成为经典爱情故事的男主角。我承认,我也觉得魅影很有魅力——安德鲁·韦伯的音乐剧当然起到了至关重要的作用,让这部原本只能算二流小说的悬疑作品经典化了——但如今我也会思考,他的“疯狂”为何无损他的魅力,甚至不少音乐剧剧迷认为魅影根本没做错什么,是个被世界、被挚爱辜负的可怜人。

[日]上野千鹤子 著 邹韵 译

明室Lucida·北京联合出版公司 2022-12

近日读上野千鹤子的《为了活下去的思想》,颇有启发。上野千鹤子认为,男子气概对“阳刚之气”的内在要求,其核心是一种英雄主义:这种英雄主义倡导的是为了家人、恋人、国家、民族自我牺牲,自我毁灭,赌上性命也在所不惜。她发现,“这种让男性为了英雄般的价值相互竞争的机制建构得十分完备。因此,对于更为过激、向自我牺牲前行的人,男人绝不会说他们不好。而幸存下来的男性反而会遭受白眼、被指责为懦夫之类。”

男人想成为英雄,而女人钦慕英雄般的男人。于是我们不难理解,男人在公领域和私领域的“发疯”在部分女性眼中都有值得怜爱的地方——前者是以“国家”“民族”之名不惜诉诸战争与暴力,后者是以“爱”之名控制女性,无视她的愿望与自我意志。英雄主义的机制建构完备到我们已经习以为常的程度,在我们的日常生活中、在文艺作品中,皆有其踪迹。要抵御这种疯狂,我们需要一种能超越英雄主义的思想资源,在上野千鹤子看来,那就是女性主义——“英雄主义是女人的敌人,是女性主义的敌人。女性主义就是老土而又日常的,就是一种希望‘明天也能像今天一样活着’的思想。”

评论