文|动脉网

肿瘤的五年生存率是反映一国肿瘤诊治能力的重要指标。公开资料可以查到的国内五年生存率约为40.5%(2020年),美国却能将此数字提至70%(2018年)。

为了追赶生存率上的差距,国家主导的重大肿瘤筛查有条不紊地向前推进,各类药械企业亦在放疗、化疗、靶向治疗上不断突破创新,将我国抗肿瘤治疗相关技术推至国际领先水平。

有效防治体系的构建必然能够持续提升肿瘤患者的生存率,但该体系仍存在尚需不足的部分。

作为每场抗癌行动中的绝对主体,患者的生活质量决定了抗肿瘤治疗的效果。然而,少有人会在意患者在手术与放化疗外经历了什么,也难以估计“癌痛”的出现,会怎样改变肿瘤患者的生活。

“不仅要治疗肿瘤,更要治疗一个得肿瘤的人”

大多数人认知中的癌痛仅发生于肿瘤晚期,但《难治性癌痛诊断与治疗》一书给出的数据显示,早期肿瘤患者有25%会发生癌痛,治疗后及稳定期的数字为33%,晚期则能达到60%-80%。

只要患癌,就有概率发生癌痛。

对于癌痛带来的痛感,不同肿瘤患者经历的体验各不相同,但共通之处隐藏于每一位患者的言辞之中:这是一种难以忍受的痛。

“爆发痛简直就像生孩子一样,一天定时的那个点就开始痛,痛得哭,痛得叫,痛得要死不活。开始的时候爆发痛一天一次,每次就持续半个小时,后来1个小时,再后来3个小时,那真的叫痛不欲生!”

“我现在痛的几乎无法行走了,有时候根本站不起来,站起来后又坐不下。睡觉的时候有时候一抽搐,就是剧痛。上厕所对我是严重考验,每次上完,后背疼得让我直哭。”

需要注意的是,癌痛在现实之中并不罕见。相反,2020年中国新发肿瘤457万人次,其中的60%-80%曾发生重度疼痛,经历过极端痛楚。

上海长征医院肿瘤科的王杰军主任曾在演讲中对癌痛的消极影响作出了全面阐述:“癌痛及其伴随的恶心、呕吐、消瘦、情绪障碍会逐步削弱患者与肿瘤作战的意志,也会导致抗肿瘤治疗依从性降低。譬如,消瘦会让患者治疗的耐受性降低,住院时间延长,不良反应增加,进而影响后续的肿瘤治疗。”

“管不好癌痛,我们就不能治好肿瘤。”

癌痛为何如此难治?

面对即为棘手的癌痛,WHO早在便已提出三阶梯镇痛治疗原则。该方法将止痛药按非麻醉性、弱麻醉性及麻醉性分为三个阶梯,在使用以非麻醉性止痛药(第一阶梯)为主的基础上,当其不能控制疼痛时,按顺序加用少量弱麻醉性药(第二阶梯)及麻醉性止痛药(第三阶梯)。

从理论上讲,严格执行三阶梯镇痛治疗原则,80%~90%肿瘤患者的疼痛症状能够得以有效缓解甚至完全缓解。但在实证研究之中,仍有31%~65%的癌痛未能在三阶梯镇痛治疗原则的指导下有效控制。毕竟,癌痛病人能自觉遵守医嘱服用镇痛药物的依从率仅为26.14%。

解决癌痛,关键在于解决患者的依从性。

依从性差的因素有很多。对于药物的错误认知、对于疼痛的错误认知、负面情绪的错误影响、提醒监督机制的缺失均有可能导致患者拒绝服用药物。

打小时候开始,遇上打针输液,父母常常鼓励我们别怕疼,将疼痛带来的哭闹放在了勇敢的对立面。那时受到的教育如此刻苦铭心,以至于当年龄渐长开始承受疾病的侵袭时,不少患者仍耻于谈及疼痛二字。

但面对癌痛,患者错误认知下的忍耐无助于遏制疼痛,反倒会引起心理和情绪行为的变化,甚至损伤感觉神经,形成难治性癌痛。

“很多患者没有把疼痛当成一个疾病,只将其看作一个症状,认为忍一忍就好了。但若急性痛变为慢性痛后,整个疼痛的感觉完全不一样。急性痛对人是有保护作用,但慢性痛不但对人没有保护作用,还会导致下行神经的损伤、调节机制的紊乱。”王杰军主任告诉动脉网。

更为严峻的是医患对于药物的错误认知。

根据世界卫生组织指南,阿片类药物(包括吗啡、羟考酮及氢吗啡酮)可应用于中重度癌症相关疼痛的一线治疗,能够为90%的癌症相关严重疼痛患者提供良好的缓解效果,但由于药物本身于罂粟之间的密切联系及其滥用导致的消极社会影响,不少患者对于这类药物存在近乎本能的恐惧。

“这个止痛药不能长期吃,吃久了会上瘾,到时候想戒掉都难,就像吸毒一样,现在吃着虽然好受些了,但长期下去,会依赖药物生活。”

“听人说这个药副作用很大,还会使寿命缩短,我自己吃这个就头晕,到时候病还没治好,倒是先让这药把自己身体搞垮了。”

此外,如何判断阿片类药物的使用与否,如何找到阿片类药物的最佳计量也是国内医护人员面临的重大难题,进而导致医护人员对于阿片类药物的排斥。

“有一次我让我妈吃了一颗40毫克的羟烤酮,然后我妈那天把早饭,中饭,晚饭全部都吐出来了,而且还是喷射式的呕吐,跑厕所都来不及,一天都是昏昏沉沉的。后来我妈再也不敢劝我吃止痛药了。”

总的来说,医患双方对于阿片类药物的不足认知导致了我国相对落后的疼痛管理。国际麻管局在评价一个国家疼痛管理的好坏是看他们医用吗啡的消耗量,中国曾在2012年排在第83位,但在2019年已滑至105位。要重整中国的癌痛管理,需要作出改变的不止于患者。

只有实现定量的癌痛评估,才能满足精准的癌痛管理

从结果出发,提升依从性的解法无外乎两种:一是消除普罗大众对于阿片类药物的错误认知,二是找到有效手段对癌痛进行精准评估与高频管理。

权威医学知识的传播通常由专家团队形成共识、指南,再经由面对面的方式传递至患者。但由于肿瘤患者的抗击离不开其家庭,因此更好的方式是借助互联网的力量进行传播面更广的科普。

国内互联网科普平台发展相对成熟,腾讯医典、百度健康医典等互联网企业打造的平台均已借助权威专家的支持上线的相应信息,有效放大了癌痛信息的传递范围。

不少医生也在凭借自身的努力帮助更多患者完成癌痛认知。譬如,俄克拉荷马大学的Azizoddin医生研发了一款名为“STAMP”的晚期癌痛患者阿片类药物管理APP,以动画视频、带有视觉效果的教育文本、自我管理挑战测试以及录音放松练习等形式,为患者提供疼痛自我管理的药物和非药物知识教学,并根据患者的症状报告提供个性化的指导和建议,尽可能准确地满足患者需求。

在这个过程中,互联网作为载体,既放大了癌痛管理知识的传播面,又将局限于医院的治疗延伸至医院之外,让患者能够更为直观更为深度地参与到监督、教育之中。

不过,仅仅是传播、监督并不能起到癌痛管理的效果。毕竟癌痛不能通过CT、MR等影像信息寻找定量分析的证据,只能通过患者借助感官体验进行定性主诉,如此得到的结果往往较为主观,且存在时滞。因此,要判断癌痛不同时间的癌痛发作程度的差异性,进而给予患者合理的给药计量,医护人员必须实现满足一定频次的定量癌痛评估。

从这个角度看,癌痛管理与深静脉血栓(VTE)管理存在相似之处。两者都需要合理的量表进行程度评估,也都需求智能化的工具进行频次上的补足。依赖于VTE的成熟经验,癌痛管理可在院内全面智慧化管理的基础上将院外的评估综合起来。

在王杰军主任看来,癌痛数字疗法或能兼顾两项需求。借助于互联网、物联网、5G等技术,数字疗法不仅可以满足癌痛管理需要的院内多种评估要求,还能在院外实现评估、监督功能,将线上线下、院内院外的流程连接起来,达成真正意义上的癌痛管理。

“在现评估对于疼痛的评估具有重要意义。通过对患者是否具有睡眠障碍、情绪障碍、肢体功能障碍等因素结合在一起进行评估,形成一个系统的、多维度综合判断,能够动态判断治疗时患者的状况,即使调整治疗方案。同时,为了要让患者获得更好的同质化治疗,我们也需要这一工具规范医生的治疗方案。

再谈评估后的癌痛治疗。这是一个多学科的联动行动,首先要将癌痛视为慢性病,进行长期的管理治疗,其次需要把镇痛与治痛联合起来管理,针对不同的情况给予不同的治疗手段;最后是要联动院内外,很多病人在医院治得很好,一到院外情况急转直下,这需要我们搭建有效的院内外管理平台,这对于患者非常重要。”

此外,为了补全癌痛定量评估这一短板,王杰军主任开发了一个名为BTS6D的智能化疼痛评估工具。该工具可以在一分半钟内帮助患者评估出疼痛的强度以及疼痛对其肢体功能,情绪睡眠等因素产生的影响,缓解癌痛评估医护资源短缺压力、补全传统癌痛评估“高频”短板,帮助医生确立实时有效的诊治方案。

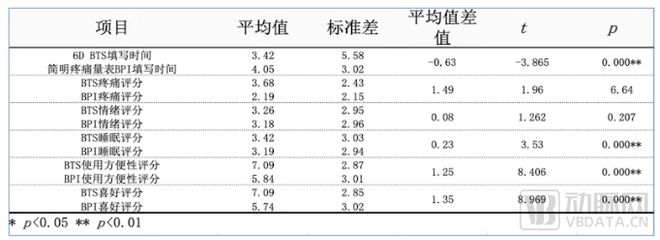

一项包含40家医院、2000例患者的试验数据研究结果显示,BTS6D疼痛评估和传统的疼痛评估问卷相比没有统计学差异,爆发痛预测准确率高达98.9%,神经病理性疼痛诊断准确率高达97.7%。此外,BTS在问卷填写时间、使用方便性、患者偏好度方面有明显优势,且统计学差异显著。

6D疼痛评估工具(BTS)对比疼痛评估问卷(BPI)用于疼痛评估的对比研究(阶段总结)

值得注意的是,倘若赋予疼痛评估工具更为丰富的数据支持,人工智能支持下的算法或许能在癌痛抵达之前提前预知发生时间。目前已有多项研究指向这一目标,未来,患者或许能在无需承受任何痛苦的环境下抗击肿瘤,更为体面地把肿瘤治疗控制下来。

癌痛管理的规模实现需要多方助力

尽管治疗癌痛不过是一个“评估+用药”的过程,但要让这一逻辑真正落实到患者身上,政府、医院、医生、患者乃至企业,每一个主体都需要在自己承担的角色中发挥关键力量。

企业端是当前处于弱势位置的一端。癌痛管理背后是一个极具潜力的市场,但囿于疾病认知、技术限制等困境,愿意承担风险的入局企业屈指可数。

在吗啡超量后的介入治疗方面,国内仅美国库克研发的超声腹腔神经丛注射针获得NMPA批准,可在超声引导下阻断腹腔脏器的痛觉神经,国内竞争对手极少。

数字疗法也是如此。疼痛管理虽入局者众多,海外有Hinge Health、Kaia Health、N1-Headache等十年经营企业,国内有新云医疗、禾普医疗、疼爱健康等蓬勃发展。但癌痛的定量与评估相对肌肉疼痛、偏头痛等对疾病的评估准确度要求更高,因而大多企业望而却步,没有进行深入研究。

不过,风险背后亦是机遇。癌痛存在,癌痛管理的需求便一直存在。伴随观念的逐渐转变,必然会有更多患者参与到科学支撑的癌痛管理之中。那个时候,这一学科的潜在力量将虽随时间释放出来。

评论