文|五环外OUTSIDE 胡不喜

编辑|车卯卯

“躺平”成了不少人对鹤岗的想象,在他们看来,那些去鹤岗的年轻人,逃离北上广,甘愿去这座资源枯竭型城市,只是因为厌倦了日复一日的内卷,希望能够苟且偷安。

为此,专家们不厌其烦、苦口婆心地规劝着年轻人:鹤岗有1.5万一套的房,却没有梦想,它从来都不是安逸的桃花源。

然而这样的劝告,实在有些何不食肉糜的况味。若生活真有的选,谁会背井离乡,奔向寒冷的远方?

来鹤岗定居的人中,女孩尤其之多。小镇女孩希光和花花接受了我的采访,说出了她们的人生故事。

乡村没有滤镜,在广袤无垠的沃野上,包括她们在内的许多女孩,如苇草一般坚韧,逆风“疯”长,她们的人生,从没有退路。

我,16岁,身患绝症,被父母嫁给30岁的男人

我叫希光。有一年正月,我说我没力气梳头,我妈反手就给了我一耳光。

她受不了亲戚们的同情,骂我故意装病,害她丢人。我的病是不是装的,她难道不知道吗?

我10岁那年,被查出重症肌无力。这是一种慢性免疫系统疾病,表面看不出人有什么异常,只是浑身肌肉无力,随着病情逐渐发展,会渐渐蔓延至呼吸肌,最终呼吸衰竭而死。

家里人花了好几万也没治好我的病,就让我辍学静养。说是静养,其实就是由着我自生自灭。病情最严重时,我几乎发不出声音。如果让我从1数到10,数123时,我的声音还很清晰,但数到10的时候,喉咙里就只有气音。

在农村,像我这样一个没有劳动能力的女孩,只有一条出路:嫁人。

小姨撺掇我妈,得趁早给我找个婆家,不然等我病得厉害了,得砸在家里。

我妈起初还犹豫,毕竟我才16。可她当时正怀孕,期盼肚里是个健康的妹妹,和弟弟凑一个“好”字。我嫁人,家里既能少个负担,还能拿笔彩礼贴补,权衡利弊,她还是答应了。

他们很快找了个男人,三十多岁,在工地上班。

相亲那天,我妈把我拽到一边。她直勾勾地盯着我的眼睛,压低声音说:

“等会儿见了相亲对象,不许说身体有问题。人家要是问你为什么眼皮耷拉下来,就说是以前生病的后遗症,不要说些乱七八糟的话,反正你的身体已经好了,你听懂没有?不管怎么样,先瞒到结婚后再说。”

我当然不肯答应,就一个人搬到山顶,照顾半瘫的爷爷,想避开他们,可并没过上太平日子。

17岁生日前夕,我爸妈忽然从外地赶了回来,郑重其事要给我过生日。我挺高兴,可是饭吃到一半,我妈就试探着问我:“明天是你生日,要不把跟你相亲的对象叫来一起吃个饭?”我吵着不肯答应,一顿饭不欢而散。

几天后,那个男人突然住进了我家。

我家人对此心照不宣,美其名曰这是培养感情,我妈回了外地,我爸也很有默契地一早跑出去钓鱼,晃悠到半夜才回家,家里只有我和瘫痪的爷爷,以及……那个陌生的男人。

不得已,我在枕头底下藏了把刀,不敢睡得太熟,生怕有人摸进我的房间。他在我家住了两个月,我都这么提心吊胆地熬着。

但反抗是没有用的,不管我怎么说,怎么做,我爸妈都没有任何回应,他们只是像复读机一样,反复念叨着先谈谈先谈谈。我反抗不动了,累了,干脆听之任之,他们觉得我听话了,欢欢喜喜,就要把日子定下来。

可我真嫁过去了,婆家发现我是个烧钱的窟窿,根本治不好,等待我的又会是什么?

我根本不敢想。朋友劝我说,不管怎么选,都是死路一条,还不如干脆离开这个家。我也确实找不到别的办法了,就这么着,我假装答应婚事,稳住了我爸,趁他睡着,翻窗逃跑了。

村里的夜静得发慌,除了虫鸣,没有一点点声音。我怕被发现,不敢拖着行李箱走,只能小心地提着。即便这样,还是吵醒了一两只狗,有个大爷开了灯,隔着窗户问谁呀,我吓得不敢动,猫腰躲在暗处。他没听到声音,又继续睡了。我这才松了口气,深一脚浅一脚,继续摸黑往前走。

从山顶到山下,我走了一整夜,直到太阳慢慢从林间升起,早晨七点,我才走到有车的路边,坐公交进了城。

整个过程非常顺利。我坐在车上,甚至有些恍惚,感觉自己在做梦。

我想过自己可能会失败,路上,只要有一个人认出了我,我就会被我爸逮住。我爸这个人平时很温和,可他一旦生气,就会发狂地家暴。他在家打我妈,会把她提到房间里,门一关,我们都进不去,里面传来我妈凄厉的哭声。我怕被他抓住,出门前,特意带了把刀防身。

到了火车站,我才打开行李箱,把一直藏起来的刀,丢进了垃圾桶。

当时,我靠做小说枪手存了点钱,用这笔钱买了张去合肥的火车票,在网友家借住了一个多月。

逃到合肥时,希光拍摄的照片

后来我又辗转到广州,跟其他的网文写手合租。我靠写作赚钱,开始求医问诊,生活渐渐有了盼头。

但就这时,我因为错误用药,病情急剧恶化,进了医院。住院那天,医生还开玩笑,说幸亏你今天来了,再晚两天你就躺着进来了。住一次院,码字两年存的钱,顷刻间都没了,还欠了一笔外债。

希光每天需要多种药物治疗

在医院的时候,同病房有个爷爷对我很好,总会分给我一些水果、鸡汤,可是有一天早上我醒来,看到他的病床空了。他们告诉我,爷爷不想拖累孩子,自杀了。

我情绪崩溃,身体一下子垮了,进了ICU抢救。

刚从家里跑出来时,我每晚都在做噩梦,失眠掉发,门边有一点点响动,或者是男人说话的声音,我就会头皮发麻,生怕是我父母找过来了,要把我抓回去嫁人。

那段时间,我时时刻刻活在恐惧里,躲在角落不敢出去。但是在ICU,我梦见爷爷跟我说了很多话,我醒来哭了一场,感觉自己也是死而复生,对一切都释怀了。

可能这就是上天的安排,我在这时遇到了人生的贵人。

2021年,鹤岗很火,群里有个小姐姐要卖房子,其实我也没下定决心要去鹤岗,只是随口接了一句,不如卖给我吧。

那时,我兜里一分钱也没有,连一万的定金,都只能分期付,一次1500。即便这样,她也答应了,甚至我还没交钱,她就把房产证、钥匙寄给了我。

鹤岗冬日也有温暖的日光

就这样,我在鹤岗有了家。来鹤岗的那天,我在马路上拖着行李箱,没几分钟,城市开始下雪。本地人说,这是那一年的第一场雪。仿佛,是鹤岗为了欢迎我而下。

20岁时,我把叔叔送上法庭,只为拿到遗产和妹妹的监护权

我叫花花。在我农村老家,女人是没有继承权的。

你可能没法想象,在我们这儿,要是不生个男孩儿,家里是没法抬头做人。我们家只有两个女儿,加上我妈有智力残疾,没有劳动能力,我们家就更低人一等了。

村里的风气就是这样,你过得比他好,他眼红嫉妒你,你过得比他差,他就会嘲笑欺负你。

好在,我爸一直很疼爱我们姐妹俩,但我18岁时,他出了车祸,一个醉驾司机撞(死)了他。当时,我大专还没毕业,丧事都是伯伯和叔叔处理,赔了多少钱我也不知道。他们和村干部说,在我出校门前,由他们履行监护权,代为管理我们家的财产,照顾我和两岁的妹妹。

话虽这么说,可钱进了他们口袋,再往外掏比登天还难。连要生活费,都成了看人脸色的乞讨。

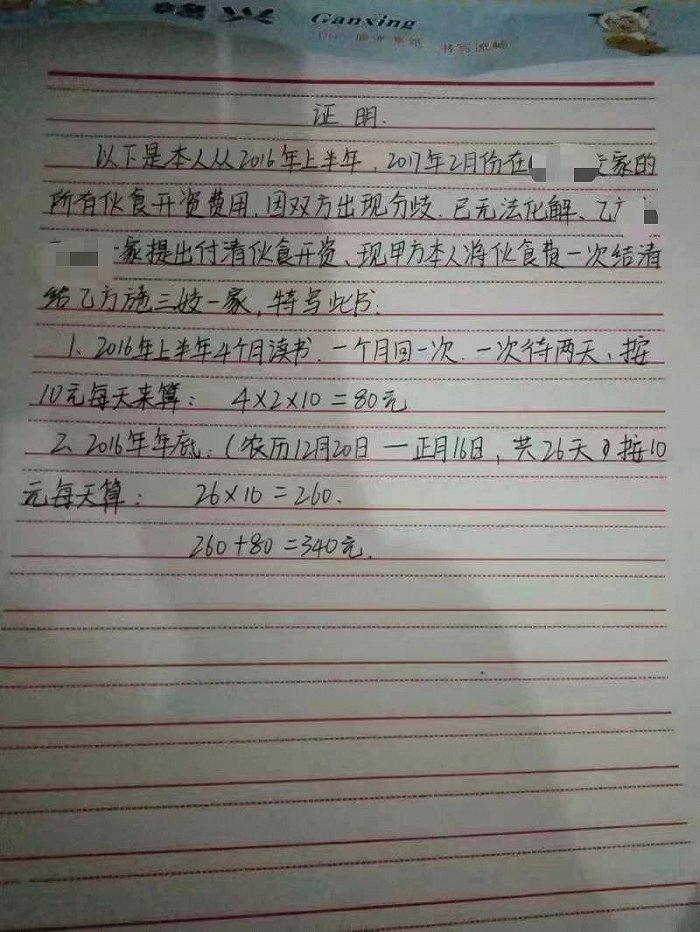

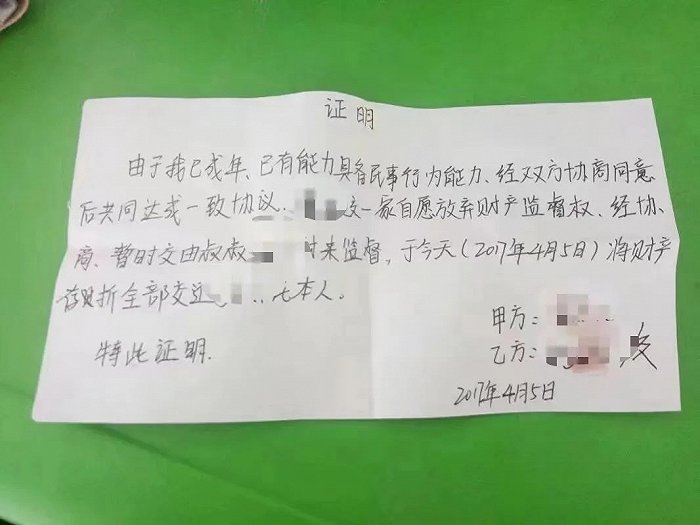

到了后期伙食费也要锱铢必较

日子过得窘迫,我就提出要自己管家。那时我已经19岁,大专毕业,正在实习期,他们一听这话,当场就翻了脸,骂我没良心,一边说我要从他们手上骗钱,一边带着人把我家砸了,电视、冰箱、窗户被砸了个稀巴烂。

他们三天两头上门找茬,我受不了,只能带着妹妹去镇上住。

即便这样,他们也还是照样去我工作单位堵我,威胁我,要是我敢带妹妹回村,他们就打断我的腿。村里人见他们霸道,就算替我抱不平,也不敢惹祸上身。

我自己气不过,找了律师打官司,把他们告上法庭。

他们一开始不把我放在眼里,等法官判他们归还财产。就跳脚撒泼,说我是个女孩,将来要嫁人,没有资格管他们家的钱。

法庭虽然宣判了,执行却是难题。他们不仅没归还财产,反而一回去又砸了我家。

你问为什么不报警?报警没用,他们只要说是在教训不听话的小孩子,外人就不会再插手了。村委会从中调解,说让他们俩归还一半财产,分期付,一年给一两万。

我不同意,觉得法律怎么判就该怎么执行。村委会的干部反而觉得我认死理,也不想再管这事。

没办法,我只能第二次站上法庭。这回他们拿着一笔账单过来了,辩解说我爸本来就没留多少钱,遗产已经花得不剩多少了。

被迫交出财产监督权的声明

钱是怎么花掉的呢?说来都有点可笑,比方说,他们给我家砌了一个厨房,估计三万不到,他们硬说花了十五万。

就这么一笔笔算下来,把我家掏空了。我赢了官司,却没拿回几个钱。

那几年,他们常去骚扰我和妹妹。我只能带着妹妹转学,换了好几家幼儿园,后来我进了公立学校。因为既要照顾妹妹,又要打官司,我没时间考编,做了个合同工老师,一个月收入两三千,这点钱养活妹妹根本不够,空闲时间还得做微商,贴补家用。

但妹妹一年比一年大了,再过两年就要上初中,得考虑买学区房。我们这个县城,工业园区的房子,要四五千一平,碧桂园要六七千,以我的收入,根本买不起。

你说,我还能找到比鹤岗更适合的选择吗?这里一来房价、物价便宜,至少我能养活妹妹;二来远离是非,没有那些伤心事。

鹤岗的发展机会确实有限,但这里好歹是个地级市,比我生活的小镇要大很多,早市、夜市也很繁华,所以一开始,我考虑摆摊撑起这个家。

不过,我还是天真了,轻视了鹤岗的气候。

我今年七月来的鹤岗,最初摆摊卖冰粉和双皮奶,三小时就卖完了一桶。冰粉的成本低,料加得足,一碗的成本也才一块,但售价可以要五六块,一桶卖完,净利润有一百多。

当时我真的觉得有盼头了,还想再多备点货,没想到9月份,鹤岗就降温了,冰粉卖不出去,只能改卖煎饼。

花花的冰粉双皮奶摊位

筹备期又花了一个月,出摊时已经是10月份。卖了一个月,到11月,这里的气温有零下二十多度,鸡蛋冻得像石头一样硬,敲都敲不开。这种天气,就只能去租档口,不然根本开不了张。

花花开张不久的煎饼摊

也是走投无路了,我才考虑做自媒体。毕竟这个城市自带流量,有心经营的都成了网红。我实在没办法,就开始了抖音号“花花在鹤岗”,学着写脚本,拍视频,几天时间涨了几千粉丝。

有人看到后就冷嘲热讽,说我来鹤岗才不是为了摆摊,是想炒作当网红。可我有什么办法?我带着妹妹,总要活下去吧?

想活下去的人是没有错的,错的这个世界而已。

你看不上的小城,正是她们的罗马

“来鹤岗的人谁没有故事呢?”

2021年,导演秦潇越想要拍摄纪录片《在鹤岗安家》,当他进入移居鹤岗的微信群,寻找采访者时,有人如此回复他。

鹤岗是东北衰落的伤心曲,而来鹤岗的人,又何尝没有心碎的故事。

导演曾经开价两千,想要找个愿意出镜的人,可因为触及深处的创伤,并没多少人答应。毕竟缺乏耐心的时代,谁愿意自己在镜头下暴露,被凝视?被品评?

何况过去的已然过去,就像鹤岗的天,曾有过沉沉阴霾,如今依然澄澈悠然。

花花拍摄的鹤岗的天空也是蓝天白云

成为鹤岗新居民的她们,也因浸润着东北人特有的淳朴热忱,日渐舒展。

由于从小生病,希光不习惯和人沟通,有些社恐,可刚到鹤岗没多久,她就成了小区社牛。

“有一回,我着急去早市,忘了关门。猫跑了,被邻居大妈捡到了,找到我家。我回来时,就看到了无比壮观的景象,楼上楼下的大妈们,全都坐在我家门口唠嗑。原来她们怕我家进贼,本想帮我把门关上,可又怕我忘了带钥匙,回来开不了门,就干脆守在门口等我。”

这事之后,希光和大妈们的感情突飞猛进。

她喜欢做菜,做糕点,给每家都送了一些作为感谢,邻居们也会隔三差五,送些东西做回礼。比如,二楼的大爷喜欢钓鱼,不仅偶尔会给希光送一条,冬天还会拉着她去秘密野钓。

希光日常闲暇之余喜欢种一些植物

东北人无法抗拒的热情,有时甚至令希光恐惧。“你不知道,我最害怕在菜市场路过瓜子摊了,因为那是我小区大爷开的,只要经过时被他抓包,他一定会逮住我,往我口袋里灌满瓜子,你要是拒绝,他就抓着扯着不撒手。”

诚然,这是一座老去的城市,可也正因为老人独有的慈爱、平和,治愈了来此的异乡人。

“有时我写得累了,就下楼去转转。在路上,随便遇到一个大爷大妈都能聊两句。他们生活经验很丰富,会教我怎么省钱,怎么做针线活,哪里的菜便宜又新鲜。他们要是手机坏了、家电不会用,也都会叫我去帮忙。”

花花同样感慨,鹤岗的温度,是她在家乡没有体会过的。

“有一回,我妹妹放学回家,忘带钥匙,我出摊没回来,邻居奶奶收留了她,还招待她吃了晚饭。偶尔,我们菜买多了,或是饺子做多了,也会互相分一分。”

花花和妹妹现在的小家

这些冰雪之下的涓涓细流、人情冷暖,是大数据不会告诉你的另一面真实。

而这座东北小城固然有些衰落,但正是很多普通女孩的罗马,她们得以在这里重拾生活,养精蓄锐,奔赴四通八达的未来。

不管在北上广还是鹤岗,这都是一种生活。

*本文均为化名

评论