第73期主持人 | 董子琪

近来,根据《哈利·波特》小说改编的游戏《霍格沃兹的遗产》引起了许多讨论。许多朋友的反应是“我终于有学上了!”,不知道大家体验过没有?

游戏与文本的关系让人着迷。之前我买游戏机,也是因为听说《底特律变人》像是一部科幻小说,而比小说更有意思的是,游戏有着相当的开放度,你的选择会决定人物的走向,如同操作多线程可交互的小说文本,后来我也真的看到人把这款游戏写成了论文。

其实,比起仿生人到底是成功还是失败的结局,一些不期而遇的场面更有趣。我最喜欢的一个情节是偶然间碰到的:仿生人保姆带着小女孩一路躲避追杀,遇见了一座冰雪覆盖的废弃游乐园,在游乐园里找到的一幢破落木屋子里落脚,半夜却突然被一群人撞门惊醒,醒来才发现门外是一群在游乐园苦苦等待游客来到的仿生人工作人员,他们穿着工作服,挤出僵硬的笑容,邀请小女孩一定要尝试一下公园的旋转木马,因为他们已经好久没见过“真的小孩”和小孩的笑容了。就在冰雪之夜里,仿生人保姆牵着小女孩走到了旋转木马前,坐上旋转木马的小女孩绽放出笑容,一群仿生人工作人员也跟着拍手欢笑,黑夜闪耀得如同白昼。废弃的游乐园、被遗忘的仿生人工作人员,还有在逃亡路上的仿生人保姆以及小女孩,绮丽的童话由恐怖故事中诞生,这在小说里也算是不错的场面吧。

叶青:玩这段哭死了。超美。

去年有一段时间不能出门,我就在家里用《刺客信条·奥德赛》体验大海星空,这里的女主能潜水、攀岩、射箭、骑马,被敌人撕碎无数次,还能复生。我都不知道自己是在玩这个游戏,还是借游戏弥补人生中无法做到的事情。基于日本“神室町”黑道生涯的系列游戏也是如此,与其说是犯罪冒险,不如说是享受这种江湖道义的日常感。

关于游戏与现实世界的关系,前一阵读石一枫的小说《入魂枪》,讲述的是毕业于著名学府的做题家“我”与一个游戏天才之间的故事,游戏天才善于游戏中的射击——所谓的一发入魂,但对真实世界发生的事情却显得笨拙呆滞;“我”在即将毕业走入社会的时候,也听到了许多不要过度沉浸于虚拟世界、应当认识到现实世界的劝告。失败者的阴影持续笼罩,我能读到一些在现实世界无法成为赢家的焦虑。

要不要使用黑魔法呢

林子人:说到《哈利·波特》改编游戏,我要暴露年龄了:我小学到初中的时候玩很多电脑单机游戏,当时就玩过EA出的《哈利·波特》电影衍生游戏,玩家以哈利的第一视角进入游戏,体验哈利在各个学年中的经历。不过现在的哈利·波特游戏玩家的自主性应该大很多,游戏本身其实是借鉴了原著的世界观,玩家可以在游戏中自主建立自己的独特身份。但我也在社交网络上看到有人批评称,《霍格沃兹的遗产》让玩家太过轻易地使用黑魔法。有网友进一步提出,这或许暴露了罗琳在构建魔法世界时的一个重要缺陷:当世界上一部分人掌握魔法,甚至是可以轻易伤害他人、置人于死地的魔法时,不止巫师世界内的秩序维系可能需要远比魔法部更精细的制度制约,巫师会如此自觉地远离麻瓜(不会魔法的普通人)其实也是有违人性的。

叶青:最近在玩《霍格沃兹的遗产》,没错,我就是网上批评的乱用黑魔法的一员,战斗时“夺魂咒”“钻心咒”先乱放一通再说,伏地魔见了我估计都得绕着走。这是玩笑话,但游戏显然和影视不一样,RPG游戏的经典套路就是打怪——升级——点技能——打怪,黑魔法在巫师世界中是不可饶恕的咒语,但在游戏里就是一个技能,用“四分五裂”还是“阿瓦达索命”来消灭一只蜘蛛似乎并没有太大区别。而且其实游戏在设计时也给了玩家选择,你可以不学习黑魔法,学了之后也会遭到“唾弃”,配角之一塞巴斯蒂安的叔叔就因此要与他老死不相往来,这和巫师世界的世界观是一致的,选择权都在个人手里。

扩大地图与模拟生存

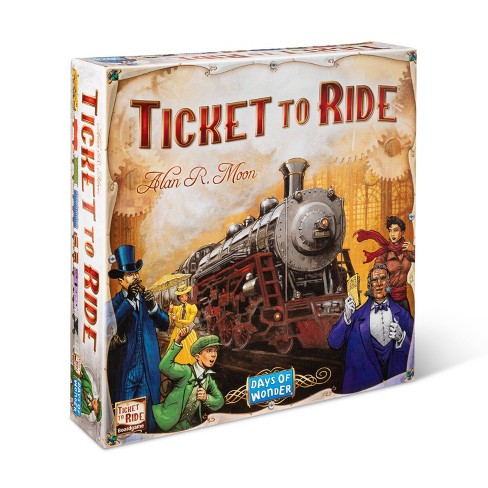

潘文捷:今年我在玩桌游《车票之旅》,这是模拟欧洲铁路的一款游戏,时间大概是一战前后。那时候欧洲的交通体系分布极其不均匀,玩这款游戏每次都得抢占柏林,可见柏林那时候确实是交通枢纽。有的地方几乎是人人必经之路,有的地方却人烟稀少;有的地方梁朝伟都经常去喂鸽子,有的城市让你很惊讶:欧洲还有这号地方呢?有的城市加两节车厢就能到,有的目的地得耗费你老半天劲,甚至要冒很大的风险在山上或者在海里挖隧道搞建设,真是难为当年的工程师了。

我从游戏里学到很多常识,除了欧洲地理,还有比如病毒的相关知识。疫情开始的时候,我一直在玩手机游戏《瘟疫公司》,大致内容就是病毒想要传染全人类来灭绝世界。在不同的地方,病毒的传播速度是不一样的,和人口密度、有没有多人聚集的大型活动、该地医疗水平、交通运输情况、人类有没有联合抵抗等等都有关系。下面有个进度条不断地计算已经多少人感染、多少人死亡,还有多少人没被感染。玩家采取的视角就是病毒的视角,一面想着要尽快灭亡人类才能取得胜利,一面感到自己的愿望是多么变态狰狞。在这样的道德困境中进行玩耍,别有一番风味。

徐鲁青:我也蛮喜欢玩桌游的,好像桌游界会区分德系和美系,德系更重逻辑,美系更靠演技。我自己更喜欢玩美系,比如阿瓦隆和狼人杀这类,需要通过表演和言语劝服一决高下,不仅需要推理,还要揣度人心。但如果说从桌游里学到了什么历史科学知识,就都是德系桌游的功劳了。以前玩过一个叫“电力公司”的游戏,玩过之后才知道扩展电力业务需要竞买电厂、拍卖燃料、铺管道、造变电站,每个发电厂需要的燃料和发电量也都是不一样的。关于电力设施建设的基本知识,我都是从这个游戏里学到的。

还有一个桌游叫“现代艺术”,是拍卖类桌游的鼻祖,模拟艺术品的拍卖市场。我作为画廊老板需要评估一幅画看不看涨,来决定买入和卖出——买入后当然就要疯狂吹捧这个艺术家了。玩了这个以后看展基本不会从纯美学的角度看了。

有些桌游还会有理念倡导的目标,比如前几年韩国出了一套《救救李智慧》,被称为桌游版的《82年生的金智英》,玩家会体验到女性一生可能面对的歧视、压力、不公平,并从亲属的角度为李智慧给出生存建议。我之前和朋友玩过几轮,发现李智慧真的很难顺利活过五十岁,在商量李智慧下一步要怎么做的时候,也会比读读故事、看看电影更设身处地。

林子人:我从2020年开始玩一款叫作《江南百景图》的手机游戏,那是一款城市建造类游戏,玩家作为江南各大城市的知府,重建被大火摧毁的明代江南城市,比如应天府、苏州府、杭州府、松江府等。对于熟悉中国史的玩家来说,这款游戏的很多设定会让人会心一笑,比如游戏中的很多人物是历史人物,从吴门四家(文徴明、沈周、唐寅和仇英)到屈原。

游戏中有一个玩法是玩家可以在各个城市里捕捉野生动物,圈养起来,今年春节的时候游戏推出了一个特别活动,玩家可以在城市里养“麒麟”!了解明代物质文化史的人肯定会觉得这是一个很有趣的彩蛋:明永乐年间榜葛剌国(今孟加拉)进贡长颈鹿,永乐皇帝和满朝文武都以为那是麒麟,现存世的《瑞应麒麟图》中就描绘了这种糅合了长颈鹿和明代人想象的动物(长颈鹿特有的斑纹被画成了麒麟的鳞片)。我看到社交网络上有不明就里的玩家大骂为什么把长颈鹿当作麒麟,但其实这就是一个文化典故呀。

逃避现实还是开放世界

林子人:我玩游戏的时候没想过从游戏中学到什么,游戏对我来说更重要的是提供了一个日常喘息的出口。仔细想想,我会一直坚持玩这款游戏,是因为它在某种意义上成为了我躲避纷乱现实和不确定未来的避难所。哎,其实我也是有自己的穿越梦的么。

昨天读上野千鹤子和汤山玲子的对谈录《快乐上等!》,里面有一段讨论很有启发。她们认为,日本的国民性中有很强的“妄想”倾向,从现实世界扭头转向幻想世界。上野称,“如今日本在世界上引以为豪的文化就是这种‘逃避现实型文化’,”即游戏、动漫等文化产品。它们固然给日本打造了“Cool Japan”的文化软实力,但也让相当多的日本年轻人沉浸在自己的世界里。这是一个危险的倾向,而我觉得她们的忧虑同样也值得我们借鉴。

徐鲁青:我倒觉得玩游戏不一定意味着逃避现实,如果把“游戏”理解得更广泛一些,玩游戏就是一种存在方式。哲学家伯纳德·舒兹想象的乌托邦是一个所有工具性活动都消逝了的世界,“玩”和“工作”的最大区别也恰恰在此——“玩”是“因为玩本身而从事”,而“工作”则是“为了其他目的而从事”——玩游戏的人不执着于做此事的目的,不把此刻当作未来的跳板。游戏仅仅是出于喜欢,甚至不是为了玩得更好,因为如果我们真正享受一件事,那么做砸了也不要紧。游戏过程本身就是回馈,不,玩游戏的人从不想会有什么回馈。

不导向任何结果的事被现代人称为“浪费”,但大多数好的创造都是从纯粹玩乐里偶得的。费曼在学校餐厅里看到人们常把盘子抛到空中玩,他开始想盘子抛起的摆动方程,同事们觉得虽然很有趣,但质疑它的重要性。费曼后来回忆说,他最开始就是觉得好玩,到了最后,重要性自己就浮现出来了。他的诺贝尔奖源头就是出自对摆动盘子的兴趣。你看,我又俗气地在做功利主义论证了,真正游戏的人从不在乎能创造些什么,玩乐的此刻已经足够有意义了。

尹清露:我觉得正是游戏让我明白,拥有一段“不那么有用”的时间真是超级开心的事。最近入坑了《原神》,虽然还是个10级萌新,但是这类不强迫玩家推进剧情、能边看风景边做任务的开放世界游戏很适合我,跟随其中的时间看月升日落、下雨刮风也很有兴味。我在查攻略时,看到知乎上有篇《你在玩<原神>时,做过哪些傻事》,有人不知道传送锚点是啥,每次换地图都得徒步十几分钟;也有人把散落在街边的白萝卜看成怪物,拿起弓箭就是一波输出……我除了欣慰地感到“看来玩儿不明白的不光我一个人啊”,也觉得这体现了某种“可能性”的魅力,无论是兜兜转转还是单刀直入,反正都能在跌跌撞撞中继续玩下去。

如果把现实看做一个开放世界游戏,带着“玩”的心态会不会好一点呢?我很喜欢美剧《女王的棋局》的结尾,女主角贝丝在经历了起起伏伏之后,带着成功地喜悦独自走在莫斯科,她看到街角有一群老人在下象棋,感到某种顿悟,于是坐下来对老爷爷快活地说:“let's play!”下棋对她来说曾经是荣誉和胜负,但对于老人们来说却只是游戏,尽兴地玩而对结果毫无挂念,这就是游戏教我的事。

董子琪:对弈作为古老的游戏,这个意象还是蛮有意思的。想起作家周梅森反复引用《胜天半子》的故事,以此比喻笔下人物拼尽全力还是难逃宿命的布局。诺顿注释本《爱丽丝镜中奇遇》也讲到棋盘与人生经常可以互相比拟的文学传统——我方与敌方如下棋,不可低估任何一方,因为都富有激情与智力;不光人间政坛如此,上帝与撒旦或也在对弈。当下热映的《黑暗荣耀》里的复仇不也是一场对弈?

尹清露:前两天我采访了科幻作家慕明,她在小说《宛转环》中也提到,比起讲与听、写与读,最能调动深层认知的其实是“做与玩”,它是每个孩童都曾经拥有、但后来被压抑和歪曲了的活动。她从进化心理学的角度指出,很少有人会喜欢命题作文,因为它和人的底层欲望关联不大,但带来真正乐趣的阅读和写作如同游戏,能让人回到孩子的心态,也正是在玩的过程中,人类才得以演化至今,创造世界并超越自己,不断成为着我们称之为“人”的存在。

慕明 著

上海文艺出版社 2023-2

多元价值乌托邦

叶青:玩《遗产》的时候,我最大的感受是游戏大厂近年对多元价值观的拥抱。玩家在创建角色时不必根据性别来选择外貌、服装、发型以及声音;三把扫帚的老板希罗纳是巫师世界里的第一位跨性别女性;一名女性NPC可以非常自然地说出“我的妻子……”之类的台词。《遗产》虽然本质上是个罐头游戏,但游戏在魔法的外皮下构建了一个平权乌托邦世界,我在玩的时候还挺惊喜。

董子琪:我玩《模拟人生》系列其实也是基于设定的自由。事实上,《奥德赛》可选女性主角也受到了女性玩家的好评。

叶青:也有很多人批评这种做法过于“政治正确”,说这种话的人显然是没玩过什么游戏。游戏里出现性少数角色早就不是什么新鲜事,谈不上政治正确,更别提《遗产》中的表现其实非常隐晦。在《对马岛之魂》中,主要角色之一政子夫人就是一名女同,有一整章大故事带领玩家走进她对性别认知的探索和挣扎。

最近很火的美剧《最后生还者》改编自同名游戏(剧透预警),女主人公艾莉也是女同,她的番外是我玩过最美最动人的故事之一,很期待剧集对这一部分的改编。说到这里我也发现,游戏中的性少数角色似乎大部分都是女同,不知道是不是游戏公司认为大部分人对于女同“更能接受”。不过考虑到最近豆瓣上有位用户在看了《最后生还者》第三集后,被比尔和弗兰克的爱情“恶心到差点心脏病发作”要状告制作公司,似乎也能理解他们的做法了。

评论