文|表外表里 曹宾玲 付晓玲

编辑|Reno

“我昨晚休息得挺好的,凌晨四点趴在桌子上,早上七点钟才醒。”

“哦!那你休息得真的不错呀!”

在茶水间偶然听到手下两个Senior(高级审计员)的这段对话时,已升任Senior Manager(高级经理)的阿静,瞬间梦回入职普华永道的时候。

彼时,还是一张白纸的阿静,在一次聚餐上第一次听到类似的对话,瞠目结舌了很久后,暗暗下定决心,只干一年就换工作过正常生活。

但二十年过去了,她并没有离开四大,而是几乎把普华永道、德勤、安永、毕马威轮了一遍。

她说不清为什么要留下,但总有几个时刻,让她留恋:

“每年40%左右的涨薪,一个senior周末两天的加班费可达4000块钱。”(ps:2003年)

“拿下注册会计师后,一屋子企业高管、券商、投行围观你给文件盖章的画面,感觉走上了人生的巅峰。”

“在人民大会堂办年会,有专属的泊车区域、国宾们才能吃到的大虾球、高价请来助兴的明星。”

然而近几年,她不得不重新审视审计职业带来的新流变。

据阿静回忆,当年的同事,清华北大有之、两财一贸有之。如今这类学校毕业生,最多拿四大offer保底,双非毕业的小朋友倒是越来越多。

过去出差,出入都是星级酒店,现在如家、7天连锁成了标配;本来常有的集体聚餐,也是能免则免。

最近,一则财政部正敦促国有企业终止与四大合作的消息,更是让过去风光无限的四大,寒意愈发深重。

这让新一代审计人,上场就是“生存之战”。

一、蛋糕变小,一个人掰成三个人用

环境的恶化,一直有迹可循。

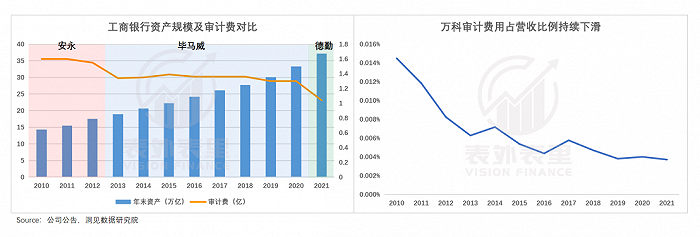

以“宇宙大行”工商银行为例,2010-2021年,其资产规模翻番,但审计费一路打折,2022年降至1.04亿,缩水35%;地产龙头万科同样如此,审计费占营收比大跳水。

中美关系紧张、中国资本市场日趋成熟下,越来越多中企撤离华尔街,回国上市成为大势所趋。这对擅长跨国项目的四大来说,不是什么好消息。

蛋糕肉眼可见地缩小,意味着压榨游戏要加剧了。

周蓓清晰地记得,入职那年中秋节,一个本该花好月圆、阖家团聚的日子,她却被按在办公室里“罚站”。

所谓“罚站”,就是“老板不走,我也不能走”。哪怕已经是凌晨3点半,全组人都还在办公室里挑灯夜战。

那是一个IPO项目,本来就时间紧、任务重,更不幸的是,老板拖到最后才看底稿,周蓓和同事们只能加班加点清Q(清除审计底稿里的问题)。

实际上,需要处理的问题可能并不难,比如,老板会匡算少数股东损益,并要求周蓓算出来的金额在他预期范围内,如果金额对不上,周蓓需要按照老板的方法,重算一遍。

但许多类似的问题堆积起来,工作量是惊人的,那一次她们连续通宵了4天,每天都是“日出而息、日出而作”。

长时间的高强度工作,周蓓怨气爆棚:“他们每提出一个问题,我能感觉自己的脸又黑了一分。”

但第二天早上一来,看到老板还在办公室里趴着,她又默默把怨气往肚子里咽了下去。

周蓓曾发誓,等自己升到senior之后,她一定要更合理地安排工作,让大家都更从容。但这一天真正来临时,她才发现自己的想法是多么天真。

她升职后的第一个项目,老板就塞来一个烫手山芋:某IPO项目,需要在2个月时间内盘完40家子公司3年1期的报表。

这明显是强人所难,要知道,如此大的工作量,小组通常需要干半年,现在相当于一个人要负担三个人的工作。

周蓓瞬间陷入二十四小时玩命连轴转的恐惧中,想到小朋友可能更承受不了这种车轱辘都转冒烟的状态,她决定申请增加人手。

但老板的回复令她绝望:8个人已经是鼎力支持了,隔壁事务所的同类型项目,只配置了6个人。

实际上,她对结果已经有所预料:“审计费需要覆盖所有的费用支出,包括人力成本、品牌建设、日常运维、物业服务等,其中人力(含工资、差旅、加班费)是大头,老板要保证利润率,没钱的项目,加人手是痴心妄想。”

但挂断电话的瞬间,她的泪水还是决堤了——并非有多伤心,她只是需要发泄一下。毕竟,四大的日子一天不如一天,已是共识。

早年,四大的客户不是大外资,就是国内巨无霸,国有五大行(工、农、中、建、交行),能源三巨头(中石油、中石化和中海油),电信三巨头(移动、联通和电信),家家都是四大的“肥羊”。

现在,四大已经低下了“高贵的头颅”。

可以看到,2015-2019年,四大加快本地化,直面内资所的低价竞争,甚至打起价格战,安永一度被嘲“半价永”。

面对危机和困境,控制“人口”数量和延长工作时间,不过是劳动密集型企业的惯用伎俩罢了。

四大更残酷的一点在于,在激荡岁月中,其对员工的“筛选”,也在一步步登峰造极。

二、四大需要的不是人,是执行机器

偌大的会议室里,所有人都沉默不语,坐在中间的何鑫满脸通红,浑身冒着冷汗,时不时伸手松一松领带,来掩饰自己的不知所措。

这是何鑫作为高级审计员,首次挑大梁为一家医疗机构审计的现场,并且是直接向异地合伙人汇报,由不得他不紧张。

但怕什么往往来什么,电话会议一开始,合伙人就犀利地指出报告里的问题:

·验证指标太少,比如只验证了期末余额,没有验证期间发生额;

·没有跟业务结合,比如床位收入、医疗服务收入的增长波动及与同业对比情况不明;

·表与表之间的部分数据也勾稽不上,比如明显增大的数据,附注并未说明是否有新业务。

“这不是挑刺,这是往我心里扎刀。”如果地上有缝,何鑫会毫不犹豫地往里钻,“这些都是出具无保留意见审计报告很关键的点,但我什么都不知道。”

何鑫知道自己不能再偏安一隅了。那段时间,他化身“卷王”,无论是凌晨4点走,还是早上9点来的同事,都能看到他坐在桌前拉数据,区别只是旁边的烟又空了一包。

不过自那之后,何鑫真正懂得了如何为一家公司估值,再有类似项目,处理起来都得心应手,工作第4年,就迅速升到经理,比一般人早2年。

然而,他还没风光多久,就再次被“打回原形”,甚至差点离职。

“啪”的一声巨响,高级经理把一沓报告狠狠甩到何鑫面前,然后当着所有下属的面,对他开喷,“骄傲自大”“态度有问题”等帽子一顶顶往他头上戴,近1小时的批斗里,何鑫无数次想要原地跑路。

事情起因是,他换到了一个新组,发现报告里有许多地方,并不符合会计准则或估值指引,基于过往的经验,他对这些内容进行了修改,即使高级经理指出后,依然坚持己见。

“但签字的人是他不是我,他不需要我的个人想法,执行就完事了。”冷静下来,何鑫想明白了其中的关窍:四大就像被加了倒计时的集体赛跑,游戏规则下,所有人要“本分”才能不拖后腿。

“当你是老板手里趁手的刀,那你可以顺风顺水,一旦变成刺头,就别怪组织无情。”何鑫一针见血道。

对此,詹妮弗也深有感触。她是降薪跳槽到四大的,因为毕业于一间双非院校,校招只能去内资所,但“四大梦”还是时不时跑出来作祟,有机会跳槽,她求之不得。

在这种信念的支撑下,即使自己的底稿被多次点名返工,詹妮弗都照单全收:“本来就是奔着感受行业最高水准去的。”

可看到考核评分结果的瞬间,她破防了:勤勤恳恳的自己惨遭“delay”(不升不降)!

众所周知,在四大,审计员通常一年能升一级,不升不降其实就是否定。

对此,詹妮弗倍感委屈:只因为自己是半路加入,工作不如校招生们熟练,就遭到嫌弃。

过去在八大,詹妮弗做一份报告,只需要跟领导汇报一下过程,然后拿出相应的材料,就能过关。到了四大之后,一切都要留痕、可查,形成工作笔记,也就是上文提到过的“底稿”。

如果把审计比作解数学题,在八大时,詹妮弗只需要在答案旁写下大概思路就行,现在却要从定理开始写,每一步运用的公式、得到的结果,统统注释清楚,把填空题当成解答题来做。

不仅如此,项目负责人、经理、合伙人还会对底稿层层复核、提意见,然后要求清Q。

适应的过程是痛苦的,詹妮弗几乎每天都要返工,工作量大不说,进度也堪忧。当然,她知道这是自己必补的功课,连续4个月,她总是比其他人早到晚走,没在凌晨2点前下过班。

“至少我的成果是有目共睹的,态度也是积极的。”詹妮弗抱怨,“感觉公司是在挑选最优质的机器,而非最优秀的人。”

但鲜少有人能真正理解詹妮弗的苦楚,毕竟在外人眼中,四大人赚得多啊。

三、高薪长假,都是燃烧生命换来的

工作四年,周蓓职级升了三级,工资涨到了2万7,已经攒够二线城市一套房的首付。

另外,去年她通过腾挪调换,整整休了3个月的假。年审忙3个月,淡季的时候可以集体放假,且年假也很长——进去一年就有半个月年假,做到高级审计员有3周,经理级别再加一周。

对周蓓来说,每当熬不住、卷不动的时候,想想工资、假期,多少能抵消一些怨气。

但事实上,她也知道,这些优势条件,都经不起推敲。

可以看到,近二十年来,(上海)四大的起薪与社平工资的差距在逐渐缩小,2019-2021年,差距几乎消失,四大从“入职即巅峰”变成了“入职即平均”。

艾伦2014年入职四大的时候,花三分之一的工资,能租到看得见东方明珠的房子,现在花同比例的价钱,得住到三环外了。

他拿当下入职小朋友的起薪算一下,摊到工作时长上,第一年时薪只有60块,也就一般互联网大厂一半的水平。

而之所以时薪如此感人,是因为加班费也发生了变化。2003年,一个高级审计员周末加班2天,加班费4000元。但现在同样的工作强度,无论加班多久,仅按两个小时算加班费,一个周末只有500左右。

至于休假,看似诱人的休假时长,是年审1个月顶3个月,“燃烧”自己的生命得来的。

采访过程中,周蓓突然发出一声惊呼——专心于吐槽,她熬的中药都溢出来了。

“我对四大是有感情的,但我的身体不允许我一直在这里做下去。”周蓓无奈说道。几年的熬夜加高压下来,身体本就偏弱的她,不仅“喜提”500度近视,还因长期久坐,得了畸胎瘤,现在处于前期调养阶段,后面还要做手术。

据周蓓介绍,进四大一遭,谁都逃不过得点职业病。轻则常年滴眼药水、贴膏药、神经衰弱,重则腰间盘突出、脊椎病、甲状腺结节伴随。

“在四大能坚持到最后的,不见得是最厉害的,但一定是身体好的。”她调侃道。

不仅个人身体岌岌可危,一人工作、全家受累的事情,也时有发生。

周蓓家在郊区,每到年审季,都和家人过着同住屋檐下、两两不见面的日子。对此,她妈妈非常紧张,一定要等到她到家,才能安心睡觉。

“通宵的时候,就告诉她我在酒店睡。”周蓓说,但人忙起来,难免会有疏忽的时候。

还是那个马力全开的IPO项目,她连续熬了一个半月,身体接近麻木,回到酒店倒头就睡。凌晨5点左右,她被朦胧的手机铃声吵醒,接通的一刻脑子瞬间清醒——她忘记给妈妈报平安了。

老太太并未责怪她,确认她没事就匆忙挂断睡了,但周蓓怎么也睡不着了,“我非常内疚,也是那一刻清晰地意识到,不能再这样下去了。”

四、来去之间

周蓓今年递交了离职信,试图挽救全线崩溃的身体和生活。

而詹妮弗、何鑫、艾伦早已挥别四大,散做满天星:詹妮弗申请了香港的大学,准备深造;何鑫和艾伦都跳槽到了投行,在金融鄙视链中更上一层。

“本来就没有人想在四大干到退休,大家其实是拿四大当跳板。”艾伦早已看透。但他时常会记起在四大的日子,尤其是第一次出差陪客户喝的那顿酒。

冷菜上桌,西凤酒作陪,眼窝深陷、头发略微花白的客户老大哥,三杯两盏下肚,话匣子就打开了。

众人耳听他酒后碎言,看到一个小小的财务科员,和当年下田的四大团队一起熬夜奋战,从辅导期到终于上市,再到业务遍布全球的大型上市公司和行业龙头,一步步成长为集团财务一把手。

曾有深夜,大哥因为会计处理焦头烂额,试着给当年的审计员发短信请教,即使那人已经离开四大,还是在夜深人静时分,回了一份详细的解答。

说到这,大家眼眶都有些发红。

艾伦也添了几分伤感,他没有亲身经历那段峥嵘岁月,但他能感受到,那是一个美好的时代。

(文中阿静、周蓓、何鑫、詹妮弗、艾伦均为化名。)

评论