界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

复旦大学中文系教授陈思和与作家王安忆、林白都是50后。在中国,过了六十岁就叫花甲,陈思和说,很多人去跳广场舞或去旅游了,有作家还在创作,年龄、身体还有疫情都没有妨碍她们。王安忆则认为,“作家又不是跳广场舞的人,为什么思想者和作家需要受到六十岁的限制?”

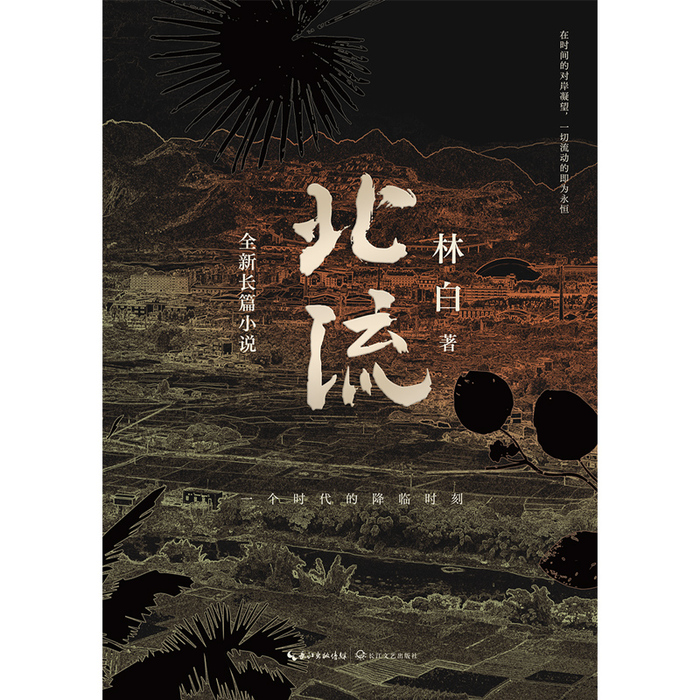

这段对话发生在日前复旦大学举办的“母语、时代、回归”《北流》研讨会上。《北流》是林白去年出版的长篇小说,以主角回乡为线索回忆北流往事。写作前后经历了很多次修改,其中一版被称为“气根版”,小说如同榕树的气根一般延展。

陈思和曾写过一篇题为“中年危机”的文章,说现在社会的氛围更接近中年人的稳重而缺乏年轻人的激情。在先锋式微、缺乏激情的年代,林白写作《北流》,把自己放在了一个不成熟的、实验的位置上,把“搅成一团”的乱糟糟的生活世界大胆呈现在读者面前。

如何让“我”呈现为文学?

回顾林白自《一个人的战争》至今的创作历程,王安忆认为,在作家书写他者和客观世界的时候,林白与陈染书写自我,这是非常具有革命性的,而且她一直坚持如此。她说,“我”作为写作第一材料是布满陷阱的,书写自我很容易像“私小说”,可能滑落至大众写作,再进一步又会有很多障碍。特别是在人人能在网上抒发自我的今天,如何让“我”呈现为文本与文学成为了一个问题。

复旦大学中文系教授张新颖称,林白不变的品质是天真,从不掩饰她的“不懂”,对不懂的东西又保持好奇。“林白不知道传统的小说应该怎么写,经典小说怎么写,只是按照自己的写法写出来。”

张新颖评述道,《北流》写的就是生活世界,“支离破碎的东西紧密联系在一起、搅成一团,就叫生活世界,这个生活世界的概念大于时代、历史、个人、家国。”他继而发问道,“小说里当然有时代的信息,但是,哪个作品里没有时代的信息?这个时代就比我个人重要吗?”他认为,语言和生活世界连在一起,方言词汇消失了,那个生活世界就消失了。正因如此,《北流》才要注、要疏、支册还有别册,才能写得完全。

林白著

长江文艺出版社2022-7

复旦大学中文系教授郜元宝指出,林白的《万物花开》《妇女闲聊录》都有这样“搅成一团”的倾向。他注意到,《北流》序篇的最后一个字“簕”的意思是刺。“《北流》将《一个人的战争》中那个挺身而出的、被凝固化的女性,放回到了她的丰富世界中去。对别人来说她是一根刺,对她自己来说,也有一根永远拔不出来的刺,必须携带一生。她保持着高度的紧张与敏感,对什么都有要刺一下,也有被刺一下的痛苦。”郜元宝说,“幸运的是,林白找到了合适的书写对象。她写下了那群不安分的北流人,从母亲大人到哥哥姐姐弟弟,从插队时的队友到后来的朋友们,他们都不愿意安居在小地方,一定要冲出去。

作家不要受到年龄暗示

与林白同为50后作家的王安忆感到,中国人之所以对六十岁有恐惧,大概来自退休年龄的暗示。王安忆说,六十岁正是很好的成熟的年纪,“我可以控制自己的某些状态,以前更多是走到哪算哪。托尔斯泰在八十岁写出《复活》,这是他最好的作品,所以作家千万不要受年龄的暗示影响,我们还有很多时间。”

张新颖认为,从《一个人的战争》读到《北流》,林白好像从一条很窄、很危险的窄路上走到了天高地阔的地方。年轻时她想的是《一个人的战争》的问题,那是二十岁解决不了的问题,六十岁时不用想就解决了,因为“在生命的过程中那些问题已经都被克服了”。

“天真在六十岁,听起来不是个正面词汇。”林白回应说,“说我不会写小说,我也是认的。我一看王安忆的小说就很绝望,想不要写了,那才是真正的小说,但自己还是写下去。”

评论