界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

“一个人在的时候,反而会发现对一个空间、一些人是感兴趣的,平时繁杂的生活会把浓度稀释了。一个人在的时候浓度就上来了。”

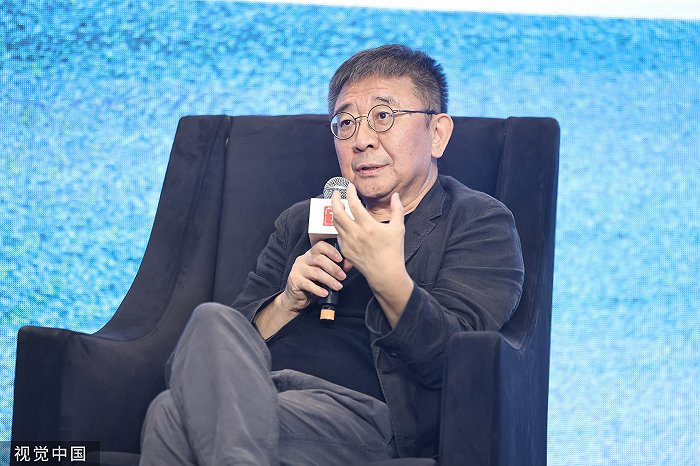

疫情期间,导演张律从韩国返回北京,在隔离酒店里待了14天。封闭的日子里,他想起年轻时常游荡的北京白塔寺一带,提笔写下了《白塔之光》的剧本。今年2月,《白塔之光》入围柏林电影节主竞赛单元,获得了国际观众、媒体和影评人的许多关注,两个月后,《白塔之光》在北影节斩获了5项大奖。

这是一个关于故乡、隐秘的爱恋、失意的游荡者的故事。不再写诗的美食记者谷文通,年轻热情的摄影师欧阳文慧,曾被送入劳教所、失联四十多年的父亲,这些人兜转徘徊于白塔一带,同是迷失者,也都渴望寻获些什么。

张律向界面文化(ID:booksandfun)记者回忆了《白塔之光》的创作开端:“我对白塔那边很熟,年轻的时候和好多朋友老在那一带玩。白塔浮现在我的脑海里,就觉得可能我的生活跟白塔是有情感的连带关系,只是不知道这是什么样的情感。所以我想去找,找不找得到不知道,但总是有一个东西在指引着你。”

文学给我的负面影响可能更多

张律毕业于延边大学中文系,38岁时仍是延边大学中国文学系的教授。那一年,他与一位电影导演朋友发生争执,打赌“谁都能拍电影”。电影拍摄经验完全空白、阅片几乎只限好莱坞大片的张律,自筹资金,在北京郊区拍出了第一部短片《11岁》。当这部对白稀少的处女作短片入围威尼斯影展短片竞赛单元时,张律决定,要成为一名全职电影人。

此后的几十年里,他导演的影片在戛纳、柏林、釜山等国际电影节上屡获赞誉。影片拍摄地点横跨蒙古、中国、朝鲜、韩国等地,他作品的主题常常关乎乡愁、游荡者以及流散的身份认同。

在今年上海国际电影节的电影学堂上,张律谈到,文学让他的情感不会干枯,但跟文学接触比较多、距离比较近之后,“在拍电影时反而要格外警惕”,因为文学的空间是“靠作家建构、读者想象的”,但呈现在大银幕上的电影空间却“必须是实实在在的”。

“我觉得文学给我的负面影响可能更多。”当被问及曾经的文学经历对电影创作有何影响时,张律谈到:“文学更讲究故事,但电影不一样。很多人说电影最重要的是故事,那干嘛还拍电影呢?电影重要的是视听,你用视听的东西去寻找、去相遇,而且这个相遇和寻找一定是有物质基础的一个真实空间。”

从空间中生发一切,是张律常常谈及的电影创作观念。在他的个人经验当中,一部电影最初的灵感“从来不是一个人物或者一个故事”,而是空间,当对一个空间产生情感关联时,人物才开始浮现。“《白塔之光》描述的情感可能任何地方都会发生,但空间的不同让情感质地变得不一样,地域空间对人的影响非常重要。从这一点来看,《白塔》只能是北京的故事。”

张律的作品中常常出现失语的人、多语言沟通的阻碍、沉默,他对语言的理解也是以空间为基础的:“每个人说话在每个空间都不一样的,你在很熟悉的空间里时,胡说八道什么都有可能,在一个陌生的空间就会变得拘谨。”好的台词应该让观众感受到不同空间里大家的对话,和空间与人物发生关系,滋生新的东西。

全世界的人都在游荡

有观众在看完《白塔之光》后评价称,电影的真正主角是北京。北京的痕迹遍布影片各处,人物们游荡于胡同小巷,卤煮、鸽哨、老公园穿插其间。当被问及拍摄时感受到的北京与记忆中的北京有何不同时,张律谈到,一座城市一定会变化,但也会有不变的东西:“消逝的和还在的之间的关系,是我感兴趣的。那个空间里有一些痕迹还在,你和痕迹相遇的时候,那么多那么珍贵的情感记忆,你又重新回来了。”

北京是张律生活最久的城市,他在北京居住了三十几年。对比过去那些聚焦于异乡与边缘的电影场景,对他而言,北京是意义完全不同的场所——“不管是福冈还是柳川,都是我在短时间里被那个空间吸引了,但北京是我生活最长时间的一个城市。柳川我是游荡的,北京是一个家。”但不同空间的内核仍是相连的,张律说:“你彻底地去问,在北京也在游荡。全世界的人其实都在游荡,即使在你最熟悉的地方,精神状态也是游荡的,或者是迷失的。”

游荡与失意,是张律作品的一种底色。《福冈》拍摄的是两个韩国中年男人来福冈寻找故人,展开了一段梦游般的旅程,《柳川》讲述的也是恍惚失神的漫游。在采访中,张律谈到,每个人都是迷失与脆弱的,他希望在电影中展现出普通人真正的质感。“我看到那种迷失的、游荡的、失意的人,我相信他。笃定的人我不相信。”

评论