界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

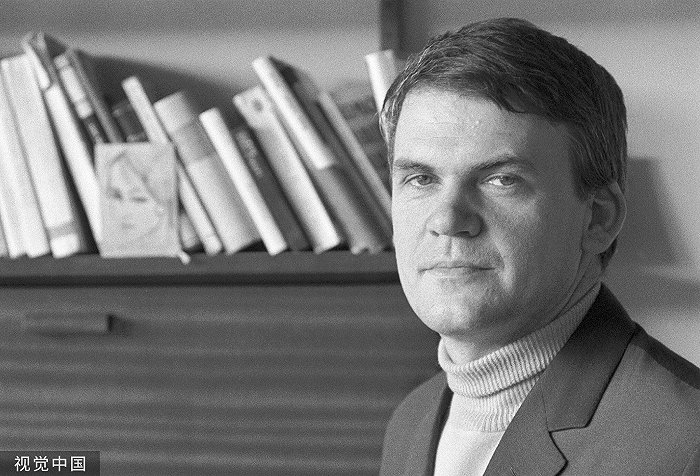

据俄新社、塔斯社12日援引法国媒体消息报道,著名作家米兰·昆德拉去世,终年94岁。

米兰·昆德拉著名的作品包括小说《玩笑》《不能承受的生命之轻》等。他一直以来被认为是诺贝尔文学奖热门候选人,但生前并未获奖。

背井离乡者的文学

1929年4月1日,昆德拉出生于捷克斯洛伐克第二大城市布尔诺(Brno),他从小受到音乐家、钢琴家父亲的影响,学习钢琴和作曲。大学时代先在捷克查尔斯大学艺术系主修文学与美学,后来又去布拉格表演学院电影系改修导演与剧本写作。

1968年,昆德拉参与了“布拉格之春”运动,在运动被镇压后不久被列入黑名单,作品在捷克全部被禁。1975年,昆德拉流亡法国巴黎。他在法国完成的《笑忘录》讲述了在苏联人占领之下的普通捷克人的生活,奠定了昆德拉流亡时期作品的基调。在《笑忘录》出版后,捷克政府剥夺了昆德拉的国籍并禁止该书发行。

米兰·昆德拉 著 王东亮 译

上海译文出版社 2022年

流亡11年后,昆德拉第一次用“法国作家”称呼自己,出版了用法语写作的评论集《小说的艺术》,法语自此代替捷克语成为了他创作的第一语言。2019年,他重获捷克公民身份。

法国文学译者余光中曾在一次活动中评论昆德拉的创作脉络与其流亡生涯的关系:“昆德拉是一个背井离乡的作家,用母语写作要经过很多审查,到法国以后试图用法语写一些随笔,慢慢就试图把他自己跟作品进行某种割裂,把以前的作品和后来的作品进行某种程度的梳理,排斥掉一些东西,又留下一些东西。我总觉得他心里有一个解不开的结——到法国后他更加强调他作为小说家的身份,而不是不同政见者。”

从《笑忘录》开始,昆德拉小说的政治性因素渐渐减少,直至消失,但他仍在广阔的哲学语境中思考政治。昆德拉的作品常常将自己置身于小说之中,与自己的创作进行互动,并多在爱情与政治、笑与思、轻与重之间交织展开。

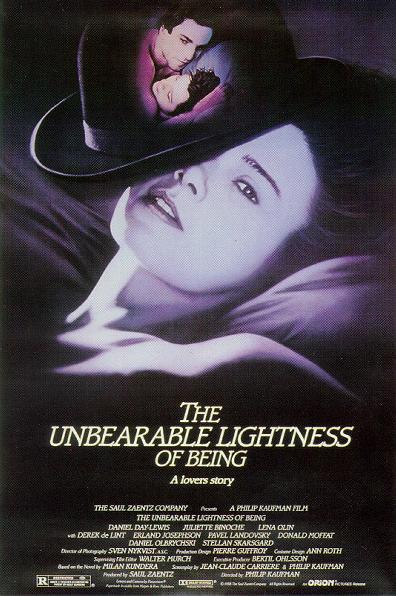

1984年,昆德拉最具影响力的作品《生命中不能承受之轻》出版,小说描述了捷克人在“布拉格之春”事件后的困境。1988年,这部小说被美国导演菲利浦·考夫曼改编成电影(中文译名《布拉格之恋》),大获成功。

反对哲学标签,拒绝自我暴露

米兰·昆德拉论述小说的艺术,区分学术、哲思与小说艺术的关系,尽管他的作品颇具哲学意义,但他不愿自认为是哲学家,甚至不愿自称哲理小说的作者。他曾说,“我太害怕那些教授了,对他们而言,艺术只是哲学与理论思潮的衍生物。小说在弗洛伊德之前就知道无意识,在马克思之前就知道阶级斗争,在现象学家之前就开始实践现象学。普鲁斯特不认识任何一位现象学家,可他的现象学描写多么精妙!”

对他而言,小说拒绝任何刻板的思想,在对存在的探索上胜过哲学,哲学家做出断言,而小说家提出假设。他不喜欢哲理小说这个表达,“我什么都不想证实,只是考察问题:什么是存在?什么是嫉妒、轻率、眩晕、软弱、爱的冲动?”小说的智慧就在于将世界作为一个复杂而含混的实体来思考,因此,这是一种不确定的智慧、一种相对真理的智慧。

米兰·昆德拉 著 董强 译

上海译文出版社 2022年

米兰·昆德拉曾在70年代初曾做过一阵占星作家,这是他摆脱困境的方式,他的占星专栏当时也被各种各样的人广泛阅读。在小说《笑忘录》中,他让自己作为角色出现,也透露了占星家的职业细节。

自我暴露仅此而已,昆德拉一向拒绝向公众展现自己的私人生活,对文学告白的可靠性始终持批判态度。他曾与英国国家伊恩·麦克尤恩探讨认为,发生在政界上层的事情也会出现在私人生活里,乔治·奥威尔描写了一个由政治权力决定真理、决定应被遗忘之事的世界,而作为小说家,他感兴趣的是其他东西。

“我所感兴趣的是,我们中的每个人,有意识地或无意识地都在书写自己的历史。我们选择并塑造使自己平静、令自己高兴的事物。同时抹去可能使我们收到轻视的一切。”

“昆德拉热”在中国

他的作品在中国译介超过三十年,1986年,翻译家景凯旋偶然间得到了英文版的《为了告别的聚会》,并开始着手翻译此书。与此同时正在翻译昆德拉另一部作品的,还有作家韩少功。1987年,由景凯旋翻译的《为了告别的聚会》和韩少功翻译的《生命中不能承受之轻》由作家出版社以“内部参考”的名义出版。

《生命中不能承受之轻》中出现了昆德拉最为中国读者所熟知的一个词——Kitsch。Kitsch源自德语,原泛指迎合低级趣味的事物,小说里昆德拉如此形容Kitsch:“当看见草坪上奔跑的孩子,由Kitsch引起了两行前后紧密相连的热泪:第一行是说:看见了孩子在草地上奔跑,多好啊;第二行是说,和所有的人类在一起,被草地上奔跑的孩子们所感动,多好啊。”

Kitsch一词最早在1987年的韩少功译本中译作“媚俗”,后来被景凯旋代之以“刻奇”。景凯旋解释道:“Kitsch一词在西方是有媚俗的意思,即讨好大众,但昆德拉重新解读了它,意思是指价值的过度,伦理的过度。他的作品其实是要反对人们所认为的高尚的价值,反崇高、反激情、反意义,这恰恰是欣赏生活的世俗性、日常性。”

1990年初,中国兴起“昆德拉热”。他的书名“生活在别处”、“生命中不能承受之轻”等一度成为流行语,名言“人类一思索,上帝就发笑”风行一时。在一则采访中,景凯旋表示,昆德拉作品中对英雄概念的消解、反讽和对虚妄意义追求的解构,投射了当时的社会风尚。

法语译者董强在此前的一次活动上高度评价了昆德拉对中国文化界的影响:“没有一个作家,尤其是活着的作家对中国文学界、批评界、大学研究人员产生过如此大的影响。”

昆德拉在《笑忘录》中写到,“人与权力的斗争,就是记忆与遗忘的斗争。”这也是他被中国读者引用甚多的句子之一。如今,这位终年与遗忘抗争、书写记忆的作家离我们而去,我们却无法笑着忘却他。

评论