文|星船知造 田语

编辑|唐晓园

城市的变化下隐藏着复杂的产业结构变迁和经济发展规律。比如,是什么塑造了今日杭城的面貌?

城市大踏步向前,庄稼地、滩涂的边界线后移。市中心的延安路繁华依旧,杭州电视机厂变成了西湖电子集团,开始生产新能源公交车。城西在过去几年则如同超级工地,数条马路同时开挖。你可以问一个城西人,还记得五年前的文一路是什么样子么?

从1959年杭州提出建设“以重工业为基础的综合性工业城市”算起,60年里伴随产业升级加速,城市一路高速膨胀——80年代至今,杭州西进东扩,市区面积和人口增长近20倍。

多个产业齐头并进,上演了一场大时代下的产业群戏,并最终塑造了今日杭城迷人的面貌——

一边,萧山、余杭被并入杭州,又从萧山区拆分出滨江区,与从滩涂上建立起的钱塘区遥遥相对。这一过程中,钱塘江畔大量的滩涂被填平、围垦。消失的滩涂变成持续增长的工业生产数字——杭州GDP从1993年的424.7亿元上升至2022年的18753亿元,经济总量跃居全国第9位。其中,钱塘区工业产值约占20%。

杭州超八成的汽车在钱塘区生产、组装,通过高速公路运往内陆市场,或在杭州湾港口装箱,顺江水流向世界。

另一边,科技企业带动起了城西的发展,田园风情在未来科技城一路高歌猛进中往更西处遁去。

市中心、郊区、乡野之间不再有明确的分界线。相互嵌套、同生共长。数字新城崛起于乡野,青山野趣嵌套在都市最繁华处。

江河湖泊构成了杭州的诗意。高新科技、制造业、互联网等多条产业则如同江湖的大小分支,共同推进了杭州城市空间的演进。星船知造围绕杭州最著名的一个湖泊和两条江水,书写了杭州60年来重要的三个时代。

我们今天的阅读,也围绕它们展开。

01、西湖时代

富庶的杭州曾代表着东西方对理想都市的共同想象。西湖是这个想象的载体。

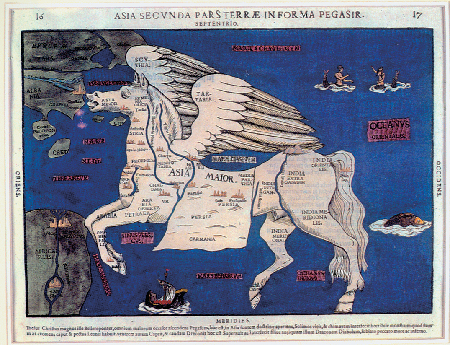

海因里赫·布恩丁(Heinrich Bünting)1581年编绘的《旅程圣迹》中,有一张“飞马亚洲”地图,记录了西方世界对亚洲的初印象。地图上,中国区域只标记了一个词:Quinsay。马可·波罗对Quinsay解释为:“行在城,天堂之城。城中有一大湖。周百哩,桥万座。”

Quinsay就是杭州。它是东南形盛,又是三吴都会,自然风景、人文历史与商业贸易天然地交融在一起。历史不仅留给杭州湖光山色,还留下了一个绵延千年的城市格局。

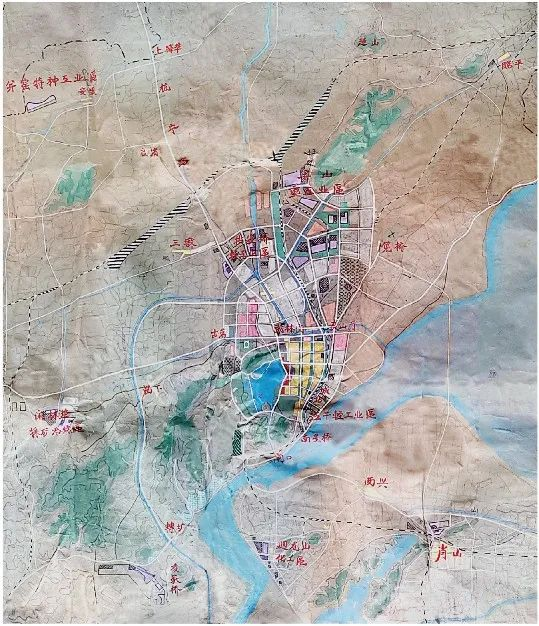

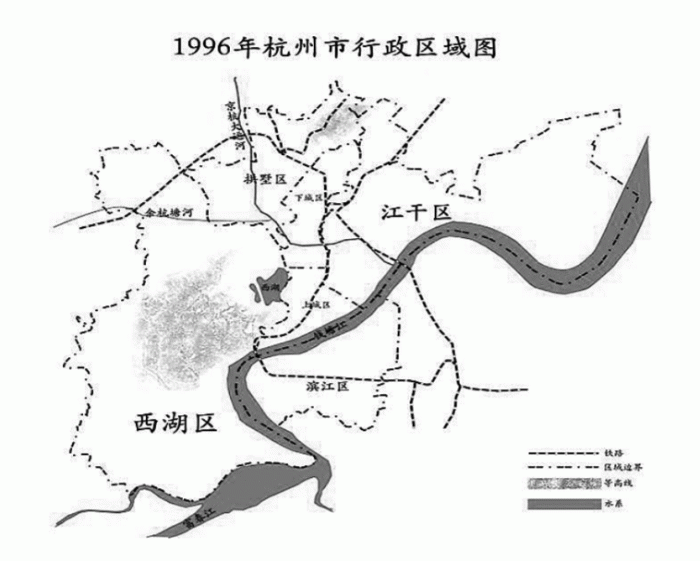

作为一座地处杭嘉湖平原与浙西丘陵带交汇处的城市,直到1978年前,杭州所有的城市规划均以西湖为中心,行政区、住宅区、文教区、工业区等依次展开,空间分布上呈现出同心圆的形态。

这在很大程度上限制了杭州工业的发展。往东,是搬迁难度大的工矿企业;往南,是钱塘江天堑;往西,西湖南侧是绵延不绝的山脉,北侧从古荡到西溪再到五常,是一片连着一片的湿地。

城市只能选择向北发展。当时杭州蔬菜基地设在城东四季青、笕桥等公社,果园设在古荡以西,渔业基地设在古荡附近,牛奶场在半山。

1959年,杭州提出要建设“以重工业为基础的综合性工业城市”,这对于杭州之后整个城市空间的演进具有决定性作用。杭州十大工业区块逐渐浮现出来:拱宸桥轻工业区(纺织)、半山重工业区、北大桥化工区、祥符小河轻化工区、江干轻工业区(食品)、古荡留下轻工业区(电子)、闲林采矿区,还有萧山、余杭和富阳三大储备工业区。

这些工业区后来又成为杭州城市空间延伸的触角。

不同于“北上广深”的特殊位置——如北京的首都地位、广州和深圳的改开前沿地位——杭州更多依靠江浙一带民营经济的内生力量壮大。杭州以制造业企业为代表的一批民营企业也在西湖时代起步。

1969年,在杭州萧山区的宁围公社里,打铁匠鲁冠球变卖掉家产,筹了4000块钱,带着6个农民加几把榔头办起了宁围公社农机厂。 在苏联老大哥停止技术援助与西方世界实施“智子封锁”的当时,鲁冠球这样从初中毕业就跟着打铁匠学手艺的青年已经属于国内少有的制造业人才了。但这批从乡镇走出的企业家,对企业发展和前景还处于摸索阶段。除了做农机,工厂还生产船钉、铁耙、犁刀。主打一个广撒网。 1979年,《人民日报》发表社论《国民经济要发展,交通运输是关键》。鲁冠球判断国家要大力发展汽车业,把当时年产值已达70万元的“多元化”产品全部砍掉,专攻汽车底部的零件“万向节”。1984年,美国舍勒公司在广交会相中杭州产的万向节,下了3万套订单。宁围万向节厂成为过去,万向集团诞生了。

距离万向集团约20公里的江干轻工业区,如果骑车从清泰街出发,顺着清江路拐进秋涛支路,会依次经过杭州味精厂、杭州冷食厂、杭州罐头厂,这样的老杭州人熟悉的格局延续了近30年。

杭州罐头厂是一代人的记忆。从它的车间里,曾有几十万吨梅林午餐肉罐头运输到世界各地。但1991年,由于产品结构、管理机制等问题,杭罐厂的罐头大量积压,到了资不抵债的境地。很快被一家叫“娃哈哈”的民营企业以八千万元收购了。

140人的校办厂娃哈哈吃掉了拥有2000名员工的国营大厂,还扭亏为盈。“小鱼吃大鱼”的故事,在华夏大地的数个角落发生了。

邓小平把这些沿海乡镇企业的涌现称作是改革开放中“完全没有预料到的收获”——杭州在这些“意外收获”的叠加下进一步崛起。

在这个城市,平均每天有602个经营主体破土而出。到2022年,杭州有41家企业进入“中国民营企业500强”,数字连续20年位列全国第一。排名前十的民营企业中,超过半数属于制造业。

市场经济成为了杭州城市空间扩散的主导。当秋涛路一弄六号矗立了58年的老厂门被拆除,饮料、罐头的生产线陆续搬迁到下沙和海宁,新的产业革命开始酝酿。

1992年的南方谈话后,杭州开始谋划“沿江、跨江发展思路”,其中一项重要的议题就是拓展城市空间。“西湖时代”就此步入尾声。

城市生长的接力棒,被递到高新技术产业手中。

02、钱塘江时代

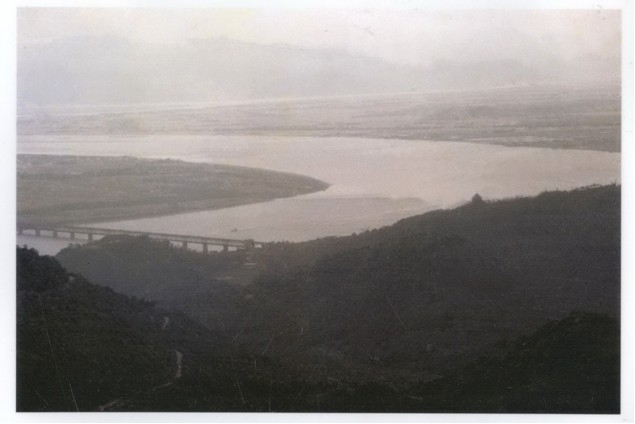

在人类工业足以征服自然之前,钱塘江一度是危险的代名词。

钱塘江在唐代被叫做“罗刹江”。罗刹是一种夺人性命的恶鬼,速度极为敏捷。明代嘉靖年间,钱江决堤,江水一路冲击到海宁城下,“怒涛若雪山驾鳌,雷奔电激”。

由于钱江汹潮,杭州的城市建设始终与江岸保持一定距离,并在城内外挖置数条河道,以分流江潮。杭州城区基本保持在钱塘江北岸与西湖东面的城墙范围之内,发展轴线与城内的主要河流同向。

杭州2000年启动第四轮城市总体规划编制,首次将视线投向钱塘江。

到了第五轮总规中,一方面规划了江东工业区,也就是现在的大江东,解决了杭州发展旅游业和发展工业之间争论几十年的矛盾;另一方面,在钱江新城核心区块对岸,规划了钱江世纪城,并用隧道将主城庆春路和萧山市心路连通,形成一条长约20公里的景观大道,将钱塘江两个最耀眼的版块连了起来。

旧的城市格局开始松动。一个以钱塘江为轴心,以快速路网为支撑,跨江、沿江、组团式发展的大杭州呼之欲出。

钱塘江畔拉开了滩涂治理的帷幕。星船知造看来,一个地区滩涂的演变,就如同产业的兴衰——什么时候吸纳,什么时候肆意生长,什么时候规范治理——找到城市发展中最复杂问题的答案,从来都不是一蹴而就的。

而一开始,端倪通常隐在一份红头文件里。

杭州滩涂,是在一张国务院18号文件(《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》)、两轮城市规划以及三场寒来暑往之后,逐渐消失的。

滩涂首先变成阡陌交通,随后又生长出楼宇林立——钱江南岸设立了滨江区、北岸设立了钱塘区——它们将共同成长为抵御钱塘江水以及时代潮汐的屏障。

放到更大背景下看,90年代初,克林顿政府提出的“经济振兴计划”,中心内容是加大科技投入,美国35个州制定了高技术产业发展计划。此后数年,以硅谷为代表的研究型开发区遍布全美并迅速席卷全球。

中国也开始启动“火炬计划”,推动高新技术产业化,并先后建立了北京中关村高新区、上海张江高新区、深圳高新区等国家级开发区。

在此之前,我国产业集聚大多呈现为以大企业为核心的地域生产综合体(Territorial Production Complex),此类生产组织形式起源于前苏联,五十年代进入中国,典型的例子就是东北老工业区。1990年开始,出现了如浙江“块状经济”、广东“专业镇”等新的产业集群。这些集群基本都是中小企业,高度互动,以出口加工为主。

浙江的出口加工区集中在宁波和温州,杭州的港口资源远不如前两者。在这轮产业革命中,杭州提出调整工业结构,以高新技术产业园区与经济开发区为发展方向,并推动金鱼电器、松下家电等重工企业整体向远郊搬迁。

该调整一定程度上也塑造了杭州今天和之后的城区面貌。

滨江区和钱塘区分别扮演了高新技术园区与经济开发区的角色。在其中,又生长出了改变中国互联网格局和汽车产业格局的巨人。

先看滨江。

滨江区地处钱塘江南岸,因濒临江水而得名。滨江的西兴津渡曾是浙东运河的起点,南宋时,宁绍平原上的稻米与食盐从西兴进入钱塘江直通京都;来自日本、高丽、中东和东南亚的商贾与货物,也是从这里入钱塘江再销往内陆城市。西兴连接着古杭州与整个世界。

西兴津渡荒废百年后,1996年,在一片原野上建起的滨江区,通过高新产业集群,重新连接起了杭州与世界。

1998年,滨江高新软件园在钱江南岸崭露头角。最初仅有浙大中控等六家核心企业。到1999年,园内大大小小企业已有40多家。

这年2月,杭州湖畔花园16栋三层一间公寓里,18个年轻人聚在一起。17个是夜大英语班的学生,还有一个是他们的英语老师。

老师发表了一通激情洋溢的演说,主题是说服大家一起凑钱,去创立世界上最大的电商公司。话讲到一半,楼上漏水了。

“如果失败了,至少我们是光荣的”,他接着说。

杭州的冬天冷得让人失去理智,年轻人们被打动了。凑出五十万,当年就在滨江成立了阿里巴巴。

随着G20峰会的筹办以及互联网经济高峰的到来,杭州进入极速扩张期。曾是远郊的下沙、九堡等区域几乎与老城区连成一体,并由飞地形式向连绵带发展。

和许多超级大都市一样,城市与郊区的边界渐趋模糊。

再看钱塘区。

在设立为经济开发区之初,除了泥泞与荒芜,钱塘区有的只是几家乡办工厂,一没产值二没技术。2012年,长安福特投资7.6亿美元建厂,成为入驻的第一家汽车品牌。之后,林肯、广汽、吉利、麦格纳、李尔等70多家汽车及零部件企业先后落地。钱塘成为汽车的热土。

2017年,临安撤市设区,杭州面积首次超越上海、南京、苏州和宁波,成为长三角市域陆域面积最大的城市。两年后,临江高新技术产业开发区范围扩大到辖区全境,形成大江东产业集聚区,一个全新的概念——钱塘新区应运而生。

钱塘新区是一个经济概念而非行政概念,“制造”是钱塘新区诞生的关键词,它要打造的是世界级智能制造产业集群,涵盖半导体、生命健康、智能汽车及智能装备、航空航天、新材料等产业,再造一个杭州工业体系。

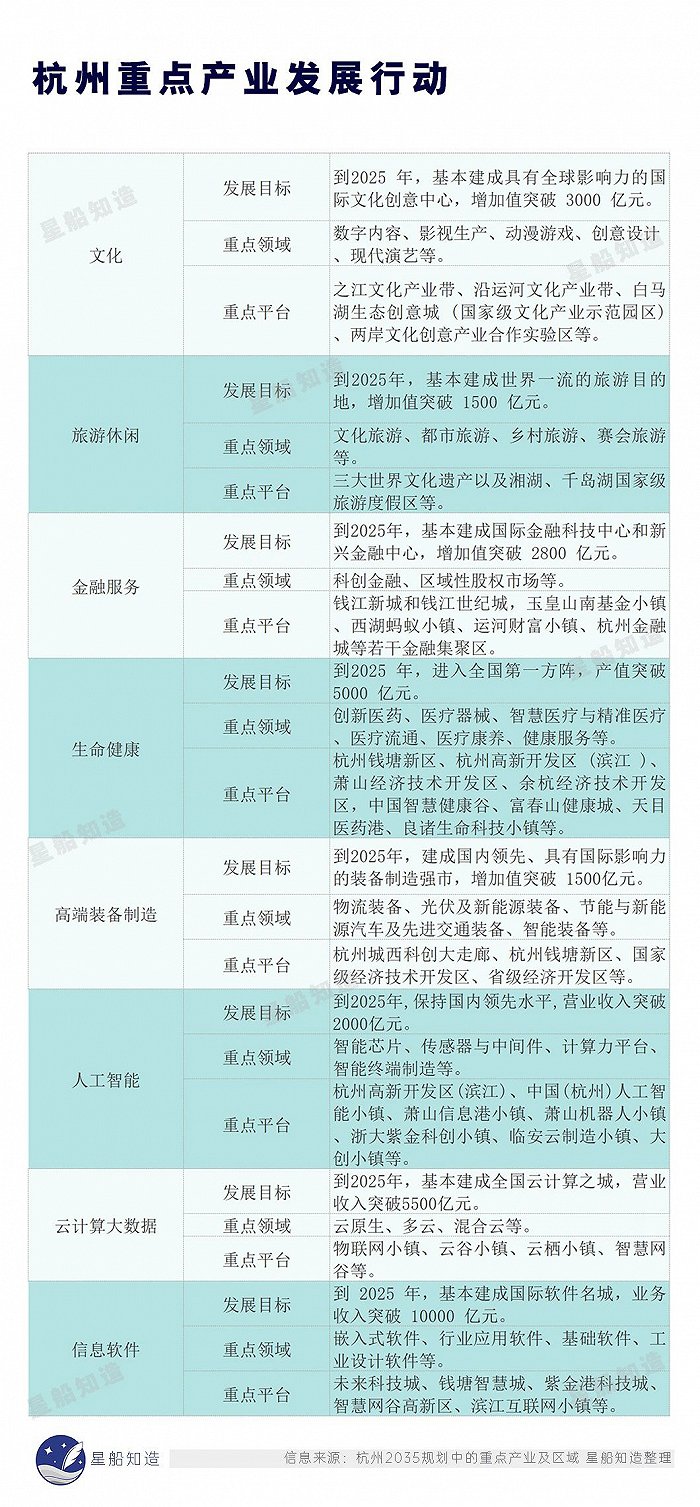

星船知造整理 杭州2035规划中的重点产业及区域

今天,部分产业的退潮使得杭州写字楼租赁需求收缩,但新能源汽车等产业的涨潮推动着总体需求增长。在杭州,超八成的新能源汽车在钱塘区生产、组装。钱江新城写字楼录得空置率“连续五个季度下降”。

钱塘江时代,杭州几乎所有的重要地标,如杭州大剧院、国际会议中心等,都分布在了城东,城西则属于田园牧歌。看惯了青山绿水的老余杭人不会想到,有一天,脚下这片松软的土地也会摇身一变,成为“杭州第三中心”。

这一次,一切与“阿里西迁”密不可分。富春江时代到来,杭州再次蔓延。

03、富春江时代

当更远的区域也随着轨道交通和城市道路的延伸而不断被囊括进工业生产的范畴,与滩涂一并消失的,还有大量农田、池塘、山林村庄。

与西湖和钱塘江不同的是,富春江并未被正儿八经写入杭州的城市规划。一切更像是在自由市场与一系列大事件叠加下——余杭连同富阳加速扩张,富春江被卷入城西崛起的叙事。

“科创西进”取代“旅游西进”。城西则一度成为一个超级工地。

相比于被规划出来的城东建设,城西崛起几乎是市场作用的结果。牵引齿轮转动的第一个推动力,就是阿里巴巴的西迁。 和传统制造业需要大量土地修建厂房不同,科技和互联网公司似乎更看重环境。就像美国的科创企业主要集中在风景秀丽的硅谷,杭州的科创企业也对城西的山水风光情有独钟。 余杭区是传统科教文区,文化底蕴丰厚,距离西溪湿地也非常近。马云称这是“梦想中的创业地”。阿里巴巴搬离湖畔花园后的第一个落脚点,就选在浙江大学所在的文三路上。此后随着企业不断壮大,阿里一搬再搬,往城西更西处漫溯。 2018年,余杭区的生产总值首次超过萧山区。以阿里为代表的未来科技城板块发挥了重要作用。2020年,距离阿里园区4公里的杭州西站动工,解决了城西缺乏高铁站的问题。

杭州西站是设计师程泰宁院士的一个“超级脑洞”,站场拉开的设计使得阳光可以直接照进站厅,仿佛在建筑体中挖出一个巨大的山谷。“云”是这片山谷最重要的意象,程泰宁把候车大厅叫做“云谷”,把围绕着山谷的四栋摩天大楼被叫做“云楼”,把城西的未来叫做“云上的日子”。

“云”,既是城西高新技术产业所依托的互联网技术,也象征着老余杭、富阳一带的田园风情与市井画卷。杭州西站将它们连接起来了。

其南面是高密的城景:站在未来科技城奥克斯中心59楼,透过玻璃环廊向下俯瞰,是阿里巴巴西溪园区、vivo全球AI研发中心、OPPO全球移动端研发总部、之江实验室与建设中的达摩院南湖园区。

其北面是疏朗的乡村:青山村未来乡村实验区、国家版本馆、SOHO农舍、数字农创村以及良渚古城。

中间是不断延展的文一西路:如同着重线般,标示出狭长的城西科创大走廊。

政府、市民、企业再次共同推进了杭州空间格局的演变。只是这一次,不同于传统产业更多从运输费用、生产成本、原料供应等维度出发,进行产业选址——数字经济产业的选址更为灵活。

比如随着互联网和科技企业员工的“就近再创业”,阿里巴巴周边生长出了新一批数字企业——头部企业、独角兽、腰部公司和初创企业在同一片区域改变城市的面貌。

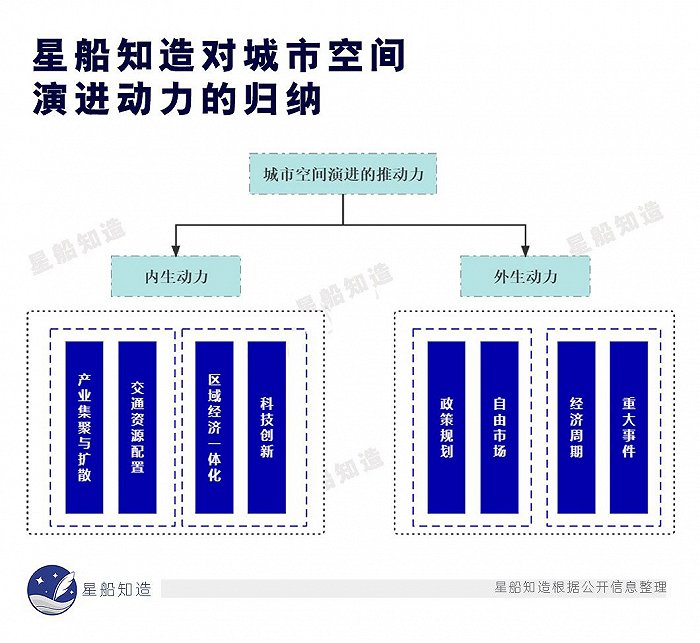

星船知造对城市空间演进动力的归纳。政策与市场共同作用于城市空间的拓展。

2021,总投资达51亿的正泰新能源智能制造项目也落址富阳区,建成后,将形成年产5GW太阳能电池和组件的生产能力。而在此之前,黄公望笔下春江水暖的富阳,支柱产业实际上是重污染的废纸造纸与粗铜冶炼。

2017年起,富阳区累计腾退高污染高能耗企业近1300家。2022年,杭州的工业增加值中高耗能行业的占比下降了5.6%。意味着告别落后产能、重建产业格局。

富阳自古就是造纸之乡。改革开放后,富阳依托已有的工业结构,集中发展造纸产业,最鼎盛时有近500家造纸厂,白板纸产量占全国一半,造纸年产值也占据着富阳工业总值的大头。但污水直排是富阳的历史遗留问题,也导致富春江被严重污染。

2021年1月底,随着富春江南岸两根百米高的烟囱相继熄火,一缕白烟消散在冬日的天空中,最后12家造纸企业至此全部停产。富阳彻底告别了造纸产业。

传统产业谢幕的同时,一批原先的造纸企业也开始二度创业。

富阳本地人孙加民是浙江科强电子科技有限公司的董事长,他曾经的公司出现在了首批腾退的造纸企业名单中。他很快将目光锁定在家用电器设备的电子线路控制板上,创立科强电子,2022年前5个月产值已实现2.3个亿。

腾退出来的53.3平方公里土地被规划为富春湾新城,瞄准高新产业,中科院上海光机所、浙江飞旋科技、富芯半导体等一批高新产业项目相继落户其中。

余杭与富阳都曾是杭州的远郊,是都市人对田园牧歌的追怀。很少有人知道,画出《富春山居图》寄托隐居之志的黄公望,实际上住在西湖边的繁华最胜处——既要绿水青山,也要金山银山。

当梧桐银杏、湿地溪流变为立交和隧道,乡间民房变为楼盘和园区,城市产业新的生命线正不断延伸。

尾声

南宋至今,杭州一直是一座消费型城市。杭州人善于经商,白居易称作是“鱼盐聚为市、灯火家家市”。杭州的民营企业环境与商业内生力量,是在漫长的市民经济历史中逐渐形成的。

在本文的调研写作过程中,星船知造也在杭州的街头巷尾、田野山路走了走。

距离西湖10公里的朝晖街道,承载着杭州最初迈向工业化的记忆。

朝晖是杭州最早的大型生活社区。1978年,随着大型工厂、企业与学校的搬迁,朝晖社区开始建设。此后几年里,朝晖一带的楼房越盖越多。到1995年末,长板巷边的朝晖九区落成,杭州人熟悉的“朝晖九子”聚齐。

夏天傍晚,杭州电视机厂下了班的工人们结伴而行,骑车穿过田野,晚风中是蝉鸣与蛙叫。九十年代,对杭州小囡来说,生日最高兴的一件事,就是先去延安路上的照相馆拍照,再到斜对面的海丰西餐社吃赤豆汤。

城市大踏步向前,庄稼地、工厂与城市的边界线后移。延安路繁华依旧,也日渐老派。“西湖牌”电视机停产后,杭州电视机厂变成了西湖电子集团,转头开始生产新能源公交车。城市有了新的产业名片。

公交与地铁穿过今日的朝晖街道,将杭州的过去和未来一并呈到眼前——2号线一端是位于余杭区的“良渚站”,代表杭州文明的开端;另一端是位于萧山区的“朝阳站”,代表杭州工业的未来。而萧山和余杭的撤市设区,滨江区与钱塘区的拔地而起,都是城市拓展路上的关键性举措。

乡间崛起一座座数字产业新城,五湖四海的人们在此间奋斗。城区最摩登处,一转身就上了山,隐于山水寺庙之间。

在下一次浪潮来临前,杭州,还有足够的时间去生长。

参考资料:

[1]《杭州城市建设史研究》

[2]《西湖文化景观史研究》

[3]《杭州西溪湿地史》

[4]《杭州历史与文化》

[5]《杭州数字经济产业空间演变及其影响机制》,《经济地理》2022年第12期

[6]《我本余杭村上人》 不完全燃烧

[7] 文中部分图片出处:杭州市滨江区档案馆《变迁》主题展

本文基于访谈及公开资料写作,不构成任何投资建议

评论