界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

9月初,韩国女团BLACKPINK成员Lisa在个人社交媒体平台上宣布将于本月28日-30日参演“疯马秀”(Crazy Horse)。疯马秀是成立于1951年的法国艳舞团疯马俱乐部的表演节目,舞者在奇幻的灯光和配乐下,以接近全裸或全裸状态出演。

Lisa将参演疯马秀的消息一经公布,旋即引起轩然大波。身为当下全球最热门女团之一的成员,Lisa向来被认为是一位强大、独立、自信的“优质偶像”,一位“Girl Crush”世代帅气甚至有点“坏”的新女性典范,而疯马秀则难以脱离“迎合男性凝视”的情色底色。两者的联系难免不会引发巨大争议,有一人支持,就有一人激烈反对:支持者认为,女性对身体的自主权值得被捍卫,积极地展现性魅力是女性自信和力量的象征;反对者则批评称,参演疯马秀会在象征层面加剧父权制对女性身体的剥削和物化,作为一位有巨大影响力的女性偶像,Lisa的选择会给许多以她为榜样的年轻女孩带来负面影响,甚至可以说在“背刺女性”。

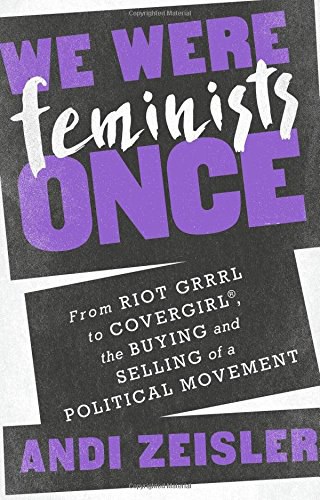

无论是知名女性明星高调参加“艳舞”表演,还是自诩追求性别平等的女性群体内部屡屡出现“背刺女性”的指控,进一步试图识别并驱逐“女性主义叛徒”,其实都是全球女性主义发展至今的必然结果。美国媒体人、作家安迪·蔡斯勒(Andi Zeisler)在《我们也曾是女性主义者》(We Were Feminists Once)一书中分析认为,当女性主义成为一个热门可欲的标签、几乎每一位女性名人都可被称为“女性主义者”时,女性主义的内在矛盾愈发难以掩饰。在我们身处的语境中,这一矛盾则有着更加复杂的社会文化背景。

“姐妹”or“叛徒”?女性主义者内部为何纷争不断

恐怕每一位曾被认为是女性榜样的女性公众人物都会面临质疑——在美国社会,长期面临“女性主义审视”的是碧昂丝(Beyoncé)。蔡斯勒注意到,十多年来,人们对碧昂丝的歌词、婚姻乃至服装发型的种种讨论,揭示了女性主义者对“一位全球知名黑人女性成为现代女性解放偶像”的焦虑。

非裔女性主义作家贝尔·胡克斯(Bell Hooks)2014年对碧昂丝的批评,和如今人们对Lisa的批评几乎如出一辙:“我认为碧昂丝有‘反女性主义’的一部分——甚至可以说她是恐怖主义者——特别是当我们注意到她对年轻女孩有多大的影响力时。”胡克斯认为,当这位超级巨星在杂志封面上穿着内衣搔首弄姿时,她在“默许将自己变成奴隶”。

在蔡斯勒看来,分辨碧昂丝究竟是“姐妹”还是“叛徒”的冲动,揭示了通过名人传播女性主义是一把双刃剑。诚然,任何社会运动都需要名人来提高声量,女性主义从未完全被社会主流接受,因而更加需要名人的发声、形象和财力加持。以碧昂丝为例,她在2014年MTV音乐录影带大奖(MTV Video Music Awards)现场演出中将作家奇玛曼达·恩戈齐·阿迪契(Chimamanda Ngozi Adichie)的作品和“女性主义者”这个词语作为她的最终陈述,让全球各地的年轻女孩看到女性主义这个概念已摆脱了超过百年的负面联想——女性主义者并不意味着愤怒的、不性感的泼妇,她亦是自信的、激动人心的、强大的、美丽的、不容忽视的。

简单来说,碧昂丝让你也想成为她那样的“女性主义者”。2014年起,越来越多的知名演员、喜剧演员和流行明星开始公开宣称自己是“女性主义者”,掀起了“明星女性主义”(celebrity feminism)的热潮。

我们固然需要名人来证明女性主义的合法性,但蔡斯勒同样认为,女性主义运动对名人的依赖也冒着适得其反的风险:

“不利的一面在于,名人对女性主义的介入会被媒体渠道过滤:太过常见的情况是,得到强调的不是性别平等或女性自主,而仅仅是让女性主义的存在合法性得到承认。企业媒体无意关注令性别不平等延续至今的种种系统性问题——特别是因为这有可能揭露它们本身就是这些系统的共谋者。打造一个更新更酷的女性主义者形象,使之和陈旧无趣的既有女性主义者形象区别开来,能够安全地拍拍名人的背以示鼓励,而不用让他们处于尴尬或困难的境地。”

这种暧昧或许激化了这样一种情形:每当有人在媒体和流行文化中成为女性主义代表——无论是通过畅销书、爆款视频还是流行金曲,无论他们本人是否有意——针对他们的怀疑和焦虑总会如影随形,人们迫切地想知道,他们将如何向对女性主义怀有敌意和误解的群体“推销”女性主义。蔡斯勒认为,通过某些女性主义“门面”宣传女性主义的愿望常常会落空,因为这些“门面”承载了各种焦虑、愿望与责任,而女性主义的议题(比如薪酬差距、美貌神话、性工作去罪化的争议)又太过复杂,通过他们将这些复杂议题分解成简单的、易于传播的话题,不可避免会对女性主义运动造成伤害。更棘手的是,我们又往往对名人抱有极高的道德期待,认为他们应当成为某种权威,拒绝承认他们和普通人一样是会犯错的个体,也正因此,名人女性主义推动真正变革的潜力之有限已经注定。

蔡斯勒继而指出了一个社交媒体时代尤为显著的“暴言”(trashing)现象:对女性主义者有诸多怨言的群体(很多时候他们也以女性主义者自诩)针对个别女性主义者的羞辱和霸凌。她援引长期研究网络骚扰的社会学者凯瑟琳·克罗斯(Katherine Cross)的观点指出,暴言参与者“对罪恶——无论大小,无论发生在过去还是现在——怀有异常警惕的态度”。

蔡斯勒认为,暴言极易在女性主义群体内部产生,其中一个重要原因是历次女性主义运动中的纷争从未得到彻底解决。暴言的炽烈攻击性还取决于这样一个事实,行动主义和身份认同的界限非常模糊,痛斥一个人的作为几乎等同于痛斥那个人本身。在女性主义本身还是一项未竟事业的情况下,女性群体内部产生的诸多困惑并没有向外投向一个更大的不平等世界,而是向内攻击同僚,或许并不让人意外。如蔡斯勒所言,“人们有千百种方式‘辜负女性主义’。”

社交媒体让暴言愈发公开化和常态化,在社交媒体这一“炒作机器”中,暴言可能始于一些完全合理的批评,但随着越来越多人参与其中,它们会渐渐外溢、失控。时至今日,越来越多的观察者意识到了社交媒体的潜在危险。巴黎第七大学科学史和科学哲学教授贾斯汀·E.H. 史密斯(Justin E.H. Smith)在《理性的暗面》中写道,“今天在网上,通常只有最残酷、最不妥协的人才会成功。”在他看来,人们越来越难以在网络中认真讨论复杂议题的现状,是一种“把人类分割成本质上毫无瓜葛的类别的社会本体论”作祟:

“在这种社会本体论中,无论另一种人有什么样的特点,都被定义为异端,而且任何更宽泛的、可以把人类另一子群的明显异端融于其中的人类类别都不被承认。我们无法跨越种族、性别、性取向和其他变量的鸿沟,隔着这些鸿沟,我们无法书写、思考、想象或了解任何事情——尽管在这种新的思维模式下,我们表面上还是信誓旦旦地承认我们彼此之间有交集,承认我们是多元的。”

“Lisa疯马秀”争议和“碧昂丝是否算是真正的女性主义者”的争议都涉及一个核心问题:个体选择,特别是一个杰出个体的选择,是否会对社会正义产生影响?学者托马斯·索维尔(Thomas Sowell)认为,在鸡同鸭讲的舆论撕裂背后,是思想史的两大源流在暗潮涌动。借助他在《观念的冲突》中提出的概念,我们或许能更好地理解上述争议正反双方观点的本质。

索维尔指出,一切争论归根结底是两种截然不同的人性的观念的冲突:无限的观念和有限的观念,两者对改造人性和社会的信心程度不同。在无限的观念中,只要有充分的道德约束,任何社会弊端都能得以解决;但在有限的观念中,抑制或改善人性中的恶有其成本,有的成本会以被这些道德约束手段创造出来的社会弊端的形式出现,因此我们必须小心评估和权衡任何意图改造人性和社会的行动。

在无限的观念中,“人能够预见并控制一项决定的社会后果,无论是个人还是社会都在因果上和道德上对所做的选择负有责任。”因此,个人和社会决策者都需要肩负更大的道德负担去践行“社会责任”。然而在有限的观念中,“人无法有效地监管其个体选择的社会后果和影响——无论是为了自己而行动还是以社会的名义行动——所以在社会正义的大旗下,大量道德原则是毫无意义的……有意识地理性地决定社会结果,这超出了人的能力。”我们不难看出,对明星个体的苛责很大程度上由无限的观念所推动。

选择=权利?市场女性主义的局限

无论如何,一位当红偶像能够公开参演疯马秀这件事本身就是一百多年来全球女性主义运动发展的结果。

19世纪末-20世纪初第一次女性主义浪潮为女性带来了选举权;20世纪60-70年代,第二次女性主义浪潮聚焦性别平等和性别歧视问题,在无过错离婚、家庭暴力入罪、雇佣平等、女性受教育权等方面取得了切实的成果。蔡斯勒注意到,截至1980年,美国社会的普遍认知是女性解放已经完成,人们对女性主义的兴趣迅速消退,至80年代中期,“女性主义”甚至成为了电视节目的禁忌话题,以至于当时的电视剧编剧想方设法避免塑造成年女性角色,“消失的母亲”(她不是去世了就是失踪了)成为了情景喜剧的一个热门子类型。

“后女性主义”(post-feminism)的概念顺势而出。1980年前,这个词汇主要与其他以“后”作为前缀的新造词(如后现代主义、后殖民主义、后结构主义)一样在学术圈内部使用。在学术语境内,“后”指的是在既有女性主义理论的基础上,女性主义还能朝什么方向发展。然而当主流媒体开始使用“后女性主义”时,这里的“后”其实说的是“反”(against)。据蔡斯勒考证,“后女性主义”第一次进入公众视野是1981年《纽约时报》一篇题为《后女性主义一代的心声》(Voices From the Post-Feminist Generation)的报道。文章作者Susan Bolotin发现,年轻的白人中产女性正在对女性主义失去兴趣,她们虽然享受着第二次女性主义浪潮带来的成果,但主动与女性主义保持距离。

后女性主义的出现有其社会背景。1980年,共和党候选人罗纳德·里根成为美国总统,将他送入白宫的是自1970年代起开始活跃的保守派,其中的一股重要力量就是以菲莉丝·施拉夫利(Phyllis Schlafly)为首的保守派阵营。里根上台后,将《平等权利修正案》(Equal Rights Amendment)彻底清除出共和党的政治议程,支持反堕胎的《人类生命修正案》(Human Life Amendment),与宗教右翼结盟,并通过“福利女王”的话语构建煽动美国人对贫困家庭的敌意。

如果说80年代的性别平等事业倒退足够隐蔽未能引起警惕,那么1991年最高法院大法官提名人克拉伦斯·托马斯(Clarence Thomas)的国会听证会对许多美国女性来说无疑是一记警钟。法学教授安妮塔·希尔(Anita Hill)在听证会上作证她的前上司托马斯曾对她进行性骚扰,无论是参议院司法委员会还是公众,在当时都没有准备好正视性骚扰问题,托马斯成功入选最高法院,担任大法官至今。

蔡斯勒回忆道,托马斯的听证会不仅在美国掀起了性骚扰的全国讨论,也让新一代的年轻女性意识到,女性主义的事业绝非已经结束,女性主义的相关讨论和行动再度复苏。第二波女性主义运动著名作家、诗人爱丽丝·沃克(Alice Walker)之女丽贝卡·沃克(Rebecca Walker)在听证会结束数月之后发表了一篇著名文章,文章的最后一句话是,“我不是一个后女性主义女性主义者。我是第三波(I am not a postfeminism feminist. I am the Third Wave)。”沃克的文章引起强烈反响,激励了一批年轻女性作家、活动家发表文章讨论种族和美貌标准、颠覆家庭对女性的期待、性别歧视等一系列性别议题。美国社会的第三次女性主义浪潮就此开始。

然而,90年代的第三波女性主义很快被流行文化、消费主义和新自由主义收编。作为对拒绝一切化妆品的女性主义惯例的回应,“口红女性主义”(lipstick feminism)的兴起反映了第三次浪潮对女性外貌的看法:化妆和关心时尚亦是表达个性的方式。“口红女性主义”构成了被蔡斯勒称为“市场女性主义”(marketplace feminism)的早期形式,根据她的定义,“市场女性主义”将对性别平等的追求从一个集体目标改头换面为一个消费者品牌——它远离政治,关注个人经历和自我实现。

差不多同一时期流行开来的其他概念还有“赋权”(empowerment)、“女性力量”(Girl Power)和“选择”(choice)。“赋权”成为了一个包罗万象的词语,在媒体和流行文化中,年轻世代使用“赋权”一词来表达“这是我作为一个女人喜欢做的事”。“赋权”事关“选择”的自由,蔡斯勒指出,它的潜台词其实是,只要这是一个女性主义者做出的选择,那这个选择就是女性主义的。

与此同时,使用“赋权”一词也让人得以巧妙地规避直接使用“女性主义者”这个称呼本身,或者用一种更委婉的方式讨论权力——这恰恰是一个女孩们在社会化过程被教导避免触及的话题。第三波女性主义活动家珍妮弗·鲍姆加德纳(Jennifer Baumgardner)曾不无讽刺地表示,“当女人对‘权力’这个词感到不适的时候,她们说‘赋权’。”最后,是“女性力量”成为了90年代标志性的女性主义宣传语。三个重要的文化现象促成了“女性力量”的流行:1992年美国众议院和参议院女性议员人数的翻倍增长让媒体大肆宣传“女性年”(Year of the Woman)、名为“暴女”(Roit Grrrl)的女性主义地下朋克音乐运动,以及成立于1994年的现象级英国女子组合辣妹合唱团(Spice Girls)。

蔡斯勒注意到,1990年代末到2000年代初,“通过脱衣舞表演感到赋权”成为了一些享有特权的年轻女性的重要写作主题,她们写作了大量关于性市场见闻的回忆录。这意味着,新一代女性主义者在面对1980年代性消极女性主义者与性积极女性主义者之间的大讨论时显然更偏向后者——对性解放、性多元、色情制品、性的商业化持更宽容的态度。Lisa参与疯马秀的动机(虽然她本人或许并没有明言)及其支持者的立场,可以说是这一女性主义思想脉络的延续。

在蔡斯勒看来,“选择”最终成为了第三波女性主义的象征。它可以追溯到1973年“罗伊诉韦德案”——该案固然是第二波女性主义运动取得的巨大胜利,但如若仔细检视裁决我们会发现,最高法院的多数意见并未将安全合法的堕胎视作一项“权利”(right),而是将之视作一种“选项”(option),主笔“罗伊诉韦德案”判决书的大法官哈利·布莱克蒙(Harry Blackmun)多次使用“这个选择”(this choice)来指代“堕胎”。

但蔡斯勒提醒我们注意,“选择”是一个既主动又被动的措辞,正如历史学家瑞奇·索林杰(Rickie Solinger)所言,这个词“唤起的是女性消费者在市场中拣选的联想”。蔡斯勒进而指出,在“罗伊诉韦德案”将原本事关女性身体权利的语言转换为需求与选择的语言后,新自由主义完成了剩下的工作,将蓬勃自由市场中的自我关注彻底正常化,于是,市场(marketplace)的语言和思维方式成为了讨论女性选择的默认方式。

但赋权和选择都是令人疑虑的伪概念。它们的问题在于太过去政治化、模糊和非对抗性,当所有的女性选择都无优劣之分,都有赋权意味,我们几乎不可能找到能够提出反对的立场。况且我们并不是生活在真空里,我们做出的选择很难说完全自立于父权制社会的规训之外。与此同时,搁置或者说从根本上来说缺乏某种共识没能弥合过往女性主义运动的裂痕,这几乎注定会加剧女性内部的分裂,尤其在这个用争议和骂战吸引流量的社交媒体时代。蔡斯勒认为,我们生活在这样的一个时代,“权力幻想不断向年轻女孩和女人保证,女性解放已是既成事实,我们如今已更强大、更成功、更有性自主权、更勇敢、更值得敬畏,但实际上并非如此。”

而在中国社会,第二波和第三波女性主义运动的智识和社会文化成果并未完全落地,全球化时代的信息流动又让我们得以同步接收全球流行文化的最新讯息,在关于Lisa疯马秀的争论中,时代错乱、鸡同鸭讲的感受就更加强烈。

在一个人们依然对性讳莫如深、性骚扰等性别权力结构问题仍未得到彻底反思、女性群体内部积极鉴定“擦边”“媚男”的文化环境里,女性主义性问题论战原本的价值被淹没在了割席骂战里。这意味着,关于谁是真正的女性主义者、什么是值得追求的女性主义的问题,我们还要更耐心地寻找答案。

参考资料:

Zeisler, Andi. We Were Feminists Once: From Riot Grrrl to CoverGirl, the Buying and Selling of a Political Movement. New York: Public Affairs, 2016.

【美】托马斯·索维尔.《观念的冲突》.民主与建设出版社.2023.

【美】贾斯汀·E.H. 史密斯.《理性的暗面》.九州出版社.2023.

《“疯马秀”上的艳舞,性解放还是倒退?》,看理想

https://mp.weixin.qq.com/s/TlUO3MxJfDtwGUDfm9CK6A

《美国右翼崛起前夕:“反平权修正案”的主妇们是如何拉开文化战争序幕的?》,界面文化

评论