编者按:在城市进入静默的时刻,街头热闹的餐厅消失了。五一假期以来,北京餐饮机构为满足疫情防控要求而暂停堂食,街道一下子安静了,夜里从餐厅窗户透出的灯光也黯淡了。一些餐厅改为在橱窗或门口摆摊售卖熟食,一些餐厅仍开放外卖服务,也有一些餐厅在巨大的成本压力下直接闭门。在我们的日常感受里,道路或快递服务是城市里血管一般的存在,在某种程度上,餐厅也是,至少承载了输送城市活力的部分功能。

餐厅存在的意义从不仅仅是购买食物、果腹充饥,更是最重要的社会公共空间/场所之一。外出就餐是自古便有的一种人类社交行为、一种公共场所互动,正如《下馆子:一部餐馆全球史》一书所言,“餐馆是为人提供饱腹之物的文化机构。”德国社会学家西梅尔认为,人们分享同样的空间、同样的习惯、同一个盘子里的食物,是分享经历的一种方式,是社群共生性的体现,这种共生行为正是“一种社会实践的原型形式”。

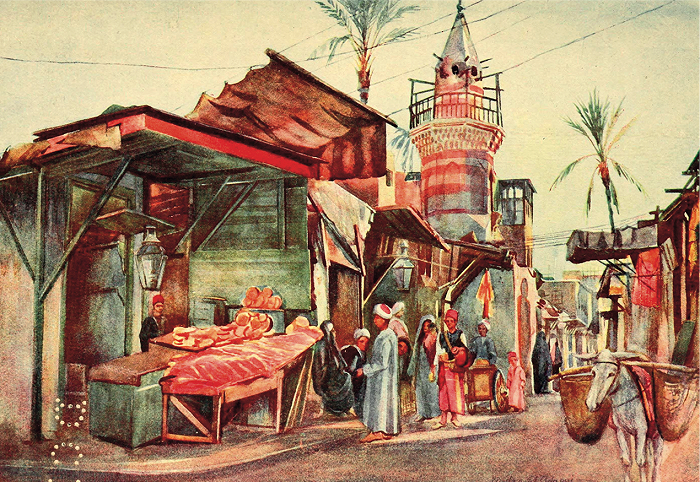

在古希腊男人们的激情会饮中,连针对鱼的讨论都成为了缔结社交纽带的一部分,构建政治和经济同盟的一部分,建立和加强非亲属关系的一部分。一千多年来,世界各地城市的外出就餐场所与古希腊大致相仿:小酒馆、茶馆、咖啡馆、小吃店、小吃摊、小商店、俱乐部。在近代早期的欧洲,酒馆文化与古希腊一样发达。在东方,中国与日本的街头也有许多酒馆,巴黎人和杭州人都能买到相当于近代外卖的食物。《下馆子》一书里提到,中国餐馆早在近1000年前就已经完全形成,而欧洲餐馆还要再经过700年才会出现。除了餐馆和茶肆,杭州在宋朝就已经出现了可以“同时举行100场不同的宴会”,有人在大宴宾客,有人在庆祝婚礼,井然有序,互不打扰。不仅如此,中国的餐厅还为世界其他地方提供了最早的礼仪参考,早在《梦粱录》中就出现了关于如何正确点餐的说法。

在盼望城市早日恢复正常运行的心愿里,一定有一部分是关于餐厅的。我们想念那些食物,更想念共同就餐的人们,想念塑造和联结整个社会的社交行为。

选自《堂吉诃德》,米格尔·德·塞万提斯著(1880年版),古斯塔夫·多雷,版画。

《外出就餐:漫长餐馆史》(节选)

撰文 | [美] 凯蒂·罗森 & 埃利奥特·肖尔

翻译 | 张超斌

01 在家吃饭是外出就餐的延伸,而不是相反

外出就餐是一种人们再熟悉不过的活动,有人认为人类从一开始就有这种行为,而且餐馆一定是人类文化中非常古老的一部分。因此,餐馆的历史也是文化、社会、技术、政治、美学和经济等诸多方面的历史。

在西方,人们越来越多地选择去外面吃饭。一家人聚在家里做一顿丰盛的大餐,成为一种庆祝家庭生活的特殊场合。如今,人们在家里吃的食物要么是从餐馆直接送到家门口的外卖,要么是在超市里购买包装好或是已经加工过,只需打开微波炉加热就能吃的食品。从许多方面来看,在家吃饭如今已成为外出就餐的延伸,而不是相反。

研究日常生活的历史学家喜欢寻找起源和最早案例:人们喜欢了解那些似乎一直存在的事物是从何而起的、又是如何演变成人类生活中习以为常的一部分。吃的技术拥有悠久的历史:大约250万年前,早期古人类形成了切割和粉碎食物的习惯,以便更容易吞咽和消化食物。这些习惯意味着更少的咀嚼,使人类能够进化出更小的下颌和更能发出清晰声音的嘴唇,从而允许人类说话并更好地保持平衡。在30万到3万年前之间,人类开始烹饪,农业迅速发展。

几千年来,人类一直习惯于携带食物上路或工作,而从小贩那里购买加工好的食物也已有数千年的历史。然而,餐馆似乎是一个出现相对较晚的现象,在餐馆就餐的所有要素都是后来被发明出来的。在西方世界,当欧洲人开始在政治上摆脱对世袭贵族的依赖,餐馆的要素才开始显露出苗头;但这并不能说明餐馆是民主的产物。餐馆在欧洲的兴起一定是与18世纪中叶的世界巨变紧密相连的——这场政治和社会的巨变消灭了君主政体,改变了历法,至少暂时推翻了宗教和先例认可的社会阶层之间的关系。第一批餐馆并不是在那里诞生的,而是始于12世纪的中国,当时的中国也正经历着政府结构的变化和城市人口的激增。

外出就餐一直受到社会规范和经济的双重约束。全球各地的经济发展催生了餐馆的诞生,即一种旨在为远离家乡的人们提供饱腹之物的文化机构。

在古代,人们每天都会和固定的一群人一起吃饭;但在某些情况下,他们也会扩大这种小群体。而改变人们用餐行为(与陌生人共餐、在公共场合用餐)的场合则包括:出行(工作、宗教、战争、贸易)、谈判(商务、外交)和庆祝活动。没有血缘关系的人共享食物和水,这是有历史可考的最古老的社会特征之一。虽然餐馆的概念经过较长时间才形成,但宗教游行的夸张特性及特殊场合下的特殊食物,都被改变成为餐馆文化的一部分。这些变化实际上是行为变化的开始,而行为的改变最终会演变成:等待就座,与侍者交谈,看菜单,吃表面上煮好的食物;而这一切只是为了让你和你的同伴在一个允许私人群体存在的公共或半公共场合下用餐。在餐馆用餐就是在公共场合吃饭,要与那些跟我们毫无关系的人以及提供服务并因此得到奖励的人交流。

02 会饮:古希腊的激情聚餐

德国社会学家格奥尔格·西梅尔曾指出一个显而易见的问题:“人们其实不能共享食物——一个人吃过的,另一个人不能再吃。”他解释说,分享同样的空间、同样的习惯,以及同一个盘子里的食物,这是分享经历的一种方式。这是共生性。西梅尔更进一步指出,共生行为是“一种社会实践的原型形式”。尽管古代共生性最明显的时刻围绕着宗教实践(庆典、仪式、节日)展开,但古代共生性并不仅限于宗教框架。当我们将目光转向古希腊,或者再具体一点,转向雅典,作为一种世俗习俗的“一同就餐”就变成了一个主要特征。

会饮(symposium)是雅典古典时期最著名的消耗激情的就餐方式。“会饮”一词源于古希腊,意为“一起饮酒”,后期的罗马形式为“欢宴”。会饮将分享食物的共享性转变为以饮酒为中心、世俗性、社会性、感官性的活动。虽然饮酒可能是餐馆发展史的核心,但其他四个历史悠久的特征也开始受到关注,即性别差异、性游戏、音乐娱乐和谈话。当人们把过度饮食和过度饮酒这两种过度行为结合起来,再加上奢侈的食物和美酒,也就是我们今天所知道的餐馆的萌芽。

会饮场景,宴会上的人们头戴桂冠,在玩拼字游戏,一名少女在吹竖笛伴乐,一顶桂冠挂在墙上。

会饮在很大程度上被看作是男人的酒会,他们可以在这里建立、扩大联盟和友谊。会饮在一个私人住宅内举行,在一个专为男性准备的房间,房间里有一块被抬高的地板,可以容纳11~15人,参与者通常用左肘倚在双人沙发上。这实际上是一个圆圈,只是被一扇门打破,所有的人和食物都要通过这道门进来。谈话似乎更像是一种仪式,从左至右,一圈又一圈,小而亲密,觥筹交错,创造了一方与外界隔绝的天地。

会饮还包括一场盛宴,通常是用一种特殊的食物来激发一种特殊的激情:鱼。对于出席者而言,鱼不仅仅是一种美味的食物,也是一种深深沉浸于消费文化和鉴赏中的新食物客体。与其他许多食物不同——它们要么因随处可见而变得索然无味,要么是宗教仪式上的供品,而鱼类此时在雅典人心中则是彻底的世俗食物。会饮上的人对待鱼,就像未来3000年里评论家对待许多食物一样:把其当作一种值得讨论、评价、争论且出大价钱去了解和各抒己见的东西。这些针对鱼的讨论是促使大家坐在一起的一部分,是缔结社交纽带的一部分,是构建政治和经济同盟的一部分,也是建立和加强非亲属关系的一部分。

03 酒馆文化与近代外卖

一千多年来,世界各地城市的外出就餐场所与古希腊大致相仿:小酒馆、茶馆、咖啡馆、小吃店、小吃摊、小商店、俱乐部。大城市里可供选择的场所较多,也会向更多的就餐人群开放。

对于下层社会来说,从开罗到伦敦,从马德里到开封,小吃店有时是人们获取食物的主要场所。通常来说,城市的工人阶层自家没有厨房(这一趋势一直持续到19世纪),只能吃现成的。虽说他们可以把食物带回家,但历史记录表明,这些食物有时会在公共场合被食用。尽管小吃店的食物千差万别,但在不同的地理位置和时间上,它们有一个共通之处:据一位18世纪的西班牙作家所说,小吃店每天只会提供一道菜,通常用普通的陶器盛放,就被放在“地窖或入口”的地方。而正如14世纪编年史学家阿尔·麦格里齐所描述的,那里可能只有泥土地面。这些空间不是用来娱乐的,不能用来选择食物,也不能用于观看或被观看——而这些因素正是餐馆所能提供的重要功能;然而,小吃店显然是外出就餐的一个重要组成部分,直到今天仍以餐车、摊贩、加油站餐馆和小外卖店等形式存在。

咖啡屋、茶馆和咖啡馆是可以同时进行社交并获取地方新闻和饮料的重要场所。这些场所在服务模式和可供选择的食物上都不能算是餐馆;不过,它们在发展一些最终被餐馆接管的政治空间元素方面起到了重要作用。无论是在中国的喀什,还是在法国的巴黎,能提供茶和咖啡的场所往往都是社会事务兴旺的地方。在威尼斯,花神咖啡馆自1720年开业以来一直持续营业,现在仍在圣马可广场为游客提供服务。在日本宇治市,通圆茶屋自1160年就一直是达官贵人的活动中心,比如幕府将军德川家康(1543—1616),如今它正由通圆家族第24代人经营。

在近代早期的欧洲,酒馆文化至少可以与古希腊一样发达。小酒吧、小酒馆和啤酒屋随处可见,这类场所的饮品要比食物更加出名。喝酒才是正事:男男女女在公共场合一同畅饮。葡萄酒、苹果酒、啤酒、麦芽酒或(稍晚些出现的)白兰地和杜松子酒,都是这类场所的引擎,这些场所大多明确禁止提供食物或住宿,或只允许提供奶酪和面包。

中国也有酒馆文化,就像在古希腊,其中一些酒馆是性娱乐场所(交际花和娼妓)。为突显自家的排面,这些酒馆通常装饰得非常奢华:“红绿栏杆,蓝紫屏风,红色镀金灯笼,花台矮树,造型典雅的椅子。”相对简陋的小酒馆则是用竹子搭建,挂上简单的窗帘。来这些酒馆是要了解一些门道的:懂规矩的可以去楼上的包间;而不懂规矩乱闯的人不仅会被嘲笑,还会被收取更多的费用。

从巴黎到杭州,人们都能买到相当于近代外卖的食物。在巴黎,人们晚餐的典型食物,比如香肠、汤品和禽肉,通常由不同的餐饮服务者提供。这些场所提供外卖或即食食品,但其食物的种类必须在经营者执照的允许范围内。直到今天,西班牙的传统面包店都只在星期日营业,并专门为教堂礼拜的课后餐提供烤鸡。

此外还有俱乐部和公共礼堂。比如在欧洲的某些德语区(Geschlechter-、Zunf-、Trinkstuben),它们通常采用会员制,并设置规则,但作为回报,会员们可以一起社交,一起吃饭喝酒。通常来说,这种组织会有一个官方厨师。在上莱茵沿岸和瑞士北部地区,曾一度开设265家餐馆。在巴黎和英国,这种会员制半私人的就餐场所也很常见,并且一直持续至今。

除上述之外,也有完全公共的就餐场合可供选择。15世纪盛行于欧洲的“套餐餐馆”提供的是固定价格、固定时间的一餐。这种有固定就餐时间且所有人一同吃饭的就餐形式,是在餐馆发明之后才出现并一直留存下来的。食物被放在桌子上,顾客可以随便取用。如果来晚了,可能就会错失最好的食物。无论是想要饱餐,还是只想随便吃点,在餐桌旁用餐的乐趣都会有一个固定的价格。许多套餐餐馆都有自己的老主顾,但也会为松散的旅客提供服务,只要他们能准时出现。在英国,“普通酒菜馆”通常服务于工人阶层,基本都是一种形式的套餐餐馆(固定时间、固定价格、固定食物)。这些场所大多相当普通,只是增加了座位和比小吃店稍微复杂一些的饭菜。其中最具有代表性的“套餐餐馆”或“普通酒菜馆”为辛普森鱼餐馆,位于伦敦的英格兰银行附近,自1714年开始营业,提供定价2先令一份的鱼类普通套餐——12个牡蛎、汤、烤鹧鸪、3种开胃菜、羊肉、奶酪。

04 中国餐馆先于欧洲餐厅出现

其他关于早期餐馆的故事则来自杭州。1132年,宋都从开封迁至杭州(当时称为临安)。马可·波罗到达那里的时候,蒙古人已经在1275年完成了对杭州的入侵。马可·波罗称这座城市为“昆赛”(Quinsai),这是汉语“首都”的波斯语变体。法国著名汉学家谢和耐在其《蒙元入侵前夕的中国日常生活》一书中提到这位著名的意大利旅行家,他把杭州描述为“昆赛之大,举世无匹……在那里可以找到这么多的乐趣,简直恍若步入天堂”。杭州城中心与之前的开封很相似,只是货物来自更遥远的海外:中东和东南亚。

除了被称为“茶酒厨房”的宴席承办者(包办饮食、餐具和装饰的餐馆)之外,还有一种大型餐馆。(法国也有类似从宴席承办者向餐馆老板转变的趋势。)马可·波罗曾这样描述这种大型餐馆:

湖心有两个岛,每个岛上都矗立着一座富丽堂皇的大厦,其间有多得令人难以置信的房间和独立的包间。当有人想要举行婚宴或盛大的宴会时,就会在这其中的一座殿堂里操办。所有的物件都已准备停当,诸如碗碟、餐巾、桌布及其他任何用得着的东西。室内的装饰摆设都由这两座殿堂的公民共同出资兴建和维修,他们也正是为此目的而建造的殿堂。有时,这些殿堂里会同时举行100场不同的宴会,有的大宴宾客,有的庆祝婚礼;然而所有人都能在不同的房间和包间里找到很好的去处,而且被安排得井然有序,谁也不会妨碍到谁。

和开封一样,杭州城内也有餐馆和茶肆,“插四时花,挂名人画,装点店面,以勾引观者,流连食客。”食物被盛在精美的瓷器和漆器上,小曲入耳,可谓逍遥自在(这里的女孩会唱曲,而不是像古希腊的女孩吹笛子)。约1300年,在宋朝编纂的文献《梦粱录》中,除了对餐馆本身的描述之外,还开始出现了关于人们不知如何正确点餐的故事:

初坐定,酒家人先下看菜,问酒多寡,然后别换好菜蔬。有一等外郡士夫,未曾谙识者,便下箸吃,被酒家人哂笑。

我们会在许多场合遇到“乡巴佬”(贸然闯入自己不熟悉的文化)这种说法,包括先于餐馆出现的欧洲旅馆,以及19世纪早期巴黎人通过使用出行指南和餐馆指南学会如何举止得体。对于经常光顾餐馆的新一代人来说,18世纪的中国餐馆指南也发挥了同样的作用。

尽管中国餐馆早在近1000年前就已经完全形成,但欧洲餐馆却还要再经过700年才会出现。在公元后的第一个千年里,从面条到瓷器,众多的饮食文化在欧洲和亚洲之间传播;然而拥有侍者、菜单、丰富的食物选择、不可思议的装饰及娱乐的餐馆并没有随之迁移。相反,欧洲餐馆的出现非常突然。更进一步讲,它们像中餐馆一样,均出现在一个丰富的场景之下:获取食物的多种方式、在公共场合一起吃饭,以及客栈、小酒馆、俱乐部和茶馆的出现,等等;但却基本上没有菜单、侍者、隐私或外出就餐的礼节。

[美] 凯蒂·罗森 埃利奥特·肖尔 著 张超斌 译

好·奇 | 北京联合出版公司 2022-4

本文节选自《下馆子:一部餐馆全球史》一书,书摘部分及图片来自本书第一章,经出版社授权发布,较原文有删节,小标题为编者自拟。

评论