特蕾莎·布朗(Theresa Brown)曾在匹兹堡的一家医院里被初步诊断出乳腺癌。诊断当天,她被告知需要进行活检来做最后的诊断确认,而活检当天就能安排,在她离开医院之前就能做完。于是,震惊的布朗含着泪去排队做活检,却很快被告知,她“刚好错过了”,排班人员3点下班了。而事实上,那时正好是3点,是排班人员早退了。

布朗写道:“我当时真的很想把那位接待员摔到墙上,我想给她肚子上打上一拳,当她痛得弯下腰、大口喘气的时候,我再一拳砸向她的鼻梁。我想听听她骨头碎裂的声音。”

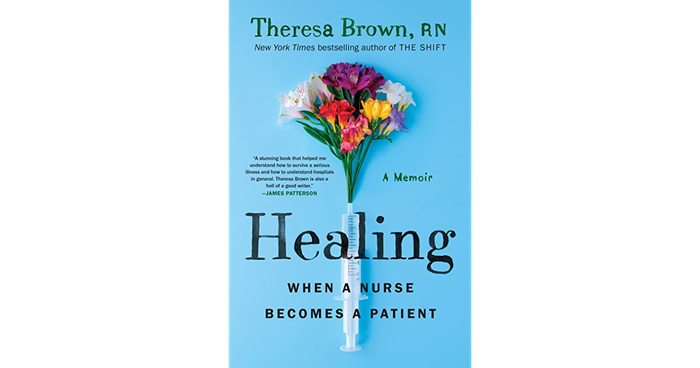

可以说,正是这份浓烈的愤怒促使布朗创作了回忆录《治愈:当护士成为病人》(Healing: When a Nurse Becomes a Patient)。在这本回忆录中,布朗没有热切地表达对她的护理团队的感激之情,也没有对因一场危及生命的疾病而获得个人成长的机会而表达感恩,她的这本书跟“癌症是礼物”这种论调毫不相关。相反,她所真正表达的东西提升了《治愈》的立意,使其超越了当下不断扩大的疾病回忆录的一般流派。作为《纽约时报》在医疗问题方面的长期撰稿人,布朗将激情、幽默和医学知识完美地结合在了一起。而通过这本回忆录,读者也可以看到,曾经身为护士的布朗在揭露医疗体系缺乏同情心以及病人因此而遭受伤害的真相的坚定态度。

在布朗看来,涉及医疗护理方面的同情心应当是“有效的沟通、情感方面的支持、信任和尊重、共同决策,把病人当作人来对待,而不仅仅只是关于疾病”。而这些正是她在接受治疗的过程中所缺乏的感受。布朗说:“我在一个所谓的癌症中心接受治疗,但从来没人告诉我治疗的过程是怎样的,没有人在意我的恐惧,更没人想过要做点什么来平复我的情绪。只有超声波技术人员告诉我说‘我们可以治疗癌症’,除此之外,没有任何人,没有任何沟通。”

实际上,布朗所患的乳腺癌是一种导管原位癌(DCIS),具有侵蚀性(发现于乳导管外),但治愈的几率是很大的。布朗的免疫组化指标结果为ER+/PR+及HER2-,表明患者激素受体呈阳性,而HER-2(人表皮生长因子受体2)成阴性。对此,她敏锐地意识到,至少在癌症世界黑暗的等级制度划分当中,她还是比较幸运的那一个。

但是,布朗在书中描述道,各种外部的拖延和混乱反复折磨着她,压力也与日俱增。最初,治疗计划里只有放疗,但后来又多了一种选择——化疗,而且在必要情况下,化疗应先于放疗。然而,预约肿瘤科医生看诊,排队排到六个礼拜之后了。这就造成了一个典型的无法摆脱的困境:看诊的延迟意味着她不能快速确认是否有必要做化疗,而要不要做化疗又决定了她什么时候开始做放疗……

绝望之下,布朗只能联系她之前在肿瘤科和临终关怀中心做护士时认识的熟人帮忙。一周后,布朗见到了医生(并被告知,之所以给她调整了看诊时间,跟她那些熟人没有关系,而是因为她丈夫的一通电话)。之后,医生在电脑上使用一个方程式诊断,不到五分钟就宣布不需要化疗。

然而,难的不仅仅只是约医生确认治疗方式,治疗结束之后看结果也不是那么顺利。有一次,劳动节恰逢周末,于是布朗在治疗结束之后,选在周三就做了乳房X线照片,预计周五就出结果。等到了周五的早上,布朗发邮件询问负责扫描的协调员,结果是否已经出来。她收到的回复是,放射科医生正在看她的片子。然而,一天过去了,还是没有收到任何结果。布朗勃然大怒,破口大骂,控诉他们不干实事。各种拖延真的让布朗非常恼火。

我(指本文作者Barbara J. King)很同情布朗的焦虑。2013年,我曾被诊断为子宫乳头状浆液性癌,这是一种罕见的恶性肿瘤,我经历了包括手术、化疗和放疗的 “切、毒、烧” 全方位治疗。而在整个治疗的过程中,正如布朗所说的那样,我的癌症外科医生、临床肿瘤学医师以及我的护理团队都非常缺乏对病人的同情心。布朗怎么知道她所经历的这种极大的痛苦是不是一种病人的普遍遭遇呢?在一个小型的社区互助小组当中,布朗了解到“医护人员对我们的护理都不能说特别糟糕,但却总感觉那些人其实并没有真正用心地照顾我们”。

在医护人员缺乏同情心方面,布朗还提供了进一步的证据。美国每年死于医疗事故的病人多达25万人。总体而言,在医疗保健方面,美国黑人的境遇比白人更糟,黑人死于癌症的人数比任何其他种族或民族都多得多。在女性乳腺癌患者中,黑人女性的死亡率几乎是白人的两倍。

这样的缺失会产生重大的影响,弄清楚医护人员同情心的缺乏会带来什么样的结果非常重要。毋庸置疑,职业方面的同情心可以带来直接的益处:例如,接受过护理培训的护士,如果能在术前探访患者,那么患者在术后的疼痛感比那些没有被探访的患者要低50%。

另一方面,面对医疗体系的拖延,控诉医务工作者就是正确的做法吗?布朗预料到了这个问题,有些读者可能会认为是她的要求“太多了”,然后又坚持己见。但令人钦佩的是,布朗没有给自己特殊化,她也审视了自己过去的护理工作。布朗在书中生动地讲述了自己与病人互动的故事,也发现在很多时候自己其实可以做得更多。她的结论是,在一个“只看利益”的体系中,完全依靠个人层面去推动改变是不太可能的,这会导致工作人员超负荷工作,而全民医疗保障将会是向前推进的重要举措。

癌症治疗结束之后,为防止癌症复发,布朗常年服用他莫昔芬,而他莫昔芬带来的副作用让她患上了脑雾,总是疲惫乏力,精神不振。幸运的是,布朗最终摆脱了“癌症的阴影”。如今,布朗已经康复,成为了作家,她强烈呼吁系统改革,关注并解决患者的需求,弥补她曾经历过的缺失。

本文作者Barbara J. King是威廉玛丽学院人类学系荣誉退休教授。

(翻译:刘桑)

评论