按:《呼啸山庄》曾经被梁实秋翻译为《咆哮山庄》,翻译家杨苡并不满意这版翻译,一日夜里风雨交加,她从雨声中得到灵感,最后将书名Wuthering Heights定为《呼啸山庄》,成为了公认的佳译。

据译林出版社消息,文学翻译家杨苡于2023年1月27日晚8时30分离世,享年103岁。杨苡的人生百年,经历了军阀混战、抗日战争、解放战争、新中国成立……1919年至今,淌过最浓郁跌宕的一段近代中国史。

杨苡出生于一个文学家庭,她的兄长杨宪益与丈夫赵瑞蕻都是著名翻译家,他们翻译的作品从《红楼梦》《儒林外史》到《红与黑》《呼啸山庄》,皆是中文与世界对话的重要作品。杨苡另一个广为人知的身份是巴金的笔友和朋友,两人有着长达六十余年的友谊和横跨半个世纪的书信往来。

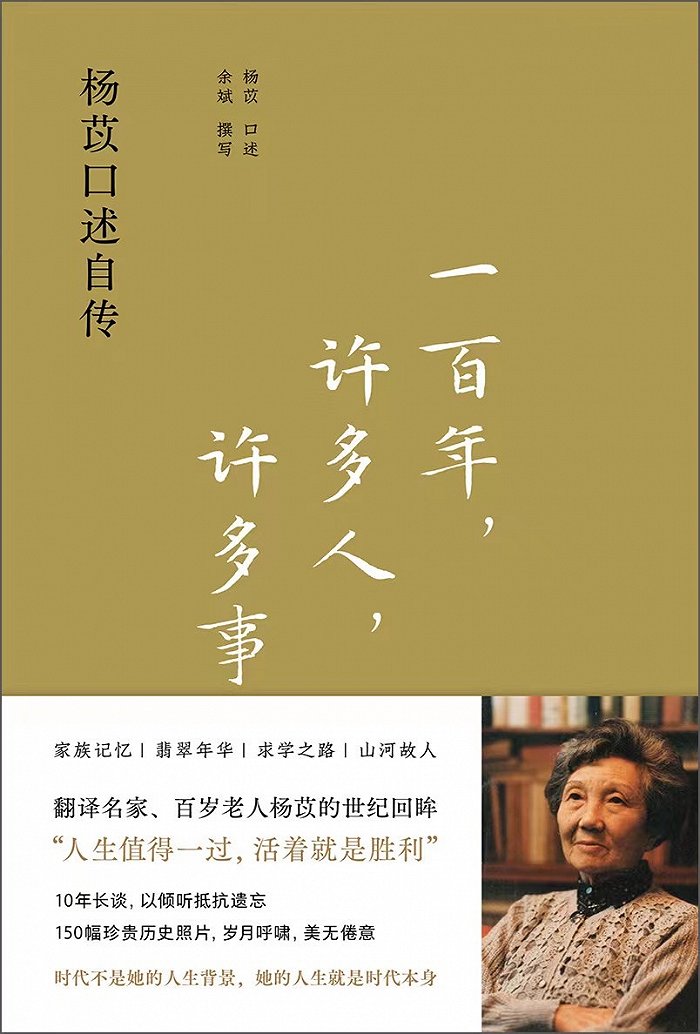

2022年,杨苡口述、南京大学教授余斌撰写的《一百年,许多人,许多事》由译林出版社推出。在书里,她写下私人记忆的吉光片羽,亲身经历的时代洪流。少女杨苡在与巴金通信时说,自己想做《家》里的觉慧,巴金回信表示不赞成,认为应该先把书念好,要有耐心。在西南联大逃避轰炸时,她看到满头灰土的闻一多、手杖点在石板路上嘀嘀笃笃的吴宓,还有刺杀孙传芳的女侠施剑翘,沈从文当时开玩笑说“女侠也害怕嘛”。

《一百年,许多人,许多事》记下了杨苡丰富而厚重的一生,界面文化(ID:booksandfun)摘选了她在中西女校的片段,以纪念这位影响广泛、著述丰厚的翻译家。

《在中西女校》

口述|杨苡 撰写|余斌

这些年老有记者采访,写了登出来,喜欢拿“贵族”说事儿,很烦。不过现在我想想,中西倒的确是一所比较贵族化的学校。顾维钧大使的女儿是我姐姐好朋友。颜惠庆的二女儿是我好朋友,大女儿是我姐同学,三女儿前两年我们还聚了,现在去世了。反正都是这一类的,还有朱启钤的女儿,朱当过北洋政府交通部总长、代理国务总理,也做过督军、开滦矿务局的头儿……多了。

九一八事变后马君武有首讽刺张学良不抵抗的诗“赵四风流朱五狂,翩翩蝴蝶最当行。温柔乡是英雄冢,哪管东师入沈阳”,广为传诵,里面说的“朱五”就是朱启钤家的五小姐,她和赵四小姐都是上过中西的。“初恋”因为只收女生,中西像个女儿国。除了几个男老师,还有校工,我们不接触异性。除非是同学好友的哥哥。都是喊“大哥”,我哥是“杨大哥”,颜枬生的哥哥是“颜大哥”,桂慧君的哥哥叫“桂大哥”,吴华英的哥哥是“吴大哥”……叫习惯了,后来我们自己已是中年人了,还这么称呼。

小学的时候班上有过一个男孩儿,叫徐敬业,很朴素的样子。可能因为他的妈妈是我们班主任,就跟在这边读书,不晓得为什么他没有父亲。那个小男孩儿跟我们在一起,我印象深极了。因为就他一个男孩,没人玩。我们成天哇啦哇啦唱歌,他不声不响的,不活泼,也不调皮。现在想来他一定很孤单,因为谁都不理他,而且欺负他。他喜欢跟着我们,我们老撵他:“去去去!”男孩玩的东西和女孩不一样,我们玩的他不会,我们因此得出一个结论,男孩一点也不好玩。

中西的教育是特别强调团结友爱的,同学之间、老师和学生之间关系都特别融洽。学校总共就一百多名学生,彼此都认识,时间长了,就跟家人一样。像钱伯桐、颜枬生、崔莲芳,都是小学就在一起,同学十年,就更不用说了。当然,同学之间也是有亲疏远近的,而且闹点小意见,对不同调的人背后叽叽喳喳议论,也少不了。高年级我姐班上有个唐文顺,长得很漂亮,学习很用功,成绩也好,还特别会做人,只跟家里地位显赫的人来往。我就听我姐她们背后叫她“蓓基·夏泼”,那是萨克雷小说里一心往上爬的人物,指不定我姐她们正在读那小说,当然是看不惯唐文顺为人的功利。她后来到美国读书,嫁给了商震的儿子。我念中学的时候,商震做过当时的河北省政府主席、天津市市长,他续娶的太太也是中西毕业的,比唐文顺大不了多少。两人原本是前后同学,唐文顺订婚后变成了晚辈,要喊人家“妈”,有仪式的时候还得跪下磕头。有次让同学看见了,到学校当好玩儿的事传,大家想象那个场面,觉得太滑稽了。

和我一个班的叶道纯,后来我们关系很好,刚开始也有点隔阂。她父亲是开矿的,开滦矿务局的头面人物,《雷雨》中周朴园那样的角色,只是地位还要更高些。起初我们和叶道纯虽在一个班,却没什么交往,因她好像有点看不起人,只爱和颜枬生,还有顾维钧的女儿交朋友,像我这样家里没落的,她就不愿搭理。后来她父亲不明不白地死了(说是自杀,有人说是因不和日本人合作,被暗杀的),家里破产了。她家原先气派的洋房只好卖掉,搬到小房子,其实按一般的标准,那房子也不错的,只是跟原来的根本没法比,我们去看她,就觉得惨极了。我们对她都很同情,她和过去也不一样了,关系就近起来。

中西的老师,不管是外籍的,还是中国老师,对学生都是一视同仁的,对每个学生都很好,没有那种势利眼。如果哪个老师对谁特别好了,我们会说“偏心”,这种情况是极少的,即使有,也不会是因为学生家里有钱有势。反过来,也没谁表现出优越感,谁要是因为家里有钱有势喜欢炫耀,那是要被大家看不起的。友善、平等待人,按照中西的教育,这就是有教养;爱显摆、自以为高人一等,就是没教养了。

所以我们不大关心身份高低,是穷还是富,人人都是姐妹。女孩子之间的关系与男孩不同,会很亲密。现在叫作“闺密”了,我在中西有好多“闺密”,到一起就有说不完的话,什么都聊,真正是可以“谈心”的。一直到老都是这样。当然这样的都是同班的,别的年级的来往不多,但是只要是中西的,彼此都很亲切,毕业多年了再遇到,一点也没有陌生感。高年级的都被看作大姐姐,她们尤其要帮助、照顾低年级的小妹妹,像是一种义务,这也是中西灌输给我们的。

说到大姐姐,有件事现在想起来很好玩。低年级生对高年级的大姐姐很敬重,有一种仰视。我们最初的恋慕对象,往往就是某位大姐姐。上高中的时候,我爱上了高我两级的蔡惠馨,英文叫Mable,外号叫Marble(大理石的意思)。因为有人不会念,就念成了Marble,大家觉得好玩,干脆就这么叫她了。

我对人开玩笑说,那就是我的初恋。十年在中西我喜欢过的人很多,但对她就真的像爱情一样,单恋。这种爱没有犯罪感,大大方方的,反正爱的又不是男孩。她长得很好,说话温柔,举止优雅,成绩也好,我记得她是参加过天津小姐选美比赛的。功课好,会读书,又会玩,我对这样的人总是特别佩服,我哥就是这样的。

我是因为我姐跟她有接触的,其实都说不上什么接触,总共也没说过几句话,无非是些关心的话。我就觉得她特别好,什么都好。这是有个对比的:我姐脾气大,老是凶我,动不动就跟我急,很少鼓励我,我就想,要是蔡惠馨是我的姐姐多好。

译林出版社 2023-01

我平时就不大说话,对她是仰视的,跟她说话就更紧张,但是我会写,起初是给她传纸条。传纸条在女生中是普遍的,上课时不能说话,就传纸条,传来传去,就像现在发短信一样,结果一大堆纸条。有点“地下”味道嘛,就特别兴奋。我在课上或是自习时写,或者是塞给她,或者是让人传过去。后来她毕业了,就变成写信了。当面不说的,信里就敢讲了。信里尽是崇拜巴金的话。

她毕业时我把自己写的诗、散文、小说、独幕剧都抄在一个本上送给她。特别找了一个漂亮的本子,下了好多功夫,还画了不少画在上面,真是“图文并茂”的。可笑的是那些诗啊什么的,我自己都没有了。

可能因为我个子小,又不声不响的,跟在我姐后面,好多大姐姐都喜欢我,带我玩,招呼我吃饭什么的,当自己的妹妹。没有妹妹的就会说,有个妹妹多好。蔡惠馨倒是有两个妹妹的,但是都不爱念书,就知道跳舞啊,唱流行歌曲啊。她对她们挺失望的,觉得不如我。

她家里是买办,很有钱,好大的房子,大家族的生活,我觉得和我们家是一个类型的。而且她也感到苦闷,这也是我跟她亲近的一个原因。毕业以后她就上燕京,后来出国了,嫁了外国人。我在联大的时候还和她通过几封信,她回我信,随信还给我寄了相片,信里表示对时局挺失望的,夸了我一通。那时候她还没结婚,结婚以后,我们就不大通信了。

本文书摘部分与图片来自《一百年,许多人,许多事》,较原文有删改,经出版社授权发布。

评论